ケースワーカー:寄り添い、支える専門職の道

転職の質問

『ケースワーカー』になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

ケースワーカーになるには、いくつかの道があります。まず、社会福祉士の国家資格を取得するのが一般的です。社会福祉士の資格を得るには、指定の大学や養成施設で学び、国家試験に合格する必要があります。

転職の質問

大学以外で資格を取る方法はないのですか?

転職研究家

はい、社会福祉士の受験資格を得られる指定の養成施設に通う方法もあります。また、福祉系の仕事で一定の実務経験を積むことで、国家試験の受験資格を得られる場合もあります。

ケースワーカー

- ケースワーカーの主な仕事内容

- ケースワーカーの仕事は、地域で福祉サービスを必要としている人の相談に乗り、保育所などの福祉施設の入所や生活保護を必要とする人への適用手続きをするのが、主な仕事となる。市町村役所の福祉課や、児童相談所、保健所、病院や福祉施設などで働いています。各地方自治体の福祉事務所で社会福祉士として勤務する公務員のことをケースワーカーと呼びます。

- ケースワーカーになるには

- 福祉事務所で働くケースワーカーになるためには、まず社会福祉主事の任用資格を取る必要があります。この資格は、大学や短大の社会福祉学系学部、社会学系学部、教育学系学部などで社会福祉に関する科目を履修するか、厚生労働大臣指定の養成機関や講習を修了すると得ることができます。取得後、各自治体が行う地方公務員試験に合格し、さらに社会福祉主事として配属されて初めてケースワーカーとしての職に就けます。公務員試験に合格しても必ずケースワーカーとして働けるとは限りません。なお自治体には、社会福祉関係の採用区分を設けている自治体と、一般行政職として採用している自治体とがあります。

仕事内容

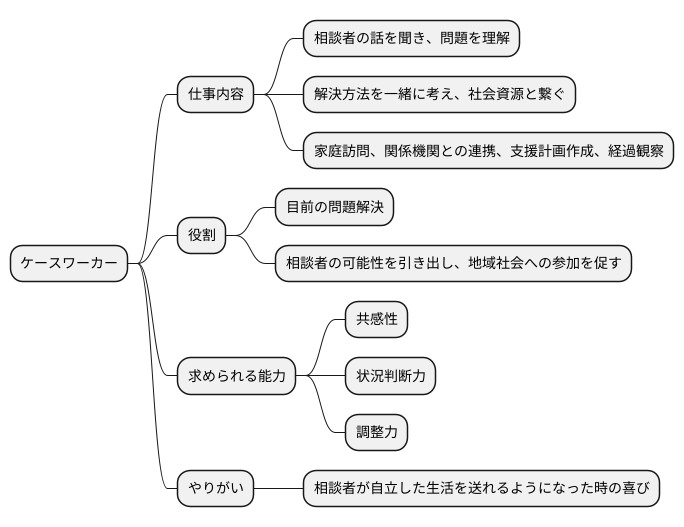

人々の暮らしを支える仕事、それがケースワーカーです。生活に困っている人、体に障がいのある人、年を重ねた人、子ども、家庭内暴力の被害者など、様々な事情を抱える人々に寄り添い、自立した生活を送れるようにサポートします。

まず、相談に来た人の話をじっくりと丁寧に聞き、どのような問題を抱えているのかを理解するよう努めます。そして、相談者と一緒に解決方法を考え、福祉サービスや病院、仕事を探すための支援など、必要な社会資源へと繋ぐ役割を担います。場合によっては、家庭訪問を行ったり、関係する機関と連携を取ったり、支援計画を作成し、その後の経過を見守ったりすることもあります。

ケースワーカーの仕事は、ただ目の前の問題を解決するだけではありません。相談者の秘めた可能性を引き出し、地域社会への参加を促すことも重要な役割です。そのため、相談者の気持ちを理解する共感性、的確に状況を判断する力、関係機関との調整力など、様々な能力が求められます。

一人ひとりの状況は異なり、決まったやり方ではうまくいかない難しさもありますが、相談者が自分の力で生活できるようになった時には大きな喜びとやりがいを感じることができます。寄り添う心と専門的な知識を活かし、人々の未来を支える、そんな仕事です。

必要な資格

福祉の仕事をする人になるために、必ずしも資格がなくてはならないわけではありません。もちろん、社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格といった資格があれば、仕事を探す際に有利になるでしょう。福祉の大学や専門学校を出ていなくても、地方公務員として採用されることもあります。また、民間の福祉施設や団体で働く場合も、資格が必須ではない場合があります。しかし、仕事をする上で専門的な知識や技術は欠かせません。

採用された後は、研修や職場での実地訓練を通して、相談援助の技術、関係法令、地域にある使える資源に関する知識などを身につけていく必要があります。多くの職場で資格取得を推奨しており、働きながら資格取得のための勉強を支援する制度が利用できる場合もあります。専門性を高めることは、質の高い支援を行うことに繋がり、自分のキャリアアップにも繋がります。より高度な仕事に挑戦できるようになったり、責任ある立場を任せてもらえるようになったりもするでしょう。

資格がなくても福祉の仕事に就くことはできますが、仕事内容によっては求められる知識や技術のレベルも高くなります。利用者の方々に適切な支援を行うためには、常に学び続ける姿勢が大切です。職場での経験を通して実践的なスキルを磨きながら、資格取得を目指すことで、より専門性を高め、キャリアアップを目指していくことができます。また、資格取得は自分自身の自信にも繋がり、仕事へのモチベーション向上にも繋がるでしょう。福祉の仕事は、人々の生活を支えるやりがいのある仕事です。資格の有無に関わらず、熱意と向上心を持って仕事に取り組むことが大切です。

仕事に就いてから資格を取る場合、費用や時間の確保が課題となるでしょう。費用については、勤務先が費用を負担してくれる制度を設けているか、あるいは奨学金制度などを利用できるか確認してみましょう。時間については、計画的に勉強時間を確保し、仕事との両立を図ることが重要です。通信教育や夜間講座などを活用する方法もあります。周りの人に協力を得ながら、資格取得に向けて努力を続けましょう。

| 福祉の仕事への道 | 詳細 |

|---|---|

| 資格の必要性 | 必須ではないが、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格などは有利。 |

| 資格取得のタイミング | 就職前に取得する以外にも、働きながら資格取得を目指すことも可能。多くの職場で資格取得支援制度あり。 |

| 専門知識・技術の習得 | 採用後の研修や実地訓練、資格取得を通して習得。継続的な学習が必要。 |

| 専門性を高めるメリット | 質の高い支援、キャリアアップ、責任ある立場への昇進など。 |

| 働きながら資格取得する場合の課題 | 費用と時間の確保。勤務先の支援制度、奨学金制度の活用、計画的な勉強時間の確保、通信教育や夜間講座の活用などが有効。 |

働く場所

人が働く場所は実に様々です。福祉の仕事をする人の代表とも言えるケースワーカーも例外ではありません。主な職場としては、市区町村の福祉課、都道府県の児童相談所や保健所といった公的機関が挙げられます。これらは、地域住民の生活を支える最前線であり、様々な相談に対応する重要な役割を担っています。

また、社会福祉法人やNPOといった民間団体が運営する施設でも多くのケースワーカーが活躍しています。例えば、高齢者を支える高齢者施設や、障害を持つ人の生活を支援する障害者施設、保護を必要とする子どもたちが暮らす児童養護施設、家庭内暴力(DV)の被害者を守るDVシェルター、仕事を探している人や働き続けることが難しい人を支える就労支援施設など、福祉サービスの種類は多岐にわたり、それぞれの場所で専門的な知識や技術を持ったケースワーカーが必要とされています。

近年では、企業が従業員の健康や幸せを守るために設置する相談窓口で働くケースワーカーも増えてきています。これは、企業が従業員の心の健康を重視するようになったこと、そして、仕事と生活の調和を大切にする社会の風流れを反映していると言えるでしょう。企業で働くケースワーカーは、従業員の様々な悩みに寄り添い、職場環境の改善や個人の能力開発などを支援することで、企業の活性化にも貢献しています。

このように、ケースワーカーの活躍の場は広がりを見せています。それぞれの職場によって、担当する人や仕事の内容は大きく異なります。子どもと接する仕事がしたいのであれば、児童相談所や児童養護施設といった子どものための施設を選ぶと良いでしょう。お年寄りの福祉に関心があるのであれば、高齢者施設で働くという選択肢もあります。自分が何をしたいのか、どのような仕事が向いているのかをじっくり考え、自分に合った職場を見つけることが大切です。福祉の仕事は、人と人との繋がりを大切にする仕事です。困っている人を助けたい、社会に貢献したいという強い思いを持つ人が、やりがいを感じることができる仕事と言えるでしょう。

| ケースワーカーの職場 | 仕事内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 市区町村の福祉課 都道府県の児童相談所 都道府県の保健所 |

地域住民の生活支援、相談対応 | 地域住民、子供、DV被害者など |

| 社会福祉法人 NPO法人 |

高齢者支援、障害者支援、児童養護、DV被害者保護、就労支援など | 高齢者、障害者、子供、DV被害者、求職者など |

| 企業 | 従業員の相談対応、職場環境改善、能力開発支援 | 企業従業員 |

キャリアパス

公的な機関で働く場合、勤続年数や実績に応じて様々なキャリアパスを描くことができます。まず、多くの職員にとって一般的なのは、主任、係長、課長といった管理職への昇進を目指す道です。組織運営や部下育成といったマネジメント能力が求められます。管理職として、より大きな責任と権限を持ち、地域福祉の向上に貢献できます。

一方、特定の分野で専門性を高める道も選べます。例えば、子どもたちの健やかな成長を支援する児童福祉、高齢者の生活を支える高齢者福祉、障害のある方の自立と社会参加を促進する障害者福祉といった分野で、専門職員として活躍できます。深い知識と経験を積み重ねることで、より高度な専門性を発揮し、支援を必要とする人々にとって頼りになる存在となるでしょう。

民間の社会福祉施設では、公的機関とは異なるキャリアパスもあります。施設長や、利用者のサービス計画を作成し、その実施状況を管理するサービス管理責任者といった役職に就くことができます。これらの役職は、施設運営の中核を担う重要な役割であり、高いマネジメント能力と専門知識が求められます。また、豊富な経験を持つ相談援助専門員は、後輩の相談援助専門員の指導や育成を行う、指導者のような役割を担うこともあります。相談援助の技術向上や人材育成に貢献することで、組織全体の質を高める役割を担います。

近年注目されているのは、相談援助専門員の経験を活かして、福祉に関わる相談や調査、研究を行う仕事や、研究者として活躍する道です。福祉に関する知識や経験を活かし、様々な立場で社会貢献を目指すことができます。これまで培ってきた経験や知識を新たな分野で活かすことで、福祉の未来を切り開く役割を担うことができるでしょう。

| 機関 | キャリアパス | 求められる能力 |

|---|---|---|

| 公的機関 | 管理職(主任、係長、課長) | 組織運営、部下育成(マネジメント能力) |

| 公的機関 | 専門職員(児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉など) | 特定分野の深い知識と経験 |

| 民間社会福祉施設 | 施設長、サービス管理責任者 | 高いマネジメント能力と専門知識 |

| 民間社会福祉施設 | 指導者(相談援助専門員など) | 相談援助の技術、指導・育成能力 |

| 近年注目 | 福祉に関わる相談、調査、研究、研究者 | 福祉に関する知識や経験 |

やりがいと難しさ

人助けをしたい、困っている人を支えたい、そんな思いを持つ人が目指すことの多い仕事の一つに、ケースワーカーがあります。ケースワーカーの仕事は、生活に困っている人や、様々な問題を抱えている人たちの相談に乗り、寄り添い、自立した生活を送れるように支援していくことです。

相談に来た人の状況は、本当に様々です。経済的な困窮、病気や障がい、家族との不和、職場でのトラブルなど、一人ひとり異なる事情を抱え、悩みも複雑に絡み合っていることが少なくありません。

ケースワーカーは、まずじっくりと話を聞き、問題の根本原因を探ることから始めます。そして、関係機関と連携を取りながら、その人に合った支援策を考え、共に実行していくのです。住まいの確保、就労支援、医療機関との連携、福祉サービスの利用など、その人に必要な支援は多岐に渡ります。

支援が成功し、相談に来た人が笑顔で新たな一歩を踏み出す瞬間に立ち会えることは、この仕事の大きなやりがいと言えるでしょう。感謝の言葉をかけてもらうこともあり、人の役に立っていることを実感できる瞬間です。

しかし、常に良い結果が得られるとは限りません。問題が複雑に絡み合っていたり、すぐに解決策が見つからない場合もあります。時には、相談者の状況がなかなか改善せず、精神的な負担を感じることもあるでしょう。また、限られた時間や資源の中で、多くの相談者に対応しなければならないというジレンマに悩むこともあります。

それでも、粘り強く寄り添い、共に考え、共に歩み続けることが、ケースワーカーには求められます。困難な状況に直面しても、諦めずに支援を続ける忍耐力が、この仕事には必要不可欠なのです。そして、困難を乗り越え、相談者が自立を達成できた時の喜びは、何にも代えがたい、大きなやりがいとなるでしょう。

| 仕事内容 | やりがい | 難しさ |

|---|---|---|

| 困っている人々の相談に乗り、寄り添い、自立した生活を送れるよう支援する。一人ひとりの状況に合わせた支援策を考え、関係機関と連携を取りながら実行する。住まいの確保、就労支援、医療機関との連携、福祉サービス利用など、多岐に渡る支援を行う。 | 支援が成功し、相談者が笑顔で新たな一歩を踏み出す瞬間に立ち会える。人の役に立っていることを実感できる。感謝の言葉をかけてもらうこともある。困難を乗り越え、相談者が自立を達成できた時の喜びは、何にも代えがたい。 | 常に良い結果が得られるとは限らない。問題が複雑に絡み合っていたり、すぐに解決策が見つからない場合もある。相談者の状況がなかなか改善せず、精神的な負担を感じることがある。限られた時間や資源の中で、多くの相談者に対応しなければならないというジレンマに悩むこともある。諦めずに支援を続ける忍耐力が必要。 |

将来展望

私たちの社会は、高齢化が急速に進み、様々な課題が複雑に絡み合っています。生活に困窮する人、体に障がいを持つ人、高齢者、子ども、家庭内暴力の被害者など、様々な困難を抱える人々が増加しており、そうした人々を支える専門家であるケースワーカーの必要性はますます高まっています。

ケースワーカーは、困っている人々の話をじっくりと聞き、それぞれの状況を丁寧に把握します。そして、関係機関と連携を取りながら、住まいや仕事、医療、福祉サービスなどの必要な支援につなげる大切な役割を担っています。相談に訪れた人が、自分らしく生活していけるように、寄り添い、力づける存在と言えるでしょう。

近年、地域包括ケアシステムという考え方が広まっています。これは、住み慣れた地域で、必要な医療や介護、生活支援を受けながら、安心して暮らせるようにすることを目指すものです。このシステムを支える上で、ケースワーカーは中心的な役割を担うことになります。様々な機関と協力して、地域全体で人々を支える仕組みを作っていくことが求められるため、ケースワーカーの活躍の場は、今後さらに広がっていくでしょう。

社会の複雑化が進む中、人々の生活を支えるケースワーカーの専門性と経験は、社会にとってかけがえのない財産です。困っている人に寄り添い、社会貢献を実感できる、やりがいのある仕事と言えるでしょう。将来を見据えても、ケースワーカーは安定した需要が見込まれる、将来性のある職業と言えるでしょう。

| ケースワーカーの役割 | ケースワーカーの必要性 | ケースワーカーの将来性 |

|---|---|---|

| 困っている人々の話を聞き、状況を把握し、関係機関と連携して必要な支援につなげる。 | 高齢化、貧困、障がい、家庭内暴力など、様々な困難を抱える人々が増加しているため、ますます高まっている。 | 地域包括ケアシステムの中心的な役割を担うなど、活躍の場が広がり、安定した需要が見込まれる。 |