画面の魅せ方:ディスプレイデザイナーの仕事と将来

転職の質問

『陳列デザイナー』(お店の飾り窓や遊園地、展示場で空間をデザインする職業です。陳列デザイナーは芸術家というだけでなく、依頼主の要望を叶える専門家です。その為、予算配分や販売目標、消費者のニーズ等にも合わせたデザインを表現しなくてはいけません。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

陳列デザイナーになるには、美術系の大学や専門学校で空間デザインや商業デザインを学ぶことが一般的ですね。 もちろん、独学で技術を磨く人もいますよ。

転職の質問

大学以外で学ぶ方法もあるんですね。他に大切なことはありますか?

転職研究家

そうですね。美術の知識や技術はもちろん大切ですが、依頼主の要望を理解し、形にするコミュニケーション能力や、限られた予算内で効果的なデザインを考える能力も重要になってきます。色々なお店や展示場を見て、どんな風にデザインされているか研究してみるのも良い勉強になりますよ。

ディスプレイデザイナー

- ディスプレイデザイナーの主な仕事内容

- 店舗のショーウィンドウやテーマパーク、展示場で空間をデザインする職業です。ディスプレイデザイナーは芸術家というだけでなく、依頼主の要望を叶えるスペシャリストです。その為、予算配分や販売目標、消費者のニーズ等にも合わせたデザインを表現しなくてはいけません。

- ディスプレイデザイナーになるには

- まずは美術・デザイン系の大学や短大、専門学校でデザインに関する知識や技術を身に付け、ディスプレイデザイン会社などに就職するのが一般的です。ディスプレイデザイナーになるために資格は必須ではありませんが、国家資格の商品装飾展示技能士や空間ディスプレイデザイナー認定試験などを取得しておくと良いでしょう。

仕事内容

展示を手がける専門家として、商業施設やお店、美術館、催し物会場など、様々な場所で、商品や情報をより良く見せる空間作りを担うのが、展示デザイナーの仕事です。具体的には、展示する物の配置、照明の当て方、色の選び方、使う素材、図表や絵といった視覚要素まで、あらゆる点を考慮し、魅力的で分かりやすい展示を作り上げます。

目的は様々です。買い物をしている人が商品をより魅力的に感じて買いたくなるように工夫したり、展示品の価値を最大限に引き出したり、訪れた人に情報を効果的に伝えたりなど、展示する物や場所の特性に合わせてデザインします。空間デザインの知識はもちろんのこと、販売促進や広告宣伝、人の心を読み解く知識など、幅広い知識が求められます。

また、人と人との繋がりも大切な仕事です。依頼主であるお客さんと何度も話し合いを重ね、イメージを共有しながら作り上げていきます。さらに、実際に展示を行う現場では、様々な人と協力して作業を進めるため、円滑な意思疎通が欠かせません。限られた空間の中で、どれだけ効果的に伝えたいことを表現できるか、その手腕が試される仕事と言えるでしょう。

展示デザイナーは、ただ物を置くだけではなく、空間全体を演出することで、人々の心を動かし、行動を促す力を持っています。例えば、商品の魅力を引き立てる展示で購買意欲を高めたり、分かりやすい展示で来場者の学びを深めたり、美しい展示で人々を感動させたりと、その影響力は多岐に渡ります。創造力と技術力を駆使して、人々により良い体験を提供する、それが展示デザイナーの仕事です。

| 職業 | 展示デザイナー |

|---|---|

| 仕事内容 | 商業施設、お店、美術館、催し物会場など、様々な場所で、商品や情報をより良く見せる空間作り。展示する物の配置、照明、色、素材、視覚要素(図表や絵など)まで、あらゆる点を考慮し、魅力的で分かりやすい展示を作り上げる。 |

| 目的 | 商品を魅力的に見せて購買意欲を高める、展示品の価値を最大限に引き出す、情報を効果的に伝えるなど、展示する物や場所の特性に合わせてデザインする。 |

| 必要なスキル・知識 | 空間デザインの知識、販売促進や広告宣伝の知識、人の心を読み解く知識、円滑な意思疎通能力、創造力、技術力 |

| 仕事の特徴 | 依頼主との密なコミュニケーション、現場での様々な人との協力、限られた空間での効果的な表現、人々の心を動かし行動を促す力 |

| 目指すもの | 人々に良い体験を提供すること |

なるには

表示画面の設計士になるには、まず美術系の専門学校や大学で空間の設計や視覚的な表現方法を学ぶのが一般的です。学校では、色の組み合わせや図形の配置といった設計の基礎知識や、様々な道具の使い方といった技術を学びます。また、卒業制作展などを通して、自分の作品を人に見てもらう機会も得られます。学校で学んだ後は、設計事務所や広告会社、お店の内装などを考える部署などに就職し、実際の仕事を通して経験を積むことが大切です。

仕事を進める中で、より専門的な技術を磨いたり、チームをまとめる立場を目指したりする人もいます。例えば、展示会の装飾に特化したり、新しい表示画面の開発に携わったりと、活躍の場は多岐に渡ります。また、近年は組織に所属せず、個人で仕事をする設計士も増えてきており、自分の会社を立ち上げるという道も考えることができます。会社を立ち上げる場合は、高い設計能力はもちろんのこと、顧客を獲得するための営業力や会社を運営するための経営能力も必要になります。

表示画面の設計士は、商品の魅力を引き出すための広告や、人々が使いやすい案内板、見ていて楽しい映像作品など、様々な場面で活躍が期待されています。人々の生活をより豊かに、より便利にするために、日々新しい表現方法を追求していく仕事と言えるでしょう。そのため、常に新しい情報や技術を取り入れ、感性を磨き続けることが重要です。また、顧客の要望を丁寧に聞き取り、それを形にするためのコミュニケーション能力も欠かせません。これらの能力を身につけることで、一人前の表示画面の設計士として活躍の場を広げることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| なるには | 美術系の専門学校や大学で空間の設計や視覚的な表現方法を学ぶ。色の組み合わせや図形の配置、道具の使い方を学ぶ。卒業制作展などを通して、作品発表の機会も得る。 |

| 就職先 | 設計事務所、広告会社、内装デザイン部署など |

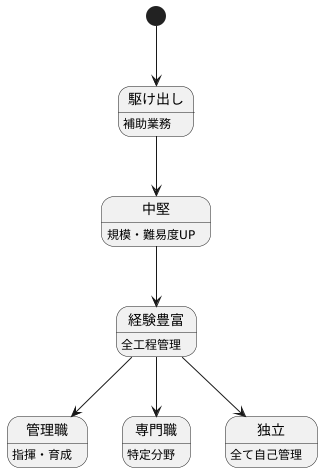

| キャリアパス | 専門技術を磨く、チームリーダー、展示会装飾、新しい表示画面開発、独立・起業 |

| 起業に必要な能力 | 高い設計能力、営業力、経営能力 |

| 活躍の場 | 広告、案内板、映像作品など |

| 必要な能力 | 新しい情報や技術の習得、感性、顧客とのコミュニケーション能力 |

キャリアパス

画面の装飾などを手がける表示画面設計士の仕事での出世の道筋は様々です。駆け出しの頃は、先輩の設計士の補助的な仕事を行いながら、実務を通して技術を磨いていきます。例えば、先輩が作成した設計図の確認や修正、必要な資料の収集、顧客とのやり取りの補助などを行います。これらの経験を通して、仕事の流れや設計の基礎知識を学ぶことができます。

仕事に慣れてくると、担当する仕事の規模や難易度が徐々に上がっていきます。小さな部品のデザインから、製品全体のデザインを任されるようになるなど、責任ある仕事を任されるようになります。それに伴い、顧客との打ち合わせや、他の部署との連携など、より高度なコミュニケーション能力も求められるようになります。

十分な経験を積むと、一人で仕事を進められるようになります。企画の立案から、設計、完成まで、すべての工程を一人で管理するようになります。この段階では、高いデザイン力だけでなく、プロジェクト全体を管理する能力、スケジュール管理能力、予算管理能力なども必要になります。

さらに上を目指す場合は、主任設計士や美術監督などの管理職を目指す道もあります。管理職になると、チーム全体の指揮をとったり、部下の育成をしたりするなど、指導者としての役割が求められます。また、会社の経営方針に沿って、デザイン部門の戦略を立案するなど、経営的な視点も必要になります。

管理職以外にも、特定の分野に絞って専門性を高める道もあります。例えば、携帯電話の表示画面の設計に特化したり、特定の顧客層向けの設計に特化したりするなど、自分の得意分野を伸ばすことができます。また、会社を辞めて独立し、自分の力で仕事をする道もあります。独立すると、自分の裁量で仕事を進められる自由がありますが、仕事獲得から契約、請求まで、すべて自分で行う必要があります。このように、表示画面設計士の仕事には、様々な出世の道筋があり、自分の技術や経験に合わせて、自分の進む道を決めることができます。しかし、どのような道を選ぶとしても、常に新しい情報や技術を取り入れ、時代の変化に対応していくことが大切です。

必要な能力

飾りつけをする人の仕事は、ただ場所を美しく整える技術だけでは務まりません。お客さんの思いを汲み取り、より効果的な見せ方を伝える話し合い力や説明する力も大切です。もちろん、設計図を描くための道具を使いこなす力や、現場での作業を滞りなく進める段取り力も必要です。加えて、常に最新の流行や情報に気を配り、自由な発想で新しい飾りつけを生み出す想像力も求められます。

お客さんと打ち合わせをする際には、相手の立場に立って話を聞き、要望を的確に捉えることが重要です。漠然としたイメージを具体化し、専門用語を使わずに分かりやすく説明する能力も必要となります。完成図を想像しやすいように、模型や絵を用いて視覚的に提案することも効果的です。

また、デザインだけでなく、制作費や納期についてもきちんと説明し、お客さんと合意形成を図ることが大切です。現場では、職人さんや他のスタッフと協力して作業を進めるため、円滑なコミュニケーションが不可欠です。限られた時間の中で、効率的に作業を進めるための計画力や指示力も重要になります。そして、どんな状況でも期日を守り、責任感を持って仕事に取り組む姿勢が、お客さんからの信頼獲得に繋がります。

さらに、この仕事は流行に左右されるため、常に新しい情報や技術を学ぶ意欲が大切です。展示会や見本市に足を運んだり、専門誌を読んだりするなどして、常にアンテナを張っておく必要があります。そうして得た知識や技術を、自分の仕事に活かすことで、より質の高い飾りつけを提供することができるでしょう。

| スキル | 説明 |

|---|---|

| コミュニケーション能力 | お客さんの要望を的確に捉え、専門用語を使わずに分かりやすく説明する。模型や絵を用いて視覚的に提案する。職人さんや他のスタッフと円滑にコミュニケーションを取り、協力して作業を進める。 |

| 計画力・段取り力 | 設計図を描くための道具を使いこなす。現場での作業を滞りなく進める。限られた時間の中で効率的に作業を進めるための計画を立て、指示を出す。 |

| 説明力 | お客さんに効果的な見せ方を伝え、制作費や納期についてもきちんと説明し、合意形成を図る。 |

| 想像力・発想力 | 常に最新の流行や情報に気を配り、自由な発想で新しい飾りつけを生み出す。 |

| 責任感 | どんな状況でも期日を守り、責任感を持って仕事に取り組む。 |

| 学習意欲 | 常に新しい情報や技術を学ぶ意欲を持ち、展示会や見本市に足を運んだり、専門誌を読んだりするなどして、常にアンテナを張っておく。得た知識や技術を自分の仕事に活かす。 |

将来性

見て見て感じて楽しくなる売り場の飾りつけや、情報の提示の仕方を考える仕事は、これからますます重要になります。お店でお客さんが何を買うか、どんな情報を得るかは、売り場の見た目で大きく変わるからです。ですから、小売店や飲食店だけでなく、美術館や博物館、催し物会場など、様々な場所でこの仕事が必要とされるでしょう。

特に、画面を使った見て触って楽しめる展示や、実際に体験できる展示が増えているため、飾りつけや情報の提示の仕方を考える人の活躍の場は、さらに広がっていくと考えられます。

例えば、お店では、商品の魅力が伝わるように、照明や飾りつけ、商品の並べ方を工夫します。博物館では、展示物の歴史的価値や文化的な背景が理解しやすいように、展示ケースのデザインや説明書きの配置を工夫します。また、催し物会場では、イベントのテーマや雰囲気に合わせて、空間全体をデザインします。このように、それぞれの場所に適したデザインを考えることが大切です。

しかし、この仕事に就きたい人は増えているので、競争は厳しくなっていくでしょう。新しい技術や表現方法を常に学び、自分の技術を高めていくことが重要です。時代の変化に合わせて、新しいものを取り入れ、常に学び続ける姿勢が、この仕事の将来性をより確かなものにするでしょう。

自分の作った飾りつけや展示で、人々が笑顔になり、新しい発見をするお手伝いをする、やりがいのある仕事です。常に新しいことに挑戦し、創造性を活かしたいと考えている人にとって、魅力的な職業と言えるでしょう。

| 仕事内容 | 売り場の飾りつけや情報の提示方法を考え、顧客体験を向上させる。 |

|---|---|

| 需要 | 小売店、飲食店、美術館、博物館、催し物会場など幅広い場所で必要とされている。画面を使った展示や体験型展示の増加により、さらに需要が高まる見込み。 |

| 将来性 | 仕事に就きたい人が増えているため競争は激化すると予想される。しかし、新しい技術や表現方法を学び続けることで、将来性は確かなものになる。 |

| やりがい | 自分が手掛けた飾りつけや展示で、人々を笑顔にし、新しい発見を促すことができる。 |

| 向いている人 | 常に新しいことに挑戦し、創造性を活かしたい人。 |

関連職種

商品の魅力を最大限に引き出す飾り付けの専門家である飾り付け設計士の仕事に興味がある方は、関連する職業も視野に入れることで、将来の選択肢を広げることができます。

まず、空間設計士は、飾り付け設計士と同様に、空間全体をデザインする仕事です。住宅や事務所、商業施設など、様々な空間を対象に、利用者の快適さや機能性を考慮しながら、空間全体の構成や配置を計画します。飾り付け設計士の経験は、空間全体のバランス感覚や色彩感覚を養う上で役立ち、空間設計士への転職をスムーズにするでしょう。

次に、内装設計士は、主に住宅や事務所などの内装に特化したデザインを行います。壁や床、天井の素材や色、家具や照明器具の配置などを検討し、快適で機能的な空間を作り上げます。飾り付け設計士の経験は、商品の魅力を引き出すための素材選びや配置のノウハウを活かすことができ、内装設計士への転職にも有利に働きます。

絵図設計士は、広告やポスター、企業の象徴となる図案などを制作する仕事です。飾り付け設計士と同様に、視覚的な表現力や伝達力が求められます。飾り付けで培った色彩感覚や構成力は、絵図設計士の仕事にも応用できます。

照明設計士は、空間の雰囲気や機能性を高めるための照明計画を立案します。飾り付け設計士は、照明の効果をよく理解しているため、照明設計士への転職も考えられます。商品の魅力を引き出す照明の配置や色の選択など、飾り付けで培った知識や経験は、照明設計の分野でも活かすことができます。

これらの職業は、それぞれ専門分野は異なりますが、空間をデザインするという共通点があります。飾り付け設計士として培った経験やスキルは、これらの関連職業への転職を検討する際に、大きな強みとなるでしょう。

| 職業 | 仕事内容 | 飾り付け設計士の経験が活かせる点 |

|---|---|---|

| 空間設計士 | 住宅や事務所、商業施設など、様々な空間を対象に、利用者の快適さや機能性を考慮しながら、空間全体の構成や配置を計画する。 | 空間全体のバランス感覚や色彩感覚 |

| 内装設計士 | 主に住宅や事務所などの内装に特化したデザインを行う。壁や床、天井の素材や色、家具や照明器具の配置などを検討し、快適で機能的な空間を作り上げる。 | 商品の魅力を引き出すための素材選びや配置のノウハウ |

| 絵図設計士 | 広告やポスター、企業の象徴となる図案などを制作する。 | 視覚的な表現力や伝達力、色彩感覚や構成力 |

| 照明設計士 | 空間の雰囲気や機能性を高めるための照明計画を立案する。 | 商品の魅力を引き出す照明の配置や色の選択など、照明の効果に関する知識や経験 |