海の守護者:海上保安官の職務とキャリア

転職の質問

『海上保安官』(周囲を海で囲まれた日本では、昔から漁業や貿易、交流の場となってきた。海上保安官の仕事はそうした大切な海を巡視船や航空機を使って監視し、治安と安全の維持につとめ、環境保全の活動を行うなど、多岐にわたる。)になるには、どうすればいいのですか?

転職研究家

海上保安官になるには、海上保安庁が実施する採用試験に合格する必要があります。試験には、海上保安大学校や海上保安学校を卒業する以外に、一般の大学を卒業した人も受験できるものがあります。

転職の質問

海上保安大学校と海上保安学校は何が違うのですか?

転職研究家

海上保安大学校は、幹部海上保安官を養成する4年制の大学で、卒業すると「学士」の学位が得られます。海上保安学校は、現場の第一線で活躍する海上保安官を養成する機関で、卒業すると「海上保安士」の資格が得られます。どちらの学校も、厳しい訓練を受けながら専門的な知識と技能を身につけることができます。

海上保安官

- 海上保安官の主な仕事内容

- 周囲を海で囲まれた日本では、昔から漁業や貿易、交流の場となってきた。海上保安官の仕事はそうした大切な海を巡視船や航空機を使って監視し、治安と安全の維持につとめ、環境保全の活動を行うなど、多岐にわたる。

- 海上保安官になるには

- 海上保安官になるには、4年制の海上保安大学校(広島県呉市)か、1~2年の海上保安学校(京都府舞鶴市)を卒業する必要があります。海上保安大学校は海上保安庁の幹部職員を、海上保安学校は専門職員を養成することを目的としています。在学中も国家公務員の身分を有する為、入学金や授業料は必要ありません。国家公務員のⅠ種等を受験して海上保安庁に入庁することもできるが、巡視船艇に乗船勤務をすることは困難で、陸上での行政職、研究職などの勤務となります。

職務内容

海上保安官の仕事は、広大な海における人々の安全と安心を守るという、大変重要なものです。その仕事内容は多岐に渡り、大きく分けて海難救助、海洋環境保全、海上犯罪の取り締まり、領海警備の4つがあります。

まず、海難救助とは、海で事故が起きた際に人命を救うことです。船の事故や水難事故が発生した場合、海上保安官はいち早く現場に駆けつけ、迅速かつ的確に救助活動を行います。一刻を争う事態において、人命を救うための高度な技術と冷静な判断力が求められます。

次に、海洋環境保全は、海の環境を守る仕事です。例えば、油の流出事故が起きた際は、汚染の拡大を防ぐため、迅速な対応を行います。海洋生物や生態系への影響を最小限に抑えるため、専門的な知識と技術を駆使して活動します。

三つ目に、海上犯罪の取り締まりも重要な任務です。密輸や密漁など、海で発生する犯罪を取り締まり、海上の治安維持に貢献します。犯罪者を取り逃がさないよう、時には犯人と直接対峙する勇気も必要です。

そして、領海警備は、日本の領海を守り、国の主権を維持する仕事です。外国の船が日本の領海に不法に侵入したり、領海を侵犯したりするのを防ぎます。国際情勢にも関わる重要な任務であり、常に緊張感を持って任務に当たっています。

このように、海上保安官は国民の生命と財産、そしてかけがえのない海洋環境を守るため、日々様々な任務を遂行しています。これらの任務を全うするために、厳しい訓練とたゆまぬ研鑽を積み重ね、高度な専門知識と技術を磨いています。国民の安全と安心を守るという強い責任感と使命感を持って、日夜海を守っています。

| 仕事内容 | 詳細 |

|---|---|

| 海難救助 | 海で事故が起きた際に人命を救う。船の事故や水難事故が発生した場合、いち早く現場に駆けつけ、迅速かつ的確に救助活動を行う。 |

| 海洋環境保全 | 海の環境を守る。油の流出事故が起きた際は、汚染の拡大を防ぐため、迅速な対応を行う。 |

| 海上犯罪の取り締まり | 密輸や密漁など、海で発生する犯罪を取り締まり、海上の治安維持に貢献する。 |

| 領海警備 | 日本の領海を守り、国の主権を維持する。外国の船が日本の領海に不法に侵入したり、領海を侵犯したりするのを防ぐ。 |

採用と訓練

海の安全を守る海上保安官になるには、まず海上保安学校に入学する必要があります。この学校に入るには、誰もが簡単に合格できるわけではない厳しい試験を突破しなければなりません。

海上保安学校では、海のプロフェッショナルとして必要な様々なことを学びます。船を操縦するための航海術や、船のエンジンに関する機関術といった専門的な知識はもちろんのこと、海上における法律や、人命救助のための救急救命など、幅広い分野の知識と技術を身につけます。

座学だけでなく、厳しい訓練も重要な要素です。海という厳しい環境で任務を遂行するために必要な体力と精神力を鍛え上げます。どんなに困難な状況に遭遇しても、冷静に判断し、適切な行動をとれるように、実践的な訓練を繰り返し行います。

海上保安学校を卒業すると、いよいよ現場での勤務が始まります。巡視船艇や航空機に配属され、先輩職員の指導を受けながら、実際の業務を通して経験を積んでいきます。最初はわからないことだらけでも、一つひとつ経験を積み重ねることで、一人前の海上保安官へと成長していきます。

海上保安学校での教育と、現場での実践的な経験を通して、海上保安官としての誇りと責任感を育んでいきます。国民の安全と安心を守るという重要な使命を自覚し、日々、職務に励みます。

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| 入学 | 厳しい試験を突破する必要がある |

| 学校教育 | 航海術、機関術、海上法、救急救命など幅広い知識と技術を学ぶ |

| 訓練 | 体力と精神力を鍛えるための厳しい訓練 |

| 現場勤務 | 巡視船艇や航空機に配属、先輩職員の指導、経験を積む |

| 成長 | 一人前の海上保安官へと成長、誇りと責任感を持つ |

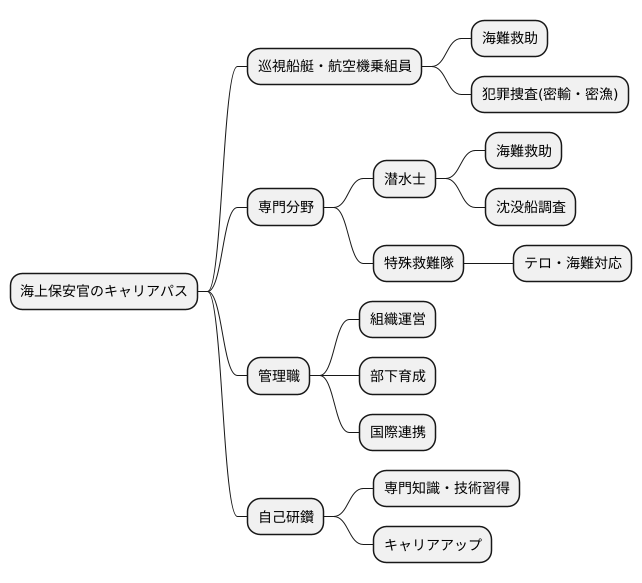

キャリアパス

海上保安官の仕事内容は多岐に渡り、その歩む道も様々です。まずは、ほとんどの職員が巡視船艇や航空機の乗組員として出発します。海上で人命を救助したり、密輸や密漁などの犯罪を取り締まったり、日々変化する海の状況に対応しながら任務を遂行します。海難救助では、荒波にもまれながら人命を救う緊張感と達成感を味わいます。犯罪捜査では、綿密な捜査と迅速な判断が求められる、知力と体力を必要とする仕事です。

乗組員として経験を積む中で、各自の得意分野や興味関心に沿って、様々な専門分野に進むことができます。水中で活動する潜水士は、海難事故における人命救助や沈没船の調査など、高度な技術と冷静な判断力が求められます。特殊救難隊は、テロや海難といった極限状態での人命救助を担う、海上保安官のエリート集団です。厳しい訓練を乗り越え、高度な専門知識と技術を習得することで、人々を守る重要な役割を担うことができます。

現場での経験を活かし、管理職として組織運営に携わる道も開かれています。部下の指導育成やチーム全体の指揮など、現場で培った経験と知識を活かして、組織をまとめ、海上保安業務の効率化や安全性の向上に貢献します。また、国際的な連携強化も重要な任務です。海外の海上保安機関との交流や研修に参加し、国際的な視点と協調性を養うことで、地球規模の課題解決に貢献することができます。

海上保安官は、常に学び続け、自己研鑽に励むことで、より高度な専門知識と技術を習得し、キャリアアップを目指せる職業です。自分の適性や希望に合わせて様々な道を選ぶことができ、国民の安全と安心を守るという大きな使命感を持って仕事に取り組むことができます。それぞれの能力と努力次第で、大きく可能性を広げられる仕事と言えるでしょう。

やりがい

海上保安官の職務は、人々の命を救い、海の環境を守るという、社会に大きく貢献する仕事です。人々の暮らしの安全と財産を守るという大きな責任を担う仕事ですが、だからこそ大きなやりがいを感じることができます。

荒れた海で遭難した人を救助した時、感謝の言葉を直接かけてもらうことがあります。その言葉は、厳しい訓練や危険な任務を乗り越えるための大きな力となります。また、油が流出した海を仲間と協力してきれいにし、元の美しい海に戻した時の達成感は、何物にも代えがたいものです。人々の役に立ち、社会に貢献しているという実感を得られる瞬間です。

海上保安官の仕事は、一人で行うことはできません。仲間と協力し、助け合い、共に厳しい訓練に励み、困難な任務を成し遂げることで、強い繋がりと信頼関係が築かれます。このチームワークこそが、海上保安官の仕事の大きな特徴であり、やりがいの一つと言えるでしょう。共に汗を流し、共に喜びを分かち合う仲間の存在は、かけがえのないものです。そして、この強い連帯感は、組織の一員としての誇りへと繋がっていきます。

国民の安全と安心を守るという使命感を持って仕事に取り組むことで、大きなやりがいと心の充実感を得ることができる、それが海上保安官という職業です。日々、海の安全を守り、人々の暮らしを守っているという誇りを胸に、今日も海上保安官は海へと向かいます。

| やりがい | 詳細 |

|---|---|

| 人々の役に立ち、社会に貢献 | 遭難者の救助、海洋環境の保全を通して、人々の暮らしの安全と財産を守り、感謝の言葉や達成感を得られる。 |

| チームワーク | 仲間と協力し、助け合い、共に訓練や任務を遂行することで、強い繋がりと信頼関係が築かれる。 |

| 使命感 | 国民の安全と安心を守るという使命感を持つことで、やりがいと心の充実感を得られる。 |

求められる資質

海の安全を守る海上保安官には、高い志と責任感を持つことが何よりも大切です。国民の生命、財産、そして日本の領海を守るという重大な任務を担うため、強い責任感と使命感を持つことは不可欠です。また、職務を遂行する上では、常に倫理的に行動し、正しい判断を下すことが求められます。

海上保安官の仕事は、海という厳しい自然環境の中で行われます。荒波や強風、極寒の海など、過酷な状況に立ち向かうためには、強靭な体力と精神力、そしてどんな困難にもくじけない忍耐力が必要です。長期間の航海や過酷な救助活動など、肉体的にも精神的にも厳しい場面に遭遇することもあります。だからこそ、日頃から鍛錬を積み、心身ともに健康な状態を維持することが重要です。

海上保安官の任務は、一人で行うものではありません。船舶の操縦、遭難者の救助、密輸の取り締まりなど、様々な任務を仲間と協力して遂行します。チームワークを大切にし、仲間と息を合わせ、互いに支え合いながら仕事を進める協調性は欠かせません。円滑な意思疎通を図り、チーム全体で目標達成に向けて努力できる人が求められます。

海の安全を守るためには、常に変化する社会情勢や最新の技術に対応していく必要があります。海事法規や船舶の構造、航海技術、救助技術など、専門的な知識や技術を学び続け、向上心を持って自己研鑽に励む姿勢が重要です。新しい情報や技術を積極的に吸収し、常にスキルアップを図ることで、より高度な任務にも対応できるようになります。

これらの資質を兼ね備え、国民の安全と日本の海の平和を守るという強い意志を持つ人こそが、真の海上保安官と言えるでしょう。 海上保安官を目指す人は、これらの資質をしっかりと胸に刻み、日々努力を重ねることが大切です。

| 資質 | 説明 |

|---|---|

| 高い志と責任感 | 国民の生命、財産、そして日本の領海を守るという重大な任務を担う上で不可欠な資質。倫理的に行動し、正しい判断を下すことが求められる。 |

| 強靭な体力と精神力、忍耐力 | 荒波や強風、極寒の海など、過酷な自然環境での職務を遂行するために必要な資質。長期間の航海や過酷な救助活動などにも耐えられる強靭な心身が求められる。 |

| チームワークと協調性 | 船舶の操縦、遭難者の救助、密輸の取り締まりなど、様々な任務を仲間と協力して遂行するために必要な資質。円滑な意思疎通を図り、チーム全体で目標達成に向けて努力できることが重要。 |

| 専門的な知識・技術と向上心 | 海事法規や船舶の構造、航海技術、救助技術など、常に変化する社会情勢や最新の技術に対応していくために必要な資質。新しい情報や技術を積極的に吸収し、常にスキルアップを図る姿勢が重要。 |

将来の展望

海の安全を守る海上保安庁の仕事は、私たちの暮らしと深く関わっています。近年、海の環境は大きく変わりつつあり、それに伴い海上保安庁の役割も重要性を増しています。例えば、日本の周りの海には豊富な資源が眠っており、それらを適切に管理し、守っていくことが求められています。また、地球温暖化による海面上昇や海洋汚染など、世界規模の課題にも対応していく必要があります。

こうした変化の激しい時代において、海上保安庁は様々な新しい取り組みを行っています。最新の科学技術を取り入れた巡視船や航空機の導入、情報通信技術を活用した監視体制の強化など、常に進化を続けています。また、海の問題は、一つの国だけで解決できるものではありません。国際協力も重要です。海外の組織との連携を深め、情報共有や合同訓練などを積極的に行うことで、より効果的な活動を目指しています。

このような状況下で、海上保安官には高い能力が求められます。刻々と変わる状況に柔軟に対応できる力、幅広い知識と的確な判断力、そして、国際的な視野を持つことが不可欠です。海上保安庁では、職員の専門性を高めるための研修制度が充実しており、一人ひとりが成長できる環境が整えられています。

未来の海上保安官には、世界を舞台に活躍する道も開かれています。国際機関との協力や、開発途上国への技術支援など、活躍の場はますます広がっています。国民の安全と安心を守るという強い意志を持ち、常に学び続ける意欲のある人材を求めています。海上保安官は、これからも海の安全を守り、未来へと貢献していく仕事です。

| 現状 | 課題 | 取り組み | 求められる能力 | 未来 |

|---|---|---|---|---|

| 海の環境変化、資源管理の必要性、地球規模課題への対応 | 変化への対応、国際協力 | 最新技術導入、国際連携強化(情報共有、合同訓練) | 柔軟な対応力、幅広い知識、的確な判断力、国際的視野 | 国際機関との協力、開発途上国への技術支援 |