特別支援学校教諭のキャリアパスを探る

転職の質問

『特別支援学校教諭』(からだやこころに障がいをもった生徒が、社会で自立して生きていけるように教育を行う人のことです。医師や関係施設の人、栄養士や訓練士といっしょに、適切な指導や支援を行います。特別支援学校教諭を目指す学校を探しています。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

特別支援学校教諭になるには、大学で特別支援教育に関することを学んで、教員免許(特別支援学校)を取得する必要があります。免許の種類は、幼児・児童・生徒、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱など、担当する生徒の状態に合わせて分かれています。

転職の質問

色々な種類の免許があるのですね。免許を取ればすぐに先生になれるのですか?

転職研究家

はい。免許を取得すれば、公立の特別支援学校は各都道府県の教育委員会が行う採用試験を受けて、私立の場合は各学校の採用試験を受けて合格すれば先生として働くことができます。

特別支援学校教諭

- 特別支援学校教諭の主な仕事内容

- 身体的、もしくは精神的に障害をもった生徒を社会的に自立できるよう教育を行う者のこと。医師や関連施設、栄養士や訓練士とともに適切な指導や支援を行います。特別支援学校教諭を目指す学校を探す

- 特別支援学校教諭になるには

- 第一に生徒の事を考えられる温かい心と忍耐力、そして専門知識などが求められます。

はじめに

子どもたちの未来を育む、大切な仕事である特別支援学校教諭。近年、その重要性はますます高まっており、多くの人々が関心を寄せています。特別支援学校には、様々な困難や課題を抱えた子どもたちが通っています。そのため、教諭には、一人ひとりの個性や特性を理解し、寄り添う姿勢が何よりも大切です。

特別支援学校教諭の仕事は、単に教科を教えるだけではありません。子どもたちの学習を支援することはもちろん、日常生活における自立を促したり、社会性を育んだりすることも重要な役割です。それぞれの発達段階や特性に合わせた指導計画を作成し、実行していくためには、専門的な知識や技術が欠かせません。また、保護者との連携や、他の専門家との協力も不可欠です。日々の業務は多岐に渡り、決して楽ではありませんが、子どもたちの成長を間近で見守り、共に喜びを分かち合える、大きなやりがいのある仕事です。

この仕事の魅力は、何と言っても子どもたちの成長です。小さな一歩を踏み出す度に、教諭として、そして人として、大きな感動と喜びを得ることができます。子どもたちの可能性を信じ、粘り強く指導を続けることで、驚くほどの成長を見せてくれることも少なくありません。その過程を支え、共に歩むことができるのは、特別支援学校教諭ならではの喜びと言えるでしょう。

さらに、特別支援学校教諭のキャリアパスは多様です。経験を積むことで、学年主任や教務主任、校長といった役職に就く道もあります。また、特別支援教育の専門性を深め、指導主事や教育委員会の職員として活躍する道も開かれています。その他にも、特別支援教育に関する研究者や、教育相談員など、様々なキャリアパスを描くことができます。自分の得意分野や興味関心に合わせて、様々な方向へ進むことができるのも、この職業の魅力の一つです。

| 仕事内容 | やりがい | キャリアパス |

|---|---|---|

|

|

|

仕事内容

特別支援学校教諭の仕事の中心は、それぞれの子どもの発達段階や障害の特徴に合わせた個別支援計画の作成と、その実践です。 これは、子ども一人ひとりの状況を丁寧に把握し、その子に合った目標を設定し、具体的な支援方法を考え、実行していくことを意味します。

授業や生活指導はもちろんのこと、保護者との信頼関係を築き、連携していくことも大切な仕事です。 家庭での様子や保護者の思いを理解することで、より効果的な支援につなげることができます。また、学校だけでなく、地域の福祉施設や医療機関など、関係機関との調整を行うことも重要な役割です。それぞれの機関と情報を共有し、協力することで、子どもたちの成長を多方面から支えることができます。

特別支援学校教諭は、子どもたちが将来、自立し、社会に参加できることを目指して、個々の能力や可能性を伸ばすためのきめ細やかな指導を行います。 そのためには、子どもたちの様子を日々注意深く観察し、記録し、評価することが欠かせません。 記録や評価をもとに、常に指導内容を改善していくことで、子どもたちの成長をより効果的に促すことができます。 また、他の教員や専門スタッフとチームとして協力し、子どもたちにとって最適な学習環境を築き上げていくことも、重要な役割の一つです。 一人ひとりの子どもに合わせた教材や教具の作成、教室環境の整備など、様々な工夫を通して、子どもたちが安心して学び、成長できる場を作っていきます。

子どもたちの小さな成長の喜びを分かち合い、共に歩むことができる、やりがいのある仕事です。 保護者や関係機関と連携しながら、子どもたちの未来を支えるという責任感と使命感を持って取り組むことが大切です。

| 業務内容 | 詳細 |

|---|---|

| 個別支援計画の作成と実践 | 子どもの発達段階や障害の特徴に合わせた個別支援計画を作成し、実行する。一人ひとりの状況を把握し、目標設定、具体的な支援方法を考え、実行していく。 |

| 授業・生活指導、保護者連携 | 授業や生活指導を行う。保護者との信頼関係を築き、家庭での様子や保護者の思いを理解し、より効果的な支援につなげる。 |

| 関係機関との連携 | 地域の福祉施設や医療機関など、関係機関との調整を行う。情報を共有し、協力することで、子どもたちの成長を多方面から支える。 |

| 指導と評価、改善 | 子どもたちの様子を日々観察、記録、評価し、指導内容を改善していくことで、子どもたちの成長をより効果的に促す。 |

| 教材・教具の作成、環境整備 | 他の教員や専門スタッフと協力し、教材や教具の作成、教室環境の整備などを通して、子どもたちが安心して学び、成長できる場を作る。 |

やりがい

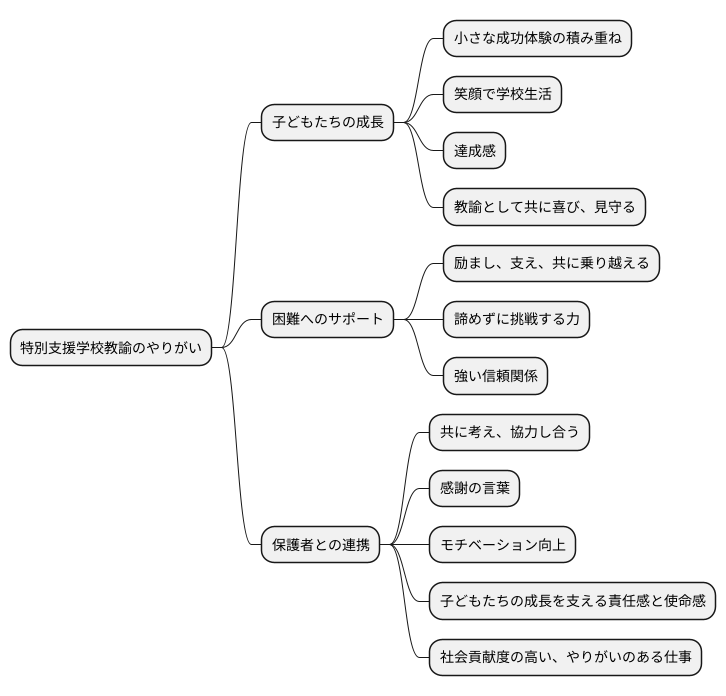

特別支援学校教諭の仕事は、深い喜びとやりがいを感じられる、かけがえのない仕事です。子どもたちの成長を間近で見守り、支えていくことが、この仕事の大きなやりがいと言えるでしょう。

特別支援学校に通う子どもたちは、それぞれに個性があり、抱えている課題も様々です。学習や生活の中で、困難にぶつかることも少なくありません。しかし、小さな成功体験を積み重ねることで、子どもたちは自信をつけていき、笑顔で学校生活を送れるようになります。できなかったことができるようになった時、不安を乗り越えられた時、子どもたちの顔は輝き、大きな達成感で満ち溢れます。その成長を一番近くで見守り、共に喜ぶことができるのは、教諭として大きな喜びであり、この仕事ならではのやりがいです。

子どもたちが困難に立ち向かう時、教諭は励まし、支え、共に乗り越えていくための手助けをします。子どもたちは、教諭の温かい励ましと支えによって、諦めずに挑戦する力を育んでいきます。この過程で、子どもたちと教諭の間には強い信頼関係が築かれていきます。この信頼関係は、子どもたちの成長を支える上で、教諭自身にとっても大きな支えとなり、やりがいへと繋がります。

また、保護者との連携も、この仕事において重要な要素です。子どもたちの成長を願う保護者と、共に考え、協力し合う中で、感謝の言葉をいただくこともあります。これらの言葉は、教諭にとって大きなモチベーションとなり、日々の仕事の原動力となります。子どもたちの成長を支えるという責任感と使命感を持って仕事に取り組むことができ、社会貢献度の高い、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

一般的なキャリアパス

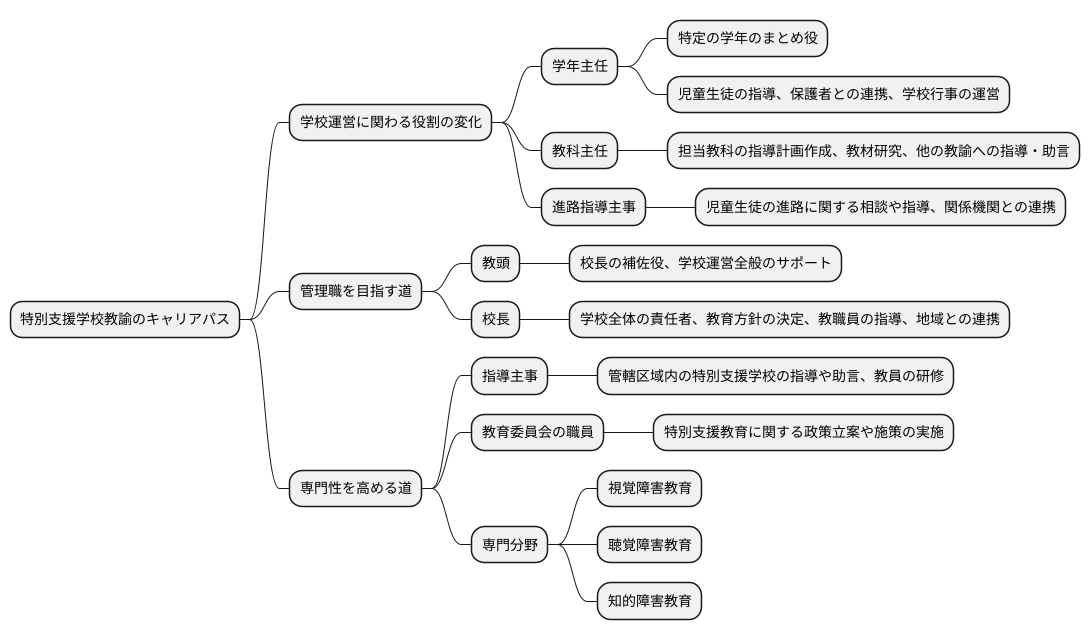

特別支援学校教諭としての道は、様々な形で子どもたちの成長を支えることができます。大きく分けて、学校運営に関わる役割の変化、管理職を目指す道、専門性を高める道などが考えられます。

まず、学校運営に関わる役割の変化についてです。教諭として経験を積むことで、学年主任や教科主任、進路指導主事など、学校運営の中核を担う立場を任されるようになります。学年主任は、特定の学年のまとめ役として、児童生徒の指導や保護者との連携、学校行事の運営などを担当します。教科主任は、担当教科の指導計画作成や教材研究、他の教諭への指導・助言などを行います。進路指導主事は、児童生徒の進路に関する相談や指導、関係機関との連携などを担当します。これらの役割を通して、学校全体の教育活動の質を高め、子どもたちの成長を支える重要な役割を担うことができます。

次に、管理職を目指す道です。教頭は校長の補佐役として、学校運営全般をサポートします。校長は、学校全体の責任者として、教育方針の決定や教職員の指導、地域との連携などを行います。管理職は、学校全体を統括する立場として、より大きな視点から子どもたちの教育環境を整備し、教職員をまとめていく重要な役割を担います。

最後に、専門性を高める道です。特別支援教育には、視覚障害教育や聴覚障害教育、知的障害教育など様々な分野があります。これらの特定分野に関する専門性を高めることで、指導主事や教育委員会の職員として活躍することができます。指導主事は、管轄区域内の特別支援学校の指導や助言、教員の研修などを行います。教育委員会の職員は、特別支援教育に関する政策立案や施策の実施などを行います。専門性を高めることで、より高度な知識や技術を活かし、多くの子供たちの成長に貢献することができます。

このように、特別支援学校教諭には様々なキャリアパスがあり、それぞれの道でやりがいを感じながら、子どもたちの未来を支えることができます。

転職とその注意点

特別支援学校教諭の経験を活かした転職を考えるなら、これまでの経験や専門性を基に、活躍できる場を見つけることが重要です。転職活動は、単に職場を変えるだけでなく、自身のキャリアをさらに発展させるための大切な一歩となります。

これまでの児童生徒への指導経験、個別支援計画作成、保護者との連携といった経験は、他の教育機関でも高く評価されます。例えば、教育相談機関では、発達に特性のある子どもやその家族に対する相談支援、アセスメント、指導などが主な業務となります。特別支援学校で培った専門知識や経験は、スムーズに業務に馴染む助けとなるでしょう。また、児童福祉施設では、様々な事情を抱える子どもたちの生活支援や学習支援を行います。子ども一人ひとりに寄り添い、成長をサポートしてきた経験は、施設で働く上での大きな強みとなるはずです。

教育の場以外にも、企業内の研修担当者という道も拓けます。社員教育は、企業の成長に欠かせない要素であり、研修担当者は、新入社員研修や階層別研修などを企画・実施し、社員のスキルアップを支援します。特別支援学校で培った、多様な子どもたちへの指導経験や、個々の特性に合わせた指導方法は、社員教育にも応用可能です。研修内容を社員一人ひとりの理解度や習熟度に合わせ、効果的な学習を促すことで、企業の発展に貢献できます。

転職活動においては、応募書類や面接で、自分の強みや経験を具体的に伝えることが大切です。特別支援学校でどのような子どもたちと関わり、どのような成果を上げてきたのか、具体的なエピソードを交えて説明することで、採用担当者に熱意と能力が伝わります。また、新たな環境でどのように貢献できるか、将来的な展望も伝えることで、入職後の活躍を期待させ、採用に繋がる可能性が高まります。希望する職種の業務内容や必要なスキルを事前に調べ、自身の経験とどのように繋がるのかを整理しておくことも重要です。

転職は大きな転換期です。だからこそ、情報収集を怠らず、様々な選択肢を検討し、慎重に判断することが大切です。焦らずじっくりと時間をかけて、自分に最適な職場を見つけ、新たなキャリアを切り開きましょう。

| 活かせる経験・スキル | 転職先の例 | 業務内容 |

|---|---|---|

| 児童生徒への指導経験、個別支援計画作成、保護者との連携 | 教育相談機関 | 発達に特性のある子どもやその家族に対する相談支援、アセスメント、指導 |

| 子ども一人ひとりに寄り添い、成長をサポートしてきた経験 | 児童福祉施設 | 様々な事情を抱える子どもたちの生活支援や学習支援 |

| 多様な子どもたちへの指導経験、個々の特性に合わせた指導方法 | 企業研修担当者 | 新入社員研修や階層別研修などを企画・実施、社員のスキルアップ支援 |

まとめ

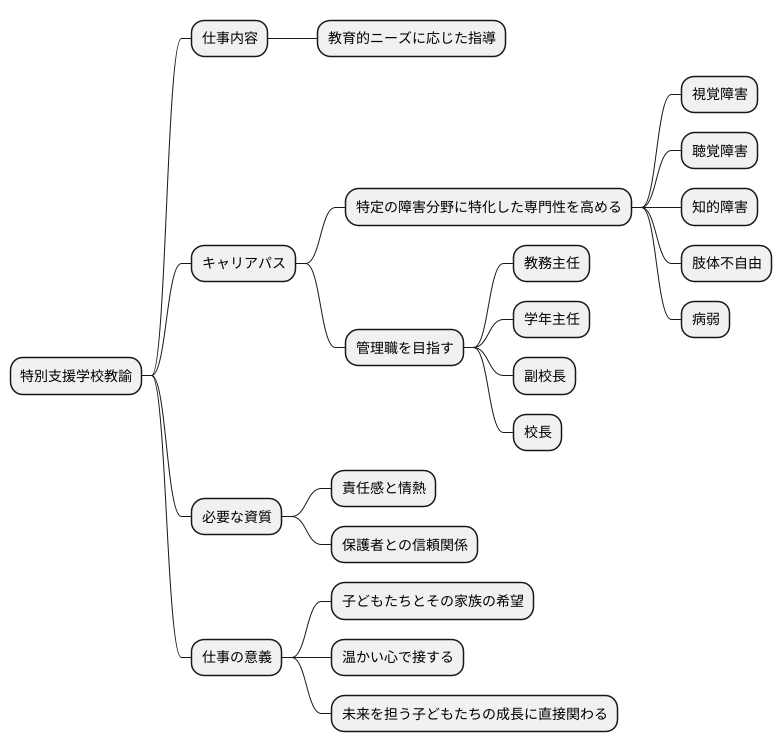

特別支援学校教諭は、発達に困難のある子どもたち一人ひとりの個性や特性を理解し、教育的ニーズに応じた指導を行う、やりがいのある仕事です。子どもたちの成長を間近で見守り、小さな一歩を共に喜び合える、大きな達成感を得られる職業と言えるでしょう。

特別支援学校教諭のキャリアパスは多岐に渡ります。経験を積むことで、特定の障害分野に特化した専門性を高める道を選ぶことができます。例えば、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱など、それぞれの分野で深い知識と指導技術を習得し、子どもたちのより良い成長をサポートしていくことができます。また、管理職を目指すことも可能です。教務主任、学年主任、副校長、校長といった役職に就き、学校運営に携わることで、より広い視野で教育活動に貢献することができます。

特別支援学校教諭の仕事には、責任感と情熱が欠かせません。子どもたちの成長を支えるという重要な役割を担うため、常に学び続け、子どもたち一人ひとりに寄り添う姿勢が求められます。保護者との連携も重要であり、信頼関係を築きながら、共に子どもたちの成長を支えていく必要があります。

困難な状況にある子どもたちとその家族にとって、特別支援学校教諭は大きな希望となります。子どもたちの可能性を信じ、温かい心で接することで、子どもたちは自信を持ち、社会へと羽ばたいていくことができるのです。この仕事は、社会貢献度の高い、未来を担う子どもたちの成長に直接関わる、非常に重要な仕事と言えるでしょう。この記事が、特別支援学校教諭という職業の魅力と責任について理解を深め、将来のキャリアを考える上で役立つことを願っています。