大学教授への道:研究と教育の融合

転職の質問

『大学教授』になるには、どうすればいいのでしょうか?

転職研究家

大学教授になるには、ほとんどの場合、博士号を取得している必要があります。そして、自分の専門分野で優れた研究成果を積み重ね、論文を発表していくことが重要です。

転職の質問

博士号を取って、論文を書けば誰でもなれるのですか?

転職研究家

いいえ、それだけでは不十分です。大学での教育経験や、学会活動への貢献、さらには大学が必要とする専門分野の求人など、様々な要素が関わってきます。 博士号取得後、研究員や助教などとして経験を積み、実績を上げていくことが大切です。

大学教授

- 大学教授の主な仕事内容

- 大学教授の仕事は、大学・短期大学で、それぞれの専門分野について学生に教え、かつ基礎研究や先端研究を行うことです。 区分けすると、大学、短期大学、高等専門学校の教員は、職制として学長、教授、助教授、講師、助手に分類されます。 教授、助教授、講師の担当する授業には、講義、演習、実験、実習、実技があり、その他に学生の卒業論文、卒業制作の指導に当たります。 その他、学内では教授会、入試委員会、カリキュラム委員会、就職委員会などの仕事に携わります。学外では学識経験者として講演を行ったり、国や都道府県の各種の審議会で委員を務めたりすることもあります。

- 大学教授になるには

- 教員の資格は、大学、短期大学、高等専門学校のおのおのの設置基準に定められています。教育研究上の能力があると認められた人で、博士の学位を有し研究上の業績を有する人、研究上の業績がそれに準ずると認められる人、芸術・体育などについては特殊の技能に秀で教育の経験のある人、専攻分野について特に優れた知識および経験を有する人、のいずれかに該当する人です。教員採用方法は、それぞれの大学・学部・学科により異なります。

大学教授の仕事内容

大学教授の職務は、教育、研究、大学運営という三つの大きな柱から成り立っています。これらは互いに深く結びつき、影響し合いながら、より高度な学問の探求と人材育成に貢献しています。

まず、教育活動においては、学生たちに専門知識や考え方を伝えることが中心となります。具体的には、講義やゼミナールの実施、学生の論文指導、定期試験やレポートによる成績評価などが主な仕事です。学生の個性や能力を理解し、それぞれの成長を促すための丁寧な指導が求められます。質疑応答や個別指導を通して、学生の疑問や悩みに寄り添い、学ぶ喜びや探求心を育むことも大切な役割です。

次に、研究活動は、未知の領域を探求し、新たな知見を生み出すという学問の根幹を担う重要な仕事です。教授は自らの専門分野において、文献調査や実験、分析などを通して研究を進め、その成果を論文や学会発表という形で公表します。これは学術の発展に貢献するだけでなく、教育活動にも還元され、学生たちに最新の知識や研究の最前線を伝える貴重な機会となります。

そして、大学運営においては、教授陣も重要な役割を担っています。委員会活動への参加や入学試験業務、学科の運営、大学全体の将来計画策定など、多岐にわたる業務に携わります。大学という組織を円滑に運営し、より良い教育研究環境を整備するために、教授陣の経験や知識が活かされています。

このように、大学教授は教育、研究、大学運営という三つの役割をバランスよくこなし、未来を担う人材の育成と学問の発展に貢献するという大きな使命を担っています。常に学び続け、探求心を持ち続ける姿勢が求められる、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 大学教授の職務 | 内容 |

|---|---|

| 教育 | 講義やゼミナールの実施、学生の論文指導、定期試験やレポートによる成績評価など。学生の個性や能力を理解し、それぞれの成長を促すための丁寧な指導が求められる。 |

| 研究 | 未知の領域を探求し、新たな知見を生み出す。文献調査や実験、分析などを通して研究を進め、その成果を論文や学会発表という形で公表する。 |

| 大学運営 | 委員会活動への参加や入学試験業務、学科の運営、大学全体の将来計画策定など。大学という組織を円滑に運営し、より良い教育研究環境を整備する。 |

大学教授になるための道のり

大学教授を目指すには、まず博士号の取得が欠かせません。これは、教授職の応募資格としてほぼ必須条件となっています。博士課程に進学し、専門分野における深い知識と高度な研究能力を身につける必要があります。

博士号を取得した後は、大学や研究機関で研究員や助教としての職務経験を積むことが重要です。この期間は、自分の研究テーマを深掘りし、論文発表や学会発表を通じて研究成果を公表する場となります。また、指導教官や先輩研究者から指導を受けながら、研究者としてのスキルを磨く貴重な期間でもあります。

研究活動においては、質の高い論文の発表が特に重要視されます。国際的に認められた学術誌への掲載や、学会発表での高い評価は、研究者としての能力を示す重要な指標となります。また、国や財団などから競争的資金を獲得することも、研究活動の継続と発展に不可欠です。

教育活動も、大学教授の重要な職務の一つです。学生に対して質の高い授業を提供することはもちろん、学生の指導や相談にも応じる必要があります。学生からの授業評価や、教育方法の改善への取り組みなども、教授としての評価に影響を与えます。

大学運営にも積極的に参加することが求められます。委員会活動や入試業務など、大学運営に貢献することで、大学への所属意識を高め、組織の一員としての責任を果たすことが重要です。

近年は、企業での経験を持つ人材が大学教授に就任する事例も増えています。企業で培った実践的な知識や経験は、大学教育に新たな視点をもたらすことが期待されています。そのため、特定の分野における専門性に加えて、幅広い知識と経験を身につけることが、これからの大学教授には求められています。変化の激しい社会に対応できる、柔軟な思考力と対応力も重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 博士号取得 | 教授職の応募資格としてほぼ必須。専門分野における深い知識と高度な研究能力が必要。 |

| 研究職経験 | 大学や研究機関で研究員や助教として職務経験を積む。研究テーマを深掘りし、論文発表や学会発表を通じて研究成果を公表する。 |

| 研究活動 | 質の高い論文の発表が重要。国際的に認められた学術誌への掲載や、学会発表での高い評価、競争的資金の獲得が重要。 |

| 教育活動 | 質の高い授業の提供、学生の指導や相談。授業評価や教育方法の改善への取り組みも重要。 |

| 大学運営への参加 | 委員会活動や入試業務など、大学運営に貢献。 |

| 企業経験 | 実践的な知識や経験は大学教育に新たな視点をもたらす。幅広い知識と経験が求められる。 |

| その他 | 変化の激しい社会に対応できる、柔軟な思考力と対応力も重要。 |

必要な能力とスキル

大学教授として成功するには、深い専門知識と研究能力は当然のこと、人との関わりにおいても優れた能力が求められます。講義では、学生一人ひとりの理解度に合わせて、丁寧に分かりやすく教える指導力が重要です。複雑な内容を噛み砕いて説明したり、学生の疑問に的確に答えたりする能力が求められます。

研究成果を学会や論文で発表する際には、専門家だけでなく、一般の人にも分かりやすく説明するプレゼンテーション能力が重要になります。研究内容の魅力を伝え、多くの人に理解してもらうことで、研究の意義や価値を広く社会に示すことができます。

大学は様々な立場の人々が集まる場です。学生や他の教授はもちろん、事務職員や地域社会の人々など、多様な関係者と良好な関係を築くコミュニケーション能力も大切です。円滑な人間関係は、大学という組織の中で研究や教育活動をスムーズに進める上で欠かせません。

研究活動においては、すぐに結果が出なくても、諦めずに粘り強く探求を続ける精神力が必要です。失敗を恐れず、試行錯誤を繰り返しながら、真理を追究する姿勢が大切です。また、研究テーマを設定し、仮説を立て、検証していくためには論理的な思考力も欠かせません。物事を多角的に分析し、筋道を立てて考える能力は、研究活動の基盤となります。さらに、既存の枠にとらわれず、新たな発想を生み出す創造力も重要です。独創的なアイデアは、新たな発見や研究の進展につながります。

大学運営に携わる際には、異なる意見を持つ人々の間で調整を行い、合意形成を導く調整能力が求められます。また、大学全体の目標達成に向けて、関係者をまとめていくリーダーシップも重要です。これらの能力は、一朝一夕で身につくものではなく、日々の努力と経験を通して少しずつ磨かれていきます。絶えず学び続け、経験を積み重ねることで、優れた大学教授へと成長していくことができるでしょう。

| 求められる能力 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 指導力 | 学生一人ひとりの理解度に合わせて、丁寧に分かりやすく教える能力。複雑な内容を噛み砕いて説明したり、学生の疑問に的確に答えたりする能力。 |

| プレゼンテーション能力 | 専門家だけでなく、一般の人にも分かりやすく研究成果を説明する能力。研究内容の魅力を伝え、多くの人に理解してもらう能力。 |

| コミュニケーション能力 | 学生、他の教授、事務職員、地域社会の人々など、多様な関係者と良好な関係を築く能力。 |

| 精神力 | すぐに結果が出なくても、諦めずに粘り強く探求を続ける力。失敗を恐れず、試行錯誤を繰り返す力。 |

| 論理的思考力 | 研究テーマを設定し、仮説を立て、検証していくための能力。物事を多角的に分析し、筋道を立てて考える能力。 |

| 創造力 | 既存の枠にとらわれず、新たな発想を生み出す力。独創的なアイデアを生み出す力。 |

| 調整能力 | 異なる意見を持つ人々の間で調整を行い、合意形成を導く能力。 |

| リーダーシップ | 大学全体の目標達成に向けて、関係者をまとめていく能力。 |

転職という選択肢

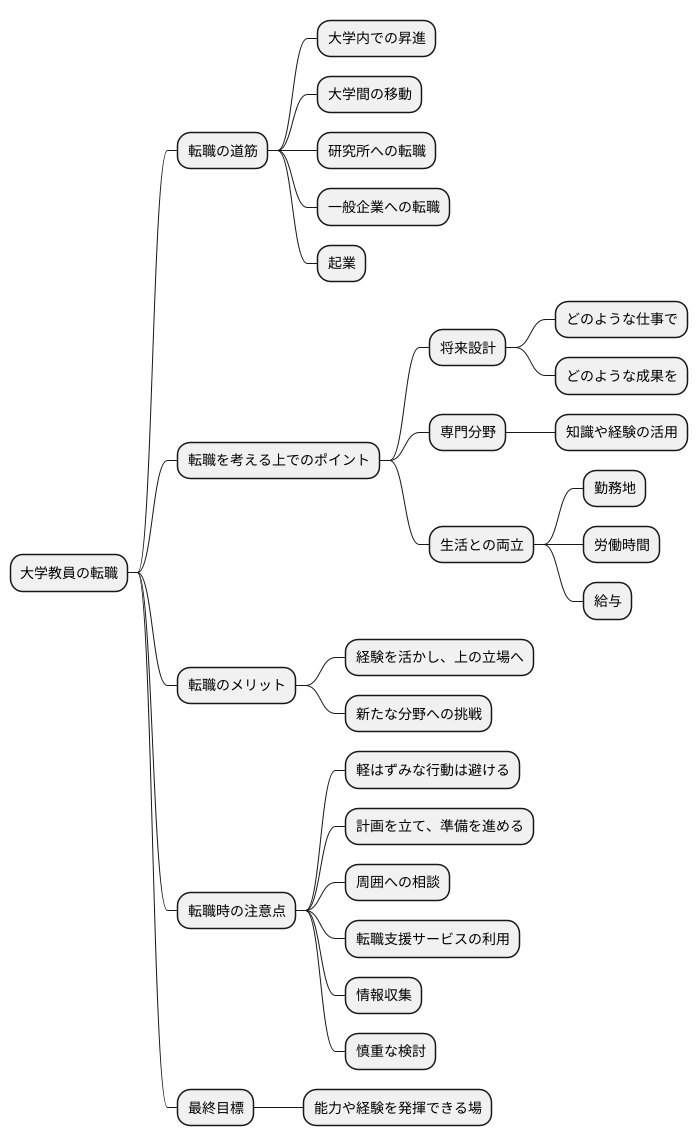

大学教員の仕事の道筋は、必ずしも一つとは限りません。同じ大学で昇進していく以外にも、異なる大学へ移ったり、研究所や一般企業に転職する道も開かれています。近年は、大学と企業のつながりが一層強まっており、共同で研究を進めたり、企業の技術指導を行うなど、大学の外で活躍の場を広げている教員も少なくありません。中には、自分の研究成果を世の中に役立てるために、新しく会社を興す人も増えてきています。

大学教員が転職を考える際には、いくつかの大切なポイントがあります。まず、自分自身の将来設計を明確にすることが重要です。どのような仕事で、どのような成果を上げたいのか、じっくりと考えなければなりません。次に、自分の専門分野を活かせるかどうかを検討する必要があります。転職先で自分の知識や経験がどれほど役立つのか、見極めが重要です。さらに、自分自身の生活との両立も忘れてはなりません。勤務地や労働時間、給与などを考慮し、無理なく続けられる仕事を選ぶことが大切です。

転職は、これまでの経験を活かしながら、さらに上の立場を目指す良い機会となります。同時に、新しい環境で新たな分野に挑戦する機会にもなります。しかし、転職は人生における大きな転換期です。ですから、軽はずみな行動は避け、しっかりと計画を立て、準備を進める必要があります。周りの人に相談したり、転職支援サービスを利用するのも良いでしょう。情報収集を怠らず、慎重に検討することで、より充実した仕事人生を送ることができるでしょう。しっかりと準備を整え、自分の能力や経験を存分に発揮できる場を見つけ、新たな一歩を踏み出しましょう。

将来の展望

大学を取り巻く状況は、まるで激流の川下りのようです。少子化という大きな岩にぶつかり、大学改革という急流に揉まれ、大学は常に変化の波にさらされています。大学教授の役割も、この流れの中で大きく変化し、多様化しています。かつては、専門知識を学生に教えることが中心でしたが、今はそれだけでは不十分です。

まず、学生数が減っている現状では、各大学が生き残りをかけて競争を繰り広げています。そのため、大学教授には、教育の質を高め、学生の満足度を高める努力が求められています。魅力的な授業を展開し、学生一人ひとりの個性を伸ばす指導を行うことで、優秀な学生を惹きつけ、大学全体の評価を高める必要があります。さらに、世界中の大学との競争も激しくなっています。そのため、国際的な共同研究を進めたり、海外の大学と交流したりするなど、国際的な視野を持つことも重要です。

また、社会との繋がりも重要です。大学で得られた知識や技術を社会に還元し、地域社会の発展に貢献する活動も期待されています。例えば、地域住民向けのセミナーを開催したり、地元企業との共同研究に取り組んだりすることで、大学の存在価値を高めることができます。

インターネットを使った授業や、人工知能技術の発展も、大学教育を大きく変えています。これらの新しい技術を積極的に活用し、教育効果を高める工夫も必要です。そのため、大学教授は常に新しいことを学び続け、変化に対応できる力を身につける必要があります。高度な専門知識と教育能力はもちろんのこと、変化への対応力や国際的な視野、そして社会貢献への意識など、様々な能力が求められる時代となっています。未来の大学教授は、まさに、知性と情熱を兼ね備えた、社会の灯台となる存在と言えるでしょう。

| 変化の要因 | 大学教授への期待 |

|---|---|

| 少子化による大学間の競争激化 |

|

| 国際化 |

|

| 社会との繋がり |

|

| 技術革新(インターネット、AI) |

|

大学教授のやりがい

大学教授という職業は、決して楽な道のりではありません。多くの責任とプレッシャー、そして寝る間も惜しんで取り組む研究活動など、困難な局面も多いでしょう。しかし、それ以上に得られるやりがいは、他の職業では味わえない特別なものです。学生たちの成長を間近で見守り、導くことは、大学教授の大きな喜びの一つです。まるで我が子を見守るように、学生一人ひとりの個性や才能を見極め、彼らの学びを支えていく中で、確かな成長を目の当たりにすることができます。卒業後、社会で活躍する教え子たちの姿を見る時、教育者としてこれ以上の喜びはありません。

また、自らの研究活動を通じて、新たな知見を発見し、社会貢献できる可能性を持つことも、大学教授ならではのやりがいです。長年積み重ねた研究が実を結び、学会で発表したり、論文として世に送り出したりする瞬間は、研究者として至上の喜びと言えるでしょう。さらに、その研究成果が社会に還元され、人々の生活を豊かにしたり、社会問題の解決に繋がったりする可能性を秘めていることは、大きなモチベーションとなります。

大学教授という職業は、常に学び続けられる環境でもあります。世界中の研究者と交流し、最新の研究成果に触れることで、知的な刺激を受け、自らの研究を深化させることができます。国際学会や共同研究などを通じて、多様な文化や価値観に触れ、視野を広げることも可能です。

教育、研究、大学運営、これら三つの柱を担う大学教授だからこそ味わえるやりがいは、他には代えがたいものです。知的好奇心を満たし、社会貢献に繋がる可能性を持ち、そして未来を担う人材育成に携わる。大学教授という職業は、まさに知の探求者としての道を歩み続けられる、魅力あふれる職業と言えるでしょう。

| やりがい | 詳細 |

|---|---|

| 学生の成長 | 学生の成長を間近で見守り、導く。卒業後、社会で活躍する教え子たちの姿を見る。 |

| 研究活動 | 新たな知見を発見し、社会貢献できる可能性を持つ。長年積み重ねた研究が実を結び、学会で発表したり、論文として世に送り出したりする。研究成果が社会に還元され、人々の生活を豊かにしたり、社会問題の解決に繋がる。 |

| 学び続ける環境 | 世界中の研究者と交流し、最新の研究成果に触れることで、知的な刺激を受け、自らの研究を深化させる。国際学会や共同研究などを通じて、多様な文化や価値観に触れ、視野を広げる。 |

| 大学運営への貢献 | 教育、研究、大学運営、これら三つの柱を担う。 |