本を彩る、ブックデザイナーの道

転職の質問

『ブックデザイナー』になるには、どうすればいいのでしょうか?

転職研究家

まず、美術系の大学や専門学校でデザインやイラストレーション、タイポグラフィなどを学ぶことが一般的ですね。もちろん、独学で技術を磨く人もいます。

転職の質問

学校以外で何かできることはありますか?

転職研究家

出版社やデザイン事務所などでインターンシップやアルバイトを経験して、実践的な技術を身につけるのも良いでしょう。また、自分の作品をポートフォリオとしてまとめ、出版社などに売り込むことも重要です。

ブックデザイナー/装丁家

- ブックデザイナー(装丁家)の主な仕事内容

- ブックデザイナーとは、本の作者の製作意図に沿いながら、自身の視覚的表現及び感覚などの技術を動員して、本の表紙やカバーの装丁を行う仕事です。 思わず手にとりたくなるようなデザインをすることで、本の売れ行きに影響を与えることもままあります。その製作意図によって様々に変化します。カバーなど本を保護するパッケージとしての要素と同時に、書店の中で本を引き立たせるための視覚的表現能力の両方が必要になる。 まず、作者や編集者と打ち合わせを行い、本の内容や編集者の意向、購入のターゲットとなる読者層などを把握します。さらに、先行している本文の原稿を読み、制作する本の理解を深めます。絵画やイラスト、写真などの素材を集め、内容のイメージを壊さずに、よりイメージをふくらませたり深めたりする作品を提案します。 デザイン案を複数制作し、出版社などの編集者と検討を行います。ブックデザイナーの素案がそのまま通ることもあるが、最終デザイン決定までは、幾多の時間を要することが多いです。 デザインは、パソコンを使用して作成することが近年、多くなってきており、その場合には印刷所に入稿できるデザインのデータを作成する。 ブックデザイナーの役割は、本のカバーや表紙の装丁だけではなく、本の内容についてどのような用紙にどのような活字を用いて印刷を行うのか、本全体の設計に責任を持つ立場にあります。 本文の文字の大きさや字体、目次、扉などを手がけることも重要な仕事である。

- ブックデザイナー(装丁家)になるには

- 美術系大学やデザイン学科のある専門学校で技術などを学び、デザイン事務所や出版社に就職するのが一般的です。 装丁によって、本の売上が左右されると言っても過言ではなく、出版社で編集者をしていたりデザイン会社で編集デザインを経て、ブックデザイナーになるケースが多いようです。 本の制作に携わる職業のため、タイポグラフィー(フォント)と呼ばれる文字と紙(素材)についての知識を欠かすことができない。 アシスタントとして知識を身につけ、次第にブックデザイン全般を任されるようになる。 また、現在はコンピュータを使用したデザインが主流のため、この技術も習得する必要がある。

装丁家の仕事とは

書籍を手に取った時、最初に目にするのは表紙です。この表紙のデザインを手がけるのが装丁家です。装丁家とは、書籍の表紙、カバー、見返し、本文のレイアウト、文字組みなど、本全体の視覚的な表現を作り上げる仕事です。また、ブックデザイナーとも呼ばれます。

装丁家の仕事は、単に見た目を美しく整えるだけではありません。読者が書店で本を手に取る瞬間、目を引きつけ、購買意欲を高める重要な役割を担っています。魅力的なデザインは、まるで本の顔となり、読者に「この本を読んでみたい」と思わせる力を持っているのです。

装丁家は、本の内容を深く理解し、その魅力を最大限に引き出す装丁を心掛けます。そのため、編集者や著者と綿密に話し合い、本のテーマや雰囲気、対象となる読者などを共有します。例えば、ミステリー小説なら、重厚感のあるデザインや、謎めいた雰囲気を醸し出す配色を選ぶかもしれません。一方、子供向け絵本なら、明るく楽しい色使いで、親しみやすいイラストを表紙に配置するでしょう。このように、本の個性に合わせたデザインを考案することが大切です。

装丁のデザイン作業には、印刷や製本の知識も必要不可欠です。用紙の種類や印刷方法によって、仕上がりの色合いや質感が大きく変わるからです。装丁家は、デザインだけでなく、費用やスケジュール管理など、制作全体を把握しなければなりません。限られた予算内で、期日までに完成させるためには、入念な計画と調整が必要です。

装丁家は、読者と本を繋ぐ架け橋と言えるでしょう。その仕事は、読者の読書体験を豊かにし、ひいては出版文化全体の発展に貢献しています。

| 役割 | 仕事内容 | 目的 | 必要なスキル/知識 |

|---|---|---|---|

| 本の顔を作る | 表紙、カバー、見返し、本文レイアウト、文字組み等、本全体の視覚的表現 | 読者の目を引きつけ、購買意欲を高める | デザイン力、印刷・製本の知識、費用/スケジュール管理能力 |

| 本の魅力を最大限に引き出す | 編集者や著者と綿密に話し合い、本のテーマや雰囲気、対象読者などを共有し、デザインに反映 | 本の内容を的確に表現し、読者に「読んでみたい」と思わせる | コミュニケーション能力、本の内容理解力、表現力 |

| 読者と本を繋ぐ架け橋 | 制作全体を把握し、限られた予算内で期日までに完成させる | 読者の読書体験を豊かにし、出版文化全体の発展に貢献 | 計画力、調整力、全体把握力 |

装丁家になるには

本のかたちを整える装丁家になるには、必ずしも決まった資格は必要ありません。しかし、デザインの専門学校や大学で、図案や美術、文字組みなどを学ぶことが一般的です。学校では、様々な技法や表現方法を学ぶことができます。卒業後は、出版社のデザイン部門やデザイン事務所、印刷会社などに就職し、実務経験を積む人が多いです。これらの場所で、先輩装丁家から指導を受けたり、実際の書籍制作に携わることで、装丁の技術や知識を深めることができます。また、会社に所属せずに、自身で仕事を受注する人もいます。

近年は、パソコンなどの機器を用いたデザインが主流となっています。しかし、手描きや切り貼りといった昔ながらの技術も依然として重要です。これらの技術を身につけることで、より独創的で、温かみのあるデザインを生み出すことができます。また、デジタルとアナログの技術を組み合わせることで、表現の幅を広げることも可能です。装丁家には、デザインの知識や技術だけでなく、本その内容に対する深い理解も求められます。装丁は、本の内容を視覚的に表現し、読者に手に取ってもらえるようにするための重要な要素です。そのため、様々なジャンルの本を読み、内容を理解する努力が欠かせません。

さらに、著者や編集者と円滑に意思疎通を図ることも大切です。装丁家は、著者や編集者の意図を汲み取り、それをデザインに反映させる必要があります。また、自分の意見やアイデアを明確に伝え、より良い装丁を作り上げていくための話し合いを重ねることも重要です。日頃から読書を通じて感性を磨き、様々な表現方法を学ぶことで、装丁家としての道を歩むことができるでしょう。幅広い知識と技術、そしてコミュニケーション能力をバランス良く身につけることで、読者を引きつける魅力的な装丁を生み出すことができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格 | 必須ではない |

| 教育 | デザインの専門学校や大学で図案、美術、文字組みなどを学ぶ |

| 就職先 | 出版社のデザイン部門、デザイン事務所、印刷会社など |

| 働き方 | 会社員、フリーランス |

| 必要なスキル | デザインの知識と技術(デジタル、アナログ)、本の内容に対する深い理解、著者・編集者との円滑なコミュニケーション能力 |

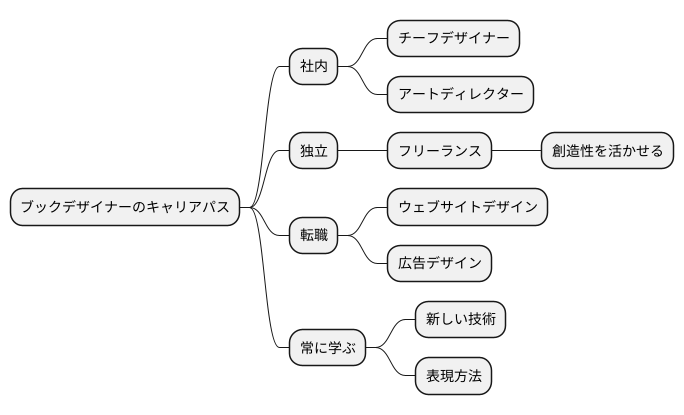

キャリアアップの道筋

書籍を彩る装丁家、ブックデザイナーの仕事は、読者に手に取ってもらうための重要な役割を担っています。魅力的な表紙を作り、本の内容を的確に伝えることで、読者の心を掴むのです。この仕事は、単に見た目を美しくするだけでなく、本の魅力を最大限に引き出す高度な技術と感性を必要とします。

ブックデザイナーとして経験を積むにつれ、様々なキャリアアップの道が見えてきます。一つの道は、社内でチーフデザイナーやアートディレクターなどの管理職を目指す道です。豊富な経験と実績を活かし、チームをまとめ、より大きなプロジェクトを率いる立場になります。また、デザインの方向性を決定づけるなど、会社全体に影響を与える重要な役割を担うこともあります。

もう一つの道は、独立してフリーランスのブックデザイナーとして活動する道です。出版社や著者から直接仕事を受注し、自分の裁量で仕事を進めることができます。自分の得意分野を活かした仕事を選んだり、自由な発想でデザインを生み出したりと、より創造性を活かせる働き方と言えるでしょう。実績と知名度が上がれば、それだけ多くの仕事を受注でき、収入も増える可能性があります。

さらに、ブックデザインで培ったスキルを応用して、他のデザイン分野へ進出する道もあります。例えば、ウェブサイトのデザインや広告デザインなど、活躍の場は多岐に渡ります。書籍の装丁で培った、情報を分かりやすく整理し、視覚的に伝えるスキルは、様々な分野で活かすことができるからです。

このように、ブックデザイナーのキャリアパスは多様です。どの道を選ぶにせよ、常に新しい技術や表現方法を学び続けることが重要です。デザインの流行は常に変化し、技術も進歩しています。学び続けることで、自分の市場価値を高め、より幅広いキャリアを実現できるでしょう。

仕事のやりがい

{自分の思い描いた装丁が、ついに現実の本となって書店に並ぶ}。それは、まるで夢が形になったような、ブックデザイナーとしてこれ以上ない喜びです。色鮮やかな表紙、手触りの良い紙、そして全体のデザイン。これら全てに自分の手がけた仕事が反映されているのを見る時、言いようのない達成感に包まれます。

そして、本を手に取った読者が、自分のデザインを通して物語の世界へと誘われる。その瞬間を想像するだけで、胸が熱くなります。読者は、表紙を見て手に取り、ページをめくり、物語に没頭する。デザイナーとして、その読書体験の一部を担っているという事実こそが、この仕事の大きなやりがいと言えるでしょう。まるで、読者と著者、そして編集者を繋ぐ橋渡し役を担っているような、そんな感覚です。

また、ブックデザイナーの仕事は、単に美しい表紙を作るだけではありません。著者や編集者と意見を交わし、共に一つの作品を作り上げていく、その過程もまた、大きなやりがいの一つです。それぞれの熱い思い、伝えたいメッセージ、読者に届けたい世界観。これらを共有し、議論を重ね、試行錯誤しながら、一つの本を形にしていく作業は、とても刺激的で、貴重な経験となります。時には意見がぶつかることもあるでしょう。しかし、様々な立場の人々と協力し、妥協点を探りながら、より良い作品を生み出せた時の喜びは、何物にも代えがたいものです。

さらに、自分のデザインが本の売り上げに貢献できたと実感できた時は、大きなモチベーションになります。魅力的な表紙は、読者の目を引き、手に取ってもらうための重要な要素です。自分のデザインによって、より多くの人に本を手に取ってもらい、物語の世界を楽しんでもらえる。そして、それが出版業界全体の発展に繋がる。そう思うと、この仕事の意義を強く感じ、更なる努力への原動力となります。

| やりがい | 詳細 |

|---|---|

| 自分のデザインが形になる | 書店に並んだ本をみて、達成感を感じる。 |

| 読者と著者・編集者をつなぐ | デザインを通して読者が物語の世界へ誘われる。 |

| 関係者と作品を作り上げる | 著者・編集者と協働して、刺激的で貴重な経験を得る。 |

| 本の売り上げに貢献 | 魅力的な表紙で、より多くの人に本を手に取ってもらい、出版業界の発展に繋がる。 |

必要な能力と心構え

書籍を彩る装丁をデザインする仕事、ブックデザイナーには、様々な能力と心構えが求められます。まず第一に欠かせないのは、優れたデザインの才能と、それを形にするための技術力です。美しく洗練されたデザインはもちろん、文字の配置や大きさ、紙質の選定など、読者の読みやすさ、手に取った時の心地よさまで配慮したデザインが求められます。また、イラストレーターや写真家と連携することも多く、印刷や製本の工程に関する知識も必要です。

加えて、書籍の内容に対する深い理解と愛情も大切です。扱う書籍のジャンルは様々で、小説、ノンフィクション、実用書、絵本など多岐に渡ります。それぞれの書籍の特徴を捉え、内容に合ったデザインで読者の興味を引く必要があります。そのため、日頃から読書を通して様々なジャンルの書籍に触れ、それぞれの魅力や世界観を理解する努力が重要です。

ブックデザイナーは、一人で黙々と作業をするわけではありません。著者や編集者、印刷会社など、様々な人と協力しながら仕事を進めます。そのため、円滑な意思疎通を図るコミュニケーション能力は必須です。著者や編集者の意図を正確に理解し、デザインに反映させるだけでなく、時には自分の意見を的確に伝え、より良い作品を作り上げるための話し合いをすることも必要です。また、納期を守る責任感、妥協せずに最後までやり抜く粘り強さも、ブックデザイナーには欠かせない要素です。

技術力に加えて、感性を磨き、常に新しい情報や技術を取り入れることも重要です。デザインの流行は常に変化しており、新しい印刷技術や加工技術も日々開発されています。常にアンテナを高く張り、新しい知識や技術を学ぶことで、より表現の幅を広げ、魅力的な作品を生み出すことができます。ブックデザイナーは、単なる技術者ではなく、本の世界観を読者に伝える表現者と言えるでしょう。絶えず探究心を持ち、感性を磨くことで、より多くの読者を魅了する作品を生み出せるはずです。

| 求められる能力・心構え | 詳細 |

|---|---|

| デザインの才能と技術力 | 美しいデザイン、文字の配置や大きさ、紙質の選定など、読者の読みやすさ、手に取った時の心地よさまで配慮したデザイン |

| 印刷・製本の知識 | イラストレーターや写真家との連携、印刷や製本の工程に関する知識 |

| 書籍への深い理解と愛情 | 様々なジャンルの書籍の特徴を捉え、内容に合ったデザイン |

| 読書を通した知識習得 | 日頃から読書を通して様々なジャンルの書籍に触れ、それぞれの魅力や世界観を理解 |

| コミュニケーション能力 | 著者や編集者、印刷会社などとの円滑な意思疎通、自分の意見を的確に伝える能力 |

| 責任感と粘り強さ | 納期を守る責任感、妥協せずに最後までやり抜く粘り強さ |

| 感性と情報収集力 | 常に新しい情報や技術を取り入れ、感性を磨き、表現の幅を広げる |