新聞記者のキャリアパス:未来を切り開く情報発信の道

転職の質問

『新聞記者』(新聞記者は、公正な立場で取材をし、その結果を記事にまとめます。新聞記者の取材のためには、官公庁が便宜をはかっていますし、みんなの関心を持つ事柄を、みんなになり代わって取材してくれるからです。新聞は公器ということで、報道、評論の自由を享受していますが、こうした言論の自由は、民主主義の国にとっては基本的な人権の一つとして尊重されています。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

新聞記者になる方法はいくつかあります。大学で新聞学科やジャーナリズム系の学科で学ぶ道、新聞社が実施する試験を受けて入社する道などがあります。新聞社によっては、特定の分野の専門知識を持つ人を中途採用で募集することもあります。

転職の質問

大学で学ぶ以外に、新聞記者になるために必要なことはありますか?

転職研究家

物事を色々な角度から見て、公平に判断する力、分かりやすく文章を書く力、そして人々とコミュニケーションをとる力などが大切です。また、常に社会の出来事に興味を持ち、探究心を持つことも重要です。

新聞記者

- 新聞記者の主な仕事内容

- 新聞記者は、公正な立場で取材をし、その結果を記事にまとめます。新聞記者の取材のためには、官公庁が便宜をはかっていますし、みんなの関心を持つ事柄を、みんなになり代わって取材してくれるからです。新聞は公器ということで、報道、評論の自由を享受していますが、こうした言論の自由は、民主主義の国にとっては基本的な人権の一つとして尊重されています。

- 新聞記者になるには

- 新聞記者になるには、特別な専門教育を受ける必要はありません。しかし、多領域にわたっての幅広い知識と、ニュースを報道、評論するに当たっての思考力、言語能力、文章力が要求され、さらにはコンピュータやワープロなどデータのデジタル化に向けての機器類への対応も要求されます。ほとんどの新聞社では、大学卒を条件として入社試験を行っています。採用時の年齢は上限25歳から30歳までのところがほとんどです。記者の生活はかなり不規則で、事件のときは徹夜が続くこともあります。原稿の締め切りに追われて、食事もとらずに記事をワープロやコンピュータで打つこともあるので、それに耐えられるだけの強い精神力と体力が求められます。また何事にも興味を示す好奇心が強いことも大切です。

記者の仕事内容

新聞記者は、社会の様々な出来事を取材し、記事にして読者に伝える仕事です。事件や事故といった突発的な出来事から、政治、経済、文化、スポーツといった私たちの暮らしに関わる様々な分野まで、幅広く扱います。読者に正確な情報を分かりやすく伝えることが記者の使命です。

具体的な仕事内容は、まず取材対象者へのインタビューです。様々な立場の人々に話を聞き、多角的な視点から情報を集めます。事件や事故の現場では、自身の目で見て、耳で聞いて、五感をフル活用して現状を把握します。関係者への取材はもちろん、資料の収集や分析も欠かせません。公的機関が発表する統計データや、過去の新聞記事、関連書籍などを調べ、裏付けを取ります。集めた情報を整理し、正確で分かりやすい文章にまとめ、記事を執筆します。記事の執筆だけでなく、読者の目を引くを付けたり、適切な写真や図表を選定するなど、紙面全体の構成にも携わります。読者にとって魅力的で分かりやすい紙面作りに貢献することも記者の重要な役割です。

近年はインターネットの普及に伴い、新聞社のウェブサイトやソーシャルメディアでの情報発信も重要性を増しています。速報性や情報の拡散力といったインターネットの特徴を活かし、迅速かつ正確な情報伝達に努めます。動画や音声、インタラクティブなコンテンツなど、多様な表現方法を駆使し、読者の関心を掴む魅力的なコンテンツ作成も求められています。

情報の真偽を見極める確かな目と、社会に貢献したいという強い使命感、そして常に学び続ける姿勢が、記者には不可欠です。社会の公器として、人々の知る権利に応え、社会の健全な発展に貢献するという強い思いを持ち続けなければなりません。

| 役割 | 業務内容 | 必要なスキル/姿勢 |

|---|---|---|

| 読者に正確な情報を分かりやすく伝える |

|

|

キャリアの始め方

将来の夢を実現するために、新聞記者という職業を選ぶ人がいます。どのようにその夢に近づけば良いのか、道筋を考えてみましょう。新聞記者になるための一般的な方法は、大学で新聞や報道に関する学科を学ぶことです。しかし、必ずしもこれらの学科に限られるわけではありません。文系や理系など、様々な分野で学んだ人が活躍しています。大切なのは、物事を深く探求する力や、分かりやすく伝える力です。

大学で学ぶだけでなく、新聞社や通信社が実施する体験学習に参加することも有効です。実際の仕事の現場を体験することで、新聞記者の仕事内容を深く理解することができます。また、学生新聞の発行や大学の広報活動などを通して、取材や文章を書く技術を磨くことも大切です。

新聞社に入るには、主に新卒採用が用いられますが、経験者を採用する場合もあります。選考方法は、筆記試験や面接、作文、短い論文、適性検査など様々です。近年は、インターネット上の媒体の重要性が高まっているため、ホームページの運営や交流サイトの活用に関する知識や経験も重視される傾向にあります。

新聞記者を目指す上で、日頃から社会問題に関心を持ち、様々な情報を集めておくことが重要です。新聞やニュースだけでなく、本や雑誌、インターネットなど、様々な媒体を通して情報を収集し、自分自身の考えを深めていく習慣を身につけましょう。また、文章を書く練習も欠かせません。日々の出来事や感じたことを文章にまとめることで、表現力や構成力を高めることができます。これらの努力を続けることで、新聞記者という夢に近づくことができるでしょう。

| 目標 | 手段 |

|---|---|

| 新聞記者になる | 大学で新聞や報道に関する学科を学ぶ 様々な分野で学ぶ 物事を深く探求する力や、分かりやすく伝える力を養う |

| 新聞記者の仕事内容を理解する | 新聞社や通信社が実施する体験学習に参加する |

| 取材や文章を書く技術を磨く | 学生新聞の発行や大学の広報活動に参加する |

| 新聞社に入る | 新卒採用 経験者採用 筆記試験や面接、作文、短い論文、適性検査を受ける ホームページの運営や交流サイトの活用に関する知識・経験を積む |

| 新聞記者を目指す上で重要なこと | 社会問題に関心を持ち、様々な情報を集める 様々な媒体を通して情報を収集し、自分自身の考えを深める 文章を書く練習をする 表現力や構成力を高める |

経験を積む

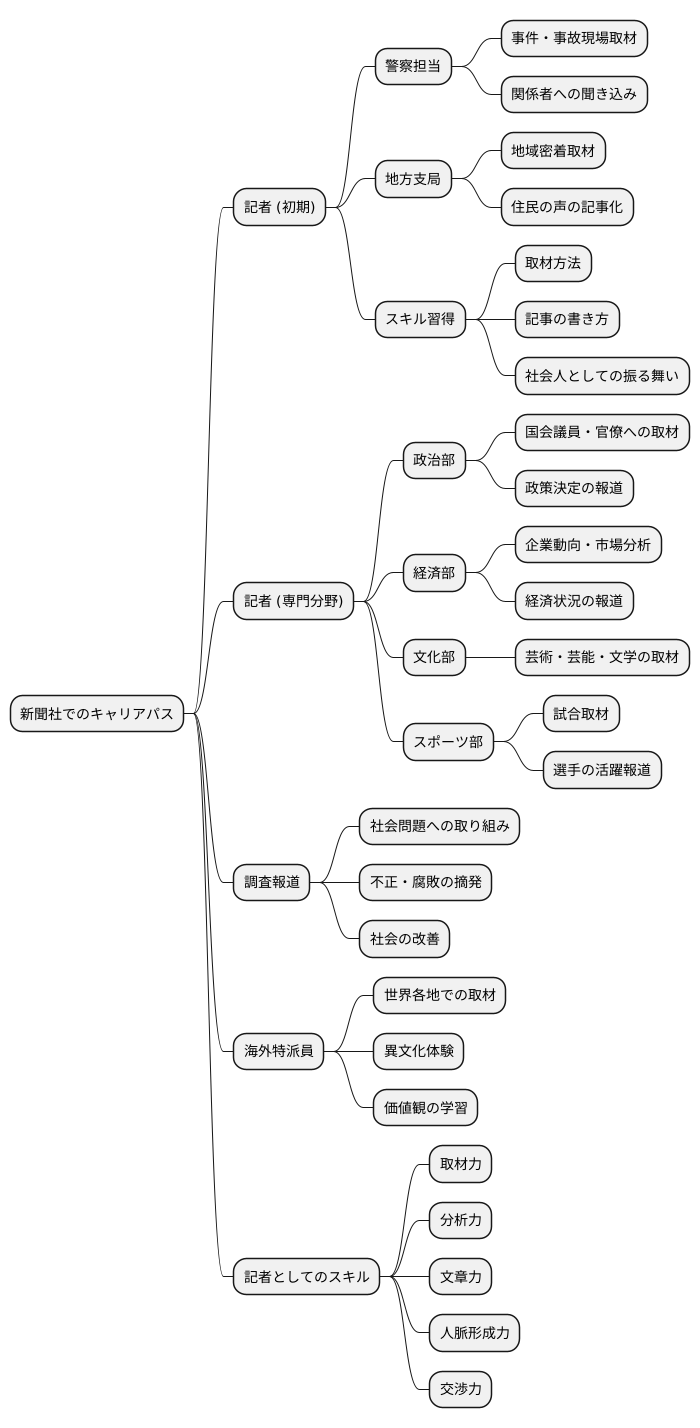

新聞社に入社すると、まず特定の分野を担当する記者として経験を積みます。警察担当であれば、事件や事故の現場に駆けつけ、関係者への聞き込みを行います。地方支局では、地域に密着した取材を通して、住民の声を記事にします。これらの取材活動を通して、社会の様々な側面に触れ、世の中の仕組みを学ぶことができます。

先輩記者は、取材方法や記事の書き方だけでなく、社会人としての振る舞い方についても指導してくれます。時には厳しく叱られることもありますが、それは記者として成長するために必要な経験です。先輩記者からの指導を受けながら、取材、執筆、編集のスキルを磨いていくことで、一人前の記者へと成長していきます。

数年後には、政治部や経済部、文化部、スポーツ部など、自分の興味や適性に応じた専門分野の記者として活躍の場を広げることができます。政治部では、国会議員や官僚への取材を通して、国の政策決定に迫ります。経済部では、企業の動向や市場の動きを分析し、経済の現状を伝えます。文化部では、芸術や芸能、文学など、様々な文化活動を取材します。スポーツ部では、様々な競技の試合を取材し、選手の活躍を伝えます。

事件や事故の取材を通して社会問題に切り込み、調査報道に取り組む記者もいます。これは、記者の使命として、不正や腐敗を暴き、社会の改善に貢献する重要な役割です。地道な調査活動を通して真実を明らかにし、読者に伝えることで、社会の公器としての役割を果たします。

また、海外特派員として世界各地で取材を行う道もあります。海外特派員は、世界の様々な出来事を現地から取材し、日本の読者に伝えます。異文化に触れ、様々な価値観を学ぶことで、人間としての幅を広げることができます。

記者として経験を積むことで、取材力や分析力、文章力だけでなく、人脈形成力や交渉力も身につきます。これらの力は、記者としてだけでなく、社会人として生きていく上で大きな武器となります。

専門性を高める

新聞記者という職業は、幅広い知識と経験を必要としますが、特定の分野に特化することで専門性を高め、独自のキャリアを築くことができます。たとえば、経済部に所属する記者は、日々の経済ニュースを取材する中で、経済学や金融に関する知識を深めていくことができます。企業の業績や市場動向、政府の経済政策など、多岐にわたる情報を分析し、経済の動きを予測する能力を磨くことで、経済分析の専門家としてのキャリアを築くことができます。市場の将来予測や企業戦略への助言など、活躍の場は大きく広がります。

政治部に所属する記者は、政治家や官僚への取材を通して、政治学や法律に関する知識を深めることができます。政治の仕組みや政策決定のプロセスを理解し、政治家の発言や行動の背景にある意図を読み解く力を養うことで、政治評論家や政策アドバイザーとしての道が開けます。テレビやラジオ番組に出演して政治情勢を解説したり、政策立案に携わったり、社会に貢献する道筋を描くことができます。

文化部やスポーツ部に所属する記者もまた、それぞれの分野で専門性を高めることができます。文化部は、美術、音楽、演劇、文学など、幅広い文化活動を取材し、それぞれの分野における歴史や理論、批評などを学ぶことで、評論家や解説者としての活躍が期待できます。スポーツ部は、特定の競技に精通し、選手や指導者への取材を通して専門知識を深めることで、解説者やジャーナリストとして活躍の場を広げることができます。

どの分野においても、長年の取材経験と深い専門知識を持つことで、記者の発言や記事は社会的な影響力を持ち、人々の考えや行動に影響を与えることができます。情報を伝えるだけでなく、社会を動かす力を持つことができるのです。専門性を高めることは、記者としてのキャリアを豊かにするだけでなく、社会貢献にも繋がる重要な要素と言えるでしょう。

| 分野 | 専門知識 | キャリアパス | 活躍の場 |

|---|---|---|---|

| 経済部 | 経済学、金融、市場動向、政府の経済政策 | 経済分析の専門家 | 市場の将来予測、企業戦略への助言 |

| 政治部 | 政治学、法律、政治の仕組み、政策決定プロセス | 政治評論家、政策アドバイザー | テレビ・ラジオ出演、政策立案 |

| 文化部 | 美術、音楽、演劇、文学、歴史、理論、批評 | 評論家、解説者 | – |

| スポーツ部 | 特定の競技に関する知識 | 解説者、ジャーナリスト | – |

キャリアチェンジ

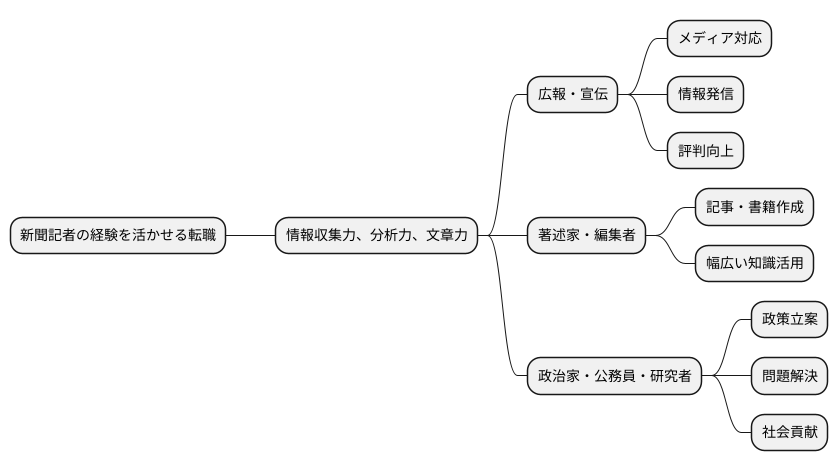

新聞記者として培ってきた経験は、様々な形で新たな道を開く力となります。これまで積み重ねてきた知識や技能は、異なる分野でもきっと役立つ貴重な財産となるでしょう。情報収集力や分析力、そして正確に物事を伝える文章力は、どんな仕事でも求められる重要な能力です。

例えば、企業の顔として活躍する広報や宣伝の仕事では、記者時代に培った情報発信の経験が大きな強みとなります。メディアとの良好な関係を築き、会社の情報を正確かつ効果的に伝えることで、企業の評判を高める役割を担うことができます。また、宣伝戦略を練り上げる際にも、市場動向や顧客ニーズを的確に捉える分析力は欠かせません。

文章作成の専門家である著述家や編集者への道も、新聞記者としての経験を活かせる選択肢の一つです。取材を通して得た知識や洞察力、そして研ぎ澄まされた文章力は、読者に響く質の高い記事や書籍を生み出す力となります。幅広い分野の知識を活かして、専門誌や書籍の編集に携わることも可能です。

さらに、社会に貢献したいという思いを強く持っている方は、政治家や公務員、研究者といった道を選ぶことも考えられます。社会の様々な問題に精通している新聞記者の視点は、政策立案や社会問題の解決に役立つでしょう。また、大学や研究機関で培った専門知識を活かして、研究者として社会問題の解決に貢献することも可能です。

このように、新聞記者としての経験は、様々な分野での活躍の土台となります。これまでの経験を活かし、新たな目標に挑戦することで、より充実したキャリアを築くことができるでしょう。

将来の展望

新聞業界は、大きな変革の時期を迎えています。インターネットや携帯電話の普及により、人々が情報を得る方法は大きく変わりました。新聞記者は、この変化の波に乗り遅れることなく、新しい情報発信の方法を考え、実行していく必要があります。

具体的には、電子媒体の活用が重要になります。紙媒体だけでなく、インターネットや携帯電話を通して、より多くの人々に情報を届ける工夫が求められます。動画や音声、双方向型のコンテンツなど、様々な表現方法を駆使し、読者の関心を高める努力も必要です。また、読者との直接的な交流も大切になります。意見交換や情報提供を通して、読者のニーズを把握し、より良い情報発信につなげる必要があります。

しかし、正確な情報を伝えるという新聞記者の使命は、変わりません。どんなに時代が変わっても、社会の公器として、正確で公平な報道を心掛ける必要があります。人々が信頼できる情報を提供することで、社会の健全な発展に貢献していくことができます。

新聞記者という職業は、今後も重要な役割を担い続けます。激動の時代だからこそ、確かな情報を伝え、社会を導く羅針盤としての役割が期待されています。社会の様々な出来事を取材し、真実を明らかにすることで、人々の理解を深め、より良い社会の構築に貢献していく必要があります。新聞記者は、社会の声を代弁し、未来を切り開く、重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 課題 | 対策 | 使命 | 役割 |

|---|---|---|---|

| インターネット、携帯電話の普及による情報入手方法の変化 | 電子媒体の活用(インターネット、携帯電話)、動画・音声・双方向型コンテンツ、読者との直接的な交流 | 正確な情報を伝える | 社会の羅針盤、社会の声を代弁し、未来を切り開く |