言語聴覚士の道:多様な活躍と未来

転職の質問

『言語聴覚士』になるには、どうすればいいのでしょうか?

転職研究家

言語聴覚士になるには、厚生労働大臣の指定する学校もしくは養成所を卒業し、国家試験に合格する必要があります。この国家試験は毎年1回行われています。

転職の質問

指定された学校や養成所というのは、具体的にどんなところですか?

転職研究家

大学や短期大学、専門学校などで、言語聴覚士の養成課程が設置されているところになります。これらの学校で、言葉や聞こえ、食べることや飲み込むことなどに関する専門的な知識や技術を学ぶことになります。

言語聴覚士

- 言語聴覚士の主な仕事内容

- 言語聴覚士は、事故や病気などにより言葉によるコミュニケーションが困難になっている方に対して聴力や音声機能、言語機能の検査を実施し、医師や歯科医師の指示のもと、機能を回復するための訓練(話す・聞く・食べる・飲み込むなど)やアドバイスなどを行うのが主な仕事です。リハビリは長期間に渡るケースが多く、地道に訓練していく粘り強さや包容力、鋭い洞察力が求められます。医学や歯科学、心理学にも精通したリハビリの専門家として、病院や高齢者介護施設、社会福祉施設、療育施設など、さまざまな分野で活躍しています。

- 言語聴覚士になるには

- 言語聴覚士養成する大学や短大、専門学校を卒業し、年1回実施される言語聴覚士国家試験に合格→免許登録するのが一般的です。医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学など、多岐にわたる専門性の高い知識が必要です。

仕事内容

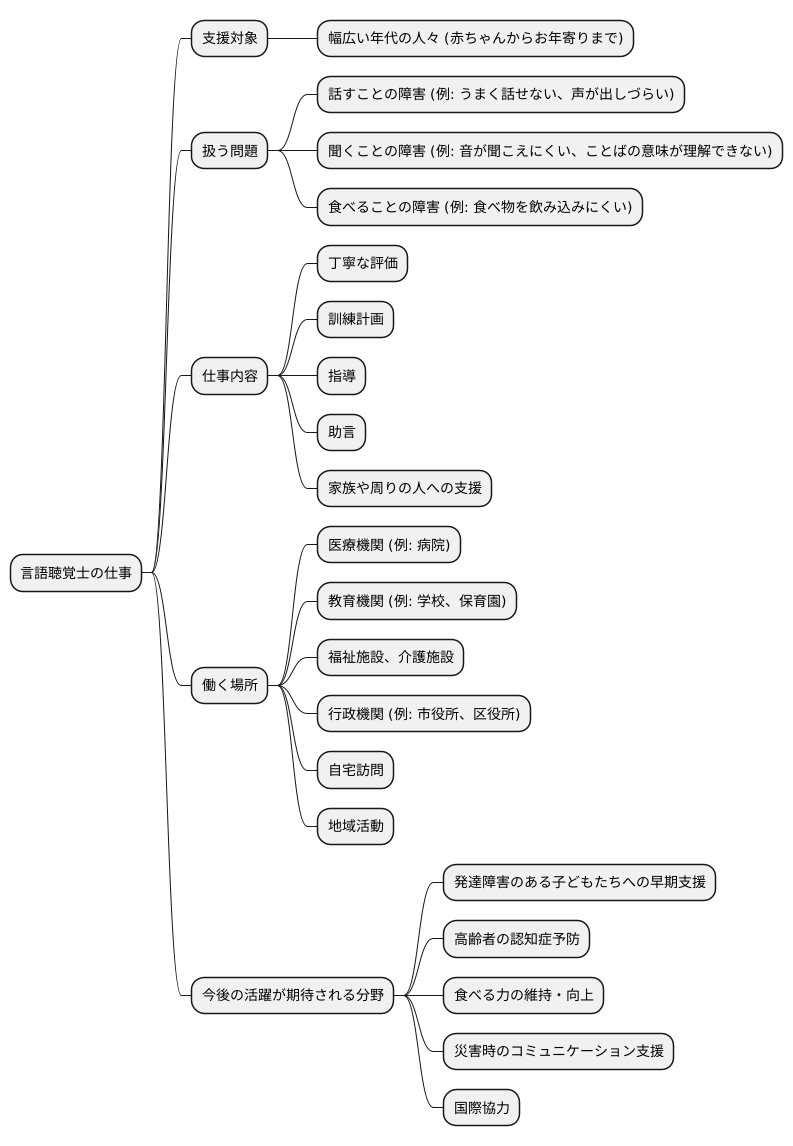

ことばを話す、音を聞く、ものを食べるといった、人として当たり前の営みに困難を抱える人々を支えるのが言語聴覚士の仕事です。生まれたばかりの赤ちゃんからお年寄りまで、幅広い年代の人々が支援の対象となります。扱う問題は、話すこと、聞くこと、食べることに関わる様々な障害です。例えば、うまく話せない、声が出しづらい、ことばの意味が理解できない、音が聞こえにくい、食べ物を飲み込みにくいといった、多様な困りごとに対応します。

具体的な仕事内容は、まず一人ひとりの状態を丁寧に評価することから始まります。それぞれの状態に合わせて、話す練習、聞く練習、食べる練習などの訓練計画を立て、実際に指導を行います。さらに、日常生活でどのように練習を取り入れるか、周囲の人はどう接すればよいかなど、助言も行います。そして、困りごとを抱える本人だけでなく、家族や周りの人への支援も大切な仕事です。

言語聴覚士が働く場所は様々です。病院などの医療機関はもちろん、学校や保育園などの教育機関、福祉施設や介護施設、市役所や区役所などの行政機関など、活躍の場は多岐にわたります。近年は、自宅を訪問しての支援や、地域活動への参加も増えています。

また、発達障害のある子どもたちへの早期からの支援や、お年寄りの認知症を予防するための活動、食べ物を飲み込む力の維持・向上といった分野でも、言語聴覚士の活躍が期待されています。さらに、災害が起こった際のコミュニケーション支援や、世界各国との協力活動など、活躍の場はますます広がりを見せています。

やりがい

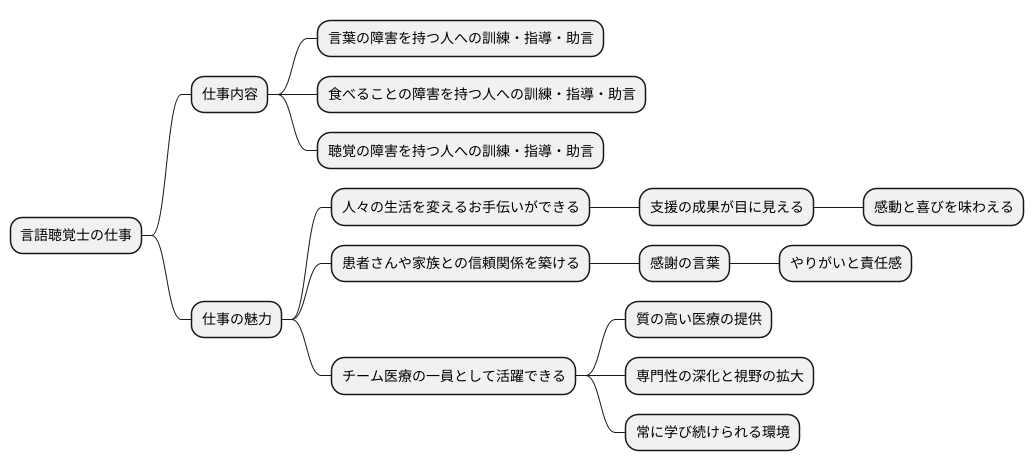

ことばを話すこと、食べること、人と話すこと。これらは私たちが日々当たり前にしていることです。しかし、病気や事故によってこれらのことができなくなってしまう人もいます。そんな人々の生活の質を高めるために、寄り添い、支えるのが言語聴覚士の仕事です。言語聴覚士は、ことばの障害、食べることの障害、聴覚の障害を持つ人々に対して、専門的な訓練や指導、助言を行います。例えば、うまく話せない子どもに発音の練習をしたり、食べ物を飲み込むのが難しい高齢者に安全な食事方法を指導したり、難聴を持つ人に聴覚補助器具の使い方を教えたりします。

この仕事の一番の魅力は、人々の生活を変えるお手伝いができることです。言葉を話せなかった子どもが初めて「ママ」と言えた瞬間、うまく飲み込めなかった人がおいしそうに食事を楽しんでいる姿を見た時、社会とのつながりを諦めていた人が笑顔で地域活動に参加している姿を見た時など、支援の成果が目に見える形で現れる場面に多く出会います。その度に、大きな感動と喜びを味わうことができ、この仕事をしていて本当に良かったと心から感じます。

また、患者さんとその家族との信頼関係を築くことも、この仕事の大切な要素です。患者さんの状況や目標を丁寧に理解し、共に目標達成に向けて二人三脚で歩んでいく中で、深い信頼関係が生まれます。そして、患者さんや家族から感謝の言葉をいただいた時、大きなやりがいと責任感を感じます。

さらに、言語聴覚士は、医師や看護師、作業療法士、理学療法士など、様々な専門家と協力して仕事を進めます。チーム医療の一員として他職種の専門家と連携することで、より質の高い医療を提供できるだけでなく、自分自身の専門性を深め、視野を広げることもできます。様々な専門家と意見交換をしたり、他の職種の知識や技術を学ぶことで、常に学び続けられる環境も、この仕事の魅力の一つです。

資格取得

「ことば」と「きこえ」に課題を抱える人々を支える専門家、言語聴覚士。その資格を得るには、国家試験に合格することが必須です。試験を受けるには、まず厚生労働大臣の認可を受けた大学や専門学校で、3年以上学ぶ必要があります。

これらの養成機関では、人のことばや声を扱う言語学や音声学、耳と聴こえのしくみを学ぶ聴覚学に加え、心理学、医学、そしてリハビリテーションに関する知識など、多岐にわたる分野を学びます。机上の学習だけでなく、実際に医療や福祉の現場で経験を積む臨床実習も、重要なカリキュラムの一つです。

3年間の学びを経て、晴れて卒業した後、国家試験に挑戦します。この試験に合格することで、ようやく言語聴覚士として働くことができるのです。近年、高齢化が進むとともに、ことばや聴こえの不自由を抱える人々への支援体制の強化が求められています。そのため、言語聴覚士の活躍の場は広がり、資格取得を目指す人も増加しています。

言語聴覚士の仕事は、病院や診療所、介護施設、リハビリテーションセンター、学校、行政機関など多岐にわたります。また、近年では、在宅医療のニーズの高まりから、訪問リハビリテーションの分野でも活躍の場を広げています。人々の生活の質の向上に貢献できる、やりがいのある仕事と言えるでしょう。資格取得には地道な努力が必要ですが、人々の暮らしを支えたいという強い思いを持つ人にとって、言語聴覚士は魅力的な職業と言えるでしょう。

キャリアアップ

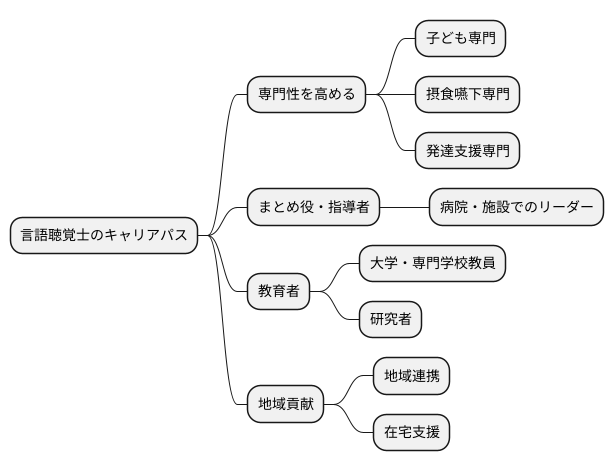

ことばや聞こえ、食べることに課題を抱える人を支援する言語聴覚士は、様々な経験を通して、自分らしい道を歩むことができます。病院や診療所、介護施設、学校、福祉施設など、活躍の場は多岐にわたり、経験を積むことで、より専門性の高い仕事に就くことができます。

例えば、話すこと、聞くこと、食べることなど、それぞれの得意分野を深めていくことができます。子どもに特化した専門家、食べることが難しい人の支援をする専門家、発達に課題のある人を支える専門家など、特定の分野に集中して技術を高めることができます。また、経験を活かして、働く人たちのまとめ役となることも可能です。病院や施設で、仲間をまとめ、指導する立場になることができます。

さらに、言語聴覚士を育てる教育者として、未来の仲間を育成する道もあります。大学や専門学校で、学生たちに知識や技術を教え、言語聴覚士の育成に貢献することができます。また、より深く学びたい人は、大学院に進んで研究に取り組むこともできます。新たな発見や知識を生み出し、言語聴覚士の仕事全体の発展に貢献することができます。

近年は、地域で暮らす人々を支える仕組みづくりが重要になってきており、言語聴覚士の活躍の場も広がっています。地域の人々をつなぐ役割を担ったり、自宅で生活する人々を支援する専門家として活躍するなど、地域社会に貢献する新たな道も生まれています。このように、言語聴覚士には多くの道があり、自分の得意分野や興味関心に合わせて、やりがいのある仕事を見つけることができます。

求められる能力

ことばや聞こえ、食べることに課題を抱える人々を支援する言語聴覚士には、専門的な知識や技術はもちろんのこと、様々な能力が求められます。まず第一に挙げられるのは、円滑な意思疎通を図る能力です。患者さんはもちろん、そのご家族、そして医師や看護師、介護士など、様々な立場の専門家と協力して支援を進めていく上で、良好な人間関係を築き、互いの考えを正しく伝え合うことは欠かせません。信頼関係を築くことで、患者さんの状況をより深く理解し、適切な支援につなげることができます。

次に、患者さんの状態を的確に捉える観察力と、情報を整理して原因や課題を明らかにする分析力も重要です。表情や動作、発声の様子など、些細な変化も見逃さずに注意深く観察し、必要な情報を集めます。そして、集めた情報を整理し、分析することで、患者さん一人ひとりに合った支援方法を見つけることができます。

さらに、長期にわたる支援を続けるための忍耐力と、患者さんの気持ちを理解し、寄り添う共感力も必要不可欠です。リハビリテーションは、すぐに効果が現れるとは限りません。患者さんと一緒に目標を設定し、辛抱強く、寄り添いながら支援を続けるためには、忍耐力と共感力が重要となります。患者さんの気持ちに寄り添い、共に歩む姿勢が、回復への道のりを支えます。

そして最後に、医療や福祉の分野は常に進歩しているため、新しい知識や技術を積極的に学び続ける姿勢も大切です。学会や研修会に参加したり、専門書を読んだりするなど、常に学び続けることで、より質の高い支援を提供することができます。向上心を持って、自己研鑽に励むことが、言語聴覚士としての成長につながります。

| 求められる能力 | 説明 |

|---|---|

| 円滑な意思疎通を図る能力 | 患者、家族、医師、看護師、介護士など、様々な立場の専門家と良好な人間関係を築き、互いの考えを正しく伝え合う。 |

| 患者さんの状態を的確に捉える観察力と、情報を整理して原因や課題を明らかにする分析力 | 表情や動作、発声の様子など、些細な変化も見逃さずに注意深く観察し、必要な情報を集め、整理、分析することで、患者さん一人ひとりに合った支援方法を見つける。 |

| 長期にわたる支援を続けるための忍耐力と、患者さんの気持ちを理解し、寄り添う共感力 | リハビリテーションは、すぐに効果が現れるとは限らないため、患者さんと一緒に目標を設定し、辛抱強く、寄り添いながら支援を続ける。 |

| 新しい知識や技術を積極的に学び続ける姿勢 | 医療や福祉の分野は常に進歩しているため、学会や研修会に参加したり、専門書を読んだりするなど、常に学び続けることで、より質の高い支援を提供する。 |

将来の展望

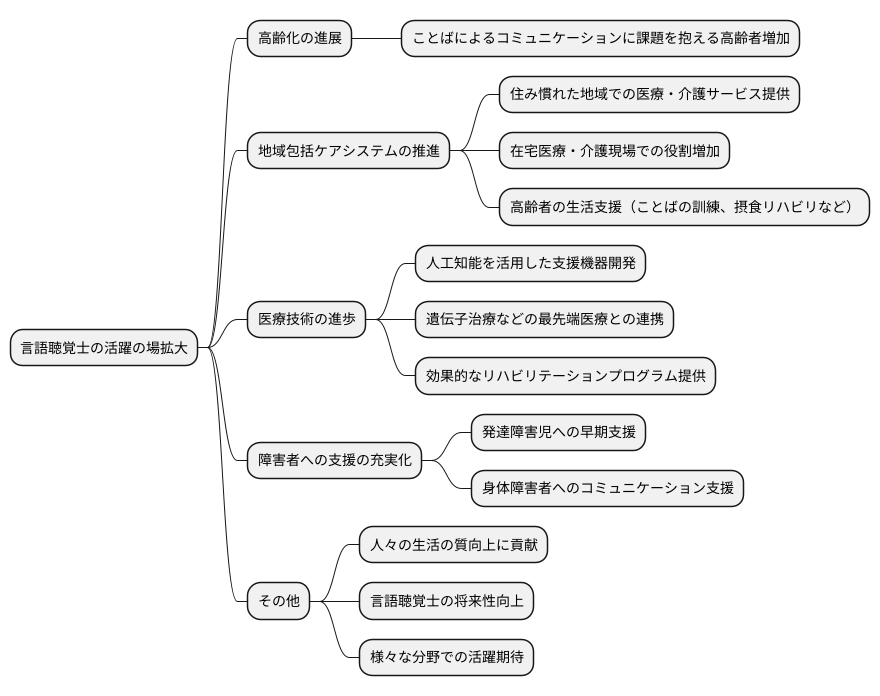

近年、社会全体の高齢化が急速に進んでおり、それに伴い、ことばによるコミュニケーションに課題を抱える高齢者も増加しています。このような状況下で、ことばや聴こえ、食べることに関する専門家である言語聴覚士の活躍の場はますます広がっています。

地域包括ケアシステムの推進も、言語聴覚士の需要を高める要因の一つです。この制度は、住み慣れた地域で必要な医療や介護サービスを受けられるようにすることを目指しており、言語聴覚士は在宅医療や介護の現場において中心的な役割を担うことが期待されています。高齢者が自宅で安心して生活を送れるよう、ことばの訓練や食べる機能のリハビリテーションを提供するなど、きめ細やかな支援が求められています。

医療技術の進歩も、言語聴覚士の仕事の幅を広げています。人工知能を活用した支援機器の開発や遺伝子治療などの最先端医療との連携など、新たな可能性も生まれています。これらの技術を活用することで、より効果的なリハビリテーションプログラムを提供できるようになり、患者さんの生活の質の向上に大きく貢献することが可能になります。

また、障害者への支援の充実化も言語聴覚士の活躍の場を広げる一要素です。発達障害のある子どもたちへの早期からの支援や、身体に障害のある方々へのコミュニケーション支援など、様々な分野で言語聴覚士の専門知識が求められています。

このように、言語聴覚士は人々の生活の質の向上に直接貢献できるやりがいのある仕事です。社会的なニーズの高まりとともに、言語聴覚士の将来性は非常に高く、今後も様々な分野での活躍が期待されています。