社会福祉士の仕事と将来:多様なキャリアパスを探る

転職の質問

『社会福祉士』(専門的な知識と技術をもって、身体や精神に問題のある人たちの幸せに関する相談に応じたり、助言・指導するのが主な仕事です。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

社会福祉士になるには、主に2つの道があります。1つは、厚生労働大臣が指定した大学や養成施設で必要な科目を学び、国家試験を受ける方法です。もう1つは、福祉系の仕事で一定の実務経験を積み、国家試験の受験資格を得る方法です。

転職の質問

大学以外で資格を得るには、実務経験が必要なのですね。どのくらいの経験が必要なのでしょうか?

転職研究家

実務経験の内容や期間は法律で定められています。例えば、相談援助業務など、福祉に関する仕事で一定期間以上、経験を積む必要があります。詳細は厚生労働省のホームページなどで確認できますよ。

社会福祉士

- 社会福祉士の主な仕事内容

- 専門的知識および技能をもって、身体や精神に障害をもつ人々の福祉に関する相談に応じたり、助言・指導するのが社会福祉士の主な業務です。

- 社会福祉士になるには

- 厚生労働大臣の指定を受けた(財)社会福祉振興・試験センターが実施する試験に合格し、登録することによって資格を得ることができます。受験資格は、4年制大学で社会福祉関係の指定科目を修めて卒業した者、2年制の短大、専修学校で指定科目を修めて卒業し、2年以上相談援助の業務に従事した者、短大、高専を卒業し、2年以上相談援助の業務に従事し、養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識、技能を習得した者などです。

社会福祉士の役割

社会福祉士は、困っている人々にとって心強い味方です。社会福祉の考え方に基づき、様々な問題を抱える人々のより良い暮らしを支える専門家です。生活していく上で困りごとは人それぞれです。例えば、経済的に苦しい状況にある、病気や障がいを抱えている、高齢のために日常生活に支障が出ている、虐待を受けているなど、実に様々です。社会福祉士は、それぞれの状況をしっかりと理解し、その人に合った適切な支援を提供します。

相談に乗るだけでなく、関係する様々な機関と連携を取ることも大切な仕事です。例えば、医療機関、行政機関、地域包括支援センターなど、関係機関と協力してネットワークを築き、必要な支援につなげていきます。社会福祉士は、相談に来た一人ひとりの声に耳を傾け、寄り添いながら、その人が自分らしく、自立した生活を送れるようにサポートしていきます。時には、制度やサービスの利用方法を教えたり、地域活動への参加を促したり、様々な方法でその人の持つ力を引き出し、社会とのつながりを築けるように支援します。

社会福祉士の仕事は、決して楽ではありません。大変なことも多い仕事ですが、人々の暮らしの質を向上させることに貢献できる、やりがいのある仕事です。困っている人を助けたい、社会の役に立ちたいという強い気持ちを持つ人にとって、社会福祉士は大きな喜びと充実感を感じられる職業と言えるでしょう。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 対象 | 困っている人々、様々な問題を抱える人々 (経済的困窮、病気・障害、高齢、虐待など) |

| 役割 | 困っている人の状況を理解し、適切な支援を提供

|

| やりがい | 人々の暮らしの質向上に貢献

|

求められる能力と資格

社会福祉士という仕事に就くためには、国家資格である社会福祉士の資格を取ることが必須です。この資格を得るには、国が定めた大学や養成学校で決められた科目を学び、卒業した後に国家試験を受けなければなりません。

試験対策として、社会福祉に関する制度や法律はもちろんのこと、相談や援助を行うための技術、人の心について学ぶ心理学、身体の仕組みを学ぶ医学など、幅広い知識を身につける必要があります。これらの知識は、試験に合格するためだけでなく、実際に現場で働く上でも大変重要になります。教科書で学ぶだけでなく、日々の生活の中で社会問題に関心を持ち、様々な出来事に対して自分なりに考えてみることも大切です。

また、人と接する仕事であるため、知識だけでなく高いコミュニケーション能力も必要とされます。相談に来た人の話をじっくりと丁寧に聞く傾聴力、相手の気持ちに寄り添い共感する力、問題の原因を見つけ解決策を探る問題解決能力などは、社会福祉士として働く上で欠かせない力です。資格取得後も、常に学び続ける姿勢を忘れず、研鑽を積み重ねていくことで、より質の高い支援を提供できるようになります。社会福祉士は、様々な困難を抱える人々を支える、やりがいのある仕事です。確かな知識と豊かな人間性を育み、社会貢献を目指しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 必須資格 | 社会福祉士(国家資格) |

| 資格取得方法 | 指定大学・養成校卒業 + 国家試験合格 |

| 必要な知識・スキル | 社会福祉制度、法律、相談援助技術、心理学、医学、コミュニケーション能力、傾聴力、共感力、問題解決能力など |

| 学習方法 | 教科書学習、社会問題への関心、出来事への考察、継続的な学習 |

| 仕事内容 | 人と接する仕事、困難を抱える人々への支援 |

活躍の場

社会福祉士の活躍の場は、近年、大きく広がりを見せています。従来の福祉の分野にとどまらず、様々な場所でその専門知識や技能を生かす機会が増えています。

これまで社会福祉士の主な仕事場といえば、福祉事務所や、お年寄りの方々がお住まいになる施設、障がいを持つ方々が利用する施設、病院、そして子どもたちの相談窓口である児童相談所などが挙げられました。これらの場所では、生活に困難を抱える人々を支え、その人らしい生活を送れるよう支援するという、社会福祉士本来の役割が求められています。相談業務や支援計画の作成、関係機関との連携など、多岐にわたる業務を担い、地域福祉の向上に貢献しています。

しかし、高齢化が進む現代社会において、社会福祉士の活躍の場は従来の福祉分野以外にも広がりつつあります。例えば、企業では従業員の健康管理やメンタルヘルス対策、仕事と生活の調和を支援する役割を担っています。また、学校では、子どもたちの成長をサポートし、いじめや不登校などの問題解決に尽力しています。さらに、地域包括支援センターでは、地域住民の暮らしを支える様々なサービスを提供し、地域福祉の推進役として重要な役割を担っています。

このように、社会福祉士の活躍の場は多様化しており、それぞれの場所で求められる専門性も高まっています。福祉の知識や技能に加えて、それぞれの分野に特化した専門知識や経験を身につけることで、キャリアアップの道も開けています。高齢化社会の進展や社会構造の変化に伴い、人々の生活を取り巻く課題は複雑化しています。今後、社会福祉士のニーズはますます高まり、活躍の場はさらに広がっていくことが期待されます。

| 活躍の場 | 主な役割 |

|---|---|

| 福祉事務所、高齢者施設、障がい者施設、病院、児童相談所 | 生活に困難を抱える人々を支え、その人らしい生活を送れるよう支援 相談業務、支援計画の作成、関係機関との連携など |

| 企業 | 従業員の健康管理、メンタルヘルス対策、仕事と生活の調和を支援 |

| 学校 | 子どもたちの成長サポート、いじめや不登校などの問題解決に尽力 |

| 地域包括支援センター | 地域住民の暮らしを支える様々なサービスを提供、地域福祉の推進役 |

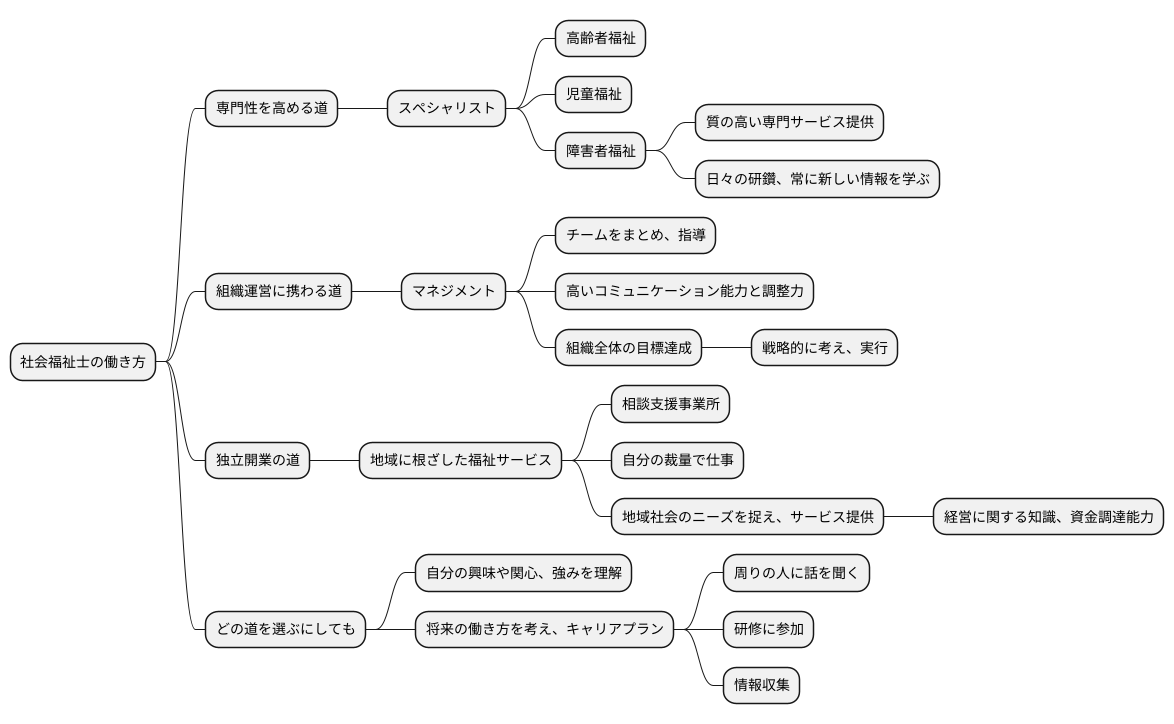

キャリアパス

社会福祉士の仕事は、人々の暮らしを支える上で大切な役割を担っており、様々な働き方ができます。資格を生かして進む道は実に多様で、自分の得意な分野や興味に合わせて、様々な経験を積み重ねながら、自分らしい道を歩むことができます。大きく分けて、専門性を高める道、組織運営に携わる道、そして独立開業の道の三つが考えられます。

まず、特定の分野で専門性を高める道は、スペシャリストと呼ばれる働き方です。例えば、高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉といった分野に特化し、深い知識と経験を積むことで、その分野の第一人者として活躍することができます。支援を必要とする人々に、より質の高い専門的なサービスを提供したいと考える人に向いています。日々の研鑽を怠らず、常に新しい情報を学ぶ姿勢が求められます。

次に、組織運営に携わる道は、マネジメントの仕事です。福祉施設や機関で、チームをまとめ、指導を行う立場になります。複数の職員をまとめ、円滑な組織運営を行うには、高いコミュニケーション能力と調整力が必要です。また、組織全体の目標達成に向けて、戦略的に物事を考え、実行していく力も重要になります。将来、組織の中核を担う人材として活躍したい人に向いている道です。

最後に、独立開業する道は、地域に根ざした福祉サービスを提供する働き方です。相談支援事業所を開設するなど、自分の裁量で仕事を進めることができます。地域社会のニーズを的確に捉え、きめ細やかなサービスを提供することで、地域福祉の発展に貢献できます。独立開業には、福祉に関する知識や経験だけでなく、経営に関する知識や資金調達能力なども必要となります。自分の力で事業を成功させたい、地域に貢献したいという強い思いを持つ人に向いています。どの道を選ぶにしても、大切なのは、自分の興味や関心、そして強みを理解することです。そして、将来どのような働き方をしたいのか、じっくりと考え、キャリアプランを立てていくことが重要です。周りの先輩や同僚の話を聞いたり、研修に参加したりするなど、積極的に情報収集を行い、自分に合った道を見つけていきましょう。

転職とキャリアアップ

社会福祉士の資格は、転職活動をする上で有利に働く資格です。福祉の仕事は需要が高く、社会福祉士の資格があれば、様々な施設や団体で働く道が開けます。つまり、転職先の選択肢が豊富なのです。一般企業で人事や総務の仕事を目指すことも可能です。

社会福祉士の資格を持つ人は、転職によってキャリアアップを目指すこともできます。例えば、経験を積んで役職に就いたり、給与の高い仕事に就くなど、様々な方法があります。高齢化が進む日本では、福祉の仕事はますます重要になってきています。そのため、社会福祉士の需要は今後も高まり続けると予想され、キャリアアップの機会も増えると考えられます。

専門性を高めることで、さらにキャリアアップの可能性を広げることができます。例えば、特定の分野に特化して経験を積むことで、その分野の専門家として活躍できます。また、他の資格を取得することも有効な手段です。精神保健福祉士や介護支援専門員などの資格を取得すれば、活躍できる仕事の幅が広がります。これらの資格は、社会福祉士の資格と組み合わせることで、より質の高い支援を提供できるようになるため、転職市場でも高く評価されます。

転職活動は、自分自身のキャリアを考える良い機会です。自分がどのような仕事がしたいのか、どのような分野で活躍したいのかをじっくり考え、自分の強みを活かせる職場を見つけることが大切です。社会福祉士の資格は、そのための強力な武器となるでしょう。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 転職先の選択肢が豊富 | 福祉の仕事は需要が高く、様々な施設や団体で働く道が開ける。一般企業の人事や総務の仕事も目指せる。 |

| キャリアアップが可能 | 経験を積んで役職に就いたり、給与の高い仕事に就くなど、様々な方法がある。高齢化社会において需要は高まり続け、キャリアアップの機会も増えると予想される。 |

| 専門性を高めてキャリアアップ | 特定の分野に特化して経験を積む、精神保健福祉士や介護支援専門員などの資格を取得するなど。 |

| 転職市場で高く評価される | 社会福祉士の資格と他の資格を組み合わせることで、より質の高い支援が提供できるため。 |

| 自分の強みを活かせる職場を見つけやすい | 転職活動は自分自身のキャリアを考える良い機会。社会福祉士の資格は強力な武器となる。 |

これからの社会福祉士

複雑化、高齢化、そして多様化が進む現代社会において、社会福祉士の担う役割は益々大きくなっています。人々の暮らしを支え、より良い社会を作るという強い思いを持ち、様々な問題に立ち向かうことが求められています。

地域でみんなが共に生きる社会を実現するためには、地域に住む人々の困りごとを的確に理解し、様々な職種の人々と協力しながら、質の高い福祉サービスを提供していくことが、これからの社会福祉士にとって重要な役割となります。例えば、高齢者の増加に伴い、介護が必要な人が増えています。社会福祉士は、介護サービスの利用調整だけでなく、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、様々な支援を行います。また、障害のある人、子育てに悩む家庭、経済的に困窮している人など、様々な立場の人々に対して、それぞれの状況に合わせた適切な支援を提供します。

近年は、ひとり親家庭や生活困窮者世帯の増加、外国人住民の増加など、社会福祉士が対応する必要のある課題は多様化しています。そのため、関係機関との連携を強化し、地域包括ケアシステムの構築に貢献していくことが重要です。

人工知能や情報通信技術を活用した新たな取り組みも求められています。例えば、人工知能を活用した相談支援システムや、遠隔地に住む人々へのオンライン相談なども、今後ますます重要になってくるでしょう。

社会の変化に合わせて、社会福祉士には常に学び続け、新しい知識や技術を身につけていくことが不可欠です。研修会や学会への参加、資格取得などを通して、専門性を高め、変化に対応していくことが求められます。社会福祉士は、人々の生活を支える重要な役割を担っており、その使命と責任はますます大きくなっています。これからの社会福祉士は、専門的な知識と技術を磨き、温かい心を持って、人々の幸せに貢献していくことが期待されています。

| 現代社会の状況 | 社会福祉士の役割 | 具体的な課題と対応 | 今後の展望 |

|---|---|---|---|

| 複雑化、高齢化、多様化 | 人々の暮らしを支え、より良い社会を作る | 高齢者の増加と介護ニーズへの対応、様々な立場の人々への適切な支援 | 地域包括ケアシステムの構築、AIやICTの活用 |

| 地域でみんなが共に生きる社会の実現 | 地域住民の困りごとを理解、様々な職種と協力し質の高い福祉サービスを提供 | ひとり親家庭、生活困窮者、外国人住民への支援 | オンライン相談等の新たな取り組み |

| – | – | 関係機関との連携強化 | 継続的な学習と専門性の向上 |