和裁士の道:伝統を受け継ぐ職人への歩み

転職の質問

和裁士になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

和裁士になるには、主に専門学校や和裁教室で技術を学ぶ方法があります。高校卒業後に専門学校へ進学する方法や、働きながら教室に通う方法などがありますね。

転職の質問

専門学校以外に、何か方法はありますか?

転職研究家

はい、和裁の技能検定試験に合格する方法もあります。独学や、実務経験を通して技術を磨き、試験に合格すれば和裁士として認められます。また、最近は通信教育などもありますね。

和裁士

- 和裁士の主な仕事内容

- 反物から長着や羽織、襦袢(じゅばん)、袴などを仕立てるのが、和裁士です。反物のイロハから、帯や羽織、打ち掛け、留め袖など、さまざまな縫製に対して、高度な技術と知識の習得が必要になります。一人前になれば、独立して仕事を請け負ったり、講師として教室を開くことも可能な職業です。

- 和裁士になるには

- 和裁を学べる専門学校やスクールで技術を身に付け、和裁メーカーや和服の仕立て店などに就職するのが一般的です。何よりも着物が好きで、和装に詳しいこと。手先が器用で、根気のある人に向く仕事です。和裁士になる為に必須の資格はありませんが、東京商工会議所主催の和裁検定と厚生労働省の和裁技能士で2級以上取得しておくことで、能力を示す目安となります。

和裁士の仕事内容

和裁士は、着物や浴衣、袴といった和服を一から仕立てる、いわば和服作りの専門家です。採寸から始まり、型紙の作成、布の裁断、縫製、そして最終的な仕上げまで、全ての工程を一人で責任を持って行います。針と糸を巧みに操り、一枚の反物から美しい和服を生み出す姿は、まさに職人技と言えるでしょう。

和服といっても、その種類は実に様々です。冠婚葬祭で着用する留袖や振袖、訪問着といった格式高い礼装から、普段着として楽しむ小紋や浴衣まで、多岐にわたります。仕立て方もそれぞれ異なり、和裁士には幅広い知識と技術が求められます。例えば、留袖の仕立てには高度な技術が必要とされ、熟練の和裁士でなければ完璧に仕上げることは難しいでしょう。また、着物の種類だけでなく、お客様の体型や好みに合わせて仕立てることも重要です。一人ひとり異なる体型にぴったりと合うように、そしてお客様の希望を形にするために、和裁士は丁寧な採寸を行い、細かな調整を繰り返しながら、一針一針心を込めて仕立てていきます。こうして世界に一つだけの、お客様にとって特別な着物が完成するのです。

近年は、和服を着る機会が減り、需要が変化しています。それに伴い、和裁士の仕事も多様化してきています。洋服のお直しや、着物地のバッグや小物などの製作など、新しい分野に挑戦する和裁士も増えています。しかし、どんな仕事であっても、和裁士は日本の伝統的な服飾文化を守り、後世に伝えていくという重要な役割を担っていることに変わりはありません。着物に込められた歴史や技術を次の世代に繋いでいく、それが和裁士の使命と言えるでしょう。

| 役割 | 仕事内容 | 必要とされるスキル/知識 | 現状と課題 |

|---|---|---|---|

| 和服作りの専門家 | 採寸、型紙作成、布の裁断、縫製、仕上げまで全ての工程を一貫して行う。 | 針と糸を操る職人技、幅広い和服の種類と仕立て方に関する知識、体型や好みに合わせた調整能力 | 和服需要の減少に伴い、仕事内容の多様化が進んでいる。 |

| 伝統文化の継承者 | 和服の歴史や技術を次世代に伝えていく。 | 和裁技術、和服文化に関する深い理解 | 和服離れによる需要減少への対応、後継者育成 |

和裁士になるには

和裁士は、日本の伝統衣装である着物を仕立てる職人です。仕立ての技術はもちろんのこと、着物に関する幅広い知識も必要とされる専門性の高い職業です。そんな和裁士になるには、いくつかの道があります。

一つは、専門学校で学ぶ方法です。専門学校では、着物の歴史や種類、生地の特性、採寸、裁断、縫製など、和裁に関する知識や技術を体系的に学ぶことができます。卒業後は、和裁店や呉服店などに就職し、実務経験を積むことで、一人前の和裁士を目指します。学校で基礎をしっかり学べるため、着実に技術を習得したい人に向いています。

また、和裁教室に通う方法もあります。和裁教室では、自分のペースで技術を習得することができます。仕事や家事などで忙しい人でも、自分の都合に合わせて通うことができます。教室によっては、資格取得を目指すコースも用意されていますので、目標を持って学ぶことができます。先生に直接指導してもらえるので、疑問点をすぐに解決できるのも利点です。

さらに、近年は通信教育で学ぶことも可能です。働きながら資格取得を目指す人にとっては、時間や場所を選ばずに学べる便利な選択肢と言えるでしょう。インターネットを利用した動画講座や、教材の送付など、様々な学習方法がありますので、自分に合ったスタイルを選ぶことができます。

その他、和裁の技術を持つ親族や知人から直接指導を受けるという方法もあります。古くから伝わる技術を間近で学ぶことができ、貴重な経験となるでしょう。

どの道を選ぶにしても、和裁士になるには地道な努力と技術の研鑽が不可欠です。針と糸を操り、美しい着物を仕立てる喜びを感じながら、技術を磨いていくことが大切です。着物への深い愛情と、ものづくりへの情熱を持ち続けることで、一人前の和裁士へと成長できるでしょう。

| 方法 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 専門学校 | 着物の歴史、種類、生地の特性、採寸、裁断、縫製など、和裁に関する知識や技術を体系的に学ぶ。卒業後は、和裁店や呉服店などに就職。 | 基礎をしっかり学べるため、着実に技術を習得できる。 | 費用と時間がかかる。 |

| 和裁教室 | 自分のペースで技術を習得できる。資格取得を目指すコースも用意されている場合もある。 | 自分の都合に合わせて通うことができる。先生に直接指導してもらえる。 | 専門学校に比べて体系的な学習は難しい場合もある。 |

| 通信教育 | インターネットを利用した動画講座や、教材の送付など、様々な学習方法がある。 | 時間や場所を選ばずに学べる。 | 自己管理が必要。 |

| 親族・知人からの指導 | 古くから伝わる技術を間近で学ぶことができる。 | 貴重な経験となる。 | 指導者の教え方に合うかどうか。 |

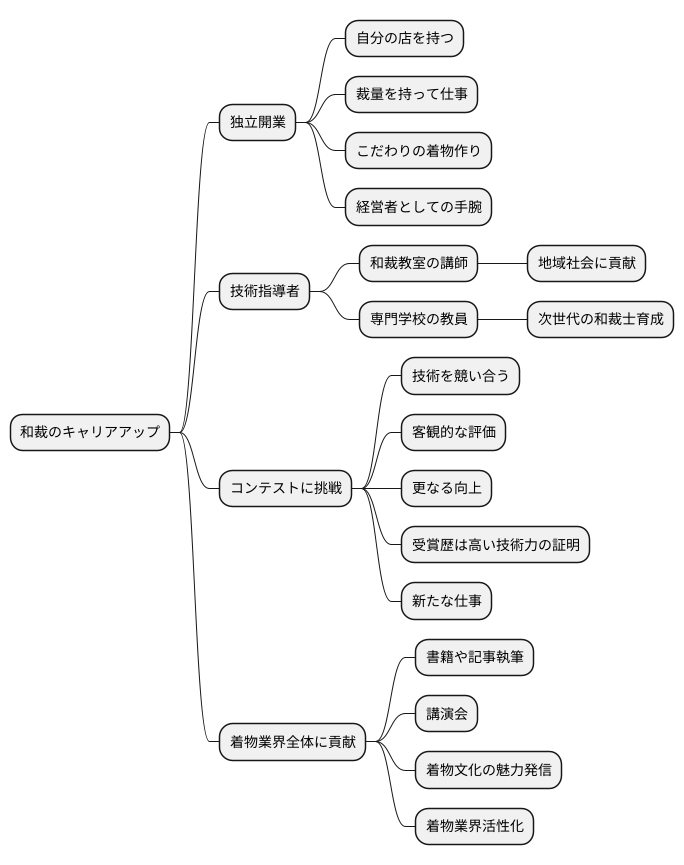

キャリアアップの道

和裁の道を究め、技術を磨くことで、様々な形で活躍の場を広げ、キャリアアップを実現できます。長年培ってきた知識や技術を生かし、どのような道を選ぶかはあなた次第です。

まず、和裁店などで経験を積むことは、基本的な技術と知識を習得するだけでなく、お客様との接し方や経営のノウハウを学ぶ貴重な機会となります。一人前と認められるほどの腕前を身に付けた後、独立開業という道が開けます。自分の店を持つことで、裁量を持って仕事に取り組むことができ、お客様の要望に合わせたこだわりの着物作りを実現できます。また、価格設定や経営戦略など、経営者としての手腕も試されます。

技術指導者として後進の育成に携わる道も魅力的です。長年培ってきた技術や知識を若い世代に伝えることで、伝統を守り、着物文化を未来へ繋いでいくことができます。和裁教室の講師として、地域社会に貢献したり、専門学校の教員として、次世代の和裁士を育成したり、教育の現場でやりがいを感じることができるでしょう。

さらに、コンテストに挑戦するという道もあります。他の和裁士と技術を競い合うことで、自身の技術を客観的に評価し、更なる向上へと繋げられます。コンテストでの受賞歴は、和裁士としての高い技術力の証明となり、お客様からの信頼獲得に繋がります。また、新たな仕事を得るチャンスも広がります。

着物業界全体の発展に貢献するという道もあります。例えば、着物に関する書籍や記事を執筆したり、講演会などで着物文化の魅力を伝える活動をすることで、着物業界の活性化に寄与することができます。着物文化の普及活動を通して、多くの人に日本の伝統美に触れてもらう喜びを味わうことができるでしょう。

必要な技能と資質

和裁士は、日本の伝統衣装である着物を仕立てる職人です。その仕事は、布地選びから採寸、裁断、縫製、仕上げまで、全ての工程に専門的な技術と知識が要求されます。針と糸を操り、美しい着物を作り上げるためには、高い集中力と繊細な手先の器用さが欠かせません。細かい作業を長時間続ける必要があるため、忍耐力と体力も必要です。

また、和裁士の仕事はお客様との信頼関係の上に成り立っています。お客様の体型や好みに合わせて着物を仕立てるためには、要望を丁寧に聞き取るコミュニケーション能力が重要になります。お客様の想いを理解し、着物に反映させることで、お客様に着物を通して喜びを提供することができます。

技術面だけでなく、着物に関する幅広い知識も和裁士には求められます。着物の種類や歴史、伝統的な技法、布地の特性など、着物に関する知識を深めることで、より質の高い着物を仕立てることができます。また、着物の流行やお客様のニーズを把握することも大切です。

技術や知識に加えて、着物文化への深い愛情と、伝統を守り続ける強い意志も和裁士にとって重要な要素です。和裁士は、単に着物を仕立てるだけでなく、日本の伝統文化を継承していく役割も担っています。着物文化への深い理解と敬意を持つことで、より良い仕事ができ、和裁士としてのやりがいを感じることができるでしょう。

和裁の技術は、一朝一夕で身につくものではありません。日々努力を重ね、技術を磨き続けることで、一人前の和裁士へと成長していくことができます。そして、お客様に喜んでいただける着物を仕立てることで、和裁士としての喜びと誇りを感じることができるでしょう。

| 必要なスキル/資質 | 詳細 |

|---|---|

| 専門的な技術と知識 | 布地選び、採寸、裁断、縫製、仕上げまでの全工程 |

| 高い集中力と繊細な手先の器用さ | 針と糸を操り、美しい着物を作り上げるために必要 |

| 忍耐力と体力 | 細かい作業を長時間続けるために必要 |

| コミュニケーション能力 | お客様の要望を丁寧に聞き取り、信頼関係を築くために必要 |

| 着物に関する幅広い知識 | 着物の種類、歴史、伝統的な技法、布地の特性、流行、お客様のニーズなど |

| 着物文化への深い愛情と、伝統を守り続ける強い意志 | 日本の伝統文化を継承していく役割を担う |

| 継続的な学習意欲 | 日々努力を重ね、技術を磨き続ける |

将来の展望

和裁士の仕事は、着物を仕立てる技術を活かして、人々の暮らしを彩り豊かにする仕事です。近年、着物の需要は減少傾向にありますが、日本の伝統文化への関心の高まりとともに、和裁の技術は再び注目を集めています。

大量生産の着物とは異なり、熟練した和裁士が手縫いで仕立てる着物は、高い品質と希少性を誇ります。これは、着物を所有する人にとって大きな喜びであり、和裁士にとっても仕事のやりがいとなります。

また、着物の需要が変化する中で、和裁士の活躍の場は広がっています。古くなった着物を仕立て直すリフォームや、現代的なデザインを取り入れたリメイク、着物地を使った小物製作など、和裁の技術を活かせる場は様々です。これらの技術は、着物を長く愛用したい人、新たな形で着物を楽しみたい人にとって、なくてはならないものとなっています。

将来の和裁士には、伝統技術の継承と同時に、時代の変化に対応する柔軟性が求められます。お客様の要望を丁寧に聞き取り、一人ひとりに合った着物作りを心がけることはもちろん、新しい技術やデザインの習得にも積極的に取り組む必要があります。

和裁士は、日本の伝統文化を未来へ繋ぐ重要な役割を担っています。技術を磨き、お客様のニーズに応え続けることで、和裁という仕事の価値を高め、着物文化の普及に貢献していくことができるでしょう。

| 和裁士の仕事 | 詳細 |

|---|---|

| 概要 | 着物を仕立てる技術を活かして、人々の暮らしを彩り豊かにする仕事 |

| 現状 | 着物の需要は減少傾向にあるが、日本の伝統文化への関心の高まりとともに、和裁の技術は再び注目を集めている |

| 特徴 | 熟練した和裁士が手縫いで仕立てる着物は、高い品質と希少性を誇る |

| 仕事のやりがい | 着物を作る喜び、所有する人の喜び |

| 活躍の場 | 着物リフォーム、リメイク、着物地を使った小物製作など |

| 将来の和裁士に求められること | 伝統技術の継承と同時に、時代の変化に対応する柔軟性、顧客の要望を丁寧に聞き取り、一人ひとりに合った着物作り、新しい技術やデザインの習得 |

| 役割 | 日本の伝統文化を未来へ繋ぐ |

| 貢献 | 技術を磨き、お客様のニーズに応え続けることで、和裁という仕事の価値を高め、着物文化の普及に貢献 |