セラピストの道:多様な専門性とキャリアの築き方

転職の質問

『セラピスト』になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

セラピストの種類によって必要な資格や経験が違います。例えば、マッサージのセラピストならあん摩マッサージ指圧師、理学療法士を目指す人もいます。心のケアをするなら臨床心理士や公認心理師など。どんなセラピストになりたいかによって、道筋が変わってきます。

転職の質問

たくさんの種類があるんですね。では、心のケアをするセラピストになるには、どうしたらいいですか?

転職研究家

心のケアをするセラピストを目指すなら、大学で心理学を学ぶことが一般的です。臨床心理士や公認心理師といった資格を取得するためには、大学院に進学する必要がある場合もあります。また、それぞれの資格で求められる実習や試験があるので、よく調べてみましょう。

セラピスト

- セラピストの主な仕事内容

- セラピストとは、心理療法や物理療法で心や体を癒す治療・療法を行う人のことを差します。マッサージセラピー、アロマセラピー、アニマルセラピーなどさまざまな分野の治療法があります。お客様から意見を直接聞く機会も多くやりがいがありますが、収入が安定しない(業務委託など)場合も多いので、給与面や勤務時間など自分にあった職場をみつけることが大切です。セラピーに関する専門知識があることはもちろん、人と接するのが好きな人、体力や精神面に自信がある人が求められます。

- セラピストになるには

- 心理系学科などがある大学・短大・専門学校やセラピストを育成するスクールなどで学んだ後、サロン、リラクゼーション施設、医療・福祉施設などに就職します。就職や転職に有利なアロマセラピスト(公益社団法人日本アロマ環境協会主催)やレギュラーライセンス(日本リフレクソロジスト認定機構主催)、臨床心理士(日本臨床心理士資格認定協会主催)などの民間資格や公認心理士などの国家資格を取得するのもおすすめです。

セラピストの種類

「セラピスト」と聞いて、皆さんはどのような職業を思い浮かべるでしょうか?実は、セラピストは非常に多様な職種を包含する言葉です。それぞれ専門とする分野や対象とする人々が異なり、活躍の場は病院や福祉施設、学校、地域社会など多岐に渡ります。

まず、身体の機能回復を支援するセラピストとして代表的なのが理学療法士です。ケガや病気、障害などで身体が不自由になった人に対して、運動や物理療法を用いて身体機能の回復や維持、痛みの軽減を目指します。

作業療法士は、理学療法士と同様に身体に障害を持つ人を対象としますが、日常生活動作の改善に重点を置いています。食事や着替え、入浴、トイレといった基本的な動作から、仕事や趣味などの活動まで、その人が自分らしく生活できるよう、様々な作業活動を通して支援します。

言語聴覚士は、ことばや聴こえ、食べることに困難を抱える人々を支援します。失語症や構音障害、聴覚障害、摂食嚥下障害など、コミュニケーションや食事に関する様々な問題の評価とリハビリテーションを行います。

身体の機能改善だけでなく、心のケアを行うセラピストもいます。臨床心理士は、心理療法やカウンセリングを通して心の問題を抱える人々を支援します。心の問題だけでなく、発達障害や認知症の人の支援も行います。

精神保健福祉士は、精神障害を持つ人々の社会復帰や生活支援を行います。医療機関や福祉施設、地域社会と連携を取りながら、その人が地域で安心して暮らせるよう、様々なサポートを提供します。

その他にも、音楽や芸術、遊具などを通して人々を支援する音楽療法士、芸術療法士、遊具療法士など、多様なセラピストが存在します。

このように、セラピストの種類は多岐に渡ります。どのような分野で、どのような人を支えたいのかをよく考えて、自分に合ったセラピストの道を見つけることが大切です。

| セラピストの種類 | 主な役割 | 対象 | 活躍の場 |

|---|---|---|---|

| 理学療法士 | 身体機能の回復・維持、痛みの軽減 | ケガ、病気、障害のある人 | 病院、福祉施設など |

| 作業療法士 | 日常生活動作の改善 | 身体に障害のある人 | 病院、福祉施設など |

| 言語聴覚士 | ことば、聴こえ、食べることの困難の評価とリハビリ | 失語症、構音障害、聴覚障害、摂食嚥下障害のある人 | 病院、福祉施設など |

| 臨床心理士 | 心理療法、カウンセリング | 心の問題、発達障害、認知症のある人 | 医療機関、福祉施設など |

| 精神保健福祉士 | 社会復帰、生活支援 | 精神障害のある人 | 医療機関、福祉施設、地域社会など |

| 音楽療法士 芸術療法士 遊具療法士 |

音楽、芸術、遊具を通した支援 | 多様な人々 | 多様な施設 |

必要な資格と学び

様々な専門分野で活躍するセラピストを目指すには、それぞれの分野に対応した国家資格の取得が欠かせません。資格を得るには、大学や専門学校といった教育機関で専門的な知識や技術を学ぶ必要があります。教育内容は、人体の構造や機能を学ぶ解剖学や生理学、心の働きを理解する心理学、そして各専門分野に特化した知識や技術など、多岐にわたります。これらの学びを修め、国家試験に合格することで、晴れてセラピストとして働く資格を得ることができます。

しかし、資格取得はゴールではありません。医療は日進月歩で進歩するため、セラピストは資格取得後も継続的に新しい知識や技術を学び続ける必要があります。学会や研修会への参加、専門書の購読などを通して、常に最新の情報を吸収し続けなければなりません。これは、技術の向上だけでなく、患者さんにとってより良い治療を提供するためにも不可欠です。

また、セラピストにとって技術の研鑽と同じくらい大切なのが、患者さんとの良好な関係を築くための対人能力です。患者さんの言葉に耳を傾け、心身の状態を理解し、共感しながら治療を進めるためには、高いコミュニケーション能力が求められます。患者さん一人ひとりの状況や気持ちに寄り添い、信頼関係を築くことで、より効果的な治療を提供できるようになります。そのため、技術の習得に加えて、患者さんとのコミュニケーション能力を高めるための努力も継続的に行う必要があります。常に学び続ける姿勢を持つことで、優れたセラピストへと成長していくことができるでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 資格取得 | 大学や専門学校で解剖学、生理学、心理学など専門知識と技術を学び、国家試験に合格する必要がある。 |

| 継続学習 | 医療の進歩に対応するため、資格取得後も学会、研修会、専門書などで最新知識・技術を学び続ける必要がある。 |

| 対人能力 | 患者との良好な関係構築のため、高いコミュニケーション能力が求められる。患者に寄り添い、信頼関係を築くことが重要。 |

働く場所

人の心身を癒やす仕事であるセラピストは、様々な場所で活躍できます。主な活躍の場としては、病院や医院、介護施設、そして体の機能回復を支援するリハビリテーションセンターなどが挙げられます。また、学校や福祉施設などでも、セラピストの専門知識や技術は必要とされています。

近年、高齢化社会の進展に伴い、訪問リハビリテーションや在宅医療の需要がますます高まっています。そのため、患者さんの自宅へ訪問し、日常生活の支援を行うセラピストの数は増加傾向にあります。患者さんにとって、住み慣れた自宅で療養できることは大きな安心感につながります。

活躍の場は医療や福祉の領域にとどまりません。スポーツの世界では、スポーツトレーナーとして選手のコンディション管理や怪我の予防に携わることができます。また、企業においては、従業員の健康管理を行う産業保健師として活躍する道もあります。近年、企業は従業員の健康保持・増進に力を入れており、健康経営の一環として、産業保健師の需要も高まっています。

このように、セラピストの活躍の場は多岐に渡ります。自分の専門性や興味、関心に基づいて、自分に合った働き方や働く場所を選ぶことができます。人の役に立ちたい、誰かの支えになりたいという思いを持つ人にとって、セラピストはやりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 活躍の場 | 詳細 |

|---|---|

| 病院・医院 | 患者さんの治療やリハビリテーション支援 |

| 介護施設 | 高齢者などへの機能回復支援や日常生活のケア |

| リハビリテーションセンター | 体の機能回復を専門的に支援 |

| 学校 | 生徒の心身のケアや発達支援 |

| 福祉施設 | 障がい者などへの支援や生活の質の向上 |

| 訪問リハビリテーション・在宅医療 | 自宅での療養支援や日常生活のケア |

| スポーツ | スポーツトレーナーとして選手のコンディション管理や怪我の予防 |

| 企業 | 産業保健師として従業員の健康管理 |

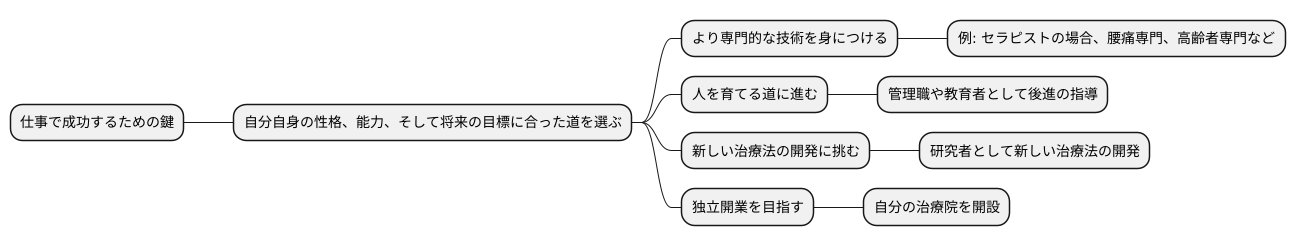

キャリアアップ

仕事でより高い地位や収入を得る、つまり出世することは、多くの働く人が望むことです。自分の技術や知識を磨き、経験を積むことで、より専門性の高い仕事に挑戦できるようになります。例えば、人の心と体のケアをする専門家であるセラピストの場合、特定の病気や年齢層に特化した専門家を目指すことができます。腰痛専門、高齢者専門など、より専門性を高めることで、他の人にはない特別な技術を持つことができます。

また、管理職や教育者として、後進の指導にあたる道もあります。長年培ってきた技術や知識を次の世代に伝えることで、組織全体のレベルアップに貢献することができます。自分が育てた人が活躍する姿を見るのは、大きな喜びとなるでしょう。さらに、研究者として新しい治療法の開発に携わる道も考えられます。これまで誰も成し遂げられなかった新しい治療法を開発できれば、多くの人を助けることができます。

組織に属するだけでなく、独立開業という選択肢もあります。自分の治療院を開設し、自分の考えに基づいた治療を行うことができます。もちろん、経営の知識や資金が必要になりますが、自分の力で道を切り開くことは大きなやりがいとなります。

大切なのは、自分がどのような道を歩みたいのか、しっかりと考えることです。より専門的な技術を身につけるのか、人を育てる道に進むのか、それとも新しい治療法の開発に挑むのか、あるいは独立開業を目指すのか。様々な選択肢の中から、自分自身の性格や能力、そして将来の目標に合った道を選ぶことが、仕事で成功するための鍵となります。周りの人の意見を聞きながら、じっくりと将来の計画を立てましょう。

やりがいと難しさ

人の心と体に寄り添い、支えとなるセラピストの仕事は、深い喜びとやりがいを感じられる仕事です。患者さんが治療を経て回復していく姿を間近で見守り、感謝の言葉をいただく瞬間は、この仕事を選んで良かったと心から思える瞬間でしょう。

しかし、光があれば影があるように、セラピストの仕事には困難も伴います。患者さんの症状がなかなか改善しない時、思うように意思疎通ができない時、どうすれば良いのか分からず、壁にぶつかる思いをすることもあるでしょう。患者さん一人ひとりの状況は異なり、画一的な解決策がないことが、この仕事の難しさの一つです。

そのような困難に直面した時、一人で抱え込まず、周りの人に助けを求めることが大切です。同僚のセラピストや、指導者である先輩に相談することで、新たな視点や解決の糸口が見つかるかもしれません。他の専門職と連携し、多角的なアプローチを試みることも有効です。

また、セラピストとして成長し続けるためには、学び続ける姿勢が欠かせません。医療は日々進歩しており、新しい治療法や知識が常に生まれています。研修会や学会に参加したり、専門書を読んだりして、最新の情報を積極的に吸収することで、より質の高い支援を提供できるようになります。

困難に立ち向かいながらも、患者さんの回復を願い、共に歩む。それがセラピストという仕事のやりがいであり、難しさでもあると言えるでしょう。そして、その難しさに向き合い、乗り越えていくことで、セラピスト自身も大きく成長していくのです。

| メリット | デメリット | 対策 | 成長 |

|---|---|---|---|

| 患者さんの回復に立ち会える喜び、感謝の言葉 | 症状の改善が見られない、意思疎通の困難、画一的な解決策がない | 周囲に助けを求める、多角的なアプローチを試みる | 学び続ける姿勢、研修会や学会への参加、専門書の購読 |

将来の展望

これから先の時代を見据えると、高齢化が進む社会において、健康を維持し、より良く生きるための専門家である施術士の必要性はますます高まるでしょう。歳を重ねても健康に過ごせる期間を延ばし、地域全体で一人ひとりの健康を見守る仕組みづくりが進む中で、施術士の役割はより一層重要性を増していくと考えられます。

病院だけでなく、自宅での医療や、病気になる前に健康を保つための医療においても、施術士の活躍が期待されています。施術の技術を用いて、身体の機能回復を助けるだけでなく、心のケアにも配慮することで、人々の生活の質を向上させる役割を担うでしょう。その結果、施術士が活躍できる場所は、これまで以上に広がっていくと予想されます。

近年、人工知能や機械技術の進歩が目覚ましいですが、これらの技術革新は施術士の仕事内容にも変化をもたらす可能性があります。例えば、人工知能を活用した診断支援や、ロボットによる施術補助などが考えられます。しかしながら、人と人との触れ合いを大切にし、心の機微を理解し、寄り添うことができる施術士の価値は、今後もなくなることはないでしょう。機械では代えがたい、人間ならではの温かみのある対応は、常に求められるものであり、施術士の需要は高い水準で維持されると考えられます。

施術士として、常に学び続け、新しい技術や知識を習得していくことが、これからの時代を生き抜く鍵となるでしょう。高齢化社会の進展、在宅医療の普及、そして技術革新といった社会の変化に柔軟に対応できる施術士は、社会から必要とされ、やりがいのある仕事に携わり続けられるでしょう。

| 施術士の将来性 | 詳細 |

|---|---|

| 需要の増加 | 高齢化の進展、在宅医療の普及により、健康維持・増進の専門家として施術士の必要性が高まる。 |

| 活躍の場の拡大 | 病院だけでなく、自宅での医療や予防医療など、多様な場所で活躍が期待される。 |

| 人と人との触れ合いの重要性 | AIやロボット技術の進歩がある中でも、心の機微を理解し寄り添う施術士の価値は不変。 |

| 継続的な学習の必要性 | 新しい技術や知識を習得し、社会の変化に柔軟に対応することで、需要は高い水準で維持される。 |