イベントプロデューサー:夢を形にする仕事

転職の質問

『イベントプロデューサー』(イベントの企画立案にもかかわり、全体的な方向性を決め、スタッフ選びを行い、適材適所に人を配置して、イベントが計画通りに進行するように全体的な指揮をとる仕事です。豊富な情報量と企画力はもちろん、決断力、交渉力なども必要な職種です。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

イベントプロデューサーになるための決まった道筋はありません。様々な経歴を持つ人がいます。イベント会社に就職する、広告代理店でイベント関連の仕事をする、フリーランスとして活動するなど、色々な方法があります。

転職の質問

色々な方法があるんですね。でも、やっぱりイベント会社に就職するのが一番いいのでしょうか?

転職研究家

イベント会社はイベントの企画から運営まで一連の流れを経験できるので、確かに有利と言えるでしょう。しかし、他の業種で経験を積んでからイベント業界に進む人も多くいます。大切なのは、色々な経験を通して必要な能力を身につけることです。

イベントプロデューサー

- イベントプロデューサーの主な仕事内容

- イベントの企画立案にもかかわり、全体的な方向性を決め、スタッフ選びを行い、適材適所に人を配置して、イベントが計画通りに進行するように全体的な指揮をとる仕事です。豊富な情報量と企画力はもちろん、決断力、交渉力なども必要な職種です。

- イベントプロデューサーになるには

- 特に必須となる資格はありません。イベント制作会社や広告代理店に就職し、イベント製作スタッフとして経験を積んだ後、キャリアアップしていくのが一般的です。何に対しても興味をもち、イベントなどを多くみて感性を磨いておく事が大切です。的確な判断や指示がだせる統率力も必要となります。

仕事内容

催し物の生みの親とも言える催し物仕切り役は、歌手の発表会や作品展、会社の式典、地域のお祭りなど、様々な催し物の計画から実施、成功までを担う仕事です。まず、お客さんの要望を丁寧に聞き取り、催し物の目的や誰に向けた催し物なのかをはっきりさせるところから仕事が始まります。綿密な計画に基づき、場所選び、出演者や講演者の手配、必要な道具や人の確保、お金の管理、宣伝活動など、広い範囲の業務をまとめる役割を担います。

催し物当日は現場の指揮を執り、滞りなく進むように気を配るだけでなく、想定外の出来事にも冷静かつ素早く対応する必要があります。例えば、突然の雨で野外イベントが中断した場合、代替案を速やかに提示し、参加者に混乱が生じないように指示を出さなければなりません。また、機材のトラブルや出演者の急病など、予期せぬ事態が発生した場合にも、臨機応変に対応し、催し物を成功裏に導く必要があります。

催し物終了後には、結果を分析し、次回の催し物に活かすための反省点や改善点を洗い出すことも重要な役割です。参加者からのアンケートや意見を集約し、良かった点、悪かった点を明確にすることで、次回の催し物をより良いものにするための改善策を検討します。集客数や経費、発生したトラブルとその対応策など、様々なデータを分析し、今後のイベント企画に役立てます。催し物の成功は、仕切り役の力量にかかっていると言っても言い過ぎではありません。常に新しい考え方を求め、創造力と実行力を兼ね備えた、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 業務内容 | 詳細 |

|---|---|

| 事前準備 | 顧客の要望ヒアリング、催し物の目的/対象明確化、場所選定、出演者/講演者手配、資材/人材確保、予算管理、広報活動 |

| 催し物当日 | 現場指揮、円滑な進行管理、トラブルへの対応(雨天時の代替案提示、機材トラブル、出演者急病など) |

| 事後処理 | 結果分析、反省点/改善点の抽出、参加者アンケート/意見集約、次回イベントへの改善策検討、集客数/経費/トラブル対応策などのデータ分析 |

必要なスキル

催し物を作り上げる人は、様々な力を必要とします。人と人とが気持ちよく関わり合うための力、話し合いで折り合いをつける力、新しいことを考え出す力、全体をまとめる力、そして問題を解決する力など、どれも欠かせないものばかりです。まず、催し物を成功させるためには、お客さまや関係者と、なめらかに話し合いを進めることがとても大切です。伝えたいことを正しく伝え、相手の言葉に耳を傾けることで、信頼関係を築き、より良い催し物を作ることができます。

次に、会場や出演者と話し合い、お互いに納得できる条件を決めるための力も重要です。それぞれの希望を丁寧に聞き取り、譲れる点と譲れない点を明確にすることで、より良い結果を生み出すことができます。催し物全体の構成や演出を考え、具体的な計画を立てる力も必要です。どんな催し物にしたいのか、どんな人に来てもらいたいのかを明確にし、目的達成のための計画を立てます。

多くの関係者をまとめ、日程やお金の流れを管理する力も欠かせません。それぞれの役割分担を明確にし、進捗状況を常に確認することで、スムーズな進行を図ります。催し物の準備段階では、予期せぬ出来事が起こることも少なくありません。そんな時でも、落ち着いて状況を判断し、素早く的確な対応をするための問題解決能力が求められます。臨機応変に対応することで、お客さまに満足いただける催し物を提供できます。これらの力は、実際に催し物に携わる中で、経験を積むことで磨かれていきます。多くの経験を通して、様々な状況に対応できる力を身につけることが大切です。

| 必要な力 | 詳細 |

|---|---|

| 円滑なコミュニケーション力 | お客さまや関係者と気持ちよく話し合いを進め、信頼関係を築く力。伝えたいことを正しく伝え、相手の言葉に耳を傾けることが重要。 |

| 交渉力 | 会場や出演者と話し合い、お互いに納得できる条件を決める力。それぞれの希望を丁寧に聞き取り、譲れる点と譲れない点を明確にする。 |

| 企画力 | 催し物全体の構成や演出を考え、具体的な計画を立てる力。どんな催し物にしたいのか、どんな人に来てもらいたいのかを明確にし、目的達成のための計画を立てる。 |

| マネジメント力 | 多くの関係者をまとめ、日程やお金の流れを管理する力。それぞれの役割分担を明確にし、進捗状況を常に確認することで、スムーズな進行を図る。 |

| 問題解決能力 | 予期せぬ出来事が起こった時でも、落ち着いて状況を判断し、素早く的確な対応をする力。臨機応変に対応することで、お客さまに満足いただける催し物を提供する。 |

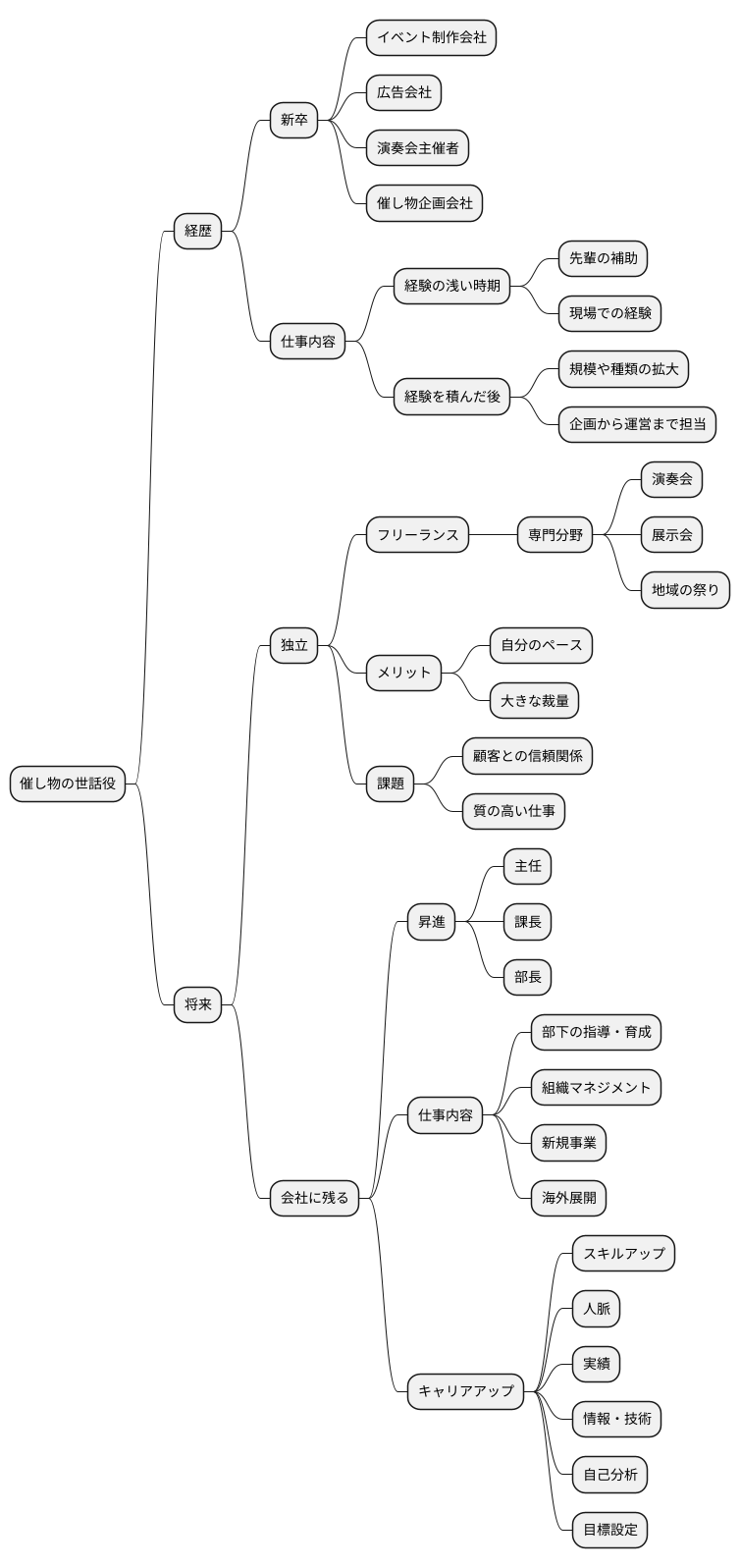

キャリアパス

催し物の世話役は、様々な経歴をたどることができます。催し物を作る会社や広告を扱う会社、演奏会の主催者、催し物の計画を立てる会社などに入り、まずは手伝いから始めるのが普通です。先輩の世話役の下で、実際の仕事を通して経験を積み、少しずつ重い仕事を任されるようになります。経験を積むにつれて、催し物の規模や種類も広がり、計画から運営までを一人でこなせるようになります。

将来は、独立して、どこにも所属しない世話役として活躍する道も開けています。また、ある分野に絞って専門性を高め、その道の達人を目指すこともできます。例えば、演奏会に特化した世話役、展示会に特化した世話役、地域のお祭りに特化した世話役など、自分の得意分野を見つけることで、より専門性の高い仕事ができます。独立することで、自分のペースで仕事ができ、より大きな裁量を持つことができます。ただし、安定した収入を得るためには、顧客との信頼関係を築き、質の高い仕事を継続していく努力が必要です。

会社に残る場合は、主任や課長、部長といった役職に就くことで、給与や待遇が向上します。管理職として、部下の指導や育成、組織全体のマネジメントといった役割を担うことになります。また、企業によっては、新規事業の立ち上げや海外展開など、より挑戦的な仕事に携わる機会も得られます。出世の道筋は、個人の努力や実績、そして会社の方針によって様々です。日々の仕事を通してスキルを磨き、人脈を広げ、実績を積み重ねることが、キャリアアップにつながります。また、常に新しい情報や技術を学び続ける姿勢も大切です。自分の強みと弱みを理解し、将来の目標を明確にすることで、より充実した仕事人生を送ることができるでしょう。

やりがい

催し物の企画から運営までを担う仕事には、苦労も多いですが、それ以上に得られる喜びや達成感は大きいものです。催し物が成功し、大勢の人々が感動したり、喜んだりする様子を目の当たりにする瞬間は、この仕事の醍醐味と言えるでしょう。大きな催し物でなくても構いません。参加してくれた人たちの笑顔や感謝の言葉は、企画者として大きな達成感とやりがいに繋がります。

また、催し物を作る仕事の魅力は、様々な分野の人たちと関わり、新しい知識や経験を得られる点にもあります。例えば、舞台関係者、広告代理店、デザイナー、地域住民など、多種多様な人たちと協力して、一つの催し物を作り上げていきます。この過程で、それぞれの分野の専門知識や技術に触れ、自分自身の視野を広げ、成長を促すことができます。多くの学びがあり、自分自身の成長を実感できることは、大きな喜びとなるでしょう。

加えて、催し物を通して社会貢献できる機会が多いことも、この仕事の魅力の一つです。地域のお祭りや文化イベント、チャリティーコンサートなどを企画することで、地域社会の活性化や文化の振興に貢献できます。自分が企画した催し物を通して、人々の交流を深めたり、地域経済を活性化させたり、社会に貢献しているという実感を得られることは、大きなやりがいとなるでしょう。自分の仕事が、人々や社会に良い影響を与えていることを実感できることは、何物にも代えがたい喜びであり、この仕事の大きなやりがいと言えるでしょう。

| 仕事内容 | やりがい・魅力 |

|---|---|

| 催し物の企画から運営 |

|

|

|

|

将来性

催し物業界は、常に移り変わり発展を続けており、この流れの中で催し物を作る人の需要は今後も高いと見られています。特に、インターネット上で行う催し物や、現実とインターネットを組み合わせた催し物の需要増加に伴い、新しい技術や知識を持った人が求められています。パソコンやインターネットを使いこなせることはもちろん、映像や音声の配信技術、参加者との交流を深めるための仕組み作りなど、これまで以上に幅広い知識と技術が求められる時代となっています。

また、会社や団体が催し物を通して顧客との繋がりを強めたり、会社の印象を良くしたりする傾向が強まっていることから、催し物の企画力や運営力がますます重要視されるでしょう。ただ催し物を準備して行うだけでなく、催し物の目的を明確にし、その目的を達成するための計画を立て、効果的に運営していく能力が求められます。例えば、新しい商品の販売促進のための催し物であれば、商品の魅力を効果的に伝えるための演出や、参加者に商品を実際に体験してもらう機会の提供などが重要になります。

さらに、近年の社会情勢の変化も催し物業界に大きな影響を与えています。感染症の流行により、大人数が集まる催し物の開催が難しくなった時期もありました。そのような状況下でも、インターネット上での催し物を企画・運営することで、人々の繋がりを維持し、経済活動を活性化させる役割を担ってきました。これからの催し物を作る人は、社会の変化に柔軟に対応し、新しい状況に合わせた企画や運営を考え、実行していく必要があります。常に新しい情報や技術を取り入れ、状況に合わせて臨機応変に対応できる能力が求められるでしょう。

このように、創造力と実行力を兼ね備え、時代の変化に対応できる催し物を作る人は、将来性のある職業と言えるでしょう。常に学び続け、新しい技術や知識を積極的に習得していく意欲のある人にとって、催し物業界は大きな可能性を秘めた魅力的な場となるでしょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 需要の変化 | インターネット上や、現実とインターネットを組み合わせた催し物の需要増加に伴い、新しい技術や知識を持った人が求められている。映像や音声の配信技術、参加者との交流を深めるための仕組み作りなど。 |

| 企画・運営力の重要性 | 催し物の目的を明確にし、その目的を達成するための計画を立て、効果的に運営していく能力が求められる。新しい商品の販売促進のための催し物であれば、商品の魅力を効果的に伝えるための演出や、参加者に商品を実際に体験してもらう機会の提供などが重要。 |

| 社会情勢への対応 | 感染症の流行など、社会の変化に柔軟に対応し、新しい状況に合わせた企画や運営を考え、実行していく必要がある。常に新しい情報や技術を取り入れ、状況に合わせて臨機応変に対応できる能力が求められる。 |

| 将来性 | 創造力と実行力を兼ね備え、時代の変化に対応できる催し物を作る人は、将来性のある職業。常に学び続け、新しい技術や知識を積極的に習得していく意欲のある人にとって、催し物業界は大きな可能性を秘めた魅力的な場。 |