和裁士の道:伝統を受け継ぎ、未来を創る

転職の質問

『和裁士』になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

和裁士になるには、主に専門学校や和裁教室で技術を学ぶ方法があります。また、和裁技能士という国家資格を取得する方法もありますが、資格がなくても和裁士として働くことはできます。学ぶ期間は、目指すレベルによって変わってきますよ。

転職の質問

資格がなくても働けるんですね!学ぶ期間はどれくらいかかるんですか?

転職研究家

そうですね。簡単な仕立てを学ぶだけなら数ヶ月でできるようになります。しかし、一人前の和裁士として認められるには、通常3〜5年、場合によっては10年以上の修業が必要になることもあります。

和裁士

- 和裁士の主な仕事内容

- 反物から長着や羽織、襦袢(じゅばん)、袴などを仕立てるのが、和裁士です。反物のイロハから、帯や羽織、打ち掛け、留め袖など、さまざまな縫製に対して、高度な技術と知識の習得が必要になります。一人前になれば、独立して仕事を請け負ったり、講師として教室を開くことも可能な職業です。

- 和裁士になるには

- 和裁を学べる専門学校やスクールで技術を身に付け、和裁メーカーや和服の仕立て店などに就職するのが一般的です。何よりも着物が好きで、和装に詳しいこと。手先が器用で、根気のある人に向く仕事です。和裁士になる為に必須の資格はありませんが、東京商工会議所主催の和裁検定と厚生労働省の和裁技能士で2級以上取得しておくことで、能力を示す目安となります。

和裁士の仕事内容

和裁士は、着物や浴衣、袴など、日本の伝統衣装を仕立てる仕事です。反物から完成まで、全ての工程を一貫して行うため、幅広い知識と技術が求められます。

まず、お客様との打ち合わせで、どのような着物を仕立てたいのか、希望のデザインや寸法、予算などを丁寧にヒアリングします。お客様の体型や好みに合わせて、着心地や美しさを追求することも大切です。次に、着物に使用する反物の選定を行います。生地の種類や色柄、風合いなどを考慮し、お客様のイメージに合う反物を選びます。採寸では、お客様の体のサイズを正確に測り、着物の型紙を作成します。着物には様々な種類があり、留袖、振袖、訪問着など、それぞれに仕立て方が異なります。型紙に合わせて反物を裁断し、しつけ糸で仮縫いをします。その後、手縫いやミシン縫いなどを使い分けて、着物を縫製していきます。和裁には様々な縫い方の技術があり、熟練した技術が必要です。例えば、運針、まつり縫い、くけ縫いなど、一つ一つの技法を正確にこなすことが重要です。

仕立てた着物は、最終的に仕上げの工程に入ります。アイロンをかけ、シワや歪みを整え、美しいシルエットに仕上げます。また、着物の種類によっては、刺繍や染めなどの装飾を施すこともあります。このように、和裁士は伝統的な技術を守りながら、お客様の希望に沿った着物を丁寧に仕立てていく仕事です。

近年は、洋服の普及により着物を着る機会が減少し、和裁士の需要も減少傾向にあります。しかし、一方で、日本の伝統文化への関心の高まりとともに、和裁の技術が見直されている側面もあります。現代的なデザインを取り入れた着物作りに挑戦する若い和裁士も増えており、着物文化の継承と発展に貢献しています。

| 工程 | 作業内容 |

|---|---|

| 打ち合わせ | お客様の希望のデザイン、寸法、予算などをヒアリングし、体型や好みに合わせて着心地や美しさを追求 |

| 反物選定 | 生地の種類、色柄、風合いなどを考慮し、お客様のイメージに合う反物を選ぶ |

| 採寸・型紙作成 | お客様の体のサイズを正確に測り、着物に合わせた型紙を作成 |

| 裁断・仮縫い | 型紙に合わせて反物を裁断し、しつけ糸で仮縫い |

| 縫製 | 手縫いやミシン縫いなどを使い分けて縫製。運針、まつり縫い、くけ縫いなど様々な縫い方の技術が必要 |

| 仕上げ | アイロンをかけ、シワや歪みを整え、美しいシルエットに仕上げる。着物によっては刺繍や染めなどの装飾も施す |

和裁士の現状

| 需要減少傾向 | 伝統文化への関心の高まり |

|---|---|

| 洋服の普及により着物を着る機会が減少 | 和裁の技術が見直され、現代的なデザインを取り入れた着物作りに挑戦する若い和裁士が増えている |

和裁士になるには

和裁士は、日本の伝統衣装である着物を仕立てる職人です。着物の寸法を測り、裁断、縫製、仕上げまで、全ての工程を担います。一人前の和裁士になるには、専門的な知識と技術、そして着物への深い愛情が必要です。和裁士を目指す道はいくつかあります。

一つは、和裁の専門学校で学ぶ方法です。専門学校では、着物の歴史や文化、布地の種類や特性、採寸、裁断、縫製、仕上げといった一連の技術を体系的に学ぶことができます。卒業時には、和裁に関する資格を取得できる場合もあり、就職活動にも有利です。

二つ目は、和裁教室に通う方法です。和裁教室では、経験豊かな和裁士から直接指導を受けることができます。少人数制の教室が多く、個々の習熟度に合わせた丁寧な指導が受けられる点が魅力です。着物への情熱を共有する仲間と出会えることも、学びの励みとなるでしょう。

三つ目は、和裁関連企業に就職し、働きながら技術を身につける方法です。実際に着物に触れながら、先輩の指導のもと、実践的な技術を習得することができます。企業によっては、研修制度や資格取得支援制度が用意されている場合もあります。

どの道を選んだとしても、一人前の和裁士になるには、長年の修練が必要です。技術の習得はもちろんのこと、着物に関する歴史や文化、素材に関する知識も深めることが大切です。また、お客様の体型や好みに合わせた着物を仕立てるためには、コミュニケーション能力も必要です。お客様の要望を丁寧に聞き取り、的確に理解する能力が求められます。

和裁士は、日本の伝統文化を支える重要な役割を担っています。着物への深い愛情と、技術の向上に励む真摯な姿勢が、和裁士としての成長を支える力となるでしょう。

| 方法 | 詳細 | メリット |

|---|---|---|

| 和裁の専門学校 | 着物の歴史や文化、布地、採寸、裁断、縫製、仕上げといった一連の技術を体系的に学ぶ。卒業時には資格取得も可能。 | 体系的な知識と技術の習得、資格取得による就職活動の有利性 |

| 和裁教室 | 経験豊かな和裁士から直接指導を受ける。少人数制で個々の習熟度に合わせた丁寧な指導。 | 個々の習熟度に合わせた丁寧な指導、仲間との出会い |

| 和裁関連企業への就職 | 実際に着物に触れながら、先輩の指導のもと、実践的な技術を習得。研修制度や資格取得支援制度あり。 | 実践的な技術の習得、研修・資格取得支援制度の利用 |

キャリアパスと将来性

和裁士の仕事は、着物を仕立てる技術を持つ職人として、様々な活躍の場があります。大きく分けて、教育、販売、制作、そして独立開業という四つの道筋が考えられます。

まず、教育の道としては、和裁教室や専門学校で講師として働き、未来の和裁士を育てる仕事があります。着物作りの技術や知識を教え、次の世代へと伝統技術を繋いでいく重要な役割を担います。

次に、販売の道です。呉服店などで働き、お客様に着物や帯を販売したり、着物に関する知識や着こなし方をアドバイスしたりする仕事です。お客様の希望や体形に合った着物を提案し、着物の魅力を伝えることで、和装文化の普及に貢献します。和裁の知識を持つ販売員は、お客様からの信頼も厚く、やりがいのある仕事です。

三つ目に、制作の道があります。和裁工房などで働き、着物の仕立てや修繕を行う仕事です。お客様の要望に合わせて、一つ一つ丁寧に仕上げていくことで、世界に一つだけの着物を作り上げることができます。高い技術と繊細な手仕事が求められる、職人魂あふれる仕事です。

そして最後に、独立開業という道があります。自分の工房を持ち、自分のペースで仕事をすることができます。自分の技術と感性を活かした作品作りに専念できることが、大きな魅力です。顧客と直接やり取りすることで、より深く着物文化に関わることもできます。

近年、若い世代を中心に和装が見直され、着物への関心が高まっています。そのため、技術力と感性を持つ和裁士の需要はますます高まっています。伝統を守りつつ、新しいデザインや技術に挑戦する和裁士の活躍の場は、今後ますます広がっていくでしょう。着物作りは奥深く、生涯学び続けることができます。技術を磨き、経験を積むことで、和裁士としての道は大きく広がり、豊かな未来へと繋がっていくでしょう。

| 道筋 | 仕事内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 教育 | 和裁教室や専門学校で講師として働き、未来の和裁士を育てる。着物作りの技術や知識を教える。 | 次の世代へと伝統技術を繋いでいく役割を担う。 |

| 販売 | 呉服店などで働き、お客様に着物や帯を販売、着物に関する知識や着こなし方をアドバイス。お客様の希望や体形に合った着物を提案。 | 和裁の知識を持つ販売員は、お客様からの信頼も厚く、和装文化の普及に貢献する。 |

| 制作 | 和裁工房などで働き、着物の仕立てや修繕を行う。お客様の要望に合わせて、一つ一つ丁寧に仕上げていく。 | 世界に一つだけの着物を作り上げることができる。高い技術と繊細な手仕事が求められる、職人魂あふれる仕事。 |

| 独立開業 | 自分の工房を持ち、自分のペースで仕事をする。顧客と直接やり取り。 | 自分の技術と感性を活かした作品作りに専念できる。より深く着物文化に関わることもできる。 |

和裁士に必要な資質

和裁士として成功を収めるには、高い技術力だけでなく、様々な大切な性質が必要です。まず、細かい作業を長時間続けられる忍耐強さは欠かせません。着物の仕立ては、非常に繊細な作業の連続です。そのため、高い集中力と丁寧さを常に保つ必要があります。ひと針ひと針に心を込め、緻密な作業を積み重ねていくことが、美しい着物を作り上げる上で重要となります。

次に、お客様の要望を的確に捉え、形にするための対話力も大切です。お客様がどのような着物を求めているのか、どんな場面で着るのかなどを丁寧に聞き取り、理解する必要があります。お客様との信頼関係を築き、着物の魅力を伝えるためには、丁寧な言葉遣いと誠実な対応が欠かせません。お客様の想いを形にすることで、深い満足感と喜びを提供できるでしょう。

また、着物への深い愛情と、日本の伝統文化への敬意を持つことも重要です。着物には、長い歴史の中で培われた技術や文化が凝縮されています。着物の歴史や文化への理解を深めることで、その価値をより深く理解し、お客様に伝えることができます。着物に込められた物語や伝統を伝えることで、お客様に着物の魅力を再発見してもらうことができるでしょう。着物への愛情と敬意は、和裁士としての誇りへと繋がります。

さらに、常に新しい技術や知識を学ぶ姿勢も大切です。時代と共に着物の流行やお客様のニーズも変化していきます。新しい技術やデザインを積極的に学び、取り入れることで、より幅広いお客様の要望に応えることができます。技術の向上は、和裁士としての成長に大きく貢献するでしょう。

これらの性質を磨き続けることで、優れた和裁士へと成長し、多くの人から尊敬され、信頼される存在となるでしょう。

| 成功する和裁士の性質 | 詳細 |

|---|---|

| 忍耐強さ | 細かい作業を長時間続けられる集中力と丁寧さ |

| 対話力 | お客様の要望を的確に捉え、形にするための丁寧な言葉遣いと誠実な対応 |

| 着物への愛情と敬意 | 着物の歴史や文化への深い理解に基づいた価値の伝達 |

| 学習意欲 | 常に新しい技術や知識を学び、お客様の要望に応える姿勢 |

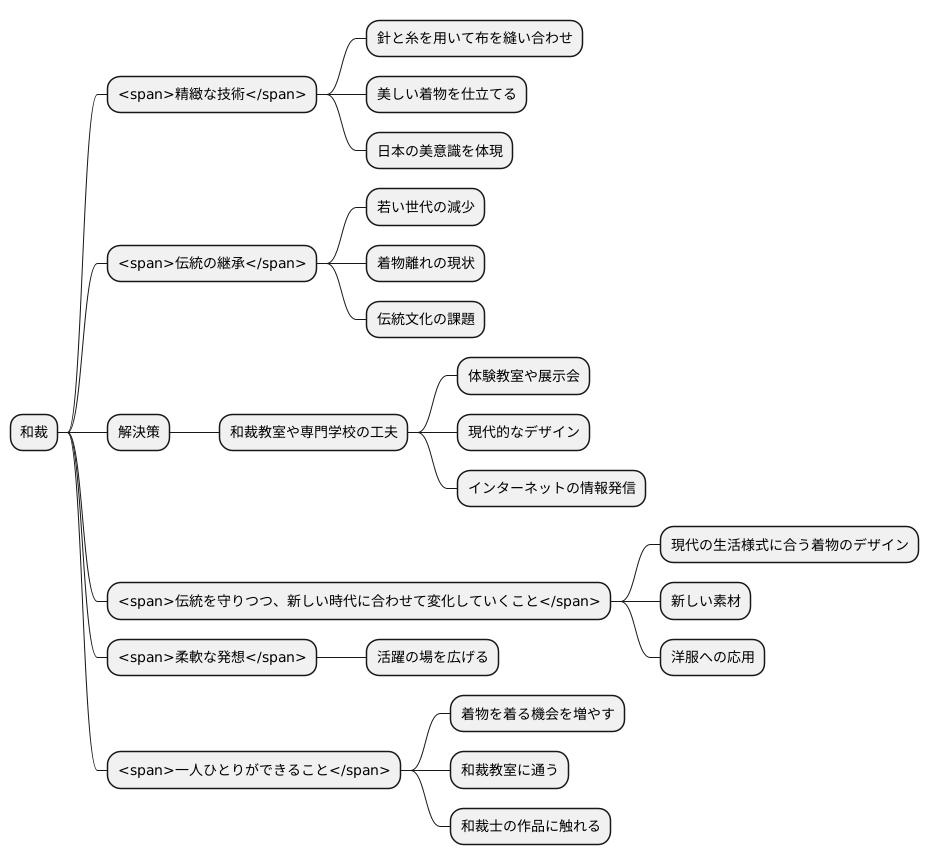

伝統技術の継承と発展

和裁は、日本の伝統的な服飾文化を支える重要な技術です。何世代にもわたって受け継がれてきた精緻な技術は、日本の美意識を体現する着物にとって欠かせないものです。針と糸を用いて布を縫い合わせ、美しい着物を仕立てる和裁士は、その技術を未来へと繋ぐ大切な役割を担っています。

しかし近年、和裁の技術を学ぶ若い世代が減少し、伝統の継承が危ぶまれています。着物離れが進む現代社会において、和裁という職業を選ぶ若者が少ない現状は、日本の伝統文化にとって大きな課題と言えるでしょう。このままでは、長年培われてきた技術が失われてしまうかもしれません。

こうした状況を打破するため、和裁教室や専門学校では、若い世代に和裁の魅力を伝える様々な工夫を凝らしています。体験教室や展示会などを開催し、和裁の奥深さや楽しさを知ってもらう機会を増やしたり、現代的なデザインを取り入れた作品制作を通して、若い世代の関心を高める取り組みも行われています。また、インターネットを活用した情報発信も積極的に行い、より多くの人々に和裁の世界に触れてもらう努力が続けられています。

伝統を守りつつ、新しい時代に合わせて変化していくことも重要です。現代の生活様式に合う着物のデザインを考案したり、新しい素材を取り入れたりすることで、和裁の可能性はさらに広がります。着物を作るだけでなく、洋服の仕立てに和裁の技術を活かすなど、柔軟な発想で活躍の場を広げている和裁士もいます。

和裁の技術を未来へ繋いでいくためには、和裁士だけでなく、多くの人々の理解と協力が必要です。着物を着る機会を増やす、和裁教室に通ってみる、和裁士の作品に触れるなど、一人ひとりができることはたくさんあります。日本の美しい着物文化を未来の世代へ伝えるため、私たち皆で和裁の技術を支えていくことが大切です。