ガラス工芸家の道:伝統と創造の融合

転職の質問

『ガラス工芸家』になるにはどうすればいいですか?

転職研究家

ガラス工芸家になるには、主に二つの道筋があります。一つは、既に活躍しているガラス工芸家の先生に弟子入りする方法です。もう一つは、ガラス会社に就職して技術を身につけた後、自分の作品を作る道です。

転職の質問

どちらの方法が良いのでしょうか?

転職研究家

弟子入りは、先生から直接指導を受けられるため、技術や感性を深く学ぶことができます。会社員は安定した収入を得ながら技術を磨けるメリットがあります。どちらが良いかは、個人の考え方や目指すスタイルによって異なりますね。

ガラス工芸家

- ガラス工芸家の主な仕事内容

- ガラス工芸家とは、ガラスを使って、花瓶やコップ、皿などから、小物まで、さまざまなものを創り出す工芸家です。高温のガラスを成形するホットワーク工芸家と、成形され固体化したガラスに装飾を加えるコールドワーク工芸家に分類されます。繊細さや感性はもちろんのこと、体力も欠かせません。自ら作家のもとに弟子入りして学ぶか、ガラス会社に就職し、技術を習得後、創作活動に入るパターンが多いようです。

- ガラス工芸家になるには

- ガラス工芸家になるにあたって、特に必要とされる資格はありません。ガラス工芸品メーカーに就職して技術を学びメーカーの作家として活躍する人、メーカーで勤めた後に独立して工房を持ち作家活動を行う人、工房に弟子入りして独立を目指し学ぶ人、等が主流でしたが、昨今はガラス工芸の諸技法を学べる学校も増えたため、学校で技術を習得し、卒業後すぐに作家として活躍する方もいるようです。技法の習得には5年、10年といった長期にわたる研修が必要とされ、その間に自分の独創性やセンスを磨く必要があります。年齢的な制約がなく、技術を身につければ長く続けられる仕事であり、独立して自分の工房をもつことも可能です。

ガラス工芸家になるには

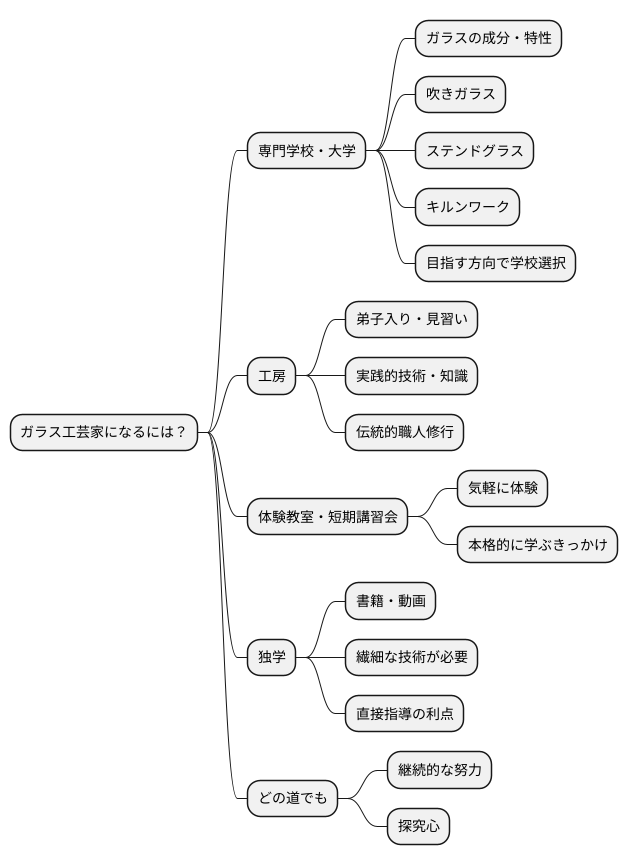

透き通るガラスに息を吹き込み、光と影で彩る芸術、ガラス工芸。その魅力的な世界で活躍する職人、ガラス工芸家への道筋は幾つかあります。

まず、専門学校や大学でガラス工芸を学ぶ方法があります。これらの教育機関では、ガラスの成分や特性、熱を加えることで変化する様子など、素材の基礎知識から学ぶことができます。そして、息を吹き込み形作る吹きガラス、色とりどりのガラスを組み合わせるステンドグラス、電気炉でガラスを溶かし固めるキルンワークなど、様々な技法を学ぶことができます。それぞれの技法に特化した学校もあるので、自分の目指す方向性に合わせて学校を選ぶと良いでしょう。

次に、実際に工房で働きながら技術を身につける方法です。弟子入り、あるいは見習いとして熟練の職人から直接指導を受けることで、学校では学ぶことのできない実践的な技術や知識を習得できます。職人の手元を間近で見ながら、その技術を盗み、自分のものとしていく。これは、古くから伝わる伝統的な職人修行と言えるでしょう。

近年は、趣味としてガラス工芸を楽しむ人も増えており、体験教室や短期講習会なども盛んに開催されています。気軽にガラス工芸に触れることができる良い機会です。体験を通してガラス工芸の魅力を感じ、本格的に学びたいと思ったら、専門学校や工房への道も視野に入るでしょう。

また、書籍や動画などで独学することも可能です。しかし、ガラス工芸は素材の扱いや道具の使い方など、繊細な技術が必要とされます。熟練した職人から直接指導を受けることで、より深く理解を深め、高度な技術を習得できるという利点があります。どの道を選ぶにせよ、継続的な努力と探究心が、美しい作品を生み出す鍵となるでしょう。

技術の向上と独自の表現

ガラス工芸の世界は、技術の研鑽と独自の表現の追求の上に成り立っています。伝統を受け継ぎ、古くから伝わる技法を大切にしながら作品を創り上げる職人。一方で、新しい素材や技法を取り入れ、今までにない革新的な作品を生み出す作家もいます。どちらの道を選ぶとしても、自らの表現したい世界観をガラスという素材を通して形にするためには、たゆまぬ努力が必要です。

日々の研究や実験を通して技術を磨き、より高度な技法を習得していくことは、ガラス工芸家にとって欠かせません。例えば、吹きガラスの場合、息を吹き込む強さやタイミング、炉の温度管理など、微妙な調整が作品の出来栄えを左右するからです。また、色ガラスを組み合わせる技法や、表面に模様を刻む技法など、様々な技法を習得することで、表現の幅を広げることができます。

技術の向上だけでなく、他の工芸家との交流や展覧会への参加も大切です。他の作家と意見交換をすることで刺激を受けたり、様々な作品に触れることで新たな発想が生まれることがあります。また、展示会に出展することで、自分の作品に対する評価や意見を聞くことができ、今後の制作活動に役立てることができます。

さらに、顧客からの注文制作に応じることもあるでしょう。顧客の希望を丁寧に聞き取り、要望を形にするための提案や工夫が必要となります。そのため、コミュニケーション能力も重要な要素となります。

そして、常に感性を磨き、時代の変化に対応していく柔軟性も求められます。流行や社会の動きを敏感に捉え、自分の作品に反映させることで、より多くの人々の心に響く作品を生み出すことができるでしょう。ガラス工芸家は、技術と感性を融合させながら、進化し続ける世界で独自の輝きを放ち続けます。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 技術の研鑽 | 伝統技法の継承、新素材・技法の導入、日々の研究や実験、高度な技法習得(吹きガラス等)、色ガラス、模様等様々な技法習得 |

| 表現の追求 | 自らの世界観をガラスで表現、微妙な調整、表現の幅を広げる |

| 交流と学習 | 他の工芸家との交流、展覧会への参加、作品への評価や意見、制作活動への反映 |

| 顧客対応 | 注文制作、顧客の希望、提案や工夫、コミュニケーション能力 |

| 感性と柔軟性 | 感性を磨き、時代の変化に対応、流行や社会の動き、心に響く作品 |

活躍の場

透き通る美しさを形にするガラス工芸家。その活躍の場は実に様々です。伝統的な技法を受け継ぐ工房や、現代的な感覚を取り入れたガラススタジオ、芸術の殿堂である美術館、華やかな商品が並ぶ百貨店など、彼らの作品や技術が輝く場所は枚挙にいとまがありません。

まず、独立という道があります。自分自身の手で工房を構え、自由な発想で作品を生み出し、販売まで行うのです。創作活動に集中できる環境は、作家としての大きなやりがいとなります。また、企業に所属し、製品開発やデザインに携わる道もあります。日用品から芸術作品まで、様々な製品を生み出す現場で、ガラスの新たな可能性を追求することができます。さらに、教育機関で講師として後進の育成に携わる道もあります。長年培ってきた技術や知識を若い世代に伝え、ガラス工芸界の未来を担う人材を育てる役割は、大きな意義を持ちます。

近年は、情報網の普及により活動の場がさらに広がっています。自分の作品を写真や動画で世界中の人々に発信し、販売まで行うことが可能になったのです。これにより、地理的な制約を超え、より多くの人々に作品を届け、新たな顧客を獲得する機会が得られます。このように、ガラス工芸家の活躍の場は、個々の技術や経験、目指す方向によって大きく異なります。自分の得意な分野や興味関心に基づいて、最適な活動の場を見つけることが、充実した仕事人生を送る上で重要です。静謐な工房で黙々と作品と向き合うのか、活気あふれる企業で仲間と共にものづくりに励むのか、あるいは若者の情熱を育む教育現場に身を置くのか。それぞれの個性と目標に合わせて、輝くガラスの未来を築いていくことができます。

| 活動場所 | 説明 |

|---|---|

| 伝統的な工房 | 伝統的な技法を受け継ぎ、作品を制作する場所。 |

| 現代的なガラススタジオ | 現代的な感覚を取り入れた作品を制作する場所。 |

| 美術館 | 芸術作品としてガラス工芸を展示する場所。 |

| 百貨店 | 商品としてガラス工芸品を販売する場所。 |

| 独立した工房 | 自身で工房を構え、自由に作品を制作・販売する。 |

| 企業 | 製品開発やデザインに携わり、日用品から芸術作品まで様々な製品を生み出す。 |

| 教育機関 | 講師として後進の育成に携わり、技術や知識を伝える。 |

| オンライン | 情報網を活用し、写真や動画で作品を発信・販売する。 |

転職という選択肢

仕事を変える、いわゆる転職は、人生における大きな転換期です。特に、ガラス工芸家のような専門性の高い職業では、転職を考える際に様々な要素を考慮する必要があります。ガラス工芸の道で培ってきた技術や知識は貴重な財産であり、それをどう活かすかが転職成功の鍵となります。同じガラスの分野で活躍の場を広げるという選択肢もあります。例えば、これまで制作に携わっていたのなら、ガラス製品メーカーのデザイナーとしてデザインの分野に進むことも可能です。また、美術館や博物館でガラス工芸品の学芸員や修復家として働く道もあります。これらの仕事は、ガラスに関する専門知識や技術を活かせるため、比較的スムーズな転職が期待できます。

さらに、教育機関で後進の指導にあたるという道も考えられます。専門学校や大学の講師として、若い世代にガラス工芸の技術や魅力を伝えることで、業界全体の発展に貢献できます。もちろん、これまでの経験を全く異なる分野で活かす、いわゆる異業種への転職も不可能ではありません。長年ガラス工芸に携わってきた人は、ものづくりに対する深い理解や、繊細な美的感覚を備えているはずです。これらの能力は、他の工芸分野はもちろん、デザインや広告など、一見関係のない業界でも高く評価される可能性があります。

転職活動において大切なことは、まず自分自身を深く見つめ直すことです。これまでの経験やスキルを丁寧に整理し、自分の得意なことを明確にしましょう。そして、どのような仕事で自分の強みを活かせるのか、どんな働き方がしたいのかをじっくり考えましょう。それから、様々な求人情報を探し、自分の希望や能力に合う仕事を見つけることが大切です。転職は、自分の可能性を広げ、より充実した人生を送るためのチャンスです。恐れずに挑戦することで、新たな世界が開け、より豊かなキャリアを築くことができるでしょう。

将来の展望

ガラス工芸は、古くから受け継がれてきた技術と、時代の変化に合わせて生まれる新しい工夫が結びついた、人を惹きつける分野です。現代の暮らしの中でも、建物や部屋の飾り、身に付ける装飾品など、様々な場面でガラスはなくてはならないものとなっています。技術の進歩とともに、ガラスで表現できる可能性は広がり続けており、ガラス工芸家が活躍できる場は、今後ますます増えていくと考えられます。

特に、環境問題に対する人々の関心が高まっている現代において、使われなくなったガラスを再利用した作品作りや、環境への負担が少ない技法の開発など、ガラス工芸家は、地球に優しい社会の実現に大きく貢献できる可能性を秘めています。例えば、工場から出る廃ガラスや、家庭で使われなくなった瓶などを材料に、新たな命を吹き込むことで、資源の無駄を減らし、環境保護に繋げることができます。また、作品を作る過程で出る廃棄物を減らす工夫や、エネルギー消費を抑える技法を開発することも、持続可能な社会の実現に向けて大切な取り組みです。

さらに、ガラス工芸は、単に美しいものを作るだけでなく、人々の心を豊かにする力も持っています。光を取り込み、様々な色や形に変化するガラスは、見る人に感動や癒しを与え、心を豊かにしてくれます。また、ガラス工芸家は、自らの感性や創造性を活かして、新しい表現に挑戦し続けることで、人々に驚きや喜びを提供し、文化の発展にも貢献しています。古くからの伝統を守りながらも、常に新しい表現方法に挑戦するガラス工芸家は、未来の社会を美しく彩る大切な存在であり続けるでしょう。

| 魅力 | 詳細 |

|---|---|

| 伝統と革新 | 古くからの技術と新しい工夫が融合 |

| 現代社会での重要性 | 建築、装飾品など様々な場面で必要不可欠 |

| 将来性 | 技術進歩と共に活躍の場が拡大 |

| 環境への貢献 | ガラスのリサイクル、環境負荷低減技法の開発 |

| 社会への影響 | 資源の無駄削減、環境保護 |

| 芸術性 | 美しさだけでなく、人の心を豊かにする力 |

| 文化的貢献 | 感性や創造性を活かした新しい表現 |