児童相談員:子どもを守る専門職の道筋

転職の質問

『児童相談員』になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

児童相談員には、主に『児童福祉司』と『心理判定員』の二つの職種があります。それぞれ求められる資格や経験が違いますよ。

転職の質問

それぞれの違いは、何ですか?

転職研究家

児童福祉司は、社会福祉士などの資格が必要で、子供の家庭環境などを中心に調査します。一方、心理判定員は、臨床心理士などの資格が必要で、子供の発達や心理状態などを中心に診ていきます。どちらも、子供の幸せを守る大切な仕事です。

児童相談員

- 児童相談員の主な仕事内容

- 虐待・いじめ・不登校等、子供を取り巻く環境はますます厳しくなっており、家庭だけでは解決できない問題です。その子供たちの権利を守るために設置されているのが児童相談所。そこで実際に子供や親たちと対面し、子供にとって最も適切と思われる解決策を決めて実行するのが児童相談員と呼ばれる「児童福祉司」と「心理判定員」です。前者は、親子関係等子供を巡る環境から問題を捉えるに対して、後者は、子供の心理的な側面から問題を捉え、両者の調査を基に子供の具体的な指導・援助、また、児童福祉施設への入所等などの決定を行ったりします。

- 児童相談員になるには

- 両者とも児童福祉法で定められた資格を必要とする職業で、まず地方公務員試験に合格しなければなりません。さらに、法律に定める次の要件を満たす必要があります。児童福祉司は、「大臣の指定する学校・施設等を卒業するか、大学において心理学等の学科を終了していること」「医師の資格があること」「社会福祉主事として二年以上児童福祉事業に従事したことがあること」のいずれかが必要となります。心理判定員は、「医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者、またはこれに準じる者」、「大学において心理学を専修する課程を修めて卒業した者、又はこれに準ずる資格を有する者」のいずれかが必要となります。

仕事内容

子ども相談員は、子どもとその家族が抱える様々な問題に寄り添い、支える専門家です。仕事内容は多岐に渡り、虐待や育児放棄といった重大な問題への対応はもちろんのこと、発達に関する課題、非行、いじめ、経済的な苦しさなど、幅広い相談に応じます。

相談を受けた際には、まず丁寧に話を聞き、問題の根本原因を探ることから始めます。必要に応じて、家庭訪問を行い、生活環境や家族関係などを直接確認します。また、学校や病院、警察、福祉事務所といった関係機関と連携を取り、情報を共有し、より適切な支援策を検討します。

子どもや家族への相談支援(カウンセリング)も重要な業務の一つです。安心できる環境の中で、気持ちを丁寧に受け止め、問題解決に向けた助言や指導を行います。場合によっては、一時的に子どもを保護することもあります。これは、子どもの安全を確保するために必要な措置であり、子どもにとってより良い環境を整えるための期間となります。

状況に応じて、里親への委託や児童福祉施設への入所といった支援策を決定することもあります。これらの措置は、子どもの成長を支える上で重要な役割を果たします。子ども相談員は、子どもの最善の利益を常に考え、関係機関と協力しながら、きめ細やかな支援を提供します。

子ども相談員は、子どもたちの安全と安心を守る最後の砦です。子どもたちの笑顔を守るため、高い専門性と強い責任感を持って、日々の業務に取り組んでいます。常に社会情勢の変化や最新の知識を学び続け、子どもたちにとってより良い支援を目指しています。

| 業務内容 | 詳細 |

|---|---|

| 相談対応 | 虐待、育児放棄、発達課題、非行、いじめ、経済的困窮など、幅広い相談に対応 |

| 問題把握 | 丁寧に話を聞き、根本原因を探る。家庭訪問を行い、生活環境や家族関係を確認 |

| 関係機関との連携 | 学校、病院、警察、福祉事務所等と連携し、情報共有と支援策の検討 |

| 相談支援(カウンセリング) | 安心できる環境で気持ちを丁寧に受け止め、問題解決に向けた助言や指導 |

| 一時保護 | 子どもの安全確保のため、一時的に子どもを保護し、より良い環境を整える |

| 里親委託・施設入所 | 状況に応じて、里親への委託や児童福祉施設への入所を決定 |

| 継続支援 | 子どもの最善の利益を考え、関係機関と協力し、きめ細やかな支援を提供 |

やりがい

児童相談員という仕事は、困難な状況にある子どもたちとその家族を支える、社会的に意義深い仕事です。虐待や貧困、非行など、様々な問題を抱える子どもたちと向き合い、彼らの心に寄り添いながら、最善の解決策を探っていきます。時に、保護者の理解を得られなかったり、子どもたちとの信頼関係を築くのに苦労することもあります。それでも、子どもたちの笑顔を再び見ることができた時、荒れていた家庭環境が改善され、親子が笑顔で語り合う姿を見ることができた時、それまでの苦労は大きな喜びへと変わります。この仕事は、時に心を痛め、深く悩むこともありますが、子どもたちの未来を守るという強い使命感と責任感が、私たちを支えてくれます。

子どもたちは、無限の可能性を秘めています。彼らが健やかに成長し、明るい未来を築けるよう、私たちは寄り添い、共に歩んでいきます。小さな子どもの成長を間近で見守り、社会の一員として自立していくまでをサポートする中で、私たち自身も多くのことを学び、人として大きく成長することができます。子どもたちの未来を支えることは、同時に社会の未来を支えることでもあります。社会貢献度の高い仕事だからこそ、自分自身の成長にも繋がるのです。日々、子どもたちと真摯に向き合い、最善の道を共に探していく中で、人としての深みが増していくのを感じます。目の前の子どもにとって何が最善なのかを常に考え、関係機関と連携を取りながら、子どもたちの権利を守り、より良い未来へと導いていく、それが児童相談員の仕事であり、この仕事の大きなやりがいと言えるでしょう。

| 仕事内容 | やりがい | 難しさ |

|---|---|---|

| 困難な状況にある子どもたちとその家族を支える 虐待や貧困、非行など、様々な問題を抱える子どもたちと向き合い、最善の解決策を探る 小さな子どもの成長を見守り、社会の一員として自立していくまでをサポートする 子どもたちの権利を守り、より良い未来へと導く 関係機関と連携を取りながら仕事を進める |

子どもたちの笑顔を再び見ることができた時 荒れていた家庭環境が改善され、親子が笑顔で語り合う姿を見ることができた時 子どもたちの未来を守るという強い使命感と責任感 社会貢献度の高い仕事であり、自分自身の成長にも繋がる 人として大きく成長できる |

保護者の理解を得られないことがある 子どもたちとの信頼関係を築くのに苦労することがある 心を痛め、深く悩むことがある |

必要なスキル

児童相談員は、子どもたちの健やかな成長を支える重要な役割を担っています。子どもやその家族が抱える様々な問題に対し、寄り添い、共に解決していくことが求められます。そのため、子どもや家族に対する深い理解と共感は、児童相談員として働く上で欠かせない要素です。子ども一人ひとりの個性や状況を把握し、それぞれの気持ちに寄り添うことで、信頼関係を築き、より良い支援へと繋げることができます。

また、児童相談の現場では、虐待や育児放棄といった深刻な問題に直面することも少なくありません。そのような状況下でも、冷静さを保ち、客観的な視点を持って対応することが重要です。感情に流されることなく、的確な状況判断に基づいて、子どもにとって最善の利益を考えた行動をとらなければなりません。時には、厳しい決断を下さなければならない場面もあるでしょう。そのため、強い精神力も必要不可欠です。

さらに、児童相談員は、学校や病院、警察など、様々な関係機関と連携して仕事を進めます。そのため、円滑な人間関係を築き、調整していく能力も重要です。関係機関と情報を共有し、協力体制を築くことで、より効果的な支援を提供することができます。また、児童相談の仕事は、法律や福祉制度に基づいて行われます。関係法令や制度に関する知識を身につけ、常に最新の情報にアップデートしていく必要があります。社会情勢の変化に合わせて、常に学び続ける姿勢が求められます。子どもたちの未来を守るため、専門性を高め、より良い支援を目指していくことが大切です。

| 求められる能力・資質 | 具体的な行動・内容 |

|---|---|

| 子どもや家族に対する深い理解と共感 | 子ども一人ひとりの個性や状況を把握し、それぞれの気持ちに寄り添い、信頼関係を築く |

| 冷静さを保ち、客観的な視点を持つ | 感情に流されることなく、的確な状況判断に基づいて、子どもにとって最善の利益を考えた行動をとる |

| 強い精神力 | 厳しい決断を下す場面にも対応できる |

| 円滑な人間関係を築き、調整していく能力 | 関係機関と情報を共有し、協力体制を築き、より効果的な支援を提供する |

| 関係法令や制度に関する知識 | 法律や福祉制度に基づいて仕事を進め、常に最新の情報にアップデートしていく |

| 常に学び続ける姿勢 | 社会情勢の変化に合わせて、専門性を高め、より良い支援を目指す |

資格と就職

子どもたちの幸せを守る仕事である児童相談員。この仕事に就くためには、いくつかの道があります。まず、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士といった国家資格を取得する方法です。これらの資格は、大学や専門学校で定められた科目を学び、試験に合格することで手に入れることができます。

これらの資格を持つ人は、主に都道府県や市町村の児童相談所で働くことができます。近年、子どもへの虐待が増えている現状を受け、児童相談員の必要性はますます高まっており、採用枠も広がる傾向にあります。将来、安定した職に就きたいと考えている人にとって、児童相談員は有力な選択肢の一つと言えるでしょう。

児童相談所以外にも、子どもを育てる場である児童養護施設や、赤ちゃんを預かる乳児院、その他にも様々な活動を行う民間団体など、活躍の場は多岐に渡ります。それぞれの場所で必要とされる専門性や仕事内容は異なるため、自分の得意なことや将来の展望をよく考えて職場を選ぶことが大切です。

児童相談員を目指す人にとって、大学や専門学校での勉強は、資格取得だけでなく、仕事に必要な知識や技術を身につける上で非常に重要です。子どもと接する際の注意点や、関係を築くための方法、心理学の基礎知識、法律に関する知識など、学ぶべきことはたくさんあります。

また、実習を通して現場の経験を積むことも重要です。子どもたちと直接関わる中で、教科書だけでは学ぶことのできない貴重な経験を得ることができます。子どもたちの個性や置かれている状況を理解し、適切な支援を行うためには、現場での経験が不可欠です。これらの経験を通して、子どもたちの成長を支えるやりがいのある仕事に就くための準備を整えることができます。

| 仕事 | 資格 | 就職先 | 学習内容 |

|---|---|---|---|

| 児童相談員 | 社会福祉士 精神保健福祉士 臨床心理士 |

都道府県/市町村の児童相談所 | 子どもと接する際の注意点 関係を築くための方法 心理学の基礎知識 法律に関する知識 実習を通しての現場経験 |

| 児童養護施設 | |||

| 乳児院 | |||

| 民間団体 |

キャリアアップ

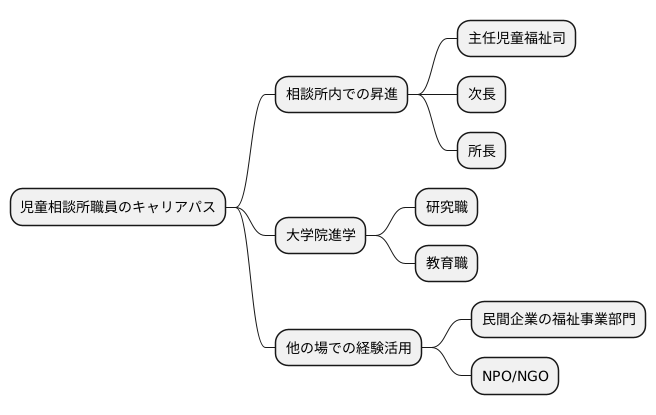

子どもたちの幸せを守る仕事である児童相談所職員は、経験を積み重ねることで様々な道が開けます。まず、相談所内での昇進です。現場での経験を積むことで、主任児童福祉司、次長、所長といった管理職を目指せます。管理職になると、より大きな責任を担うことになりますが、多くの職員をまとめ、相談所全体の運営に携わるやりがいのある仕事です。豊富な経験と知識を活かし、子どもたちのためにより良い環境を作る役割を担います。

また、大学院に進学し、研究職や教育職に就く道もあります。児童福祉の現場で得た知見を深め、学問的な立場から子どもたちの支援を考えることができます。大学で教鞭をとることで、未来の児童福祉を担う人材育成に貢献することも可能です。

さらに、児童相談所で培った経験は、他の場でも活かすことができます。たとえば、民間企業の福祉事業部門。企業の中で、子どもたちやその家族が安心して暮らせるようなサービスを提供することに携わることができます。また、NPOやNGOといった非営利団体で働く道もあります。それぞれの理念に基づき、子どもたちの権利を守り、健やかな成長を支援する活動に携わることができます。このように、児童相談所での経験は、様々な分野で求められています。

児童相談所職員としての経験は、子どもたちの未来を支える貴重な財産です。自分の興味や得意なことを考えながら、将来の設計図を自由に描いていくことが大切です。目の前の子どもたち一人ひとりに寄り添いながら、自分自身の成長も目指せる、そんな魅力にあふれた仕事です。

転職

子どもたちの幸せを守る児童相談員という仕事はやりがいのある仕事ですが、長時間労働や精神的な負担も大きく、転職を考える方も少なくありません。児童相談員から他の仕事に移ることは、もちろん可能です。これまでの経験や資格を活かせる仕事はたくさんありますので、ご安心ください。

例えば、相談援助のスキルを活かしたい方は、学校で子どもたちの支援を行うスクールソーシャルワーカーや、病院で患者さんやご家族の相談に乗る医療ソーシャルワーカーなどへの転職が考えられます。子どもと接する仕事に限らず、福祉の知識と経験を活かして、介護施設や障害者支援施設などで働く道も開かれています。高齢者や障害のある方々への支援は、児童相談員としての経験が存分に活かせる分野と言えるでしょう。

児童相談員として培ってきた経験は、転職市場でも高く評価されます。特に、人と話す力や、問題を解決する力、社会福祉に関する知識などは、どんな仕事でも役に立つものです。また、子どもと向き合う中で培われた、忍耐力や傾聴力、共感力なども、大きな強みとなるでしょう。

転職活動を始めるにあたっては、まず自分の強みを明確にすることが大切です。これまでの経験を振り返り、どのような能力を身につけてきたのか、どんな場面でその能力を発揮してきたのかを整理してみましょう。そして、その強みをどのように活かしたいのか、どんな仕事で活躍したいのかをじっくり考えてみてください。

転職エージェントなどに相談するのも良いでしょう。専門の相談員が、あなたの経験や希望に合った仕事探しをサポートしてくれます。転職活動は大変なこともありますが、自分の強みをしっかりと理解し、積極的に行動することで、必ず道は開けます。新たな目標に向かって、自信を持って進んでいきましょう。

| 転職元 | 転職先 | 転職先の職種例 | 活かせるスキル・経験 | 転職活動のポイント |

|---|---|---|---|---|

| 児童相談員 | 他の仕事 | スクールソーシャルワーカー、医療ソーシャルワーカー、介護施設職員、障害者支援施設職員など | 相談援助スキル、福祉の知識と経験、人と話す力、問題解決能力、社会福祉に関する知識、忍耐力、傾聴力、共感力 | 自分の強みを明確にする、転職エージェントなどに相談する |