学芸員の道:博物館で働く専門職

転職の質問

『学芸員』( 学芸員は博物館や美術館などで、資料の収集、保管、展示および調査研究などを行う専門職員です。 学芸員補は学芸員を補助する専門職員で、大学入学資格があれば学芸員補となる資格があります。 まず、様々な資料(実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、映像など)を収集し、整理・保存します。 資料について専門的な調査研究を行い、解説書や目録を作成して展示します。 文化財の発掘・調査・研究、動植物の収集など、野外で調査研究活動を行うこともあります。 調査・分析を通じて発見した新事実などを学会・学術雑誌・出版物などで発表します。)になるには、どうすればいいのでしょうか?

転職研究家

学芸員になるには、大きく分けて二つの道があります。一つは、大学で必要な科目を履修して学芸員資格を取得する方法です。もう一つは、学芸員資格は持っていなくても、博物館などで実務経験を積んで、学芸員として認められる方法です。

転職の質問

大学で必要な科目を履修するというのは、具体的にどんな科目ですか?

転職研究家

大学によって若干の違いはありますが、博物館学、考古学、美術史、民俗学などの専門科目と、法律や展示に関する科目など、幅広い分野の科目を履修する必要があります。詳しくは、各大学のカリキュラムを確認してみるといいでしょう。

学芸員

- 学芸員の主な仕事内容

- 学芸員は博物館や美術館などで、資料の収集、保管、展示および調査研究などを行う専門職員です。 学芸員補は学芸員を補助する専門職員で、大学入学資格があれば学芸員補となる資格があります。 まず、様々な資料(実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、映像など)を収集し、整理・保存します。 資料について専門的な調査研究を行い、解説書や目録を作成して展示します。 文化財の発掘・調査・研究、動植物の収集など、野外で調査研究活動を行うこともあります。 調査・分析を通じて発見した新事実などを学会・学術雑誌・出版物などで発表します。

- 学芸員になるには

- 学芸員になるための資格は、博物館法によって定められており、試験による認定と無試験認定があります。 資格取得に際して年齢の制限はありませんが、実際の任用にあたっては、それぞれの自治体や博物館によって、採用の方法が違っています。一定の条件を満たす者には、試験科目の免除制度があります。 学芸員資格取得者と実際の採用者の数は、現在のところ毎年増加はしていますが大きな開きがあると言われています。 この職業においては、自分の専門領域について常に研究し、高度な知識を身につけるだけの研究能力が必要です。 さらに、自分の専門領域を一般市民や学生へわかりやすく説明するための表現能力も求められます。

学芸員とは

学芸員とは、博物館や美術館、資料館などで、所蔵されている資料の収集、保管、展示、調査研究といった業務に携わる専門職です。彼らは歴史、美術、科学、民俗学など、それぞれの専門分野における深い知識と、資料を適切に扱うための高度な技術を有しています。

学芸員の仕事は、単に資料を管理するだけではありません。資料を後世に残すための保存活動は、学芸員の重要な仕事の一つです。適切な温度や湿度管理、虫やカビの発生を防ぐ対策など、資料の劣化を防ぐための様々な工夫を行っています。また、破損した資料の修復作業も行います。これは、高度な技術と専門知識が求められる、大変緻密な作業です。

さらに、学芸員は資料を人々に伝える役割も担っています。展示物の選定や解説パネルの作成、講演会やワークショップの企画運営など、来館者が資料を通して学びを深め、感動を味わえるよう、様々な工夫を凝らしています。展示内容に合わせて照明や音響を調整したり、模型や映像などを用いて分かりやすく解説したりと、展示空間全体を演出するのも学芸員の仕事です。子供向けの体験学習プログラムなどを企画し、未来を担う子供たちに文化の大切さを伝える活動も行っています。

また、学芸員は研究者としての側面も持ち、資料の調査研究を通して新たな知見を発掘し、学術論文として発表することもあります。古文書の解読や発掘調査などを通して、歴史の謎を解き明かすこともあります。

このように、学芸員は資料の保存と活用を通して、文化の継承と発展に貢献する重要な役割を担っています。未来へ文化の灯を繋ぐ、文化の担い手と言えるでしょう。

| 業務内容 | 詳細 |

|---|---|

| 資料の収集・保管・展示 | 博物館や美術館、資料館などで、所蔵されている資料の収集、保管、展示を行う。それぞれの専門分野における深い知識と、資料を適切に扱うための高度な技術を有する。 |

| 資料の保存 | 資料を後世に残すための保存活動。適切な温度や湿度管理、虫やカビの発生を防ぐ対策など、資料の劣化を防ぐための様々な工夫を行う。破損した資料の修復作業も行う。 |

| 資料の情報発信 | 資料を人々に伝えるための展示物の選定や解説パネルの作成、講演会やワークショップの企画運営などを行う。展示内容に合わせて照明や音響を調整したり、模型や映像などを用いて分かりやすく解説したりと、展示空間全体を演出する。子供向けの体験学習プログラムなどを企画し、未来を担う子供たちに文化の大切さを伝える活動も行う。 |

| 調査研究 | 資料の調査研究を通して新たな知見を発掘し、学術論文として発表する。古文書の解読や発掘調査などを通して、歴史の謎を解き明かす。 |

なるには

博物館で働く専門家である学芸員になる道は、大きく分けて二つの道筋があります。一つ目は、大学で博物館学芸員資格を取得する方法です。この資格を得るには、博物館学に関連する科目を履修し、決められた単位数を取得しなければなりません。博物館学芸員資格の取得が可能な大学は限られていますので、事前に調べておくことが大切です。必要な科目は、博物館に関する法規や倫理、資料の収集や保存、展示に関する知識など多岐にわたります。これらの科目を学ぶことで、学芸員として必要な基礎知識を身につけることができます。

二つ目は、大学院の学芸員養成課程を修了する方法です。大学院では、学部で学ぶよりも専門性の高い知識と研究能力を養うことができます。より深く専門的な研究を行うことで、特定の分野に関する深い知識を身につけることができ、将来、専門性を活かした仕事につなげることができます。大学院で学ぶ内容は、博物館運営の実践的な内容に加え、研究方法や論文作成指導など、高度な内容となっています。

どちらの方法を選んだとしても、資格取得後には、博物館や美術館などに就職し、実務経験を積むことが不可欠です。学芸員の仕事は、資料の収集・保管・展示だけでなく、調査研究や教育普及活動など多岐にわたります。学芸員採用試験はそれぞれの機関が独自に行っているため、募集要項をよく確認し、求められる能力や経験を満たしているかを確認することが重要です。試験内容は筆記試験や面接、専門分野に関する実技試験など様々です。また、博物館実習に参加したり、ボランティア活動を通して経験を積むことも、就職活動において有利に働きます。実習やボランティア活動を通して、実際の現場で働く学芸員の業務内容を理解し、実践的なスキルを磨くことができます。これらの経験は、採用担当者へ熱意を伝える材料にもなります。

| 方法 | 詳細 | メリット |

|---|---|---|

| 大学で博物館学芸員資格を取得 | 博物館学関連科目を履修し、所定単位を取得。取得可能な大学は限られる。法規、倫理、資料収集・保存、展示など多岐にわたる知識を学ぶ。 | 学芸員に必要な基礎知識を習得できる。 |

| 大学院の学芸員養成課程を修了 | 学部よりも専門性の高い知識と研究能力を養う。特定分野の深い知識を習得。博物館運営の実践、研究方法、論文作成指導など高度な内容。 | 専門性を活かした仕事に繋がる。 |

資格取得後のステップ

| ステップ | 詳細 | メリット |

|---|---|---|

| 就職し実務経験を積む | 資料収集・保管・展示、調査研究、教育普及活動など多岐にわたる業務。機関独自の採用試験(筆記、面接、実技など)あり。 | 必須。 |

| 博物館実習・ボランティア活動 | 現場で学芸員の業務内容を理解し、実践スキルを磨く。 | 就職活動で有利。熱意を伝える材料に。 |

キャリアアップ

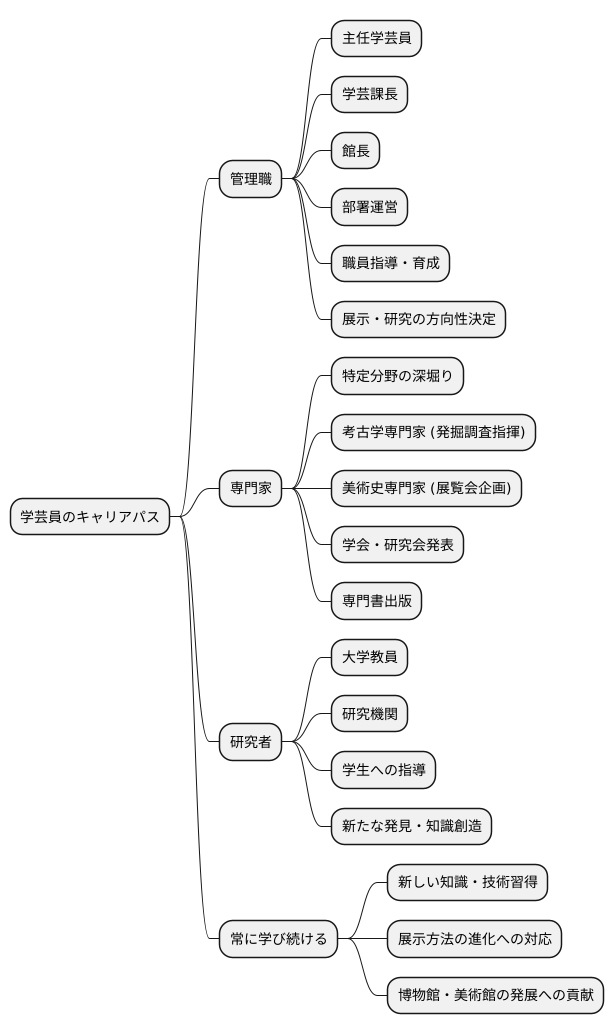

博物館や美術館で働く学芸員にとって、仕事を通して成長し、より高い役職や専門性を身につけることは大切な目標の一つです。学芸員の仕事は、資料の収集や保管、展示の企画、研究活動など多岐に渡り、それだけに将来の道も様々です。経験を積むことで、主任学芸員、学芸課長、最終的には館長といった管理職を目指すことができます。管理職は、部署全体の運営や、他の職員の指導、育成といった重要な役割を担います。また、展示や研究の方向性を決定するなど、博物館や美術館の将来を左右する重要な仕事にも携わります。

特定の分野を深く掘り下げ、その道の専門家として活躍するという道もあります。例えば、考古学の専門家として発掘調査の現場を指揮したり、美術史の専門家として展覧会の企画をまとめたりといった仕事です。それぞれの専門分野で認められることで、学会や研究会で発表を行ったり、専門書を出版したりする機会も得られます。

大学や研究機関に移り、研究者として活動する道を選ぶ学芸員もいます。大学では、学生に専門知識や技能を教え、未来の学芸員を育成します。研究機関では、自らの研究に時間を費やし、新たな発見や知識の創造を目指します。

学芸員は、自分の興味や得意なことを活かしながら、様々な方向へ進むことができます。大切なのは、現状に満足せず、常に学び続け、新しい知識や技術を身につけることです。博物館や美術館を取り巻く状況は常に変化しています。展示方法も技術の進歩とともに進化しています。これらの変化に対応し、より良い展示や研究を行うためには、常に新しい情報を学び続ける必要があります。そうすることで、自身の成長だけでなく、博物館や美術館の発展にも貢献することができます。

必要な能力

博物館や美術館などで働く学芸員には、専門的な知識だけでなく、幅広い能力が求められます。学芸員の仕事は、大きく分けて資料の収集・保管・展示、そして調査研究活動の4つの分野から成り立っています。それぞれの分野で求められる能力を詳しく見ていきましょう。

まず、資料の収集・保管・展示に関する業務においては、専門分野に関する深い知識はもちろんのこと、資料の適切な保存方法や展示方法に関する技術や知識も必要不可欠です。例えば、古文書や美術品などは、光や温度、湿度などの影響を受けやすく、適切な環境で保管しなければ劣化してしまう可能性があります。また、展示においても、資料の特性を考慮した展示方法や照明の調整など、専門的な技術が求められます。加えて、資料に関する問い合わせに対応したり、来館者へ分かりやすく解説するためには、高いコミュニケーション能力も重要です。

次に、調査研究活動においては、文献調査や現地調査を通して情報を収集し、分析する能力が必要です。得られた情報を元に、論文や報告書を作成し、学会などで発表することも重要な業務の一つです。そのため、論理的な思考力や文章表現力も求められます。

これらの能力は、大学や大学院での専門的な学びを通して基礎を築き、実務経験を通してさらに磨かれていきます。学芸員として働くためには、常に新しい情報や技術を学び続ける姿勢が大切です。博物館や美術館は、常に新しい発見や研究成果が発表される場であるため、学芸員は生涯にわたる学習を続け、専門性を高めていく必要があります。また、近年は情報技術の発達に伴い、デジタルアーカイブの作成やオンライン展示など、新しい技術を活用した業務も増えてきています。そのため、情報技術に関する知識やスキルもますます重要になってきています。

| 業務分野 | 求められる能力 |

|---|---|

| 資料の収集・保管・展示 |

|

| 調査研究活動 |

|

| 共通 |

|

将来展望

博物館や美術館といった文化施設は、近年、地域を活気づけたり、観光客を呼び込んだりする場所としての役割も担うようになってきています。そのため、学芸員には、これまでのように資料を大切に守り、活用するだけでなく、地域の人々と協力して活動したり、新しい展示方法を考え出したりと、活動の幅が広がっています。例えば、地域の歴史や文化をテーマにしたイベントを企画したり、学校と連携して子ども向けの体験学習を実施したりするなど、地域社会に貢献する活動が求められています。

また、パソコンやインターネットなどの情報技術の発達に伴い、展示物を写真や映像にしてインターネット上に公開したり、資料の情報をまとめてデータベース化したりといった新しい仕事も増えています。学芸員はこれらの新しい技術も積極的に活用していく必要があります。さらに、近年は、博物館や美術館を訪れる外国人観光客も増えているため、英語をはじめとした外国語の能力も求められる場面も出てきています。

このように、学芸員には、専門的な知識に加えて、様々な能力が求められるようになってきています。これらの変化に対応しながら、学芸員は、文化を次の世代に伝え、発展させていくという重要な役割を担っています。地域社会とのつながりを深め、新しい技術をうまく活用することで、文化施設の魅力を高め、より多くの人々に文化に触れる機会を提供していくことが期待されています。

今後、文化施設の重要性はさらに高まっていくと予想され、それに伴い、学芸員の必要性も増していくでしょう。学芸員は、専門性を活かしながら、社会に貢献できるやりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 求められる役割・能力 | 具体的な活動例 |

|---|---|

| 地域活性化・観光客誘致 | 地域の歴史や文化をテーマにしたイベント企画、学校と連携した子ども向け体験学習の実施 |

| 情報技術活用 | 展示物の写真や映像のインターネット公開、資料のデータベース化 |

| 外国語能力 | 外国人観光客への対応(英語など) |

| 文化の継承・発展 | 次世代への文化伝達、文化施設の魅力向上 |

転職

博物館や美術館などで働く学芸員にとって、転職は比較的よくある出来事です。多くの場合、別の博物館や美術館、あるいは資料館などに異動する形で転職を行います。例えば、歴史を専門とする博物館から、美術品を扱う美術館へ移るといった具合です。また、地方の小さな博物館から、国が運営する国立博物館へと活躍の場を移す学芸員もいます。

学芸員が転職する際には、必ずしも同じ分野の施設を選ぶとは限りません。例えば、考古学を専門とする学芸員が、民俗資料を扱う博物館に転職することもあります。このように、自分の専門性を活かしながら、異なる分野に挑戦することも可能です。

転職を考える学芸員の中には、博物館や美術館以外の道を選ぶ人もいます。大学や研究所など、研究に力を入れている機関に転職するケースもありますし、子どもたちに歴史や文化を教えるため、教育委員会などの行政機関で働く道を選ぶ学芸員もいます。中には、民間企業の学芸員として働く人もいます。

転職活動を始める際には、まず自分自身の専門分野やこれまでの経験、そして将来どのような仕事がしたいのかをしっかりと見定めることが大切です。自分がどのような仕事にやりがいを感じ、どのような分野で貢献したいのかを考える必要があります。そして、その目標を実現するために、どのような経験やスキルが必要なのかを分析する必要があります。

これまでの仕事でどのような成果をあげたか、どのような技術を身につけてきたのかを整理し、効果的に伝えることができれば、転職活動はよりスムーズに進みます。自分の強みをしっかりとアピールすることで、希望する仕事に就く可能性が高まります。転職活動は決して楽ではありませんが、しっかりと準備を行い、積極的に行動することで、きっと良い結果に繋がるはずです。

| 転職元 | 転職先 | 転職理由・目的 |

|---|---|---|

| 博物館 | 美術館、資料館、国立博物館 | キャリアアップ、専門分野の変更 |

| 博物館(考古学専門) | 民俗資料館 | 専門性を活かしつつ、異なる分野への挑戦 |

| 博物館、美術館 | 大学、研究所、教育委員会、民間企業 | 研究、教育、異業種への挑戦 |

| 転職活動のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 自己分析 | 専門分野、経験、将来の希望を明確にする |

| 目標設定 | やりがい、貢献したい分野を考える |

| スキル分析 | 目標達成に必要な経験・スキルを分析する |

| 成果・技術の整理 | これまでの成果・技術を整理し、効果的に伝える |

| 自己PR | 強みをアピールする |