精神保健福祉士:心の支えとなる専門職

転職の質問

『精神保健福祉士』(精神病院や社会復帰施設、保健所などで、心の病気を抱える人の社会復帰を助ける仕事です。家族の相談相手や、医師や看護師など治療チームの調整役も務めます。心の病気を抱える人のより良い暮らしのためにニーズが高まっている職業です。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

精神保健福祉士になるには、国家試験に合格する必要があります。試験を受けるには、指定された大学や養成施設で必要な科目を学び、卒業することが条件です。

転職の質問

大学や養成施設はどこを見ればいいのでしょうか?また、どのような勉強をするのですか?

転職研究家

厚生労働省のホームページで指定大学や養成施設を確認できます。勉強内容は、精神保健福祉に関する法律や制度、相談援助の技術、精神疾患の知識など多岐にわたります。大学や養成施設によってカリキュラムは異なるので、各学校のホームページなどで確認してください。

精神保健福祉士

- 精神保健福祉士の主な仕事内容

- 精神病院や社会復帰施設、および保健所などに勤務して、精神科の患者に対し、社会復帰のための手助けする仕事をするのが、精神保健福祉士です。また家族の相談相手になったり、医師や看護婦、作業療法士などの治療チームの調整役を務めるなどさまざまな役割を持っています。精神障害者の福祉向上のためにニーズが高まっている職業です。

- 精神保健福祉士になるには

- 精神保健福祉士国家試験に合格する必要があります。保健、福祉関連の大学や専門学校で学んだ後、実務を経験(1~2年)するか、要請施設(6ヶ月または1年)を経て病院や福祉センターなどに就職します。

仕事内容

精神保健福祉士は、心の問題を抱える人やその家族に寄り添い、社会の中で生き生きと暮らせるよう支える専門家です。相談援助を主な仕事として、様々な困難を共に考え、解決への道を共に歩みます。活躍の場は、病院や福祉施設、行政機関など多岐に渡り、仕事内容もそれぞれ異なります。

病院では、医師や看護師と協力しながら、患者さんの社会復帰を支えます。退院後の生活設計や社会への適応に向けて、計画を作成し、相談に乗ったりします。また、心の病を抱えることで起こる不安や悩みに耳を傾け、心の支えとなることも大切な役割です。

福祉施設では、利用者さんの日常生活をサポートします。食事や入浴、着替えといった身の回りの世話だけでなく、社会参加を促すための催しや活動を企画・運営し、人との繋がりや生きがいを見つけられるよう支援します。

行政機関では、地域に住む人々の相談に応じたり、心の健康に関する施策を考えたりします。地域社会全体で心の健康を守り、誰もが安心して暮らせる地域づくりに貢献します。

これらの相談業務以外にも、関係機関との連絡調整や、地域での啓発活動なども大切な仕事です。心の健康に関する正しい知識を広め、偏見や差別をなくすための活動にも積極的に取り組みます。精神保健福祉士は、人々の心に寄り添い、社会福祉の立場から支える、大きなやりがいを感じられる仕事と言えるでしょう。

| 活躍の場 | 仕事内容 |

|---|---|

| 病院 | ・医師や看護師と協力し、患者さんの社会復帰を支援 ・退院後の生活設計や社会への適応に向けて計画作成と相談 ・心の病による不安や悩みに耳を傾け、心の支えとなる |

| 福祉施設 | ・利用者の日常生活サポート(食事、入浴、着替えなど) ・社会参加を促す催しや活動の企画・運営 ・人との繋がりや生きがいを見つけられるよう支援 |

| 行政機関 | ・地域住民の相談対応 ・心の健康に関する施策の立案 ・誰もが安心して暮らせる地域づくりに貢献 |

| その他 | ・関係機関との連絡調整 ・地域での啓発活動 ・偏見や差別をなくすための活動 |

資格取得

心の健康を守る大切な仕事である精神保健福祉士になるには、「精神保健福祉士」という国家資格が必要です。この資格を得るには、主に二つの道があります。一つ目は、指定された大学や短期大学で必要な授業を受け、卒業後に国家試験を受ける方法です。大学では、精神保健福祉の基礎知識をはじめ、相談援助の技術や社会福祉制度など、幅広い知識と技能を学ぶことができます。もう一つは、指定された養成施設で決められたカリキュラムを修了し、国家試験に臨む方法です。養成施設では、より実践的な訓練に重点が置かれ、現場で役立つスキルを磨くことができます。どちらの道を選んだとしても、人々の心の問題に向き合うための専門的な知識と技術を身につけることが不可欠です。

国家試験は毎年一回行われ、筆記試験によって合否が判定されます。試験内容は、精神保健福祉に関する法律や制度、相談援助の技法、精神疾患の症状や治療法など多岐にわたります。近年の受験者数の増加に伴い、合格率は50%前後で推移しており、十分な準備が必要となります。試験対策としては、過去問を繰り返し解く、参考書や問題集を活用する、模擬試験を受験するなど、自分に合った学習方法を見つけることが大切です。精神保健福祉を取り巻く状況は常に変化しており、社会のニーズも高まっているため、資格取得を目指す人が増えています。精神保健福祉士は、地域社会で暮らす人々の心の支えとなる、やりがいのある仕事です。専門性を深め、人々の心に寄り添うことができるよう、しっかりとした学びを積み重ねることが重要です。

| 方法 | 内容 | 試験対策 |

|---|---|---|

| 指定大学・短期大学卒業 | 精神保健福祉の基礎知識、相談援助の技術、社会福祉制度など幅広い知識と技能を学ぶ | 過去問演習、参考書・問題集活用、模擬試験受験など |

| 指定養成施設修了 | 実践的な訓練に重点を置き、現場で役立つスキルを磨く |

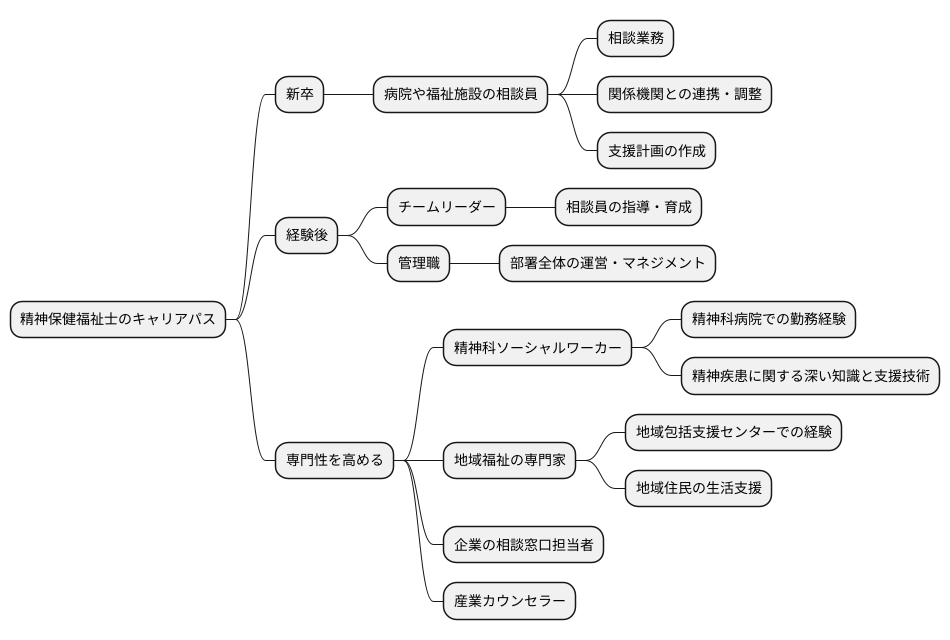

キャリアパス

精神保健福祉士の仕事内容は多岐に渡り、様々な経験を積み重ねることで、自分らしい働き方を見つけることができます。まず、新卒でこの資格を取得した方の多くは、病院や福祉施設といった場所で相談員として働き始めます。利用者やその家族の話をじっくり聞き、問題解決に向けた支援を行います。相談業務を通して、関係機関との連携や調整、支援計画の作成といった実践的なスキルを磨いていくことができます。

ある程度の経験を積んだ後は、チームリーダーや管理職といった責任ある立場を目指すことができます。チームリーダーは、相談員をまとめ、指導・育成を行う役割を担います。管理職になると、部署全体の運営やマネジメントに携わることになります。相談員としての経験を活かしながら、組織運営や人材育成といった新たな領域で活躍できる道も開かれています。

また、特定の分野に特化し、専門性を高めていくことも可能です。例えば、精神科病院での勤務経験を活かして、精神疾患に関する深い知識と支援技術を持つ精神科ソーシャルワーカーを目指すことができます。あるいは、地域包括支援センターでの経験を積むことで、地域住民の生活を支える地域福祉の専門家として活躍することもできます。その他にも、近年需要が高まっている企業の相談窓口担当者や、心の健康を守るための専門家である産業カウンセラーといった道も選択できます。

このように、精神保健福祉士には、様々な活躍の場があります。医療機関や福祉施設だけでなく、企業や地域社会といった幅広い分野で、人々の心の健康を支える重要な役割を担っています。自分の興味や関心に基づき、経験を積み重ねながら、自分らしいキャリアパスを描いていくことができるでしょう。

必要な能力

精神保健福祉士という仕事は、人の心の支えとなる大切な仕事です。この仕事で活躍するためには、専門的な知識や技術はもちろんのこと、それ以上に人間としての力が求められます。

まず何よりも大切なのは、相手の心に寄り添い、共感する力です。相談に来る人々は、心に深い傷を負っていたり、大きな悩みを抱えていたりします。そのような人々の気持ちを真摯に受け止め、信頼関係を築くことが、支援の出発点となります。相手の言葉にしっかりと耳を傾け、表情や仕草などにも気を配りながら、共感をもって寄り添う姿勢が不可欠です。

次に、状況を的確に把握し、適切な対応策を考え出す力が必要です。問題の根本原因はどこにあるのか、どのような支援が必要なのかを見極めるためには、冷静な判断力と分析力が求められます。また、一人ひとりの状況は異なり、複雑に絡み合っている場合も少なくありません。関係機関と連携を取りながら、様々な角度から状況を分析し、最適な解決策を探っていく必要があります。

そして、この仕事には強い精神力も必要です。精神保健福祉士は、時に辛い状況に立ち会うこともあります。精神的に辛い状況に置かれた人々と向き合い続けるためには、自分自身の心を健康に保つ努力も欠かせません。困難な状況に直面しても、粘り強く、前向きに、利用者の最善の利益を考えて行動できる精神力が求められます。

専門知識や技術は、学び続けることで身につけることができます。しかし、共感する力、分析力、精神力といった人間性は、一朝一夕で身につくものではありません。だからこそ、日々の経験を通して、人間性を磨き続けることが重要です。そうすることで、真に人々の心に寄り添える精神保健福祉士へと成長できるのです。

やりがいと難しさ

精神保健福祉士の仕事には、人々の心に寄り添い、人生を支えるという、大きなやりがいがあります。

利用者の方々が、心身の健康を取り戻し、社会生活への復帰を果たしていく過程を、一番近くで見守ることができるのは、この仕事の大きな魅力です。

社会復帰という目標を達成できた時の喜びは、この仕事でしか味わえない特別なものです。

また、様々な困難を抱える人々と深く関わる中で、自分自身の視野が広がり、人間としての成長を感じられることも、大きなやりがいと言えるでしょう。

しかし、精神保健福祉士の仕事は、精神的な負担も大きい仕事です。

深刻な悩みや問題を抱える利用者の方々と向き合う中で、共感し、寄り添うほどに、精神的なストレスを感じてしまうことも少なくありません。

支援の方法を工夫し、懸命に取り組んでも、なかなか思うように状況が改善せず、無力感や挫折感を味わってしまうこともあるでしょう。

困難な状況に直面した時、一人で抱え込まずに、同僚や上司、関係機関と連携を密にすることが大切です。

チームで互いに協力し、支え合い、知恵を出し合うことで、利用者の方にとって最善の支援を提供できるよう努めることができます。

そして、困難な事例に立ち向かい、経験を積む中で、精神保健福祉士としての専門知識や技能は磨かれ、より質の高い支援を提供できるようになっていきます。

利用者の方々の回復と自立を支援するという、大きな責任とやりがいのある仕事だからこそ、常に学び続け、自己研鑽に励むことが重要です。

困難を乗り越えた先にこそ、大きな成長と深い喜びが待っていると言えるでしょう。

| メリット | デメリット | 対策 |

|---|---|---|

| 人々の心に寄り添い、人生を支える大きなやりがい 利用者の心身の健康回復と社会復帰を一番近くで見守ることができる 自分自身の視野が広がり、人間としての成長を感じられる |

精神的な負担が大きい 支援がうまくいかず、無力感や挫折感を味わうことがある |

同僚や上司、関係機関と連携を密にする チームで互いに協力し、支え合い、知恵を出し合う 常に学び続け、自己研鑽に励む |

将来展望

心の健康を守る仕事である精神保健福祉士のこれからの見通しについて考えてみましょう。

私たちの社会は、高齢化や人々のつながりの変化、心の健康への関心の高まりなど、様々な変化の中にあります。このような変化の中で、心のケアの専門家である精神保健福祉士の役割は、これまで以上に大切になってきています。

特に、住み慣れた地域で安心して暮らせるように支える仕組みである地域包括ケアシステムの整備が進むにつれて、地域で活動する精神保健福祉士の必要性はさらに高まると考えられます。地域の人々の心の健康を支え、安心して生活を送れるようにサポートする役割は、今後ますます重要になるでしょう。

また、会社で働く人々の心の健康を守ることも、大きな課題となっています。近年、企業では従業員の心の健康を守るための取り組みが重視されており、会社で働く精神保健福祉士の活躍の場も広がっています。ストレスの多い職場環境で働く人々を支え、心の健康問題の予防や早期発見、適切なケアにつなげる役割を担う精神保健福祉士の需要は、今後ますます増えていくでしょう。

このように、精神保健福祉士は、これからの社会でますます必要とされる、将来性のある仕事と言えるでしょう。人々の心の健康を守り、社会全体の well-being(より良く生きること)に貢献できる、やりがいのある仕事です。困っている人々に寄り添い、支え、そして共に歩むことで、社会に貢献できる、そんな魅力にあふれた仕事です。

| 要因 | 精神保健福祉士の役割 | 将来性 |

|---|---|---|

| 高齢化、人々のつながりの変化、心の健康への関心の高まり | 心のケアの専門家として、これまで以上に重要な役割 | 必要性が増大 |

| 地域包括ケアシステムの整備 | 地域で活動し、人々の心の健康を支え、安心して生活を送れるようにサポート | 必要性が増大 |

| 企業における従業員の心の健康への関心の高まり | 従業員の心の健康を守り、問題の予防や早期発見、適切なケア | 需要が増加 |