和菓子職人の魅力と将来性

転職の質問

質問:「和菓子職人」(和菓子職人とは和菓子店でいろいろな和菓子を作る職人です。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

和菓子職人になるには、主に2つの道があります。1つは、和菓子専門学校や製菓学校で学ぶ方法。もう1つは、和菓子店で働きながら、技術を身につける方法です。

転職の質問

専門学校と和菓子店、それぞれにメリット・デメリットはありますか?

転職研究家

専門学校では基礎から体系的に学べますが、費用がかかります。和菓子店では実務を通して学べますが、覚えるまで時間がかかるかもしれません。どちらが良いかは、あなたの学び方や状況によります。

和菓子職人

- 和菓子職人の主な仕事内容

- 和菓子職人とは和菓子店で各種の和菓子を製造する職人です。

- 和菓子職人になるには

- 和菓子職人になるために必要な資格や条件は特にありません。 入職して経験を積む過程で、持っていると有利な資格に「製菓衛生士」や「和菓子1級技能士」などの国家試験があります。

和菓子職人の仕事内容

和菓子職人とは、日本の伝統的なお菓子を作る仕事です。あんこ、餅、求肥といった基本的な材料の準備から、季節を感じさせる繊細な上生菓子の形作り、焼き菓子作り、そしてお店で販売するまで、様々な仕事を行います。それぞれの作業で必要な技術や知識は違い、長年の経験と練習によって身につくものも多いです。

まず、材料の準備の段階では、素材の質を見極める目利きと、素材の持ち味を最大限に引き出すための下準備が重要です。例えば、あんこを作る際には、小豆の選別、煮る時間、砂糖の加減など、一つ一つの工程に職人の技が光ります。餅を作る際にも、もち米の種類や蒸し加減、つき方によって食感が大きく変わるため、細心の注意が必要です。

上生菓子を作る場合は、四季折々の花鳥風月を表現する高度な技術と、美しいものを見分ける力が必要です。練り切り、こなし、きんとんといった様々な技法を駆使し、繊細な模様や形を作り上げます。一つ一つが芸術作品と言えるほどの美しさを持つ上生菓子は、まさに職人の技術と感性の結晶です。

焼き菓子の場合は、火加減や焼く時間を調整することで、丁度良い歯ごたえと風味を作り出す熟練の技が求められます。温度や湿度の変化にも気を配りながら、丁寧に焼き上げていくことで、香ばしく風味豊かな焼き菓子が完成します。

また、材料選びや組み合わせにも職人のこだわりが反映され、お店ごとの独特の味が生まれます。和菓子作りは、ただお菓子を作る作業ではなく、日本の伝統文化を受け継ぎ、人々に喜びと感動を与える芸術的な仕事と言えるでしょう。日々新しい菓子を生み出し、技術の向上に努めることで、和菓子の伝統を守りつつ、未来へと繋いでいく役割を担っています。

| 作業 | 必要な技術・知識 |

|---|---|

| 材料の準備 | 素材の質を見極める目利き、素材の持ち味を最大限に引き出すための下準備(例:あんこ作りにおける小豆の選別、煮る時間、砂糖の加減、餅作りにおけるもち米の種類や蒸し加減、つき方) |

| 上生菓子作り | 四季折々の花鳥風月を表現する高度な技術、美しいものを見分ける力、練り切り、こなし、きんとんといった様々な技法 |

| 焼き菓子作り | 火加減や焼く時間を調整することで、丁度良い歯ごたえと風味を作り出す熟練の技、温度や湿度の変化への配慮 |

| その他 | 材料選びや組み合わせ、新しい菓子の開発、技術の向上 |

和菓子職人になるには

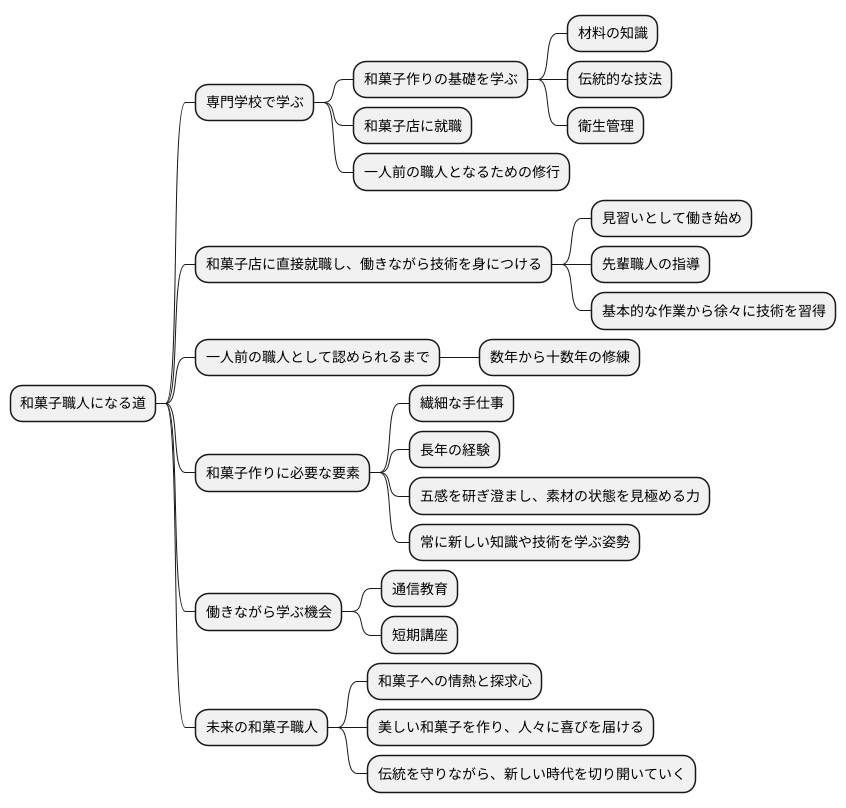

あんこを使った練り切りや、季節の彩り豊かな上生菓子、日々の暮らしに寄り添う餅菓子など、和菓子は日本の伝統文化を象徴する食の一つです。その繊細な味わいと美しい見た目を作る和菓子職人になる道は、大きく分けて二つの方法があります。一つは専門学校で学ぶ方法です。和菓子作りの専門学校では、材料の知識から伝統的な技法、衛生管理まで、和菓子作りに必要な基礎を学ぶことができます。卒業後は和菓子店に就職し、一人前の職人となるための修行を始めます。もう一つは、和菓子店に直接就職し、働きながら技術を身につける方法です。見習いとして働き始め、先輩職人の指導の下、材料の準備や片付けといった基本的な作業から徐々に技術を習得していきます。どちらの方法でも、一人前の職人として認められるまでには、数年から十数年の修練が必要です。

和菓子作りは、繊細な手仕事と、長年の経験によって培われる熟練の技が求められる世界です。気温や湿度の変化によって仕上がりが変わるため、五感を研ぎ澄まし、素材の状態を見極める力が重要になります。また、季節感を大切にする和菓子は、四季折々の素材を扱うため、常に新しい知識や技術を学ぶ姿勢も求められます。近年は、通信教育や短期講座など、働きながら学ぶ機会も増えてきています。和菓子職人への道は長く険しいですが、和菓子への情熱と探求心があれば、きっと乗り越えられるでしょう。美しい和菓子を作り、人々に喜びを届ける、やりがいのある仕事です。伝統を守りながら、新しい時代を切り開いていく、そんな未来の和菓子職人を目指してみませんか。

和菓子職人のキャリアパス

和菓子職人への道は、まず見習いから始まります。この期間は、和菓子作りの土台となる重要な時期です。材料の下ごしらえや掃除といった基本的な作業を通して、道具の使い方や材料の扱い方、職場の規律などを学びます。もち米を蒸したり、餡を練ったりといった単純な作業ながらも、一つ一つ丁寧に、正確に行うことが求められます。先輩職人の技を間近で見ながら、技術を盗み、和菓子作りへの理解を深めていきます。

見習い期間を終えると、一人前の職人として認められます。餡を包んだり、模様をつけたり、より複雑な和菓子作りを任されるようになります。季節感を大切にした繊細な和菓子は、日本の伝統技術の結晶です。伝統的な技法を忠実に守りながら、創意工夫を加え、新しい和菓子を生み出す職人へと成長していきます。技術の向上だけでなく、味覚や美的感覚を磨くことも重要です。

さらに経験を積むと、主任という役職に就くことができます。主任は、他の職人の指導や育成、製造計画の立案など、指導的役割を担います。後輩たちに技術や知識を伝え、チーム全体で質の高い和菓子作りを目指します。また、材料の在庫管理や発注、製造工程の管理など、工場全体の円滑な運営にも貢献します。

工場長は、工場全体の運営管理や品質管理の責任者です。高い責任感とマネジメント能力が求められる、和菓子職人としての最高峰と言えるでしょう。材料の仕入れから製造、販売まで、あらゆる工程を管理し、常に安定した品質の和菓子を提供することが求められます。また、従業員の管理や育成、コスト管理、売上管理など、経営的な視点も必要です。

長年の経験と実績を積み、高い技術と経営能力を身につけた職人は、独立開業という道を選ぶことができます。自分の店を持つことは、多くの和菓子職人にとっての夢です。自分の作りたい和菓子を作り、お客様に直接提供することで、大きなやりがいを感じることができます。

このように、和菓子職人のキャリアパスは多岐に渡ります。どの道を選ぶにしても、常に学び続ける姿勢が大切です。伝統を守りながら、新しい技術やアイデアを取り入れ、より美味しい和菓子を作り続けることで、和菓子の世界を広げていくことができます。

| 段階 | 業務内容 | 求められるスキル/能力 |

|---|---|---|

| 見習い | 材料の下ごしらえ、掃除、簡単な和菓子作り | 丁寧さ、正確さ、観察力 |

| 職人 | 複雑な和菓子作り、伝統的な技法の継承、新しい和菓子の開発 | 技術力、創造性、味覚、美的感覚 |

| 主任 | 職人の指導・育成、製造計画の立案、工場全体の運営 | 指導力、管理能力、計画力 |

| 工場長 | 工場全体の運営管理、品質管理、従業員管理、コスト管理、売上管理 | 高い責任感、マネジメント能力、経営的視点 |

| 独立開業 | 自分の店の経営、和菓子の製造・販売 | 経営能力、顧客対応能力 |

和菓子職人のやりがい

和菓子職人にとって、この上ない喜びは、丹精込めて作り上げた菓子が人々を笑顔にする瞬間です。一つ一つ丁寧に仕上げた菓子が、季節の行事や祝いの席といった特別なひとときを彩り、喜びを分かち合うお手伝いができることに、深い満足感を得られます。

また、古くから受け継がれてきた伝統の技を守り、さらに発展させていくことも大きなやりがいです。先人たちが築き上げてきた技術を大切にしながら、時代の流れとともに変化する人々の味覚に合わせて、新たな素材や製法を取り入れることで、今までにない独創的な和菓子を生み出すことができます。それは、職人としての創造性を存分に発揮できる場であり、大きな喜びにつながります。

お客様から直接感謝の言葉をいただくことも、大きな励みとなります。真心込めて作った菓子を「美味しい」と喜んでいただけた時、苦労も吹き飛びます。また、コンテストなどで入賞し、自分の技術が認められた時は、職人冥利に尽きる瞬間です。このような経験は、さらなる技術向上へのモチベーションを高め、より質の高い和菓子作りへと駆り立ててくれます。

和菓子作りは、日々技術を磨くことで、職人としての成長を肌で感じられる仕事です。同じ菓子を作るにしても、昨日より今日、今日より明日と、技術の向上とともに、より美味しく美しい菓子を作ることができるようになります。一つ一つの菓子に心を込め、技術を磨き続けることで、職人としての腕を上げ、より深い世界へと進むことができます。そして、その成長が、日々の仕事へのやりがいへとつながっていくのです。

| やりがい | 詳細 |

|---|---|

| 人々を笑顔にする | 丹精込めて作り上げた菓子が、季節の行事や祝いの席といった特別なひとときを彩り、喜びを分かち合うお手伝いができる。 |

| 伝統の技を守り、発展させる | 先人たちが築き上げてきた技術を大切にしながら、時代の流れとともに変化する人々の味覚に合わせて、新たな素材や製法を取り入れ、独創的な和菓子を生み出す。 |

| お客様からの感謝 | 真心込めて作った菓子を「美味しい」と喜んでいただけた時、苦労も吹き飛ぶ。 |

| 技術の向上と成長 | 日々技術を磨くことで、職人としての成長を肌で感じられ、より美味しく美しい菓子を作ることができるようになる。 |

| コンテスト入賞 | 自分の技術が認められた時は、職人冥利に尽きる瞬間。 |

和菓子職人の将来性

日本の伝統的なお菓子である和菓子は、長い歴史の中で育まれてきた食文化の結晶であり、国内外で高い評価を得ています。四季折々の自然の美しさを表現した繊細な造形、厳選された素材の持ち味を生かした上品な味わい、そして日本の心を感じさせる奥深い文化性は、和菓子ならではの魅力です。近年では、健康への関心が高まる中で、和菓子の自然由来の材料や丁寧な製法が見直され、新たな需要が生まれています。砂糖の使用を控えたり、食物繊維や栄養価の高い材料を取り入れたりと、現代人の嗜好に合わせた商品開発も盛んに行われています。また、海外での和菓子人気も高まっており、輸出額も増加傾向にあります。日本の伝統文化への関心の高まりとともに、和菓子は「クールジャパン」を代表する存在として世界から注目を集めており、和菓子職人の活躍の場は世界へと広がっています。

しかし、その一方で、和菓子業界は後継者不足という深刻な課題に直面しています。長年の修行が必要とされる高度な技術や、労働時間の長さ、比較的に低い賃金などが、若者の和菓子職人離れにつながっているとされています。伝統的な技術を継承し、和菓子文化を守っていくためには、若い世代の育成が不可欠です。そのため、国や業界団体による支援策の拡充、働きやすい環境づくりなど、様々な取り組みが行われています。

今後、和菓子職人には、伝統を守りながらも、新しい時代に合わせて和菓子の魅力を発信していく役割が期待されています。創造性と挑戦する心を持ち、新しい素材や技術を取り入れながら、現代人の嗜好に合わせた商品開発や、新たな販路の開拓など、和菓子業界の未来を切り開いていくことが求められています。情熱と探究心にあふれた人材が、これからの和菓子業界を担い、世界に誇る日本の食文化を未来へとつないでいくことでしょう。

| 現状 | 課題 | 展望 |

|---|---|---|

| 国内外で高い評価、クールジャパンを代表する存在として注目、輸出額増加傾向 | 後継者不足、若者の和菓子職人離れ | 伝統を守りつつ新しい時代に合わせて和菓子の魅力を発信、創造性と挑戦する心を持ち、新しい素材や技術を取り入れ、現代人の嗜好に合わせた商品開発や新たな販路開拓 |

和菓子職人の転職

和菓子職人の転職は、様々な道筋があります。同じ和菓子の世界でも、街の和菓子屋さんから、ホテルや旅館、料亭といった宿泊施設や飲食店など、活躍の場は多岐に渡ります。技術を磨きたいと考える職人は、誰もが知る有名店や歴史ある老舗に転職することもあります。また、自分の得意な和菓子の種類を専門的に扱うお店に移る人もいます。例えば、練り切りを得意とする職人は、上生菓子に特化したお店を選ぶかもしれませんし、餡作りが得意な職人は、大福や饅頭など餡を主役とした商品を作るお店を選ぶかもしれません。

転職活動では、これまでの経験や実績、そして和菓子作りに対する熱い思いを伝えることが大切です。面接では、今までどのような和菓子を作ってきたのか、どのような技術を持っているのか、具体的に説明することで、採用担当者に自分の実力を理解してもらうことができます。また、和菓子作りへの情熱を伝えることで、仕事に対する熱意をアピールし、採用担当者に良い印象を与えることができます。

最近は、転職支援サービスや求人サイトを利用して仕事を探す方法も一般的です。これらのサービスは、自分の希望する条件に合った求人を探すのに役立ちます。例えば、勤務地や給与、労働時間など、自分の希望に合った求人を検索することができます。また、転職エージェントに相談することで、自分に合った職場を紹介してもらえることもあります。転職エージェントは、求人情報の提供だけでなく、履歴書の書き方や面接対策などのサポートもしてくれるので、転職活動が初めての人にも心強い味方となります。

転職を考える際は、まず自分の将来設計をしっかりと立てることが重要です。どのような職場で、どのような和菓子を作りたいのか、将来どのような和菓子職人になりたいのか、じっくりと考えましょう。自分の目標や希望を明確にすることで、転職活動の方向性が見えてきます。そして、目標達成のためには、どのような経験や技術が必要なのかを考え、計画的に行動することが大切です。焦らず、じっくりと時間をかけて、自分に合った職場を見つけましょう。

| 転職の道筋 | 転職活動のポイント | 転職方法 | 転職前の準備 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|