言語聴覚士の仕事と将来展望

転職の質問

『言語聴覚士』になるには、どうすればいいのでしょうか?

転職研究家

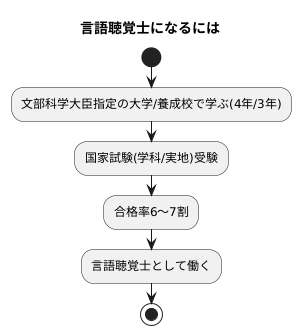

言語聴覚士になるには、国家試験に合格する必要があります。そのためには、厚生労働大臣が指定した大学や養成施設で3年以上学び、必要な知識や技術を習得しなければなりません。

転職の質問

指定された学校を卒業すれば、すぐに国家試験を受けられるのですか?

転職研究家

はい。指定された大学や養成施設を卒業すれば、国家試験の受験資格が得られます。卒業後、試験に合格すれば、晴れて言語聴覚士として働くことができるようになります。

言語聴覚士

- 言語聴覚士の主な仕事内容

- 言語聴覚士は、事故や病気などにより言葉によるコミュニケーションが困難になっている方に対して聴力や音声機能、言語機能の検査を実施し、医師や歯科医師の指示のもと、機能を回復するための訓練(話す・聞く・食べる・飲み込むなど)やアドバイスなどを行うのが主な仕事です。リハビリは長期間に渡るケースが多く、地道に訓練していく粘り強さや包容力、鋭い洞察力が求められます。医学や歯科学、心理学にも精通したリハビリの専門家として、病院や高齢者介護施設、社会福祉施設、療育施設など、さまざまな分野で活躍しています。

- 言語聴覚士になるには

- 言語聴覚士養成する大学や短大、専門学校を卒業し、年1回実施される言語聴覚士国家試験に合格→免許登録するのが一般的です。医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学など、多岐にわたる専門性の高い知識が必要です。

仕事内容

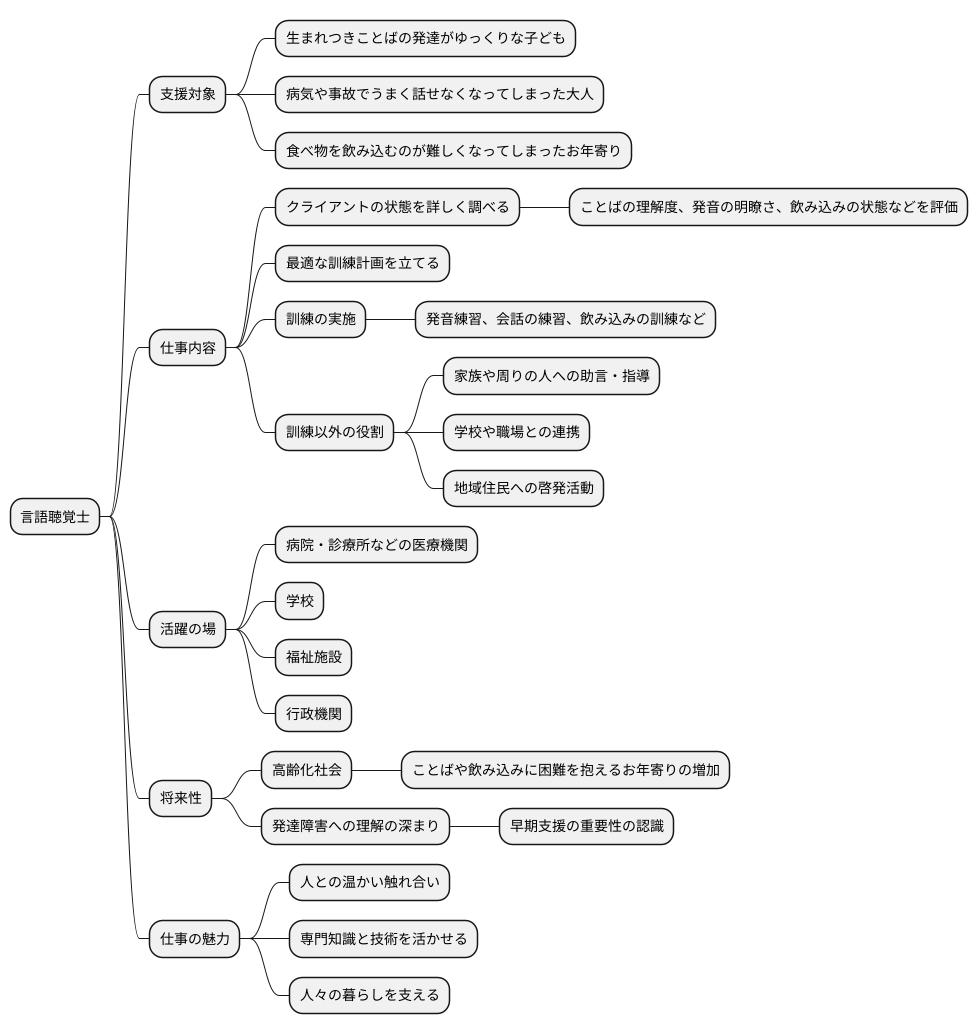

ことばによるやり取りに困難を抱える人々を支える専門職、それが言語聴覚士です。生まれたときからことばの発達がゆっくりな子ども、病気や事故でうまく話せなくなってしまった大人、食べ物を飲み込むのが難しくなってしまったお年寄りなど、様々な背景を持つ人々が支援の対象となります。

言語聴覚士の仕事は、まずクライアントの状態を詳しく調べるところから始まります。ことばの理解度や発音の明瞭さ、飲み込みの状態などを丁寧に評価し、一人ひとりに最適な訓練計画を立てます。そして、その計画に基づいて、発音練習や会話の練習、飲み込みの訓練などを行います。訓練の内容は、クライアントの年齢や状態、そして目標によって大きく異なります。子どもであれば、遊びを取り入れた楽しい訓練を行うこともありますし、おとなの方であれば、社会復帰を目指した実践的な訓練を行うこともあります。

訓練以外にも、言語聴覚士は様々な役割を担います。例えば、クライアントの家族や周りの人に対して、日常生活でのコミュニケーションを円滑にするための助言や指導を行います。また、学校や職場と連携して、クライアントが社会生活を送る上で必要な環境調整を支援することもあります。さらに、地域住民に向けて、ことばの発達や飲み込みに関する講演会や相談会などを開催し、啓発活動を行うこともあります。

活躍の場は病院や診療所などの医療機関だけでなく、学校や福祉施設、行政機関など多岐にわたります。近年、高齢化が進むとともに、ことばや飲み込みに困難を抱えるお年寄りが増えています。また、発達障害への理解が深まるにつれ、早期からの支援の重要性が認識されるようになってきています。そのため、言語聴覚士の必要性はますます高まっており、将来性のある職業と言えるでしょう。人との温かい触れ合いを大切にしながら、専門知識と技術を活かして人々の暮らしを支えたいという方には、やりがいのある仕事です。

やりがい

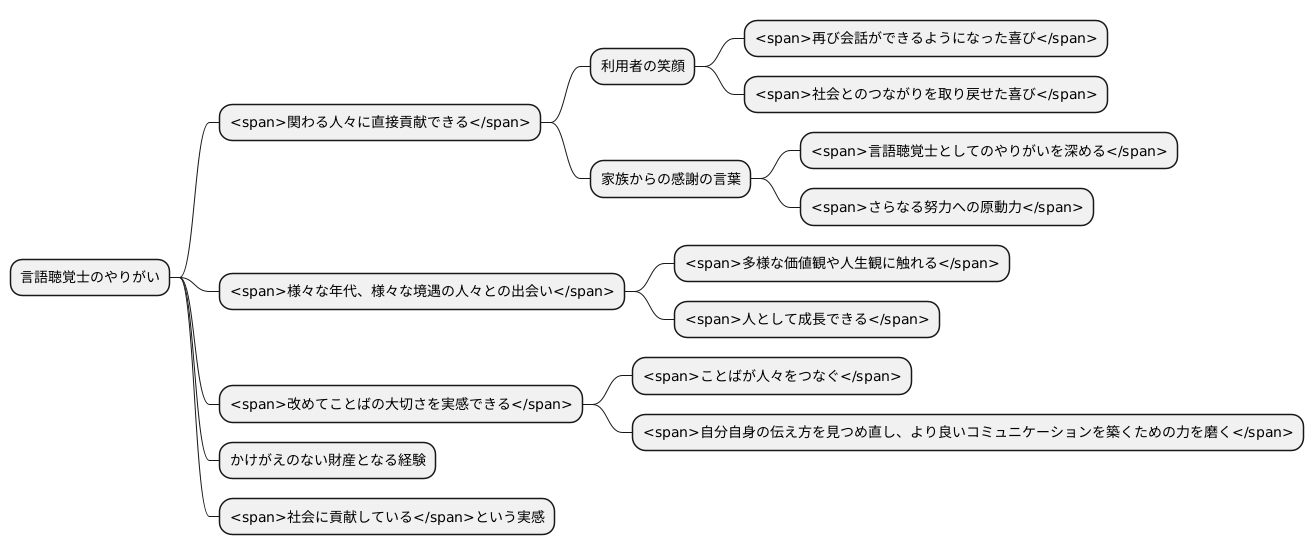

ことばを扱う専門家として、人々の暮らしを支える仕事である言語聴覚士は、関わる人々に直接貢献できるという大きなやりがいがあります。失われたことばを取り戻し、円滑な意思疎通ができるようになった利用者の方々の笑顔は、この仕事の大きな喜びです。再び会話ができるようになった喜び、社会とのつながりを取り戻せた喜びを分かち合う瞬間は、何ものにも代えがたい感動を与えてくれます。

利用者の方々だけでなく、そのご家族からの感謝の言葉も、日々の業務の大きな支えとなります。愛する人が再びことばを取り戻すことは、家族にとっても大きな喜びです。その喜びを共に分かち合い、感謝の言葉をいただくことは、言語聴覚士としてのやりがいを深めるとともに、さらなる努力への原動力となります。

また、言語聴覚士の仕事は、様々な年代、様々な境遇の人々との出会いをもたらします。子どもから高齢者まで、それぞれ異なる背景を持つ人々と関わる中で、多様な価値観や人生観に触れることができます。これは、人として成長できる貴重な機会であり、この仕事の魅力の一つです。

さらに、日々の業務を通して、改めてことばの大切さを実感できることも、この仕事ならではの特徴です。円滑なコミュニケーションがいかに大切か、そしてことばが人々をつなぐ力を持っているかを、改めて認識することができます。同時に、自分自身の伝え方を見つめ直し、より良いコミュニケーションを築くための力を磨くこともできます。

利用者一人ひとりと真摯に向き合い、共に歩む中で得られる経験は、かけがえのない財産となるでしょう。そして、社会に貢献しているという実感も、大きなやりがいへとつながります。

必要なスキル

言語聴覚士は、ことばや聴こえ、食べることなどに課題を持つ人々を支援する専門家です。仕事を行う上で欠かせないのが、国家資格である言語聴覚士の資格です。この資格を得るには、指定された大学や養成校で専門的な学びを積み重ね、国家試験に合格する必要があります。厚生労働省が指定する養成機関で、必要な知識と技術を習得することが第一歩です。

言語聴覚士の業務は多岐に渡り、幅広い知識とスキルが求められます。医学、心理学、言語学といった専門知識は基礎となる重要な要素です。これらの知識を基に、クライアント一人ひとりの状態を丁寧に評価し、個別性を踏まえた上で、効果的な訓練プログラムを立案し、実行していく必要があります。また、クライアントが抱える課題は多様であり、発音の改善、ことばの理解促進、食べる機能の回復など、様々な訓練を行います。そのため、常に新しい情報や技術を学び続ける向上心も大切です。

さらに、言語聴覚士はクライアント本人だけでなく、その家族とも深く関わります。家族からの相談に乗ったり、家庭での訓練方法を指導したりする場面も多く、良好な人間関係を築くための高いコミュニケーション能力が求められます。クライアントや家族の不安や悩みに寄り添い、共感しながら支えていく温かい心と忍耐力も、この仕事には欠かせません。

そして、言語聴覚士の仕事は単独で行うものではありません。医療機関では医師や看護師、福祉施設では介護職員や社会福祉士、教育機関では教師など、様々な専門家とチームを組んで連携しながら支援を進めていきます。円滑なコミュニケーションを取り、協力して仕事を進めるためのチームワークも重要な要素です。周りの人と協力し合いながら、クライアントにとって最善の支援を提供していくことが、言語聴覚士の使命と言えるでしょう。

資格取得

ことばや聞こえに関する専門家である言語聴覚士になるには、国家資格が必要です。この資格を得るためには、いくつかの段階を踏まなければなりません。まず、文部科学大臣の指定を受けた大学や養成校で、必要な科目を学び、卒業することが必須条件です。これらの学校では、ことばや聞こえのしくみ、発達、障害、リハビリテーションなど、多岐にわたる専門知識や技術を習得します。期間は大学で4年間、養成校で3年間です。

学校を卒業したら、いよいよ国家試験です。試験は毎年1回実施されます。試験は大きく分けて、学科試験と実地試験の2つです。学科試験では、言語聴覚士として働く上で必要な専門知識や関連法規、倫理などが出題されます。実地試験では、模擬患者への対応などを通して、実践的な能力が試されます。試験内容は幅広く、難易度も高いため、合格率は例年6割から7割程度です。

試験に合格すると、晴れて言語聴覚士として働くことができます。活躍の場は、病院や診療所などの医療機関、高齢者施設や障害者施設などの福祉施設、学校や特別支援教室などの教育機関など、多岐にわたります。近年、ことばや聞こえに課題を持つ子どもや高齢者が増えているため、言語聴覚士の需要はますます高まっています。それに伴い、受験者数も増加傾向にあり、資格取得の競争は激化しています。

資格取得を目指す人は、計画的な学習が不可欠です。大学や養成校での授業はもちろん、試験対策もしっかり行う必要があります。過去問を解いたり、模擬試験を受けたりすることで、自分の弱点を知り、克服していくことが重要です。また、最新の医療情報や福祉制度などについても、常にアンテナを高くしておきましょう。地道な努力を続け、着実に知識と技術を身につけることで、合格への道が開けるでしょう。

将来の展望

社会全体がますます高齢化していく中で、ことばや聞こえ、食べることに課題を持つ高齢の方々が増えてきています。こうした状況を受けて、言語聴覚士の活躍の場は大きく広がり、将来性は非常に高いと言えるでしょう。

高齢の方々にとって、脳卒中後のことばの障害や、認知症による意思疎通の困難は、生活の質を大きく下げる一因となります。言語聴覚士は、専門的な知識と技術を用いて、こうした方々一人ひとりに合わせた訓練や支援を行い、円滑なコミュニケーションや食事の楽しみを取り戻せるようサポートします。

また、近年では、発達障害を抱える子どもたちへの理解も深まり、早期からの適切な支援の重要性が認識されるようになってきました。ことばの発達の遅れや、円滑な人間関係を築く上での困難を抱える子どもたちにとって、言語聴覚士による専門的な支援は、健やかな成長を促す上で欠かせないものとなっています。

地域で支え合う仕組みである地域包括ケアシステムの推進も、言語聴覚士の活躍の場を広げる大きな要因です。病院だけでなく、在宅での医療や地域のリハビリテーションの現場においても、言語聴覚士は専門性を活かして、地域住民の健康な暮らしを支えていくことが期待されています。

言語聴覚士は、資格を取得したのちも、常に学び続け、新しい知識や技術を身につけることが大切です。研鑽を積むことで、管理職としてチームをまとめたり、特定の分野の専門家として指導的な役割を担ったり、研究者として新たな知見を生み出したりと、様々な形でキャリアアップを目指すことができます。社会の変化に合わせて成長し続けることで、より専門性を高め、やりがいのある仕事に携わり続けることができるでしょう。

| 要因 | 言語聴覚士の活躍の場 |

|---|---|

| 高齢化 | ことばや聞こえ、食べることに課題を持つ高齢者への訓練・支援 |

| 脳卒中後遺症、認知症 | コミュニケーション、食事の楽しみの回復支援 |

| 発達障害の理解深化 | 子どもへの早期支援 |

| 地域包括ケアシステムの推進 | 病院以外での在宅医療、リハビリ |

| 継続学習 | 管理職、専門家、研究者 |

転職

ことばに関わる専門家である言語聴覚士の仕事は、病院や介護施設、学校など様々な場所で求められています。そして、その活躍の場は広がる一方です。言語聴覚士の転職を考える理由は人それぞれ。より専門性を高めたい、生活と仕事のバランスを調整したい、待遇改善を目指したいなど、様々な思いがあります。

転職活動の第一歩は、情報収集です。求人情報サイトや転職を支援する会社などを利用して、多くの求人情報に触れることが大切です。これらの情報源を活用することで、自分の希望に合う職場を見つけやすくなります。待遇面だけでなく、職場の雰囲気や理念、研修制度なども確認することで、長く働き続けられる職場を見つける手がかりになります。

面接は、自分を伝える大切な機会です。これまでの経験や培ってきた技術を、具体例を交えながら説明することで、自分の強みを効果的に伝えることができます。また、転職の理由を正直に話すことも重要です。将来どのような言語聴覚士を目指したいのか、自分の描く将来像を伝えることで、熱意が伝わりやすくなります。

転職は、新たな可能性を切り開くチャンスです。キャリアアップを目指す、よりやりがいのある仕事に就く、自分らしい働き方を実現するなど、転職によって得られるものは様々です。そのためには、まず自分自身をよく理解することが重要です。自分の得意なこと、苦手なこと、そして将来どのような言語聴覚士になりたいのかをじっくりと考え、キャリアプランを明確にすることで、より良い転職活動を行うことができます。周りの人に相談したり、転職に関する本を読んだりするのも、新たな気づきを得る良い方法です。焦らず、じっくりと時間をかけて、自分にぴったりの職場を見つけましょう。