介護支援専門員:寄り添う専門職への道

転職の質問

先生、『介護支援専門員』になるにはどうすればいいんですか?

転職研究家

いい質問だね。介護支援専門員、つまりケアマネージャーになるには、まず国家資格である『介護支援専門員』の資格を取得する必要があるんだよ。

転職の質問

その資格はどうやって取れるんですか?

転職研究家

いくつかルートがあるんだけど、代表的なのは、福祉系の大学や専門学校などで必要な科目を修めて卒業する方法、それと、実務経験を積んでから国家試験を受験する方法があるよ。詳しくは厚生労働省のホームページなどで調べてみてね。

介護支援専門員

- 介護支援専門員(ケアマネージャー)の主な仕事内容

- 要支援・要介護認定を受け、介護保険サービス利用者からの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態を考慮して、在宅や施設で適切なサービスが受けられるように、介護サービス計画(ケアプラン)を立てたり、関係機関との連絡調整をおこなうのが主な仕事です。ケアマネージャーは通称で、正式名称は介護支援専門員といいます。

- 介護支援専門員(ケアマネージャー)になるには

- 「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格した後、「介護支援専門員実務研修」を修了し、「介護支援専門員証」の交付を受けることが必要です。

仕事の概要

介護支援専門員、通称ケアマネージャーは、高齢者や障がいのある方が、自分らしく暮らし続けるためのお手伝いをする専門家です。主な仕事は、介護が必要と認められた方のために、どのようなサービスを利用するかをまとめた「ケアプラン」を作成することです。

ケアプランを作る際には、利用者本人やご家族のお話をじっくり伺います。どのような暮らしを望んでいるのか、現在の生活状況はどうなのか、体の状態や心の状態はどうなのかなど、様々なことを丁寧に尋ねます。そして、その方に最適なサービスを組み合わせて、ケアプランを作成します。

例えば、自宅で生活するための支援が必要な方には、訪問介護や訪問入浴、デイサービスといったサービスを組み合わせることもあります。施設への入所を希望する方には、適切な施設を紹介し、入所手続きの支援も行います。

ケアプランの作成だけでなく、様々な事業者との連絡調整も大切な仕事です。ヘルパーさんや看護師さん、理学療法士さんなど、多くの専門家と連携を取りながら、サービスがスムーズに提供されるように調整します。また、サービスの提供状況を定期的に確認し、状況に応じてケアプランの内容を見直すこともあります。利用者の状態が変化した場合や、新たなニーズが生じた場合は、すぐに対応できるよう、常に気を配る必要があります。

ケアマネージャーは、利用者本人やご家族だけでなく、サービスを提供する事業者、市町村の窓口、病院や診療所など、様々な関係者と連携を取りながら仕事を進めます。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域社会を支える重要な役割を担っているのです。

| 役割 | 主な仕事 | 仕事内容 |

|---|---|---|

| 高齢者や障がいのある方が、自分らしく暮らし続けるためのお手伝いをする専門家 | 介護が必要と認められた方のために、どのようなサービスを利用するかをまとめた「ケアプラン」を作成 |

|

やりがい

介護支援専門員、いわゆるケアマネージャーは、利用者の方々やそのご家族の生活に深く寄り添い、支える仕事です。利用者の方々の生活の質を高めるお手伝いができるという点で、大きなやりがいを感じられる仕事と言えるでしょう。

ケアマネージャーの仕事は、単に介護サービスを提供することだけではありません。利用者の方々にとって何が本当に必要なのかを見極め、その人に合った最適なケアプランを作成することが重要です。そのためには、利用者の方々やご家族とじっくり話し合い、信頼関係を築き上げていく必要があります。

ケアマネージャーの業務は多岐に渡ります。利用者の方々の状態を把握し、必要なサービスの種類や量を検討します。そして、様々な事業者と連絡を取り合い、サービス提供の調整を行います。また、サービスが計画通りに提供されているかを確認するのもケアマネージャーの大切な役割です。

これらの業務は決して容易ではありません。しかし、利用者の方々の笑顔や感謝の言葉は、ケアマネージャーにとって大きな喜びであり、仕事のやりがいに繋がります。利用者の方々の状態が改善され、自立した生活を送れるようになったときや、ご家族の負担が軽減されたときには、大きな達成感を味わうことができるでしょう。

さらに、ケアマネージャーは地域社会に貢献しているという実感を得られる仕事でもあります。様々な人と関わり、地域包括ケアシステムの一員として活躍することで、自分自身の成長にも繋がるでしょう。介護の仕事に興味があり、人と接することが好きで、責任感の強い方には、まさに最適な職業と言えるでしょう。

| 仕事内容 | やりがい | 業務内容 |

|---|---|---|

| 利用者の方々やそのご家族の生活に深く寄り添い、支える仕事 |

|

|

必要な資格

介護支援専門員、いわゆるケアマネージャーとして働くためには、国家資格である「介護支援専門員」の資格が必須です。この資格は、簡単に取得できるものではなく、所定の要件を満たした上で、試験に合格しなければなりません。

まず、受験資格を得るためには、指定された資格を保有し、一定の実務経験を積む必要があります。指定資格には、介護福祉士、社会福祉士、看護師、理学療法士などが含まれます。これらの資格は、いずれも人の生活を支援することに関連する専門的な知識や技術を必要とするものです。

必要な実務経験年数は、保有する資格によって異なります。例えば、介護福祉士の資格を保有している場合は5年間、社会福祉士や看護師の資格を保有している場合は3年間の実務経験が必要です。これは、介護支援専門員として働く上で必要な実践的な能力を養うためです。

受験資格を満たした後は、都道府県が実施する試験に合格する必要があります。試験は毎年1回実施され、介護支援分野に関する幅広い知識や、利用者一人ひとりに合わせたケアプランを作成する能力などが問われます。試験内容は多岐にわたり、合格率は例年30%前後と難関となっています。

介護支援専門員の資格取得には、地道な努力と学習が必要です。しかし、資格を取得することで、専門性を高め、より質の高い介護サービスを提供できるようになり、自身のキャリアアップにも繋がります。やりがいのある仕事に就きたい、人の役に立ちたいという強い思いを持つ人にとって、目指す価値のある資格と言えるでしょう。

| 資格名 | 必須資格 | 実務経験年数 | 試験 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 介護福祉士、社会福祉士、看護師、理学療法士など | 保有資格による(例:介護福祉士5年、社会福祉士・看護師3年) | 都道府県実施(年1回) 介護支援分野の知識、ケアプラン作成能力など |

約30% |

キャリアパス

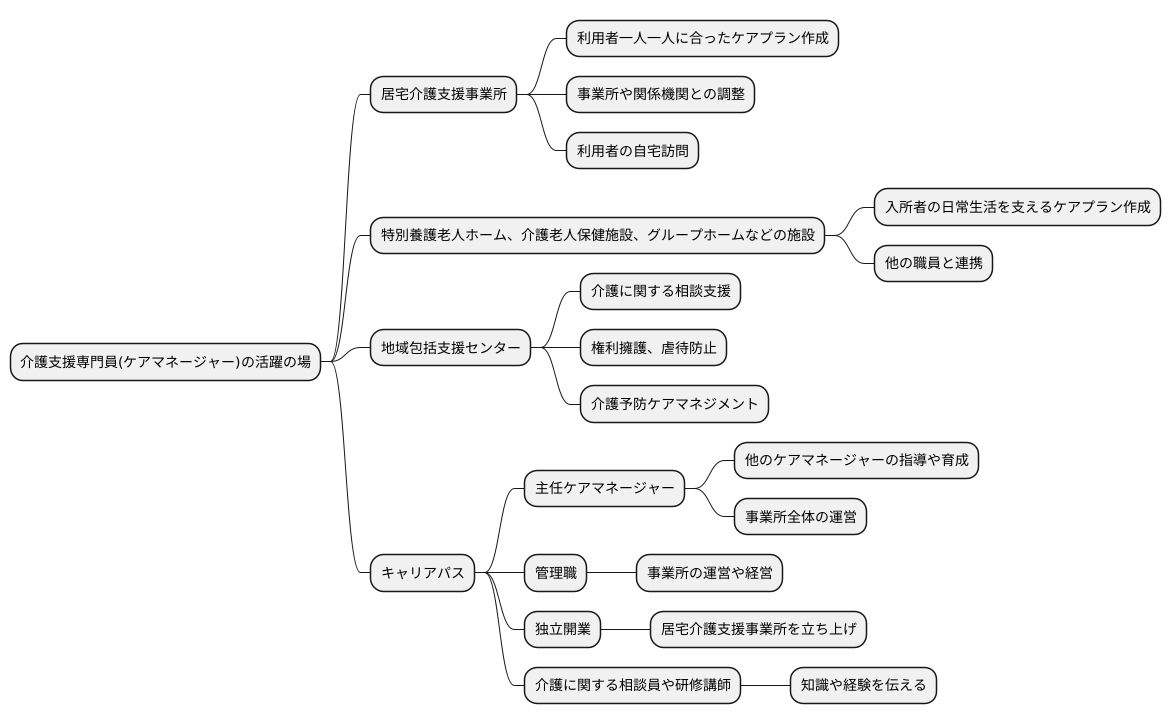

介護支援専門員、いわゆるケアマネージャーは、様々な場所で活躍できる仕事です。その活躍の場は施設から在宅、地域全体まで幅広く、やりがいも大きい仕事と言えるでしょう。

まず、ケアマネージャーの主な職場として思い浮かぶのは、居宅介護支援事業所です。利用者一人一人に合った介護サービス計画、いわゆるケアプランを作成し、その実現に向けて事業所や関係機関との調整を行います。利用者の自宅を訪問することも多く、身近な存在として信頼関係を築くことが大切です。他にも、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、グループホームなどの施設で働くケアマネージャーもいます。施設では、入所者の日常生活を支えるケアプランを作成し、他の職員と連携しながら質の高いサービス提供を目指します。

経験を積むことで、主任ケアマネージャーとして、他のケアマネージャーの指導や育成、事業所全体の運営に携わることも可能です。さらに、管理職として、事業所の運営や経営に深く関わる道もあります。また、独立開業という選択肢もあります。自分で居宅介護支援事業所を立ち上げ、地域に密着したサービス提供を目指すことができます。

近年注目されているのが、地域包括支援センターです。地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域全体で支えるための拠点です。ここで働くケアマネージャーは、介護に関する相談支援だけでなく、権利擁護や虐待防止、介護予防ケアマネジメントなど、多岐にわたる業務を行います。地域住民の生活を支え、地域社会に貢献できる仕事です。

さらに、ケアマネージャーとしての経験を活かして、介護に関する相談員や研修講師として活躍する道もあります。培ってきた知識や経験を伝えることで、介護業界全体の質の向上に貢献することができます。このように、ケアマネージャーのキャリアパスは多様化しており、自分の目指す方向に合わせて様々な道を選ぶことができます。

今後の見通し

我が国は急速に高齢化が進んでおり、それに伴い介護を必要とする人も増加の一途をたどっています。今後、介護の仕事に従事する人はさらに必要になると予想され、中でも介護支援専門員(ケアマネージャー)の需要はますます高まるでしょう。国の調べでは、2040年には約80万人のケアマネージャーが必要とされています。これは、現在のケアマネージャー数と比較すると、非常に大きな数字です。

ケアマネージャーは、介護が必要な人の状況を把握し、その人に合ったケアプランを作成する仕事です。つまり、利用者と介護サービス事業者をつなぐ重要な役割を担っています。しかし、ケアマネージャーの仕事は、ケアプランの作成だけにとどまりません。利用者の自宅を訪問して状況を確認したり、サービス事業者と連絡を取り合ったり、関係機関との調整を行ったりと、多岐にわたる業務をこなす必要があります。そのため、多くのケアマネージャーが業務負担の重さに悩まされています。

質の高い介護サービスを提供するためには、ケアマネージャーの負担を軽減し、働きやすい環境を作る必要があります。具体的には、ケアプラン作成を支援する仕組み作りや、多職種との連携強化などが挙げられます。また、ケアマネージャー自身も高度な専門知識や技術を身につけることが重要です。利用者の状態を的確に把握し、適切なケアプランを作成するためには、介護保険制度に関する知識だけでなく、医療や福祉に関する幅広い知識が求められます。さらに、様々な職種の人と円滑に連携し、協力して仕事を進めるためのコミュニケーション能力も必要です。

近年、情報通信技術を使ったケアプラン作成支援の仕組みも導入され始めています。これらの技術を活用することで、ケアマネージャーの事務作業を減らし、利用者と向き合う時間を増やすことができます。今後、ケアマネージャーには、これらの変化に対応しながら、利用者一人ひとりに寄り添った、きめ細やかなサービスを提供していくことが求められます。

| 現状 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|

| 高齢化の進展に伴い、介護需要が増加。ケアマネージャーの需要も増加。2040年には約80万人必要と予測。 | ケアマネージャーの業務負担が大きい。多岐にわたる業務(ケアプラン作成、利用者訪問、サービス事業者との連絡、関係機関との調整など)をこなす必要がある。 |

|