空への憧れ、パイロットの道:険しくも魅力的なキャリア

転職の質問

パイロットになるには、どうすればいいですか?

転職研究家

パイロットになるには、大きく分けて旅客機のパイロットと小型機のパイロットの二つの道があります。旅客機のパイロットは、航空会社が独自に設けている訓練生制度か、自社養成パイロットの道があります。小型機の場合は、操縦免許を取得することから始めます。

転職の質問

航空会社が独自に設けている訓練生制度と自社養成パイロットの違いはなんですか?

転職研究家

訓練生制度は、航空会社が費用を負担してライセンス取得までを支援する制度です。自社養成は、大学卒業後に航空会社が採用し、育成する制度です。どちらも狭き門ですが、夢を実現するために頑張ってください。

パイロット

- パイロットの主な仕事内容

- パイロットは、乗客や貨物を運ぶ国内・国際路線の航空機を操縦したり、写真撮影や広告宣伝、遊覧飛行、航空測量などを行う小型飛行機やヘリコプターを操縦します。 大型旅客機は、機長と副操縦士が協力して操縦を行う。 機長は、航空機の操縦など、飛行についての全責任を負い、他の乗務員の指揮監督も行う。 副操縦士は、操縦や地上の航空管制官との通信、飛行計器類の監視などについて機長を補佐する。また、機長に不測の事態が生じた場合、直ちにその職務を引き継ぐ。 出発前に気象データなどを考慮にいれて、ディスパッチャー(運航管理者)とともに安全で経済的な飛行プランを立案し、飛行高度・飛行速度や燃料の量などを決定する。エンジンや操縦装置・計器の点検を行った後、離陸する。 飛行中は飛行プランを守って運航し、地上の管制機関に飛行状況を連絡したり、通信モニターや計器の監視をするなど、常に安全運航に気を配る。また、病人やハイジャックなどの不測の事態にも冷静に対処する。 着陸後は、所定の飛行日誌を記入し、到着地の整備担当者に航空機の状態を報告する。ディスパッチャーには航路の気象状態を後続の便のために伝達する。 小型飛行機では、飛行プランの作成から操縦までを一人で行い、簡単な整備点検もする。

- パイロットになるには

- 飛行機の操縦に従事するためには、事業用操縦士、定期運送用操縦士の資格といった、運輸省航空局が実施する国家試験に合格し、ライセンスを取得しなければなりません。 ライセンスには、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士の3つが業務の範囲別に定められており、自家用飛行機を操縦する場合には自家用操縦士の資格だけでよいのですが、報酬を受けてパイロットの業務に就くためには、少なくとも事業用操縦士の技能証明が必要です。 資格取得のためには、航空会社の試験に応募する方法と航空大学校に入学する方法がある。航空会社には筆記試験や面接、パイロットとしての適性検査を経て採用される。航空大学校の入学試験には学力検査、身体検査、心理検査、口述試験、操縦適性検査がある。なお、この他一部の大学(東海大学)では航空操縦学科を設けて、一定期間米国に留学させ、米連邦航空局の操縦免許を取得し、日本の操縦免許に書き換えるコースを設けている。 さらに、実際にパイロットの業務に就くためには、定期運送用操縦士の資格に加え、航空法に定められたさまざまな資格や証明を取得しなくてはなりません。

夢を現実に:パイロットになるには

空を自由に飛びたい、多くの人を目的地まで安全に送り届けたい。そんな夢を抱き、パイロットを目指す人は少なくありません。しかし、パイロットになる道は険しく、たゆまぬ努力が必要です。大きく分けて二つの道があり、一つは航空会社が費用を負担して養成する自社養成パイロットの道です。この制度は人気が高く、選考試験の倍率も非常に高いです。筆記試験や面接、適性検査などを突破し、晴れて合格すれば、航空会社が指定する訓練機関で、学科や飛行訓練を受けます。費用は会社が負担しますが、厳しい訓練に耐え、一人前の操縦士になるための責任は重大です。

もう一つは、国土交通省が管轄する航空大学校に進学する道です。航空大学校は、パイロット養成に特化した学校であり、高度な専門知識と技術を学ぶことができます。しかし、入学試験は難関であり、厳しい学力試験に加え、面接や身体検査など、様々な試験を突破しなければなりません。卒業後は、航空会社に入社し、副操縦士として乗務を開始します。どちらの道を選ぶにしても、パイロットになるには厳しい訓練と学習が必要不可欠です。

また、航空身体検査の基準も非常に厳格です。視力や聴力、平衡感覚など、高い身体能力が求められます。健康状態はもちろんのこと、精神的な強さも重要な要素となります。空の上では、予期せぬ事態が発生することもあります。そのような状況でも冷静に判断し、的確な行動をとるためには、強い精神力が欠かせません。パイロットを目指す人は、これらの情報を参考に、自分に合った道を選んでください。夢への道のりは険しいですが、憧れの職業に就くための努力は、きっと大きな達成感につながるでしょう。努力と強い意志を持って夢に向かって突き進んでください。

| パイロットになる道 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 自社養成パイロット | 費用は会社負担 | 選考試験の倍率が非常に高い |

| 航空大学校 | 高度な専門知識と技術を学べる | 入学試験が難関 |

- どちらの道を選んでも厳しい訓練と学習が必要

- 航空身体検査の基準が非常に厳格(高い身体能力、強い精神力が必要)

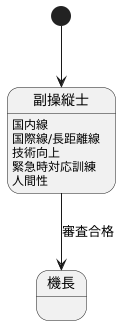

副操縦士から機長へ:経験を積む日々

空を駆ける旅客機の操縦桿を握る機長は、誰もが憧れる職業です。しかし、最初から機長になれるわけではありません。まずは副操縦士として、数千時間もの飛行経験を積み重ねる必要があるのです。副操縦士の最初の仕事は、国内の短い路線を担当することです。たとえば、東京から大阪、福岡といった主要都市間を結ぶ路線です。これらの路線で、基本的な操縦技術を磨き、機体の特性を理解していきます。機長の指示に従いながら、離陸、上昇、巡航、降下、着陸といった一連の操作を正確に行うことが求められます。短い路線に慣れてくると、徐々に国際線や長距離路線を担当するようになります。国際線では、様々な国の空港や空域を経験し、異なる文化や習慣への理解を深めることができます。また、長距離路線では、長時間の飛行に耐えられる体力と集中力、そして変化する気象条件への対応能力が求められます。副操縦士は、操縦技術の向上だけでなく、気象や航法、航空機システムに関する知識も深めていく必要があります。刻々と変化する天候を読み解き、安全な航路を選び、複雑な機材を操作するためには、たゆまぬ学習が必要です。さらに、緊急時の対応手順についても訓練を重ね、冷静かつ的確な判断ができるよう備えなければなりません。エンジン停止や火災発生といった予期せぬ事態に直面した際、乗客の安全を守るためには、迅速かつ的確な行動が求められます。副操縦士の仕事は、操縦技術の習得だけにとどまりません。機長からの指導や他の乗務員との連携を通じて、人間性も磨かれていきます。機長は、副操縦士にとって、操縦技術だけでなく、安全運航に対する心構えやリーダーシップを学ぶ師匠のような存在です。また、客室乗務員や整備士といった他の乗務員との協力も不可欠です。チームワークを高め、円滑なコミュニケーションを図ることで、安全で快適な空の旅を提供することができます。こうして、数千時間もの飛行経験を経て、厳しい審査に合格することで、初めて機長の資格を得ることができるのです。安全運航の責任を担う者として、常に冷静沈着で、的確な判断と行動ができるよう、副操縦士時代から日々努力を重ねることが重要です。

機長の責任とやりがい

空を駆ける乗り物の安全を守る責任者、それが機長です。機長の肩には、乗客乗員全員の命を預かる重責がのしかかっています。安全な空の旅を実現するため、機長は常に冷静さを保ち、的確な判断と指示を出さなければなりません。多くの人の命を預かる責任の重さは計り知れませんが、それと同時に大きなやりがいを感じられる職業でもあります。

空の旅は、綿密な準備から始まります。離陸前に、機長は乗務員全員を集め、飛行計画や気象状況、緊急時の対応手順などを共有します。全員が同じ情報を共有し、理解することで、安全運航の土台が築かれます。飛行中は、刻々と変化する気象状況や航空機のシステムの状態を監視し、不測の事態に備える必要があります。どんな状況でも冷静に状況を判断し、適切な指示を出せる能力が求められます。また、乗務員をまとめ、チームとして機能させることも機長の重要な役割です。乗客の安全を守るためには、乗務員同士の息の合った協力が不可欠です。

無事に目的地に到着した時、機長は大きな達成感とやりがいを感じます。数百人の乗客を無事に送り届けたという責任感と安堵感は、他の職業では味わえない特別なものです。また、世界中の空を飛び回り、様々な文化に触れられる機会があることも、この職業の魅力です。見知らぬ土地を訪れ、異文化に触れることで、視野が広がり、人生を豊かに彩ることができます。機長という職業は、責任の重さ、やりがい、そして魅力が一体となった、特別な職業と言えるでしょう。

| 業務内容 | 責任 | やりがい |

|---|---|---|

| 乗客乗員全員の安全を守る | 数百人の命を預かる重責 | 無事に目的地に到着した時の達成感と安堵感 |

| 飛行計画、気象状況、緊急時対応手順の確認と共有 | 冷静な状況判断と的確な指示 | 世界中の空を飛び回り、様々な文化に触れられる |

| 飛行中の気象状況や航空機システムの状態監視 | 乗務員をまとめ、チームとして機能させる | 視野が広がり、人生を豊かに彩ることができる |

訓練と学び続ける姿勢

空を飛ぶ仕事は、常に変化し続けています。そのため、操縦士には新しい技術や知識を学び続けることが求められます。日々の訓練はもちろんのこと、飛行機の操縦席そっくりの装置を使った模擬訓練も欠かせません。飛行機の仕組みが新しくなったり、行き先を案内する仕組みが変わったり、天候を読む技術が向上したりと、常に最新の情報を学び、安全に空を飛ぶために役立てなければなりません。

飛行機の仕組みが複雑化するにつれ、操縦士にはこれまで以上に多くの知識が求められています。例えば、近年の航空機はコンピューター制御によって高度な自動化が実現されており、操縦士はこれらのシステムを理解し、適切に操作できなければなりません。また、世界中の空を飛ぶためには、様々な国の言葉で書かれた資料を読み解く能力も必要です。さらに、常に変化する国際情勢や航空法規の最新情報も把握しておく必要があります。

緊急事態に対処するための手順についても、繰り返し訓練を行い、どのような状況でも落ち着いて行動できるよう備えなければなりません。想定外の出来事が起こった時でも、冷静に状況を判断し、乗客の安全を守るために的確な行動をとる必要があります。そのためには、緊急時の手順を記憶しているだけでなく、状況に応じて適切な判断ができるよう訓練を積むことが重要です。

操縦士は常に学び続ける心構えを持つことが大切です。安全に空を飛ぶ責任を担う者として、自ら進んで学び、常に万全の状態で仕事に臨む必要があります。技術が急速に発展している現代において、操縦士は生涯にわたって学び続け、常に最新の知識と技術を身につけなければならないのです。空の安全を守るという重大な責任を自覚し、たゆまぬ努力を続けることが、一人前の操縦士になるために必要不可欠です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 学習内容 | 新しい技術、知識、飛行機の仕組み、行き先案内、天候を読む技術、国際情勢、航空法規、緊急時の手順など |

| 学習方法 | 日々の訓練、模擬訓練、資料の読み込み、最新情報の把握、繰り返し訓練など |

| 必要能力 | コンピューター制御システムの理解と操作、多言語の資料読解、冷静な状況判断、適切な行動、常に学び続ける心構えなど |

| 重要性 | 乗客の安全を守る、空の安全を守る、生涯にわたって学び続ける、たゆまぬ努力など |

空の安全を守る誇り

空の安全を守るという大きな責任を担う仕事、それが飛行機の操縦士です。操縦士は、多くの人々の命を預かり、安全に目的地まで送り届けるという重要な役割を担っています。日々変化する天候や、予期せぬトラブルにも冷静かつ迅速に対応するため、厳しい訓練と弛まぬ学習を積み重ねています。操縦技術の向上はもちろんのこと、航空力学や気象学、航空法など、幅広い知識と深い理解が求められます。

飛行機の操縦士は、常に安全運航を最優先に考え、一秒たりとも気を抜くことができません。離陸前の綿密な点検から、飛行中の的確な状況判断、そして着陸後の報告まで、一つ一つの行動に責任と誇りを持って取り組んでいます。乗客の安全と安心を守るため、冷静沈着さを保ち、いかなる状況においても最善の判断と行動ができるよう、日々自己研鑽に励んでいます。

また、操縦士は、単に飛行機を操縦するだけでなく、乗客への配慮も欠かせません。快適な空の旅を提供するため、機内アナウンスや乗客への対応にも気を配り、プロとしての意識を高く持っています。

人々の生活を支え、世界の空を繋ぐ飛行機の操縦士の仕事は、社会貢献度の高い、やりがいのある職業です。空の安全を守るという誇りと責任感、そして人々を目的地まで safely に送り届けるという使命感が、操縦士の大きなモチベーションとなっています。多くの人の命を預かる責任の重さを感じながらも、青い空を飛び、世界を繋ぐという仕事の素晴らしさが、彼らを日々奮い立たせているのです。

| 責任 | 行動 | 能力 | やりがい |

|---|---|---|---|

| 空の安全を守る | 厳しい訓練と弛まぬ学習 | 操縦技術、航空力学、気象学、航空法など幅広い知識と深い理解 | 社会貢献度の高い仕事 |

| 人々の命を預かる | 離陸前の綿密な点検、飛行中の的確な状況判断、着陸後の報告 | 冷静沈着、最善の判断と行動 | 人々を目的地まで安全に送り届ける |

| 乗客への配慮 | 機内アナウンス、乗客への対応 | 冷静沈着 | 青い空を飛び、世界を繋ぐ |