非上場という選択:安定と成長の両立

転職の質問

先生、「非上場」ってよく聞くんですけど、転職やリスキリングと何か関係あるんですか?

転職研究家

いい質問だね。直接的な関係は薄いけど、転職を考える際に、上場企業か非上場企業かというのは、会社選びの基準の一つになるよね。リスキリングも、将来転職を考えているなら、上場企業と非上場企業それぞれの特徴を理解した上で、学ぶ内容を決めるという視点も持てるね。

転職の質問

なるほど。上場企業と非上場企業で、そんなに違いがあるんですか?

転職研究家

そうだね。例えば、上場企業は広くお金を集めることができるから事業を大きくしやすいけど、株主の意見を聞かないといけない。非上場企業は株主の影響を受けにくいけど、お金を集めるのが難しい面もある。それぞれにメリット・デメリットがあるんだよ。

非上場とは。

転職や学び直しについて、『非上場』という言葉を説明します。株式を例にすると、証券取引所に上場していない、つまり株を公開して売買できるようにしていない状態のことです。日本では昔からサントリー、竹中工務店、出光興産の三社が非上場の代表例として知られています。非上場であり続けるのは、経営陣を変えたくない、あるいは株を売って資金を集めなくても十分にお金があるといった理由からです。

株式上場しない会社

証券取引所に株式を上場していない会社、いわゆる非上場企業についてお話します。名前を聞いただけではどんな会社か想像しづらいかもしれませんが、実は私たちの生活を支える様々な製品やサービスを提供している、なくてはならない存在なのです。

非上場企業とは、株式を公開せずに事業を運営している会社のことです。株式を公開し、証券取引所に上場している会社とは異なり、広く一般から資金を調達することはありません。その代わりに、銀行からの融資や、創業家一族や経営陣の出資、ベンチャーキャピタルなどからの資金提供を受けて事業を展開しています。

上場企業に比べて知名度は低い場合が多いですが、独自の経営方針に基づき、堅実な経営を続けている会社が多く存在します。特定の地域に根差した事業を展開し、地域経済の活性化に大きく貢献している会社もあります。また、特定の分野において高度な技術力を持ち、ニッチな市場で高いシェアを誇る会社もあります。

非上場企業には、上場という選択をしない理由がそれぞれあります。上場すると、株主への説明責任や情報公開の義務など、様々な制約が生じます。自社の経営方針や意思決定の自由度を維持するために、あえて上場しない道を選ぶ会社もあります。また、上場に伴う費用や手間を考慮し、非上場のまま事業を成長させることを選択する会社もあります。

非上場企業は、上場企業とは異なる独自の道を歩み、社会に貢献しています。私たちの生活を支える様々な製品やサービスを提供する会社、地域経済を支える会社、世界トップレベルの技術を持つ会社など、多様な非上場企業が、経済活動を陰で支える重要な存在なのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 株式を公開せずに事業を運営している会社 |

| 資金調達 | 銀行融資、創業家一族・経営陣の出資、ベンチャーキャピタルなど |

| 特徴 | 知名度は低いが、独自の経営方針、堅実な経営、地域経済への貢献、ニッチ市場での高いシェアなど |

| 上場しない理由 | 経営方針・意思決定の自由度の維持、上場に伴う費用や手間 |

| 役割 | 生活を支える製品・サービスの提供、地域経済への貢献、高度な技術力など |

非上場のメリットとデメリット

非公開会社であることには、良い点と悪い点があります。まず、良い点としては、株主からの短期的な利益を求める圧力を受けにくいことが挙げられます。上場企業は、株主の利益を優先するため、どうしても目先の利益に注目しがちです。しかし、非公開会社であれば、長期的な視点で事業に取り組むことができ、腰を据えて新しい技術の開発や人材育成などに投資することができます。じっくり時間をかけて、会社の土台をしっかりと固めることができるのです。また、経営の自由度が高いことも魅力です。上場企業の場合、株主の意向を無視することはできません。しかし、非公開会社であれば、株主の意向に左右されずに、独自の方針で会社を運営することができます。会社の進むべき道を、自分たちで決めることができるのです。

一方、悪い点としては、お金を集める方法が限られることが挙げられます。上場企業であれば、株式を発行することで、多くの資金を調達することができます。しかし、非公開会社の場合、銀行からの融資などに頼らざるを得ず、事業を大きくする速さが制限される可能性があります。せっかく良い事業計画があっても、資金不足のために実現できないこともあるのです。また、知名度が低いため、優秀な人材を集めることが難しい場合もあります。一般的に、上場企業の方が知名度が高いため、優秀な人材が集まりやすいです。非公開会社の場合、会社の良さを理解してもらうための努力が必要になります。社風や事業内容の魅力を丁寧に伝えることで、優秀な人材の確保を目指していく必要があるのです。非公開会社は、これらの良い点と悪い点をしっかりと理解し、自社にとって最適な経営戦略を練ることが大切です。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 株主の影響 | 短期的な利益を求める圧力を受けにくい 長期的な視点で事業に取り組める 新しい技術の開発や人材育成に投資できる |

– |

| 経営の自由度 | 株主の意向に左右されずに、独自の方針で会社を運営できる | – |

| 資金調達 | – | お金を集める方法が限られる 事業拡大の速度が制限される可能性がある |

| 人材獲得 | – | 知名度が低いため、優秀な人材を集めるのが難しい 会社の良さを理解してもらうための努力が必要 |

有名な非上場企業の例

私たちの身の回りには、株式を公開していないにもかかわらず、誰もが知っている会社がたくさんあります。例えば、お酒の会社として有名なサントリーや、大きな建物を建てる竹中工務店、ガソリンスタンドでおなじみの出光興産などが挙げられます。これらは、株式を公開していない大企業の代表例として「非上場御三家」と呼ばれ、長年にわたり、それぞれの業界を引っ張ってきました。株式を公開していない会社は、株主からの要求にすぐに応える必要がないため、長期的な見通しで事業を進めることができます。そのため、じっくりと時間をかけて技術を磨いたり、新しい事業に挑戦したりすることが可能です。

サントリーは、ウイスキーやビール、清涼飲料水など、様々な飲み物を製造販売しています。長年培ってきた独自の製造方法で、消費者に愛される商品を生み出し続けています。また、広告宣伝にも力を入れており、印象的なテレビ広告なども記憶に残る人が多いのではないでしょうか。竹中工務店は、高層ビルや競技場、美術館など、様々な建物を手掛けています。高い技術力と、安全第一の姿勢で、多くの建物を完成させてきました。最近では、建物の設計だけでなく、都市計画にも携わるなど、活躍の場を広げています。出光興産は、ガソリンスタンドの運営だけでなく、石油の精製や販売なども行っています。資源を大切に使い、環境を守る取り組みにも力を入れている会社です。安定した経営基盤を築き、独自の技術を磨き、長期的な視点で事業を展開することで、株式を公開していなくても、大きな成功を収めることができることを、これらの会社は証明しています。株式を公開するかどうかは、会社の経営方針によって決定されます。公開することで資金を集めやすくなるというメリットがある一方、株主からの様々な要求に応える必要が出てきます。それぞれの会社が、自分たちのやり方に合った方法を選択しているのです。

| 会社名 | 事業内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| サントリー | ウイスキー、ビール、清涼飲料水などの製造販売 | 独自の製造方法、印象的な広告宣伝 |

| 竹中工務店 | 高層ビル、競技場、美術館などの建設、都市計画 | 高い技術力、安全第一の姿勢 |

| 出光興産 | ガソリンスタンド運営、石油の精製・販売 | 資源の有効活用、環境保護への取り組み |

非上場を維持する理由

会社が証券取引所に株を公開しない、いわゆる非上場である理由は実に様々です。まず、創業家一族が会社の支配権を維持したいという強い思いがある場合が挙げられます。株式を公開すると、様々な投資家が株主となり、経営に対する発言力を持つようになります。創業家一族にとっては、自分たちの意向に沿わない経営判断を迫られる可能性も出てきます。非上場であれば、このような外部からの圧力を回避し、一族による経営の主導権を確保しやすくなります。

次に、短期的な利益の追求ではなく、長期的な視点で事業を育てたいと考える会社も、非上場を選択することがあります。上場企業は、株主からの利益還元への期待に応えるため、どうしても短期的な業績に目が行きがちです。しかし、革新的な技術開発や新たな市場への参入など、長期的な成長に必要な投資には時間がかかることもあります。非上場であれば、このような長期的な展望に基づいた経営判断がしやすくなります。

また、会社が既に十分な資金を持っており、株を公開して資金を集める必要がない場合も、非上場である理由の一つです。株式公開には、多額の手数料や、継続的な情報公開のための費用など、様々なコストがかかります。資金調達の必要性がなければ、これらのコストを負担するメリットはありません。

さらに、上場企業には、情報公開や法令遵守など、様々な義務が課せられます。これらの義務を果たすためには、専門の担当者を配置するなど、多くの時間と手間がかかります。非上場であれば、これらの負担を軽減し、限られた経営資源を事業そのものに集中させることができます。

このように、会社の規模や事業内容、経営方針などによって、非上場であることが最適な選択となる場合もあるのです。非上場は、必ずしも成長の限界を示すものではなく、独自の強みを活かし、着実に発展を目指す企業にとって、有力な選択肢となり得るのです。

| 非上場である理由 | 詳細 |

|---|---|

| 創業家一族による支配権維持 | 株式公開による外部からの経営介入を避け、一族経営を維持するため。 |

| 長期的な事業成長 | 短期的な利益追求よりも、長期的な視点での投資や事業展開を重視するため。 |

| 資金調達の必要性がない | 既に十分な資金があり、株式公開による資金調達のコストを避けるため。 |

| 情報公開や法令遵守の負担軽減 | 上場企業に課せられる義務の負担を軽減し、経営資源を事業に集中させるため。 |

非上場企業の将来

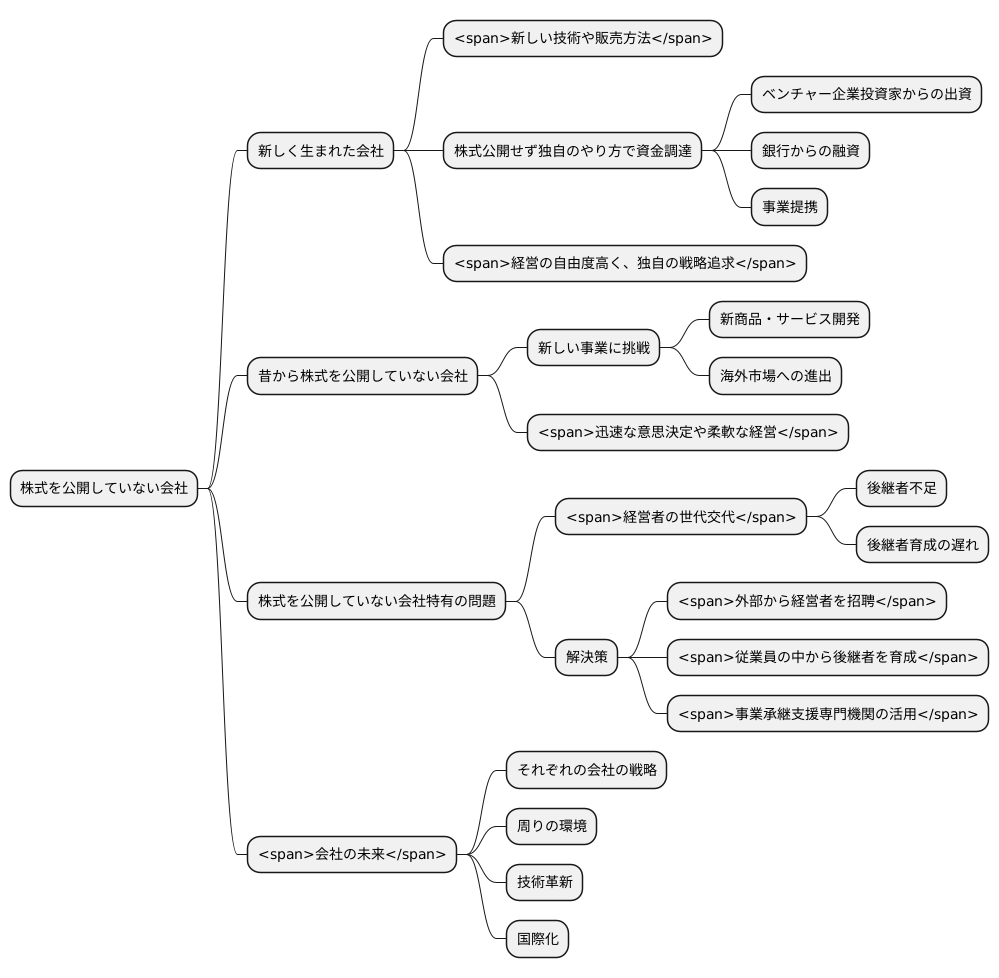

近年、新しく生まれた会社を中心に、株式を公開していない会社への関心が高まっています。特に、新しい技術や販売方法を持つ会社が、株式を公開せずに、独自のやり方で資金を集め、成長を続ける例が増えています。このような会社は、株式公開による資金調達ではなく、ベンチャー企業投資家からの出資や、銀行からの融資、事業提携などを通じて、必要な資金を確保しています。株式公開による管理コストや情報公開の負担を避けることで、経営の自由度を高く保ち、独自の戦略を追求できるという利点があります。

また、昔から株式を公開していない会社も、新しい事業に挑戦したり、海外での販売を広げたりするなど、さらなる成長を目指しています。例えば、地域に根ざした老舗企業が、これまでの経験や技術を生かしながら、新しい商品やサービスを開発することで、新たな顧客層を開拓する動きが見られます。また、国内市場の飽和を背景に、海外市場への進出を積極的に進める会社も増えています。これらの会社は、株式公開していないからこその、迅速な意思決定や柔軟な経営を強みとして、競争の激しい市場環境を生き抜こうとしています。

一方で、株式を公開していない会社特有の、経営者の世代交代といった問題も存在します。後継者不足や後継者育成の遅れは、会社の存続を脅かす大きな要因となります。このような問題を解決するために、外部から経営者を招聘したり、従業員の中から後継者を育成する仕組みを構築したりするなど、様々な工夫が凝らされています。また、事業の引き継ぎを支援する専門機関の活用も増えています。これらの取り組みを通じて、株式を公開していない会社が持続的に成長できる基盤づくりが進められています。

株式を公開していない会社の未来は、それぞれの会社の戦略と、それを支える周りの環境によって大きく変わるでしょう。技術革新や国際化など、変化の激しい時代において、株式を公開していない会社がどのような道を歩むのか、多くの人の注目が集まっています。