配属ガチャの不安を解消するには?

転職の質問

先生、『配属ガチャ』って最近よく聞くんですけど、転職やリスキリングと何か関係があるんですか?

転職研究家

いい質問だね。直接的な関係は薄いんだけど、転職を考えるきっかけの一つになることがあるんだよ。たとえば、希望と違う部署に配属されて、『こんなはずじゃなかった』と感じる人が転職を考えるケースもある。リスキリングは、そういう時に役立つ。新しいスキルを身につけて、希望の仕事に就ける可能性が高まるからね。

転職の質問

なるほど。つまり、最初に配属された部署でずっと働くとは限らないってことですね。

転職研究家

その通り。人生は長いから、何度か転職する人もいる。だから、常に学び続けることが大切なんだよ。リスキリングは、自分の市場価値を高めるための武器になるからね。

配属ガチャとは。

就職活動でよく使われる「配属ガチャ」という言葉について説明します。「配属ガチャ」とは、カプセルのおもちゃや携帯ゲームの「ガチャ」のように、何が出るかわからないドキドキ感を、入社するまで配属先がわからない不安な気持ちに例えた言葉です。実際には、新入社員の個性や希望、会社の経営方針に基づいて、それぞれの部署に適切な人を配置しているので、運任せではありません。しかし、ほとんどの学生はこの仕組みを知らないため、不安を感じてしまうのです。新入社員がすぐに辞めてしまわないように、このような不安を取り除くことが大切です。

配属ガチャとは

「配属ガチャ」とは、就職活動で内定を得た後に、実際にどの部署に配属されるのかが分からない状態を、カプセルトイ販売機から出てくるカプセルの中身が分からない「ガチャガチャ」に例えた言葉です。カプセルトイのように、実際に配属されて働き始めるまで、どのような仕事内容の部署に配属されるのか全く分からない、まるで運任せで将来の仕事が決まるかのような感覚を味わうことから、学生の間で「配属ガチャ」という言葉が使われるようになりました。

就職活動中の学生にとって、配属先は将来のキャリアを大きく左右する重要な要素です。自分の希望や適性、能力が活かせる部署に配属されるのが理想ですが、「配属ガチャ」という言葉が示すように、多くの場合、入社するまで配属先は分かりません。そのため、自分の希望とは全く異なる部署に配属されるのではないか、せっかく入社しても自分のやりたい仕事ができないのではないか、という不安を抱える学生は少なくありません。

特に、事業規模が大きく、多様な部署を持つ大企業では、配属先によって仕事内容が大きく異なるため、この「配属ガチャ」に対する不安はより大きくなります。例えば、営業を希望していた人が、総務や経理といった全く異なる部署に配属される可能性もあれば、研究開発を希望していた人が、生産管理の部署に配属される可能性もあります。このようなミスマッチは、入社後のモチベーション低下や早期退職につながる可能性もあるため、企業側も学生の希望を考慮した配属を検討する重要性が高まっています。

学生側も、就職活動中に企業の事業内容や部署構成、配属に関する方針などを詳しく調べておくことで、入社後のミスマッチを減らす努力が必要です。また、面接の際に自分の希望や適性を積極的にアピールすることも大切です。企業と学生が相互に理解を深めることで、「配属ガチャ」の不安を少しでも解消し、より良い形で就職活動を進めることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 配属ガチャとは | 就職活動で内定を得た後に、実際にどの部署に配属されるのかが分からない状態。カプセルトイのように、運任せで将来の仕事が決まるかのような感覚を味わう。 |

| 学生側の不安 | 希望とは異なる部署に配属されるのではないか、やりたい仕事ができないのではないかという不安。 |

| 大企業における影響 | 事業規模が大きく、部署が多様なため、配属ガチャによるミスマッチが起きやすい。モチベーション低下や早期退職につながる可能性もある。 |

| ミスマッチを防ぐための対策 | 学生は企業の事業内容、部署構成、配属方針を調べる。面接で希望や適性をアピールする。企業は学生の希望を考慮した配属を検討する。 |

不安の正体

就職活動中の学生にとって、配属先は将来のキャリアを大きく左右する重要な要素です。そのため、多くの学生が配属先について不安を抱えていることは想像に難くありません。この不安の大きな原因の一つに、企業の配属決定過程に関する情報不足が挙げられます。多くの企業では、配属決定の仕組みや基準が学生に十分に開示されていません。具体的にどのような能力や適性が評価され、どのようなプロセスを経て配属先が決定されるのか、学生の側から見て分からないことが多いのです。

学生は、見えない選考基準に対して漠然とした不安を感じ、「自分は何を準備すればいいのか」「どのような部署に配属されるのか」と悩んでしまいます。企業側も、配属に関する情報を積極的に公開していない場合が多く、学生の不安解消に向けた取り組みが不足していると言えるでしょう。内定承諾後、簡単な説明会を実施する企業もありますが、多くの場合、具体的な配属決定プロセスや評価基準までは詳しく説明されません。このような情報 asymmetry(情報非対称性)が、学生の不安をさらに増幅させているのです。

企業は、学生の不安を軽減するために、配属決定プロセスに関する情報をより積極的に開示する必要があります。例えば、自社のホームページや採用説明会で、配属決定の仕組みや基準、評価項目などを具体的に説明することで、学生の疑問や不安を解消することができます。また、先輩社員の体験談などを紹介することで、学生が配属後のキャリアパスをイメージしやすくなるでしょう。さらに、内定者向けの懇談会や相談会などを開催し、学生が個別に質問や相談できる機会を設けることも効果的です。

学生も、企業の情報公開を待つだけでなく、積極的に情報を収集する姿勢が大切です。企業のホームページや採用情報誌などを確認するだけでなく、OB・OG訪問やインターンシップなどを活用して、実際に働いている社員から話を聞くことで、より具体的な情報を得ることができます。企業との面接の場では、配属に関する質問をすることも重要です。自身の希望や適性を伝え、企業の配属方針について理解を深めることで、不安を軽減し、納得のいく形で就職活動を進めることができるでしょう。

| 立場 | 現状 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 学生 | 企業の配属決定過程に関する情報不足のため、将来のキャリアに対する不安を抱えている。選考基準が分からず、何を準備すべきか、どこに配属されるのか悩んでいる。 | 漠然とした不安を感じている。情報非対称性により不安が増幅。 | 企業の情報公開を待つだけでなく、自ら情報を収集する。企業HP、採用情報誌の確認、OB/OG訪問、インターンシップ参加。面接の場で配属に関する質問をする。 |

| 企業 | 配属決定の仕組みや基準が学生に十分に開示されていない。内定承諾後に簡単な説明会を実施する企業もあるが、具体的なプロセスや評価基準までは説明されない。 | 学生の不安解消に向けた取り組みが不足している。情報非対称性を生み出している。 | 配属決定プロセスに関する情報を積極的に開示する。HPや説明会で仕組み、基準、評価項目を説明する。先輩社員の体験談を紹介する。内定者向けの懇談会や相談会を開催する。 |

企業側の対策

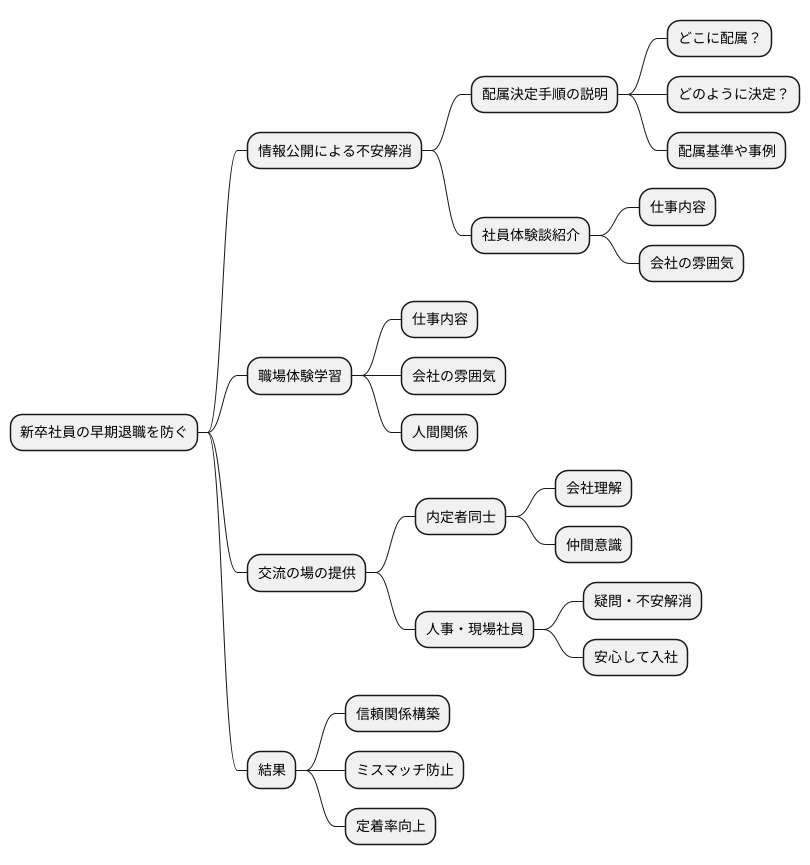

新卒社員の早期退職を防ぐためには、企業側が積極的に仕事内容や会社の雰囲気に関する情報を公開し、学生が抱える不安を取り除くことが重要です。

まず、採用ホームページや会社説明会では、配属を決める手順を具体的に説明する必要があります。どこの部署に配属されるのか、どのようにして決まるのかといった情報は、学生にとって大きな関心事です。配属を決める基準や過去の配属事例などを示すことで、学生の不安を軽減できます。また、既に働いている社員の体験談を紹介することも効果的です。実際に働いている人の声を聞くことで、仕事内容や会社の雰囲気をより具体的にイメージできます。

さらに、職場体験学習のような機会を設けることも有効です。実際に職場で仕事を体験することで、仕事内容だけでなく、会社の雰囲気や人間関係なども体感できます。これは、入社後のミスマッチを防ぐ上で非常に有効な手段です。

加えて、内定者同士が交流できる場や、人事担当者や現場の社員と直接話ができる場を設けることも大切です。内定者同士が交流することで、会社に対する理解を深め、入社前に仲間意識を育むことができます。また、人事担当者や現場の社員に直接質問することで、疑問や不安を解消できます。気軽に質問できる雰囲気を作ることで、学生は安心して入社できます。

これらの取り組みを通じて、企業は学生との信頼関係を築き、入社後のミスマッチを防ぐとともに、新卒社員の定着率向上に繋げることができるでしょう。

学生ができること

学生の皆さんも、就職活動において不安を抱えていることでしょう。特に、配属先が自分の希望通りになるかどうかの「配属ガチャ」は、大きな懸念点の一つです。しかし、自分自身で積極的に情報収集や準備を行うことで、その不安を和らげ、より納得のいく就職活動を進めることができます。

まず、企業の公式な情報だけでなく、多角的な情報に触れることが重要です。企業のホームページや業界専門誌、新聞記事などから、事業内容や組織構造、経営理念などを詳しく調べましょう。これにより、企業全体の雰囲気や事業の方向性、社風などを掴むことができます。また、実際にその企業で働いている先輩社員に話を聞く機会を設けるのも有効です。卒業生訪問などを活用して、職場の環境や仕事内容、キャリア形成について生の声を聞いてみましょう。自分がその職場で働く姿を想像しやすくなり、より具体的なイメージを持つことができます。

インターネット上の就職情報サイトや口コミサイトも貴重な情報源です。他の学生の体験談や企業の評判を調べることで、企業の実態をより多面的に理解することができます。ただし、情報の出所には注意を払い、客観的な視点を持つことが大切です。

さらに、自分自身について深く理解することも重要です。自己分析を通じて、自分の得意なことや興味のあること、価値観などを明確にしましょう。そして、将来どのような仕事に就きたいのか、どのような部署で活躍したいのかを具体的にイメージすることで、企業選びの軸が定まります。自分の軸が明確になれば、配属に関する希望も具体的に伝えることができ、面接の際にも自信を持って質問できます。企業との面談では、配属に関する疑問や希望を積極的に伝えましょう。より詳しい情報を得られるだけでなく、企業側にもあなたの熱意が伝わり、入社後のミスマッチを防ぐことにも繋がります。

就職活動は、企業を選ぶと同時に、自分自身も選ばれる場です。準備を怠らず、積極的に行動することで、納得のいく結果に繋がるでしょう。

| 不安解消のための行動 | 具体的な行動 | 効果 |

|---|---|---|

| 情報収集 |

|

|

| 自己分析 |

|

|

| 企業との面談 | 配属に関する疑問や希望を積極的に伝える |

|

キャリア形成の視点

これから仕事を選ぶ皆さんは、配属先が運任せで決まる「配属くじ」に不安を抱くかもしれません。確かに、希望とは違う部署に回される可能性はあります。しかし、「配属くじ」は必ずしも悪いものではありません。思いもかけない部署での経験は、新たな発見や成長の機会につながることもあります。

入社前に希望の部署に配属されることばかりを考えるのではなく、どんな部署に配属されてもそこで全力を尽くし、成長につなげるという前向きの心構えが大切です。たとえば、営業職を希望していた人が、総務部に配属されたとします。総務部は会社の様々な部署と関わり、会社全体の動きを把握できる部署です。そこで得た知識や人脈は、将来どの部署に異動しても役立つ貴重な財産となるでしょう。また、希望とは違う部署で働くことで、自分の適性や新たな興味を発見する機会にもなるかもしれません。

配属された後も、自分の将来の仕事の方向性を常に意識し、上司や人事部の担当者と定期的に話し合いを持つなど、自ら仕事の方向性を作っていく努力を続けることが重要です。自分のやりたいことや目標を明確にし、それに向けて必要なスキルや経験を積極的に身につけていくことで、配属くじの結果に左右されることなく、自らキャリアを切り開いていくことができます。

「配属くじ」を乗り越え、自分の成長につなげるためには、自ら進んで行動する積極性と、変化に柔軟に対応できるしなやかさを持って仕事に取り組むことが求められます。どんな状況でも前向きに学び続け、自ら行動することで、予想外の配属先も貴重な成長の機会へと変えることができるでしょう。

| 状況 | 心構え | 行動 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 配属先が運任せで決まる「配属くじ」 | どんな部署に配属されてもそこで全力を尽くし、成長につなげるという前向きの心構え | 自ら進んで行動する積極性と、変化に柔軟に対応できるしなやかさを持って仕事に取り組む | 新たな発見や成長の機会 |

| 希望とは違う部署に配属 | 自分の将来の仕事の方向性を常に意識 | 上司や人事部の担当者と定期的に話し合いを持つ、必要なスキルや経験を積極的に身につける | 自分の適性や新たな興味を発見、自らキャリアを切り開く |