能力主義で変わる転職とリスキリング

転職の質問

先生、能力主義って、簡単に言うとどんなものですか?

転職研究家

簡単に言うと、仕事ができる人が評価されて、年齢や勤続年数に関係なく昇進や昇給ができる制度のことだよ。反対に、仕事ができなければ解雇や減給もあり得るんだ。

転職の質問

なるほど。でも、それだと仕事ができない人は不安になりますね…

転職研究家

そうだね。だから、企業は社員の能力を高めるための教育や訓練に力を入れる必要が出てくるんだ。それと、能力だけで判断するのではなく、努力や成長も評価するような仕組みも大切だね。

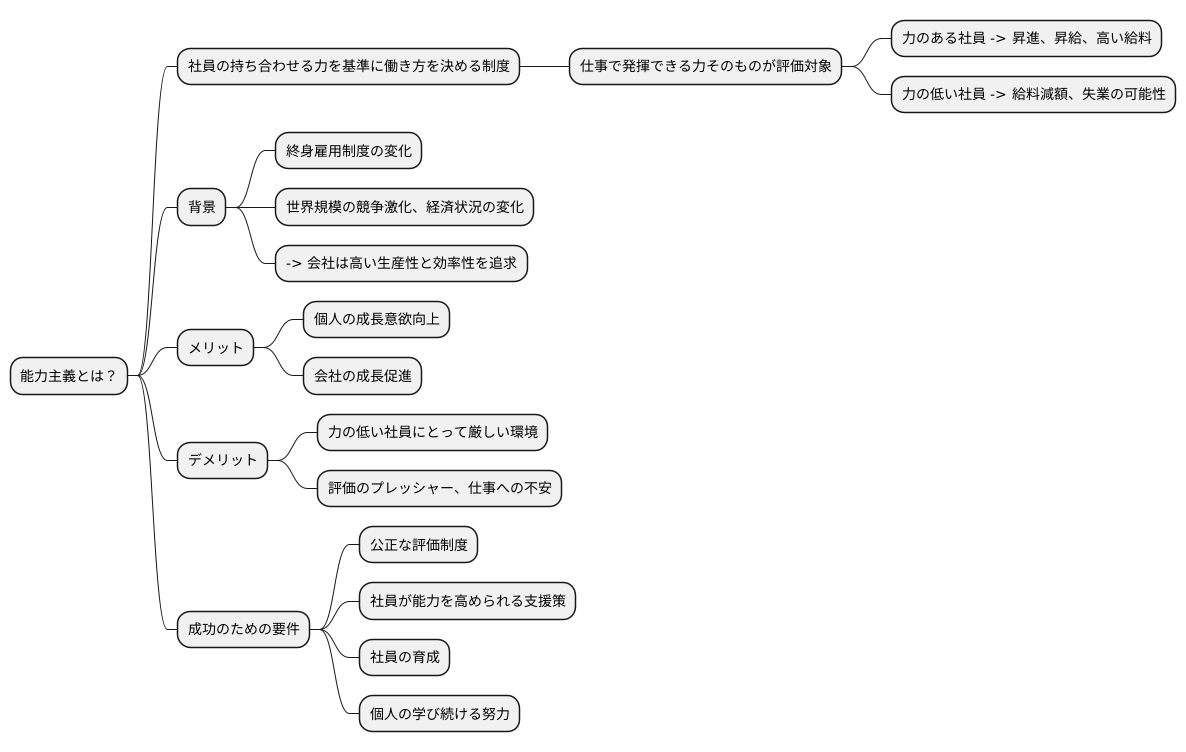

能力主義とは。

『能力主義』とは、年功序列、つまり年齢や勤続年数で優遇するのではなく、仕事ができるかどうかで給料や役職が決まる考え方のことです。能力があればどんどん昇進・昇給できますが、逆に能力が足りなければ解雇や減給されることもあります。

かつて日本では、一度会社に入ればよほどのことがない限り解雇や減給されることはありませんでした。しかし、バブル経済が崩壊し、不景気の中で世界との競争が激しくなると、会社は終身雇用を続けるのが難しくなりました。生き残るために、本当に力のある社員が必要になったのです。そこで多くの会社が能力主義を取り入れるようになりました。

一方で、能力主義は能力が低いと判断された社員を解雇することも認めているため、大規模な人員整理につながったとも言われています。今では、能力主義だけの会社、能力主義と年功序列を組み合わせた会社、年功序列だけの会社など、様々な雇用制度の会社があります。

能力主義とは

人の力に着目した働き方の考え方、すなわち能力主義は、社員の持ち合わせる力を基準に、働き方を決める制度です。これまで、日本の会社では勤続年数や年齢といった要素が重視されることが多かったのですが、能力主義では、仕事でどのくらい成果を上げられるか、会社にどれだけ貢献できるかといった、仕事で発揮できる力そのものが評価の対象となります。

力のある社員は、昇進や昇給の機会が増え、高い給料をもらえることもあります。一方で、仕事で発揮できる力が低いとみなされた社員は、給料が減らされたり、仕事を失う可能性もあります。かつての日本では、一度会社に入れば定年まで勤められる終身雇用という制度が一般的でした。しかし、近ごろは状況が変わってきています。世界規模での競争が激しくなり、経済の状況も変化する中で、会社は生き残るために、より高い生産性と効率性を求めるようになりました。そのため、社員の力そのものを重視する能力主義が広まっているのです。

能力主義には、個人が自分の力を伸ばそうとする意欲を高め、会社の成長を促すという良い面があります。自分の力を磨けば、より良い仕事に就き、高い評価を得られる可能性が高まるからです。しかし同時に、仕事で発揮できる力が低いと判断された社員にとっては、厳しい環境を生み出す可能性も秘めています。常に評価のプレッシャーにさらされ、仕事への不安を感じやすくなるかもしれません。

能力主義をうまく機能させるためには、公正な評価制度と、社員が能力を高められるような支援の仕組み作りが欠かせません。誰もが安心して働き続けられるように、会社は社員の育成に力を入れ、公正な評価を行う必要があります。また、社員一人一人が、常に学び続け、自分の力を高める努力をすることも大切です。そうすることで、能力主義は、会社と社員の双方にとって、より良い制度となるでしょう。

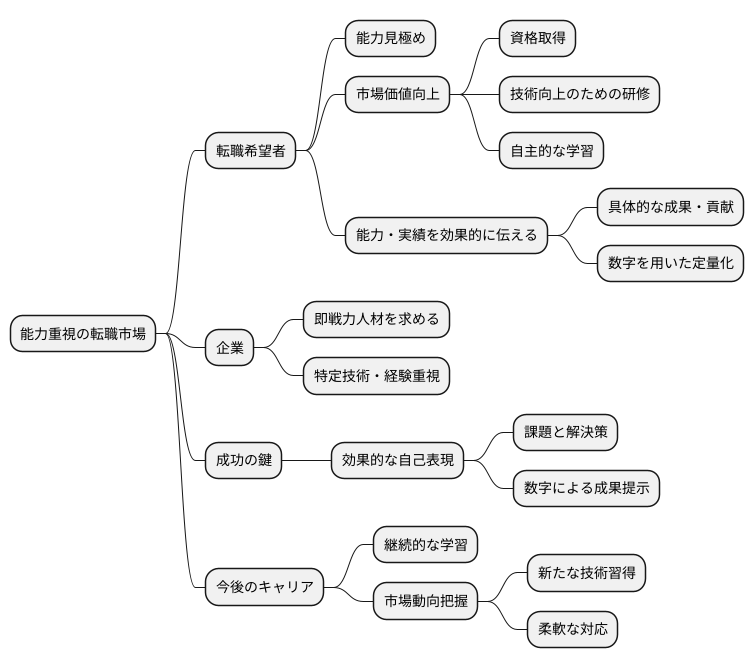

転職市場への影響

近年の能力重視の採用傾向は、転職市場に大きな変化をもたらしています。多くの企業は、すぐに活躍できる人材を求めるようになり、特定の技術や経験を持つ人材の価値が高まっています。そのため、転職を希望する人は、自分の能力を冷静に見極め、市場価値を高めるための努力が欠かせません。

具体的には、資格取得や技術向上のための研修、自主的な学習などを通して、能力開発に積極的に取り組むことが重要です。自身の成長を図ることで、転職市場における競争力を高めることができます。また、転職活動では、自分の能力や実績を効果的に伝える工夫も必要です。履歴書や面接では、具体的な成果や会社への貢献を分かりやすく説明し、企業に自分の価値を正しく理解してもらうことが大切です。

効果的な自己表現は、転職成功の鍵となります。例えば、過去の業務でどのような課題に直面し、どのように解決したのか、具体的な事例を交えて説明することで、説得力が増します。また、数字を用いて成果を定量的に示すことも、客観的な評価を得る上で有効です。

さらに、転職市場は常に変化していることを忘れてはなりません。能力重視の流れが強まる中で、企業が求める技術や経験も変化していく可能性があります。そのため、常に最新の市場の動きに注意を払い、必要に応じて新たな技術を学ぶなど、柔軟な対応が求められます。変化への対応能力は、転職市場だけでなく、今後のキャリア全体においても重要な要素となるでしょう。

継続的な学習と市場の動向把握を心掛けることで、変化の激しい転職市場を有利に進み、理想の仕事に就くことができるでしょう。

リスキリングの重要性

変化の激しい今の時代、技術の進歩や仕事のやり方の変化は驚くほどの速さで進んでいます。このような状況の中で、自分の能力を高め、市場価値を維持していくためには、学び続ける姿勢、つまり「リスキリング」が何よりも大切です。リスキリングとは、新しい技術や知識を学ぶだけでなく、今持っている技術や知識をさらに磨き、高めていくことも含まれます。

リスキリングの方法は実に様々です。インターネットを使った学習環境を利用したり、専門の学校に通ったり、資格取得に挑戦したり、会社が提供する研修に参加するなど、自分に合った方法を選ぶことができます。費用も無料のものから有料のものまで幅広く、学ぶ時間や場所も自由に選べるものが増えてきています。大切なのは、自分の目標や生活スタイルに合った方法を見つけることです。

リスキリングは、今の仕事で必要な能力を身につけるだけでなく、将来の仕事を見据えて新しい分野に挑戦することもできます。例えば、人工知能やデータ分析、プログラミングといった、これからますます需要が高まる分野の技術を学ぶことで、将来の仕事の選択肢を広げることができます。また、リスキリングは、個人の成長だけでなく、会社全体の力にも繋がります。社員一人一人が能力を高めることで、会社の生産性も上がり、新しい商品やサービスを生み出す力も強くなります。ですから、会社も社員のリスキリングを積極的に応援していく必要があります。

リスキリングは、単に新しい技術を学ぶだけでなく、学ぶ楽しさや新しい発見の喜びを感じ、自分自身の可能性を広げるための絶好の機会です。積極的に学び続けることで、変化の激しい時代を生き抜き、自分らしい働き方を実現できるはずです。

| リスキリングの重要性 | 変化の激しい時代、市場価値を維持するために学び続ける姿勢が大切 |

|---|---|

| リスキリングの定義 | 新しい技術や知識を学ぶだけでなく、既存のスキルを磨き高めること |

| リスキリングの方法 | インターネット学習、専門学校、資格取得、社内研修など、自分に合った方法を選択可能 |

| リスキリングのメリット(個人) |

|

| リスキリングのメリット(会社) | 社員の能力向上 → 会社の生産性向上、新商品・サービス開発力の向上 |

| リスキリングへの会社の役割 | 社員のリスキリングを積極的に支援 |

能力開発の支援体制

社員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織全体の力を高めるために、会社による能力開発の支援体制は欠かせません。 能力を育てる仕組みがしっかりしていれば、社員のやる気を高め、会社全体の競争力を強くすることに繋がります。

まず、社員が自ら進んで学び続けられるように、様々な機会を用意することが大切です。会社が費用を負担する研修制度はもちろん、学びの場を提供したり、学ぶための時間を確保するなど、多様な支援策が必要です。 研修は、全員が同じ内容を学ぶだけでなく、個々の能力や目指す道に合わせた個別指導や助言を取り入れることで、より効果的な学びに繋がります。

社員の学びへの意欲を高めるには、努力や成果をきちんと評価し、給与や昇進に反映させる仕組みも大切です。 公平で分かりやすい評価制度を設けることで、社員は安心して能力開発に取り組むことができます。

さらに、社員が将来どのような仕事をしていくか、その道筋を考えるお手伝いをすることも重要です。 定期的に面談を行ったり、仕事の相談に乗ったりすることで、社員一人ひとりの目標を明確にし、その目標達成のための具体的な計画を立てる支援をします。そうすることで、より効果的な能力開発に繋がるのです。

会社は社員の成長を助けることで、自社の競争力を高めることができます。 社員と会社が共に成長していく良い循環を作るには、能力開発への投資を惜しまず、継続的に支援体制を充実させていくことが大切です。 社員の成長が会社の成長に繋がり、会社の発展が更なる社員の成長を促す、そんな好循環を目指していく必要があります。

| 目的 | 施策 | 効果 |

|---|---|---|

| 社員の能力最大化、組織力向上 |

|

社員のやる気向上、会社全体の競争力強化 |

| 社員の学習意欲向上 |

|

社員が安心して能力開発に取り組める |

| 社員のキャリア形成支援 |

|

効果的な能力開発 |

| 会社と社員の相互成長 |

|

会社の成長が社員の成長を促す好循環 |

今後の展望

これからの働き方を考える上で、能力を重視する考え方は、ますます欠かせないものになるでしょう。世界規模での交流が活発になり、技術の進歩もめざましい現代において、企業は常に変化に対応していかなくてはなりません。そのためには、働く人たちの能力を高めることが何よりも大切です。能力を重視する考え方は、人々の学習意欲を高め、企業の力を強くする効果も期待できます。

しかし、能力を重視するあまり、能力の差が広がり、競争が激しくなりすぎて、働く人々に大きな負担がかかることも懸念されます。こうした問題を解決するためには、公平な評価の仕組みを作ること、能力を高める機会を提供すること、働く人たちの心身の健康を守るための対策が必要です。

また、能力を重視する考え方は、個々の人の働き方にも大きな影響を与えます。自分の能力を最大限に活かし、より高い仕事につくためには、自ら進んで学び続けることが欠かせません。めまぐるしく変化する時代において、学び直しは、個々の働き方を考える上で重要な意味を持つ言葉です。これからは、個々の働く人が自分の働き方を自分で決め、自ら能力を高めるための努力をすることが、より一層大切になるでしょう。そのため、学校や企業、そして個々の働く人が協力して、学び直しを進めていく必要があります。

学び直しには、新しい技術や知識を身につけるだけでなく、人間としての成長も含まれます。コミュニケーション能力や問題解決能力、創造性などを伸ばすことで、様々な変化に柔軟に対応できる人材を育成することが重要です。また、学び直しは一度で終わるものではなく、生涯にわたって継続していく必要があります。常に新しい情報や技術を学び続けることで、自身の市場価値を高め、変化の激しい社会で生き残っていくことができるのです。

| メリット | デメリット | 個人の役割 | 学び直しの内容 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|