年功序列制度の功罪

転職の質問

先生、年功序列って、最近はあまり聞かなくなった気がするんですが、転職やリスキリングと何か関係があるんですか?

転職研究家

いい質問だね。確かに年功序列は以前ほど一般的ではなくなってきている。昔は一つの会社に長く勤めていれば、自然と給料や役職が上がっていったけれど、今は成果を重視する会社が増えてきているからね。転職やリスキリングは、まさにそういった変化と関係があるんだよ。

転職の質問

どういうことですか?

転職研究家

年功序列の会社では、新しい技術や知識を学ぶ必要性はあまり高くはなかった。しかし、成果主義の会社では、常に自分の市場価値を高めていく必要がある。だから、転職してより良い条件の会社に移ったり、リスキリングで新しいスキルを身につけて今の会社で活躍したりすることが重要になってくるんだ。

年功序列とは。

『転職』や『学び直し』を考える際に、よく耳にする『年功序列』について説明します。年功序列とは、勤め先で働いた年数や年齢が上がるほど、役職や給料も上がっていく制度や習慣のことです。これは、ずっと同じ会社で働き続ける終身雇用や、会社で働く人たちの組合と一緒に、日本独特の雇用システムとして知られています。若い人は年上の人に、という儒教の教えや、みんなで仕事をする際に個人の成果をはっきりさせにくいといった理由から、このような制度が生まれたのです。

年功序列制度とは

年功序列制度とは、勤続年数や年齢といった要素を基準に、社員の役職や給与を決める人事制度、または広く社会に根付いた慣習のことを指します。簡単に言うと、長く会社に勤めていればいるほど、高い評価を受け、地位と報酬が保証される仕組みです。この制度は、終身雇用や企業ごとの労働組合といった慣行と並んで、日本独特の雇用慣行として広く知られてきました。

かつては多くの日本企業でこの制度が採用され、社員の安定した雇用と生活水準の向上に大きく貢献しました。勤続年数が長くなればなるほど、仕事の経験や知識が積み重ねられると考えられ、それにふさわしい待遇を与えるべきだという考え方が、この制度の根底にあります。また、年少者は年長者に従うべきとする儒教の教えや、組織全体の仕事において個人の成果をはっきりと測ることが難しいといった背景も、この制度が日本で広まった理由の一つと言えるでしょう。長年にわたって会社に貢献してきた社員を優遇することで、会社への忠誠心と帰属意識を高める効果も期待されていました。

しかし、近年は年功序列制度のデメリットも指摘されるようになってきました。例えば、若い社員のやる気を削いでしまう可能性や、変化の激しい現代社会への対応が遅れるといった点が挙げられます。能力や成果よりも勤続年数を重視するあまり、本当に優秀な人材の育成や抜擢が難しくなり、企業の競争力低下につながる恐れも懸念されています。このような背景から、多くの企業では年功序列制度を見直し、成果主義を導入する動きが広まっています。成果主義とは、社員の成果や能力に応じて評価や報酬を決定する制度です。

年功序列制度には、社員の生活の安定や会社への忠誠心を高めるといったメリットがある一方で、企業の競争力低下や若い社員のモチベーション低下といったデメリットも存在します。それぞれの企業は、自社の状況や目標に合わせて、最適な人事制度を構築していく必要があるでしょう。時代の変化とともに、雇用を取り巻く環境も大きく変化しています。企業は、社員の能力を最大限に引き出し、持続的な成長を続けるために、常に新しい人事制度のあり方を模索していく必要があると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 年功序列制度の定義 | 勤続年数や年齢を基準に、社員の役職や給与を決める人事制度または慣習。 |

| メリット | 社員の生活の安定、会社への忠誠心・帰属意識の向上。長年の貢献に対する優遇。 |

| デメリット | 若い社員のやる気低下、変化への対応の遅れ、人材育成・抜擢の困難化、企業の競争力低下。 |

| 背景 | 終身雇用、企業別組合、儒教の影響、個人の成果測定の難しさ。 |

| 近年の変化 | デメリットの顕在化により、成果主義の導入など制度見直しの動き。 |

| 結論 | 企業はメリット・デメリットを踏まえ、状況や目標に合わせた最適な人事制度を構築する必要性。 |

年功序列制度のメリット

長く勤めた人が優遇される年功序列制度には、働く人にとって様々な良い点があります。まず、将来の収入や立場がある程度予測できるため、生活設計が立てやすいという点が挙げられます。何年働けばどれくらい収入が増え、どのような役職に就けるのかが分かっていれば、将来に備えて計画的に貯蓄したり、住宅ローンを組んだりすることができます。また、昇進や昇給の見込みが明確であれば、仕事への意欲も高まり、安心して日々の業務に集中することができます。

次に、年功序列制度は職場の人間関係を円滑にする効果も期待できます。勤続年数が長い人が敬われ、経験や知識を重んじる風土が根付けば、年配の社員は若手の指導に力を入れ、若手社員は年配の社員を尊敬し、教えを請うようになります。このような関係が築かれれば、職場全体の雰囲気が良くなり、社員同士が協力しやすくなります。また、ベテラン社員の豊富な経験や知識は、若手社員の育成に役立ちます。長年培ってきた技術やノウハウを次の世代に伝えることで、組織全体の能力向上に繋がります。

さらに、年功序列制度は企業文化の継承にも役立ちます。社員が長期間にわたって同じ会社で働くことで、会社の価値観や行動規範を深く理解し、自然と身につけていくことができます。新しく入社した社員にも、先輩社員が模範となって企業文化を伝えていくことで、会社の伝統や精神が脈々と受け継がれていくのです。そして、社員は会社への愛着が強まり、組織の一員としての自覚も高まります。このように、年功序列制度は社員の定着率を高め、組織の安定に貢献する側面も持っていました。

| 年功序列制度のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 生活設計の立てやすさ | 将来の収入や立場がある程度予測できるため、計画的に貯蓄や住宅ローンを組むことができる。昇進や昇給の見込みが明確であれば、仕事への意欲も高まり、安心して日々の業務に集中できる。 |

| 円滑な人間関係 | 勤続年数が長い人が敬われ、経験や知識を重んじる風土が根付く。年配の社員は若手の指導に力を入れ、若手社員は年配の社員を尊敬し、教えを請うようになる。職場全体の雰囲気が良くなり、社員同士が協力しやすくなる。ベテラン社員の経験や知識は、若手社員の育成に役立ち、組織全体の能力向上に繋がる。 |

| 企業文化の継承 | 社員が長期間にわたって同じ会社で働くことで、会社の価値観や行動規範を深く理解し、身につけていく。先輩社員が模範となって企業文化を伝えていくことで、会社の伝統や精神が受け継がれていく。社員の会社への愛着が強まり、組織の一員としての自覚も高まる。社員の定着率を高め、組織の安定に貢献する。 |

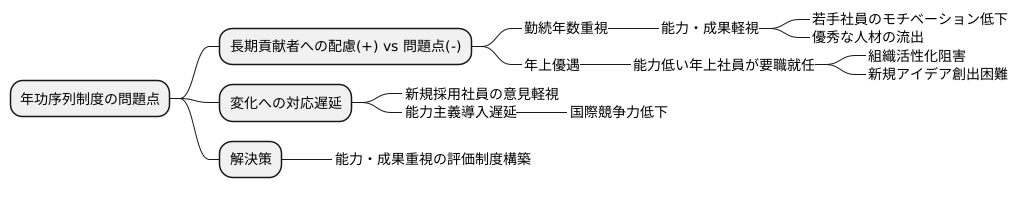

年功序列制度のデメリット

昔から日本の会社で広く見られてきた年功序列制度ですが、近年、様々な問題点が指摘されています。年功序列制度とは、勤続年数が長いほど給料や役職が上がる仕組みです。長年会社に貢献してきた人を大切にするという良い面もありますが、能力や成果よりも勤続年数を重視するため、やる気のある若い社員の気持ちを削いでしまうことがあります。

例えば、どれだけ仕事で成果を上げても、勤続年数が短い若い社員は昇進や昇給に時間がかかります。そのため、自分の能力に見合った評価や待遇を求めて、他の会社に移ってしまう若い人も少なくありません。優秀な人材の流出は、会社にとって大きな損失です。また、年上の人を優遇しすぎるあまり、能力が低い年上の人が重要な役職についてしまうこともあります。このような状態では、組織全体の活力が失われ、新しいアイデアが生まれにくくなってしまいます。

現代の社会は、変化のスピードが非常に速く、常に新しい考え方や柔軟な対応が求められています。しかし、年功序列制度は、このような変化への対応を遅らせてしまう可能性があります。新しいことを取り入れようとする若い社員の意見が、年上社員によって抑えられてしまうこともあるからです。また、年功序列制度は、能力に応じた評価をする能力主義の導入を遅らせる要因にもなり、ひいては会社の国際競争力の低下に繋がる恐れもあります。

このように、年功序列制度は、会社にとって様々なデメリットをもたらす可能性があります。社員のやる気を高め、会社を成長させるためには、能力や成果をしっかりと評価する仕組み作りが不可欠と言えるでしょう。

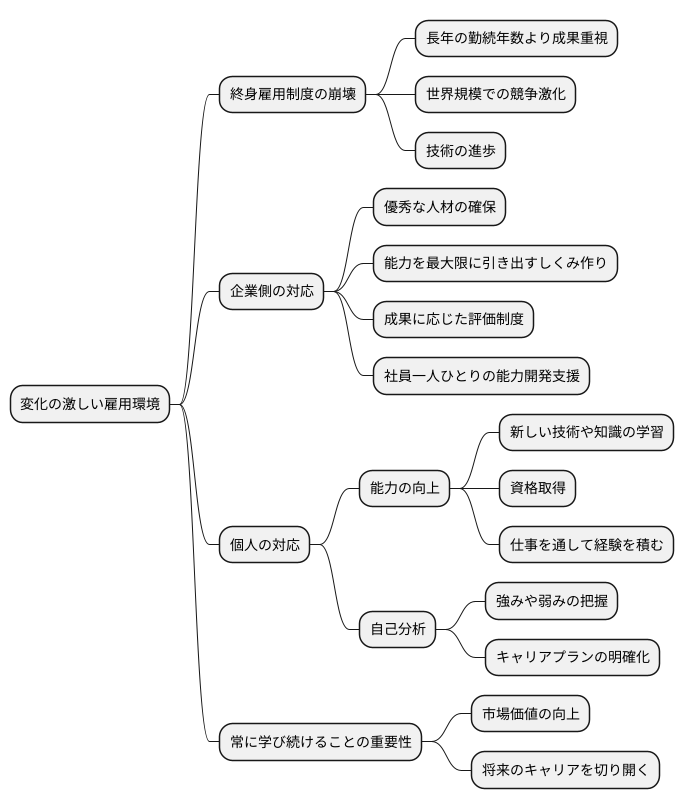

変化する雇用環境

かつて当たり前と考えられていた終身雇用制度は、今や過去のものになりつつあります。多くの会社で、長年の勤続年数ではなく、仕事でどれだけ成果を上げたかを重視するしくみが取り入れられています。これは、世界規模での競争の激化や、技術の進歩といった、会社を取り巻く状況が大きく変わってきたためです。

このような変化の激しい時代を乗り越えるためには、会社は優秀な人材を確保し、その人たちの能力を最大限に引き出すためのしくみ作りが欠かせません。昔ながらの勤続年数で給料や役職が決まる制度は、今の時代に合わなくなってきており、多くの会社で見直しが行われています。仕事で出した成果をきちんと評価し、それに応じた給料や待遇にする制度や、社員一人ひとりの能力開発を助けるしくみ作りなど、さまざまな改革が進められています。

会社だけでなく、私たち自身も変化に対応していく必要があります。自分の能力を高め続け、社会で必要とされる人材であり続けるための努力が大切です。具体的には、新しい技術や知識を学ぶこと、資格取得に挑戦すること、仕事を通して経験を積むことなどが挙げられます。また、自分の強みや弱みを把握し、キャリアプランを明確にすることも重要です。

変化の激しい雇用環境の中で生き残っていくためには、常に学び続け、自分の市場価値を高めていくことが不可欠です。積極的に新しい情報を取り入れ、自分の能力を向上させることで、将来のキャリアを切り開いていくことができるでしょう。周りの変化に目を向け、常に学び続ける姿勢を持つことが、これからの時代を生き抜く鍵となるでしょう。

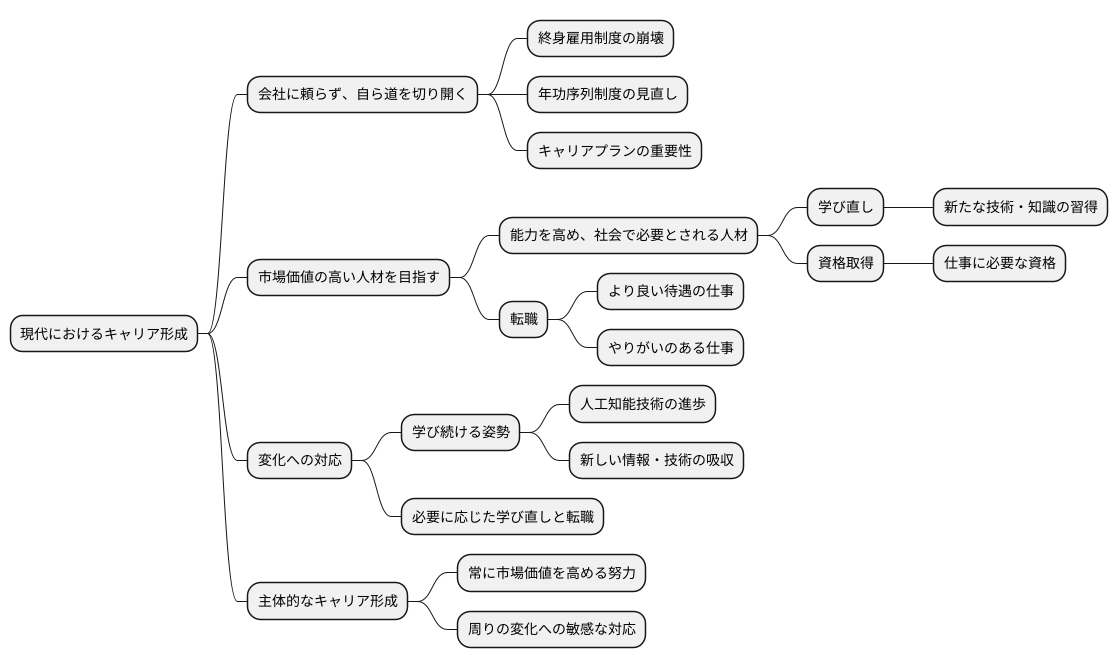

これからの時代に必要な考え方

終身雇用という考え方が当たり前でなくなってきた現代において、会社に頼らず、自分自身の力で道を切り開いていくことが何よりも大切になってきました。かつては、一つの会社に長く勤めれば自然と昇進し、安定した生活を送ることができました。しかし、年功序列制度が見直される動きが強まる中で、自分自身のキャリアプランを真剣に考え、主体的に行動していく必要性が高まっているのです。

会社に依存するのではなく、自分自身の能力を高め、社会で必要とされる人材、つまり市場価値の高い人材を目指していくことが重要です。具体的な方法としては、学び直しを通して新たな技術や知識を身につけたり、仕事に必要な資格を取得したりすることで、変化の激しい社会にも柔軟に対応できる力を養うことが大切です。

また、転職も有力な選択肢の一つです。今の仕事よりも待遇の良い仕事や、自分自身の成長に繋がるやりがいのある仕事に積極的に挑戦することで、キャリアアップを目指していくことができます。

これからの時代は、学び続ける姿勢と変化への対応力が問われます。たとえば、人工知能技術の進歩は、私たちの仕事や生活に大きな変化をもたらしています。このような変化の波に乗り遅れないためにも、常に新しい情報や技術を吸収し、学び続ける姿勢が不可欠です。

常に自分の市場価値を高める努力を怠らず、主体的にキャリアを切り開いていく意識を持つことが、これからの時代を生き抜く鍵となるでしょう。周りの変化に敏感に反応し、必要に応じて学び直しや転職といった行動を起こすことで、より良い未来を築くことができるはずです。