キャリアクライシスの乗り越え方

転職の質問

先生、「キャリアクライシス」って最近よく聞くんですけど、具体的にどういう意味ですか?

転職研究家

そうですね。簡単に言うと、今まで積み重ねてきた経験や能力が、技術の進歩などで役に立たなくなるかもしれないという不安や、仕事人生そのものが崩れてしまうかもしれないという危機感のことです。例えば、自分が一生懸命勉強して身につけた技術が、新しい技術に取って代わられて、仕事で活かせなくなってしまうかもしれない、といった状況ですね。

転職の質問

なるほど。確かに、そういう不安はあります。自分の今のスキルが、将来も通用するのか心配になります。

転職研究家

そうですね。特に20代後半から30代前半にかけて、そういう不安を感じやすいと言われています。ただ、対策はあります。例えば、常に新しい技術を学ぶようにしたり、周りの人と相談して不安な気持ちを整理したりするだけでも、不安を軽くすることができますよ。

キャリアクライシスとは。

『仕事を変えること』や『新しい技術を学ぶこと』と関連した言葉である『仕事人生の危機』について説明します。『仕事人生の危機』とは、これまで社員が積み重ねてきた経験や技術が、時代の変化についていけずに役に立たなくなるかもしれない危機、あるいは仕事人生そのものが崩れてしまうかもしれない危機を指します。この危機は、主に社員が仕事の中で感じる不安や焦りといった心の中の原因や、仕事や家庭などの周りの環境の変化といった外からの原因によって引き起こされます。社員の仕事へのやる気や成果が下がるといった影響があり、会社を辞めてしまうことにもつながる可能性があります。特に、仕事人生の土台を作る20代後半から30代前半に陥りやすいと言われています。個人でできる対策としては、自分の周りの環境を変えてみることや、不安に思っていることを具体的に書き出してみることが挙げられます。会社側としても、会社の良さを分かりやすく示したり、会社の進むべき方向などを社員にきちんと伝えることで、社員の不安を取り除き、『仕事人生の危機』を防いだり、状況を良くしたりすることができます。

危機の正体

働き盛りの世代に訪れる、将来への不安、それこそが仕事における危機の正体と言えるでしょう。この危機は、これまで一生懸命に積み上げてきた経験や技術が、急速な時代の流れの中で古くなってしまうのではないか、あるいは自分の仕事人生そのものが崩れてしまうのではないかという強い不安感です。特に20代後半から30代前半にかけて、これから仕事人生を築いていこうとする時期に、この不安は大きくのしかかってきます。

将来に対する漠然とした不安や、周りの人たちの成功と自分を比べて焦ってしまう気持ちなど、精神的な負担は想像以上に大きいものです。自分の仕事人生の計画に疑問を感じ、「このままで良いのだろうか」と自問自答を繰り返すうちに、仕事への意欲が下がり、仕事の成果にも悪い影響が出てしまう可能性があります。場合によっては、職場の仲間との関係にも問題が生じ、最終的には会社を辞めてしまうという選択をする人も少なくありません。

この危機感は、技術の進歩や社会の変化のスピードが速い現代において、特に深刻な問題となっています。今まで価値があった技術や知識が、あっという間に役に立たなくなる可能性があるからです。そのため、常に新しい技術や知識を学び続ける「学び直し」が重要になります。学び直しによって、変化への対応力を高め、将来の不安を減らすことができます。また、自分の仕事人生についてじっくりと考え、計画を立て直すことも大切です。自分の強みや弱み、そして本当にやりたいことを理解し、それに向かって努力することで、仕事における危機を乗り越え、充実した仕事人生を送ることができるでしょう。つまり、この危機は個人の心の健康だけでなく、会社全体の成果にも大きな影響を与える可能性のある、真剣に取り組むべき課題なのです。

危機の要因

仕事人生における危機、いわゆるキャリアの危機は、自身の内側から生まれる要因と、外の世界からの要因の2つの種類に分けられます。

まず、内側から生まれる要因としては、仕事に対する考え方や価値観の変化があります。これまでと同じように仕事に取り組んでいても、ふと「本当にやりたいことは何だろう」「このままで良いのだろうか」と自問自答してしまうことがあります。特に、積み重ねてきた仕事が順調であればあるほど、このような疑問は心に深く突き刺さります。また、結婚や出産、親の介護といった生活の変化も、仕事との両立に不安や焦りを感じさせ、キャリアの危機へと繋がることがあります。これまでのように仕事に打ち込めない状況に直面し、今後の働き方をどうすれば良いのかと迷ってしまうのです。

次に、外の世界からやってくる要因としては、科学技術の進歩や世の中の産業構造の変化、会社の合併や買収といった周りの環境の大きな変化があります。このような変化は、今まで一生懸命身につけてきた経験や技術が役に立たなくなるかもしれないという不安を掻き立てます。特に、近年は人工知能の急速な発展によって、様々な仕事が自動化され、将来自分の仕事がなくなってしまうのではないかという不安を抱える人が増えています。また、会社の合併や買収に伴う部署の再編や配置転換なども、これまで築き上げてきた人間関係や仕事のやり方が変わってしまうため、大きなストレスとなり、キャリアの危機を感じさせる要因となります。つまり、内的な要因と外的な要因が複雑に絡み合い、キャリアの危機は引き起こされるのです。

| 要因 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 内的要因 | 仕事に対する考え方や価値観の変化 | 「本当にやりたいことは何だろう」「このままで良いのだろうか」と自問自答 |

| 生活の変化 | 結婚、出産、親の介護などによる仕事との両立への不安や焦り | |

| 外的要因 | 科学技術の進歩、産業構造の変化 | 人工知能の発展による仕事自動化への不安 |

| 会社の合併や買収 | 部署の再編や配置転換による人間関係や仕事のやり方の変化 | |

| その他環境の変化 | これまでの経験や技術が役に立たなくなるかもしれないという不安 |

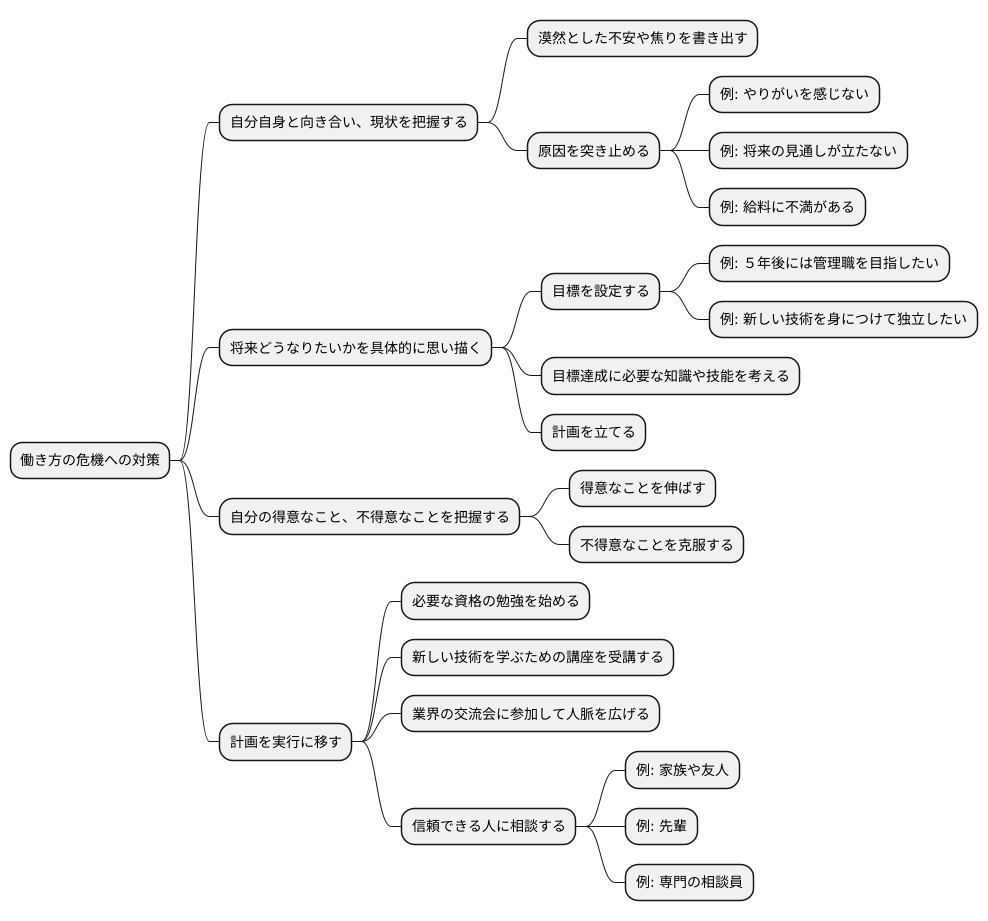

個人でできる対策

将来への不安やあせりを感じ、このままの働き方を続けて良いのかと迷う、いわゆる「働き方の危機」とも呼ばれる状態に陥った時、個人でできる対策はいくつもあります。まず自分自身と向き合い、現状を把握することが重要です。漠然とした不安や焦りを抱えているだけでは、何も解決しません。ノートや紙に自分の気持ちを書き出し、なぜそのような感情を抱くのか、その原因を突き止めましょう。例えば、今の仕事にやりがいを感じない、将来の見通しが立たない、給料に不満があるなど、具体的な理由を明確にすることで、対策も見えてきます。

次に、将来どうなりたいのか、どうありたいのかを具体的に思い描くことが大切です。目標が定まれば、そこへ向かうための道筋が見えてきます。「5年後には管理職を目指したい」「新しい技術を身につけて独立したい」など、具体的な目標を設定することで、日々の行動にも変化が現れます。目標達成のためには何が必要なのか、どのような知識や技能を習得する必要があるのかを考え、計画を立てましょう。計画を立てる際には、自分の得意なこと、不得意なことを把握しておくことも重要です。得意なことを伸ばし、不得意なことを克服することで、目標達成の可能性を高めることができます。

そして、計画を実行に移すことが最も重要です。必要な資格の勉強を始める、新しい技術を学ぶための講座を受講する、業界の交流会に参加して人脈を広げるなど、具体的な行動を起こしましょう。行動を起こすことで、漠然とした不安や焦りは軽減され、自信へと繋がります。一人で抱え込まずに、信頼できる人に相談するのも良いでしょう。家族や友人、先輩、または専門の相談員に話を聞いてもらうことで、新たな視点を得られることもあります。客観的なアドバイスは、より効果的な対策を立てる上で役立ちます。小さな一歩を踏み出すことで、状況は必ず良い方向へと変わっていきます。

企業による対策

会社は、そこで働く人が仕事で行き詰まりを感じたり、将来に不安を抱いたりすることを防ぎ、成長を助けるために、様々なことを行う必要があります。まず、安心して仕事に打ち込めるような職場環境を作ることが大切です。

定期的に上司と面談する機会や、新しいことを学ぶための研修などを設けることで、社員一人ひとりの仕事における将来設計や、仕事に対する不安な気持ちを理解し、適切な助言や支援を行うことができます。そうすることで、社員の仕事に対するやる気を高めることに繋がります。

また、会社の中でどのような道筋でキャリアを積んでいけるのかを明確にし、社員が将来の自分の姿を描きやすくすることも重要です。昇進や部署異動の基準を明確にすることで、社員が仕事で目指すものを意識し、より高い仕事を目指す意欲を高めることができます。

さらに、社員の技術や知識を高めるための研修や、資格取得を支援する制度などを充実させることも大切です。社員の能力開発を積極的に支援することで、社員の成長を促し、会社全体の力も高めることにも繋がります。

仕事に行き詰まることは、適切な方法をとれば乗り越えることができる問題です。社員一人ひとりだけでなく、会社全体で協力して取り組むことで、社員のキャリア形成を支援し、より良い未来を築くことができるでしょう。

| 目的 | 施策 | 効果 |

|---|---|---|

| 社員が仕事に行き詰まりを感じたり、将来に不安を抱いたりすることを防ぎ、成長を助ける | 安心して仕事に打ち込めるような職場環境を作る | 社員の仕事に対するやる気を高める |

| 社員一人ひとりの仕事における将来設計や、仕事に対する不安な気持ちを理解し、適切な助言や支援を行う | 定期的に上司と面談する機会や、新しいことを学ぶための研修などを設ける | 社員の仕事に対するやる気を高める |

| 社員が将来の自分の姿を描きやすくする | 会社の中でどのような道筋でキャリアを積んでいけるのかを明確にする 昇進や部署異動の基準を明確にする |

社員が仕事で目指すものを意識し、より高い仕事を目指す意欲を高める |

| 社員の技術や知識を高める | 社員の技術や知識を高めるための研修や、資格取得を支援する制度などを充実させる | 社員の成長を促し、会社全体の力も高める |

周りの変化

仕事における行き詰まりを感じ、どうすれば良いか分からなくなった時、周囲の状況を変化させることで、活路を見出せることがあります。

まず、社内で部署を移ることを考えてみましょう。今までとは違う仕事内容や人間関係に触れることで、新しい発見や刺激を得られ、考え方の幅が広がる可能性があります。別の部署での経験は、今の行き詰まりを打破するヒントになるかもしれません。

次に、会社を変わるという選択肢も視野に入れてみましょう。新しい環境で自分の力を試すことで、仕事における停滞感を打破し、成長のきっかけをつかめるかもしれません。転職活動をする中で、自分の能力がどのくらい評価されるのかを知り、今後の仕事の方向性をより具体的に考える良い機会にもなります。

さらに、社外の集まりに参加することも効果的です。異なる業種の人々が集まる交流会や勉強会などに参加することで、様々な分野で活躍する人たちと知り合い、新しい考え方や価値観に触れることができます。こうした経験は、自分の仕事を見つめ直し、新しい目標を設定したり、仕事への意欲を高めたりするきっかけになるでしょう。

視野を広げるという意味では、ボランティア活動や地域活動に参加するのも良いでしょう。普段の仕事とは異なる環境で活動することで、新たな発見や人との出会いがあり、自分自身の新たな側面を発見できるかもしれません。

このように、周りの環境を変えることは、仕事における行き詰まりから抜け出すための大きな一歩となります。色々な方法を試してみて、自分に合ったやり方を見つけてみましょう。

不安の整理

働き方を変えることに迷いや不安を感じている時は、漠然とした不安や焦燥感に駆られ、冷静に考え行動することが難しくなることがあります。このような状態から抜け出すためには、まず自分が何に不安を感じているのかを具体的に書き出してみる作業が効果的です。頭の中だけで考えていると、不安はどんどん大きくなってしまう傾向があります。紙に書き出すことで、漠然とした不安を客観的に捉え直し、整理することができます。

例えば、「今の仕事に将来性がないかもしれない」、「自分の技術が古くなってしまうかもしれない」、「収入が増えないかもしれない」など、具体的な不安の要因を書き出すことで、問題の核心が見えてきます。そして、書き出した不安の要因に対して、それぞれ具体的な対策を考え、実行していくことで、不安を取り除き、前向きな気持ちを取り戻すことができます。

書き出す際には、不安の大きさや緊急度も合わせて記録すると、より効果的です。例えば、「今の仕事に将来性がないかもしれない」という不安に対して、「5年後には仕事がなくなってしまう可能性が高い」と緊急度が高い場合は、すぐに転職活動を始めたり、新しい技術を学ぶなど、迅速な行動が必要です。一方、「10年後には仕事内容が変わっているかもしれない」というように、緊急度が低い場合は、長期的な視点でキャリアプランを考え、必要なスキルを少しずつ身につけていくなどの対応が考えられます。

また、書き出した不安の要因を信頼できる人に相談してみるのも良い方法です。他人の意見を聞くことで、新しい視点や解決策が見つかる可能性があります。家族や友人、同僚、先輩、転職支援会社の相談員など、信頼できる人に話を聞いてもらうことで、気持ちが落ち着き、客観的に状況を判断できるようになるでしょう。

不安を整理し、具体的な行動に移すことで、働き方を変えることへの迷いや不安を乗り越えるための第一歩を踏み出せるでしょう。