就職内定率で未来を切り開く

転職の質問

先生、就職内定率って、転職活動にも関係ありますか?転職を考えているんですが、最近よく聞く『リスキリング』って言葉も、就職内定率と何か関係があるのでしょうか?

転職研究家

いい質問だね。就職内定率は主に学校を卒業する予定の人を対象にしたものだから、転職活動自体には直接関係ないんだ。でも、リスキリングは関係してくるよ。

転職の質問

どういうことでしょうか?

転職研究家

リスキリングで新しい技術や知識を身につければ、転職市場での価値が高まるよね。つまり、転職活動での成功率が上がり、結果的に『内定』を得やすくなる。だから、間接的に転職の成功に繋がる、と言えるんだよ。

就職内定率とは。

仕事を変えることと、新しい技能を身につけることについて、『就職が決まった人の割合』について説明します。就職が決まった人の割合とは、仕事を探している人のうち、仕事が決まった人の割合のことです。高校や大学の卒業予定者を対象とした調査が一般的で、厚生労働省などが調査を行い、結果を発表しています。最近は、子どもが少なくお年寄りが多い社会になっているため、専門学校や大学が減ってきており、仕事が決まる人の割合を上げる取り組みにも力を入れています。

就職内定率とは

仕事探しをしている人々が、実際に仕事を得ることができた割合を示すのが就職内定率です。これは、仕事探しの成果を測る上で、とても大切な数字です。高校や大学の卒業予定者に対する調査がよく行われており、国などが定期的にその結果を発表しています。

少子高齢化が進む中で、専門学校や大学では学生を確保するための競争が激しくなっています。そのため、どの学校も学生の仕事探しを支援することに力を入れており、就職内定率の高さは学校の評価に直結する重要な要素となっています。学生にとっても、将来の計画を立てる上で、就職内定率は大切な情報です。そこで、各学校は就職支援体制を強化したり、将来の仕事について考えるための授業を充実させたりすることで、学生の仕事探しを支援し、内定率を上げようと努めています。

高い就職内定率は、学生が安心して勉強に集中できる環境が整っていることを示すだけでなく、学校の教育の質の高さを示すものでもあります。さらに、社会全体で見ても、若い人々がスムーズに社会に出ることを後押しする上で、重要な役割を果たしています。

就職内定率は、学校ごとの特色や、学生が選んだ職業分野、景気など様々な要因に左右されます。公表されている数字だけを見るのではなく、学校の就職支援の内容や、自分が本当にやりたい仕事かどうかなどをよく考えて、将来の道を決めることが大切です。周りの意見に流されず、自分自身の目で確かめ、じっくりと考えることが、納得のいく仕事探しにつながるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 就職内定率とは | 仕事探しをしている人々が、実際に仕事を得ることができた割合 |

| 重要性 |

|

| 学校側の取り組み |

|

| 就職内定率の示すもの |

|

| 就職内定率に影響する要因 | 学校の特色、学生が選んだ職業分野、景気など |

| 学生へのアドバイス | 公表された数字だけでなく、学校の就職支援の内容や、自分が本当にやりたい仕事かどうかなどをよく考えて、将来の道を決めることが大切 |

内定率を上げるには

仕事を決めるために大切なのは、自分自身の頑張りと学校の手助けの両方です。まず、自分は何が得意で何が苦手なのか、どんな仕事につきたいのかをよく考える必要があります。そして、その仕事に就くために必要な準備をしっかり行うことが大切です。たとえば、自分自身について深く見つめ直したり、色々な会社のことを調べたり、面接の練習をしたりといったことです。これらの準備は、仕事探しで成功するための基本となります。

学校も、学生一人ひとりの状況に合わせて、丁寧に指導していく必要があります。たとえば、就職活動のための特別な講座を開いたり、会社で実際に働く機会を作ったり、色々な方法で学生を支えることが重要です。特に、会社と協力して、学生が仕事現場を体験できる機会を増やすことは、学生の成長にとって大きな力となります。また、社会の変化に合わせて、学生が社会で役立つ力や知識を身につけられるように、授業の内容を充実させることも大切です。

今の社会は、常に変化しています。だからこそ、学校は学生が将来どのような仕事につきたいのか、そのためにどんな力が必要なのかを考えられるように手助けする必要があります。そのためには、色々な経験を通して学ぶ機会を増やし、社会で活躍するために必要な力を育むことが重要です。学生と学校が協力して仕事探しに取り組むことで、仕事が決まりやすくなるだけでなく、学生の将来の目標達成にもつながり、ひいては社会全体の発展にも貢献することができます。学生と学校が力を合わせ、より良い未来を目指して共に歩むことが大切です。

| 主体 | 行動 | 目的 |

|---|---|---|

| 学生 | – 自己分析(得意・不得意、仕事への希望) – 仕事に必要な準備(自己分析、企業調査、面接練習) |

– 仕事探しの成功 – 将来の目標達成 |

| 学校 | – 学生への丁寧な指導 – 就職活動支援講座 – 就業体験機会の提供 – 社会の変化に合わせた授業内容の充実 – 学生のキャリアプランニング支援 |

– 学生の成長支援 – 学生の社会で役立つ力の育成 – 社会全体の発展への貢献 |

就職活動の現状

近年の就職活動は、少子高齢化や国際化、技術の進歩など、様々な社会の変化に影響を受けて、大きく様変わりしています。生まれた子供が少なく、高齢者が増える社会構造の変化や、世界規模での人や物の交流の活発化、そして技術の進歩は、仕事のやり方や求められる人材像を大きく変えています。

新卒の採用市場は、企業が学生よりも少ない状況、いわゆる「売り手市場」と呼ばれることもありますが、依然として厳しい競争が続いています。企業は、急速に変化する社会の状況に対応できる力や、様々な考え方を持つ人材を求めています。そのため、学生には、これまで以上に高いコミュニケーション能力や問題を解決する能力、自ら進んで行動する力などが求められています。自分の考えを分かりやすく伝え、周りの人と協力して仕事を進める力、そして、問題に直面した際に、自分で解決策を見つけ出し、実行する力が重要視されているのです。

インターネットの普及によって、企業の情報や仕事の募集情報を得ることが簡単になりました。しかし、その一方で、膨大な情報の中から自分に合った情報を選び取る力も必要となっています。多くの情報に惑わされることなく、本当に自分に必要な情報を見極める力は、就職活動だけでなく、社会人になってからも必要となる力と言えるでしょう。

就職活動は、学生にとって人生における大きな転換点です。将来の仕事を決める大切な時期であり、多くの不安や悩みを抱える時期でもあります。だからこそ、家族や友人、学校、そして社会全体で、学生の就職活動を支える環境を作る必要があります。学生が安心して就職活動に取り組めるように、様々な支援の仕組みを作っていくことが大切です。例えば、就職活動に関する相談窓口の設置や、模擬面接の実施、就職活動に関する情報の提供など、学生が安心して就職活動に臨めるよう、多様な支援策を用意することが求められます。

| 最近の就職活動の状況 | 詳細 |

|---|---|

| 社会の変化の影響 | 少子高齢化、国際化、技術の進歩により、仕事のやり方や求められる人材像が変化 |

| 新卒採用市場の現状 | 売り手市場と言われることもあるが、依然として厳しい競争が続く。企業は変化への対応力や多様な考え方を持つ人材を求める。 |

| 求められる能力 | 高いコミュニケーション能力、問題解決能力、主体性、情報選別力 |

| 就職活動の意義 | 人生の転換点。将来の仕事を決める大切な時期。 |

| 必要な支援 | 相談窓口の設置、模擬面接の実施、情報提供など、学生が安心して就職活動に臨めるような支援策 |

将来への展望

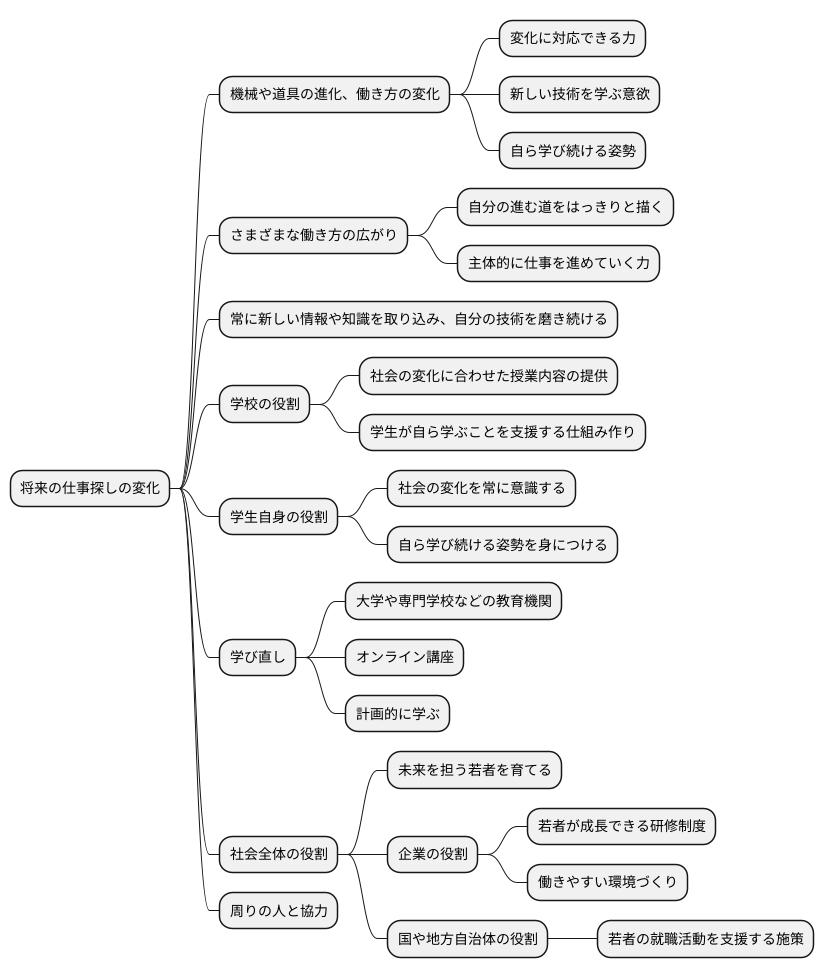

将来の仕事探しは、機械や道具の進化、働き方の変化によって大きく変わると考えられます。これまで以上に、変化に対応できる力や新しい技術を学ぶ意欲、そして自ら学び続ける姿勢が大切になります。

さまざまな働き方が広まる中で、自分の進む道をはっきりと描いて、主体的に仕事を進めていく力も必要です。これからの社会で活躍するには、常に新しい情報や知識を取り込み、自分の技術を磨き続けることが欠かせません。

学校は、社会の変化に合わせた授業内容を提供したり、学生が自ら学ぶことを支援する仕組みを作るなど、将来を見据えた活動を進める必要があります。学生自身も、社会の変化を常に意識し、自ら学び続ける姿勢を身につけることが大切です。

学び直しも重要です。社会の変化が速い現代において、一度身につけた技術や知識だけでは通用しなくなる可能性があります。そのため、常に新しい技術や知識を学び続ける必要があります。学び直しには、大学や専門学校などの教育機関で学ぶ方法や、オンライン講座などを活用する方法があります。自分に合った方法を選び、計画的に学び直すことが大切です。

社会全体で、未来を担う若者を育てるという気持ちを持って、仕事探しの支援に取り組むことが、明るい未来を作ることにつながります。企業も、若者が成長できるような研修制度や、働きやすい環境づくりに力を入れる必要があります。また、国や地方自治体も、若者の就職活動を支援する様々な施策を展開していく必要があります。

周りの人と協力しながら、より良い未来を築いていくことが重要です。

まとめ

就職が決まっている学生の割合を示す就職内定率は、学生がどれくらいうまく就職活動を進められたかを知るための大切な数値です。この数値は、学校がどれだけの教育の質を提供しているか、学生が将来に向けてきちんと計画を立てているかを示す指標にもなります。

子どもが少なく高齢者が増えていることや、技術がどんどん新しくなっていくことなど、社会の状況は常に変化しています。このような変化に対応した就職支援の仕組みを作ることは、学生が社会にスムーズに出ていくために欠かせません。

学生自身も、めまぐるしく変化する社会を生き抜くために、自ら進んで学び続け、自分の能力を高める努力が大切です。周りの大人が一方的に教えるのではなく、学生自身が「何を学びたいのか」「どうなりたいのか」を考え、主体的に行動することが重要です。

社会全体で、若い人たちの就職活動を支え、明るい未来を築いていくことが求められています。周りの大人が、親身になって話を聞いたり、適切な助言を与えたりするなど、親身なサポートが必要です。

就職内定率は、単なる数字ではありません。学生一人ひとりの努力、学校からの支援、そして社会全体の関心が集まってできあがった結果です。未来を担う若い人たちが、それぞれの夢を実現できるよう、これからも様々な方法で就職活動を支えていく必要があります。話し合いの場を設けたり、職業体験の機会を増やしたりするなど、より具体的な支援策が必要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 就職内定率の意義 | 学生の就職活動の成果、学校の教育の質、学生の将来計画を示す指標 |

| 社会状況の変化 | 少子高齢化、技術革新など、変化への対応が必要 |

| 学生の主体性 | 変化への対応のため、自ら学び続け、能力を高める努力が必要 |

| 社会全体の役割 | 若い人の就職活動を支え、明るい未来を築く |

| 就職内定率の構成要素 | 学生の努力、学校からの支援、社会全体の関心の結果 |

| 今後の支援策 | 話し合いの場の提供、職業体験の機会の増加など |