転職と社会保険:知っておきたい基礎知識

転職の質問

先生、転職を考えているのですが、社会保険って転職するとどうなるんですか?

転職研究家

良い質問ですね。社会保険は、転職によって変わるものと変わらないものがあります。例えば、医療保険は、会社員の場合、会社の健康保険から国民健康保険、または次の会社の健康保険に切り替わります。年金保険の厚生年金は、転職先でも引き続き加入することになります。国民年金は会社員の場合は加入しません。

転職の質問

なるほど。では、失業保険はどうなるのでしょうか?

転職研究家

雇用保険(失業保険)は、退職前に一定期間以上加入していれば、転職活動中の生活費を支給する失業給付を受け取ることができます。転職活動中はハローワークに相談しながら受給資格の確認などを行うと良いでしょう。

社会保険とは。

仕事を変えることと、新しい技能を身につけることについて、『みんなで支えあう保険』(みんなで支えあう保険とは、病気、年をとること、子供を産むこと、仕事がなくなること、亡くなることなど、暮らしが急に変わるときに、一定の基準で支給を行う国の保険制度のことです。みんなで支えあう保険には、医療保険、年金保険、仕事保険、仕事中のケガや病気の保険の4種類があります。医療保険には、国民健康保険と健康保険の2種類があり、年金保険には、国民年金と厚生年金の2種類があります。仕事中のケガや病気の保険については、事業主・会社が保険料のすべてを負担する仕組みになっています。)について

社会保険とは

社会保険とは、私たちが日々の暮らしを送る上で、病気やケガ、老い、出産、失業、そして死といった様々な変化に対応するための、国が定めた制度です。これらの出来事は、私たちの生活に大きな影響を与え、経済的な負担も増大させる可能性があります。社会保険は、こうした負担を和らげ、安定した生活を送れるよう支えるためのものです。加入は原則として義務であり、安心して暮らせる社会の土台となっています。

社会保険は、助け合いの精神に基づいて運営されています。加入者から集められた保険料をもとに、給付金が支払われます。つまり、健康な時に保険料を支払うことで、将来、自分や家族が病気やケガをした時に必要な治療を受けたり、高齢になった時に年金を受け取ったりすることができるのです。これは、社会全体でリスクを分け合い、支え合う仕組みです。

社会保険には、大きく分けて医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の五つの種類があります。医療保険は、病気やケガをした時の医療費の負担を軽減するものです。年金保険は、高齢期における生活の安定を図るため、老齢年金や障害年金、遺族年金などを支給します。介護保険は、加齢に伴い介護が必要になった場合に、介護サービスを受けるための費用を支援します。雇用保険は、失業した場合の生活を保障し、再就職を支援するための給付金などを支給します。労災保険は、仕事中のケガや通勤途上の事故など、仕事に関連したケガや病気に対する補償を行うものです。

このように、社会保険は様々なリスクから私たちを守り、生活の安定を支えるための重要な役割を担っています。社会保障制度の中核として、国民の生活の向上に大きく貢献していると言えるでしょう。また、社会の変化に合わせて制度も見直されており、より多くの人が安心して暮らせる社会を目指して、常に進化を続けています。

| 社会保険の種類 | 内容 |

|---|---|

| 医療保険 | 病気やケガをした時の医療費の負担を軽減 |

| 年金保険 | 高齢期における生活の安定を図るため、老齢年金や障害年金、遺族年金などを支給 |

| 介護保険 | 加齢に伴い介護が必要になった場合に、介護サービスを受けるための費用を支援 |

| 雇用保険 | 失業した場合の生活を保障し、再就職を支援するための給付金などを支給 |

| 労災保険 | 仕事中のケガや通勤途上の事故など、仕事に関連したケガや病気に対する補償 |

社会保険の種類

私たちの暮らしには、万一の出来事や将来への備えとして、社会保険という仕組みが用意されています。これは、病気やケガ、失業、老後など、様々なリスクに備えて国民生活の安定を図るための制度です。大きく分けて四つの種類があり、それぞれ異なる役割を担っています。

まず、医療保険は、病気やケガをした際に、医療機関で必要な治療を受けるための費用を支給する制度です。会社員や公務員などは、主に職場を通じて加入する健康保険に、自営業者や無職の方は国民健康保険に加入します。これにより、高額な医療費の負担を軽減し、安心して医療サービスを受けられます。

次に、年金保険は、老後の生活を保障するために、毎月一定額の年金を受け取ることができる制度です。国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入する義務があり、老後の基礎的な生活費を支えます。会社員や公務員などは、国民年金に加えて厚生年金にも加入することで、より充実した老後生活を送るための資金を確保できます。

三つ目は雇用保険です。これは、会社員や公務員が失業した場合に、一定期間生活費を支給する制度です。再就職に向けた支援も行われており、次の仕事を見つけるまでの生活の不安を和らげます。

最後に、労働者災害補償保険は、仕事中や通勤途中のケガや病気に対して、必要な医療費や休業中の生活費などを保障する制度です。この保険料はすべて事業主が負担するため、労働者は安心して仕事に取り組むことができます。

このように、社会保険は私たちの生活を様々な角度から守るセーフティネットとして重要な役割を果たしています。それぞれの制度をよく理解し、状況に応じて適切な保険に加入することで、将来への不安を軽減し、安心して暮らすことができるでしょう。

| 社会保険の種類 | 内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 医療保険 | 病気やケガの治療費を支給 | 会社員・公務員(健康保険)、自営業者・無職(国民健康保険) |

| 年金保険 | 老後の生活費を支給 | 20歳以上60歳未満(国民年金)、会社員・公務員(国民年金+厚生年金) |

| 雇用保険 | 失業時の生活費を支給、再就職支援 | 会社員・公務員 |

| 労働者災害補償保険 | 仕事中・通勤途中のケガや病気の治療費・生活費を支給 | 労働者(保険料は事業主負担) |

転職と社会保険の関係

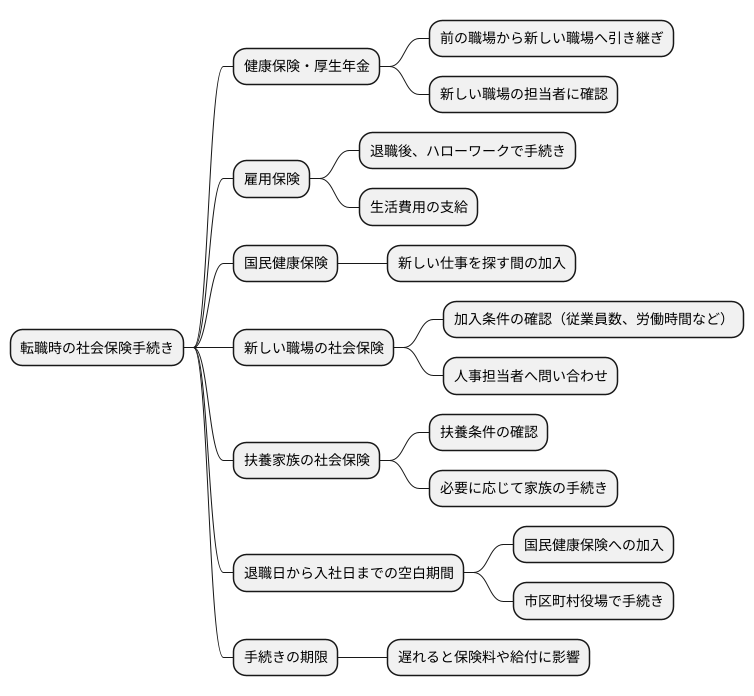

仕事を変える時には、社会保険の手続きがとても大切です。勤め人が職場を変える場合、健康保険と厚生年金は前の職場から新しい職場へと引き継ぐ必要があります。退職する前に、新しい職場の社会保険担当者に連絡を取り、必要な書類などを確認しておきましょう。

雇用保険は、退職後に仕事を紹介する役所で手続きを行い、仕事が見つかるまでの生活を支えるお金を受け取ることができます。新しい仕事を探す間、国民健康保険に加入する必要がある場合もあります。職場が変わると、社会保険の加入先や種類が変わるため、手続きをしないと保険料の支払いやお金を受け取ることに影響が出る可能性があります。ですから、新しい仕事が決まったらすぐに必要な手続きを行い、円滑な移行を心がけましょう。

新しい職場によっては、社会保険の加入条件が異なる場合があります。例えば、従業員数や労働時間などによって、社会保険に加入できるかどうかが決まることがあります。そのため、事前に確認しておくことが重要です。新しい職場での社会保険の加入状況を確認し、疑問点があれば人事担当者に問い合わせて、分からない点をなくしておくことで、安心して新しい仕事に集中することができます。

また、扶養されている家族がいる場合は、家族の社会保険の状況も確認が必要です。配偶者や子供が扶養に入っている場合、転職によって扶養から外れる可能性があります。新しい職場の社会保険の扶養条件を確認し、必要に応じて家族の社会保険手続きも行いましょう。これらの手続きをしっかり行うことで、転職後も安心して生活を送ることができるでしょう。

退職日から新しい職場に入る日までの間には、健康保険の空白期間が生じることがあります。この期間は、国民健康保険に加入することで健康保険の保障を受けることができます。市区町村役場で手続きを行いましょう。また、転職に伴う社会保険の手続きには期限が設けられています。手続きが遅れると、保険料の支払いや給付の受給に影響が出る可能性がありますので、期限を守って手続きを行うことが大切です。

社会保険料の負担

暮らしを送る上で欠かせない医療や年金、雇用の支えとなる社会保険。その費用を賄うのが社会保険料です。この社会保険料は、基本的には働く人と会社が半分ずつ負担することになっています。

私たちが毎月受け取るお給料からは、医療保険、年金保険、雇用保険の保険料が天引きされています。普段はあまり意識しないかもしれませんが、給与明細をよく見ると、これらの保険料が差し引かれているのが分かります。保険料の金額は、お給料の額や加入している保険の種類によって一人ひとり違います。会社で働く人の場合は、会社が保険料の計算を行い、その結果が給与明細に記載されます。ですので、ご自身で複雑な計算をする必要はありません。

一方で、自営業の場合は、自分で保険料の計算と納付の手続きを行う必要があります。会社員のように自動的に天引きされるわけではないので、忘れずに納付することが大切です。

社会保険料は、家計における大きな支出となることもあります。そのため、どのくらいの金額を負担しているのかをきちんと把握しておくことが大切です。給与明細や納付書などで確認し、家計の計画に組み込んでおきましょう。また、収入の増減によって保険料も変わるため、収入が変わった場合は、保険料の変更手続きが必要になることがあります。手続きを忘れると、本来支払うべき金額とずれが生じる可能性があるので、注意が必要です。

自分が毎月どのくらいの社会保険料を負担しているのかを理解することは、将来の生活設計を描く上でとても重要です。将来の医療費や年金受給額などを考える際の基礎となるので、ぜひ一度、給与明細などで確認し、自身の社会保険料について把握しておきましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 社会保険料の目的 | 医療、年金、雇用の費用を賄うため |

| 社会保険料の負担 | 基本的には会社員と会社が折半 |

| 会社員の社会保険料 | 給与から天引き(医療保険、年金保険、雇用保険) |

| 自営業者の社会保険料 | 自分で計算・納付 |

| 社会保険料の確認 | 給与明細、納付書 |

| 社会保険料と家計 | 大きな支出。家計計画に組み込む必要あり |

| 収入変動時の手続き | 保険料の変更手続きが必要 |

| 社会保険料の重要性 | 将来の生活設計(医療費、年金受給額など)の基礎 |

相談窓口

社会保険制度に関する疑問や困りごとは、誰にでも起こりうることです。制度の内容が複雑で分かりにくい部分もあるため、一人で悩んでしまう人も少なくありません。しかし、安心して下さい。様々な相談窓口が用意されているので、積極的に活用することで、問題を解決できるはずです。

まず、会社員であれば、会社の社会保険担当者や人事部に相談するのが手軽で良いでしょう。日頃から会社の制度に精通している担当者が、会社の制度に合わせた適切な助言をくれるはずです。

もし、会社の相談窓口で解決しない場合や、会社員でない場合は、各市区町村の役場や社会保険事務所、年金事務所などに相談窓口が設けられています。これらの窓口では、専門の相談員が対応してくれるので、より専門的な知識に基づいた助言をもらえます。相談方法は、電話や窓口での面談など、状況に合わせて選ぶことができます。

相談窓口に行く時間がないという方は、インターネットで情報を探すことも可能です。厚生労働省のホームページなどには、社会保険に関する詳しい情報が掲載されています。制度の概要から具体的な手続きまで、幅広い情報が提供されているので、疑問を解消するのに役立ちます。

また、自治体や団体が主催する社会保険に関するセミナーや講演会なども開催されている場合があります。これらの機会に参加することで、専門家から直接話を聞くことができ、より深い理解を得られます。さらに、他の参加者と交流することで、新たな情報や視点を得られることもあります。

社会保険制度は私たちの生活に密接に関わる重要な制度です。正しい知識を身につけることで、制度をより安心して活用することができます。一人で悩まずに、相談窓口や情報サイトなどを活用し、疑問を解消しましょう。

| 相談相手 | 相談方法 | 対象者 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 会社の社会保険担当者や人事部 | – | 会社員 | 会社の制度に合わせた適切な助言 |

| 各市区町村の役場、社会保険事務所、年金事務所 | 電話、窓口での面談 | 会社員以外も可 | 専門の相談員が対応 |

| 厚生労働省のホームページなど | インターネット | 誰でも | 制度の概要から具体的な手続きまで幅広い情報 |

| 自治体や団体主催のセミナーや講演会 | 参加 | 誰でも | 専門家から直接話を聞く、他の参加者と交流 |