事業譲渡で転職?知っておくべきこと

転職の質問

先生、事業譲渡って、会社が売られるってことですよね?社員はどうなるんですか?

転職研究家

そうだね、会社が事業を売却する、つまり事業の所有者が変わるということだね。社員については、基本的に新しい会社に雇用が引き継がれることが多いよ。

転職の質問

へえ、じゃあ転職しなくても、新しい会社で働くことになるんですね。でも、もし新しい会社で働きたくない場合は?

転職研究家

いい質問だね。その場合は、会社都合の退職として扱われることが多い。転職活動の支援なども受けられる場合もあるよ。もちろん、新しい会社で働くことも選択肢の一つとして考えられるね。

事業譲渡とは。

会社を移る、あるいは新しい技能を身につける際に出てくる『事業譲渡』という言葉について説明します。事業譲渡とは、会社が持っている事業を他の会社に譲る(売る)ことです。譲られる事業には、建物や設備といった目に見えるものだけでなく、特許や技術といった目に見えないもの、働く人たち、事業のしくみ、会社の知恵や技術、会社の看板、取引先とのつながりなど、事業に関する全てが含まれます。

事業譲渡の全体像

会社を運営していく中で、事業譲渡という言葉を耳にする機会が増えてきました。事業譲渡とは、会社が保有する事業の一部、あるいは全部を他の会社に引き継ぐことを指します。譲渡の対象となるのは、機械や建物といった目に見える財産だけではありません。特許権や商標といった目に見えない財産、従業員、取引先との繋がり、事業を動かすために必要な知識や技術など、事業に関わる全てが含まれると考えるべきでしょう。つまり事業譲渡とは、単なる財産の売買ではなく、事業そのものが丸ごと移転する大きな出来事なのです。

譲り渡す方法は様々で、会社同士が一つになる合併や、会社を分割する方法なども含まれます。事業譲渡は、会社の成長戦略の一環として行われる場合もあれば、経営上の問題解決を目的として行われる場合もあります。会社の規模に関わらず、あらゆる業種で起こりうることで、近年では特に増加傾向にあります。

事業譲渡は従業員にも大きな影響を与える可能性があります。例えば、雇用条件の変更や職場環境の変化などが考えられます。場合によっては、配置転換や転職を迫られる従業員もいるかもしれません。そのため、従業員も事業譲渡に関する基本的な知識を身につけておくことが大切です。

事業譲渡は、会社にとって大きな転換期となるため、譲渡の目的や内容、従業員への影響など、様々な情報を事前にしっかりと確認することが重要です。また、事業譲渡後の新しい環境に適応するために、必要な知識や技術を学ぶことも必要となるでしょう。変化への対応力を高め、前向きに新しい状況を受け入れることで、事業譲渡を新たな成長の機会へと繋げることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 事業譲渡とは | 会社が保有する事業の一部、あるいは全部を他の会社に引き継ぐこと。目に見える財産(機械、建物など)だけでなく、目に見えない財産(特許権、商標など)、従業員、取引先との繋がり、知識、技術など、事業に関わる全てが含まれる。事業そのものが丸ごと移転する大きな出来事。 |

| 譲渡方法 | 合併、会社分割など |

| 譲渡の目的 | 会社の成長戦略、経営上の問題解決 |

| 譲渡の影響 | 従業員:雇用条件の変更、職場環境の変化、配置転換、転職の可能性 会社:大きな転換期 |

| 重要な点 | 譲渡の目的、内容、従業員への影響などの情報確認、新しい環境に適応するための知識・技術の習得、変化への対応力の向上 |

従業員への影響

事業譲渡は、そこで働く人たちに大きな影響を与えます。多くの場合、譲渡される事業に所属する従業員は、そのまま新しい会社に移ることになります。これは、雇用契約が自動的に新しい会社に移ることを意味し、従業員が個別に同意する必要はありません。まるで、橋を渡るように、ある会社から別の会社へと雇用関係が移動するイメージです。

しかし、この移動に伴い、働く上での条件が変わる可能性があるため、注意が必要です。例えば、お給料、働く場所、仕事の内容、会社の様々な制度などが変わる場合があります。新しい会社は、移る従業員に対して、変更後の条件をきちんと説明する義務があります。説明を聞いて、内容をよく理解することが大切です。

もし、変更後の条件に納得できない場合、従業員は転籍を拒否することができます。自分の意思で、新しい会社への移動を断ることができるのです。しかし、転籍を拒否した場合、元の会社での雇用も続けられない可能性があります。まるで、橋を渡ることを拒否したら、元の場所にも戻れなくなるような状況です。そのため、転籍するかどうかは、将来の生活設計も踏まえ、慎重に判断する必要があります。

従業員は、自分を守るための権利と、果たすべき義務を正しく理解し、適切な行動をとることが重要です。新しい会社としっかり話し合い、疑問点があれば質問し、納得した上で判断することが大切です。自分自身のキャリアを守るためにも、情報収集と慎重な検討を心がけましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 雇用契約の移転 | 事業譲渡に伴い、従業員の雇用契約は自動的に新しい会社に移転します。従業員が個別に同意する必要はありません。 |

| 労働条件の変更 | 労働条件(給与、勤務地、職務内容、会社の制度など)が変更される可能性があります。新しい会社は変更内容を従業員に説明する義務があります。 |

| 転籍の拒否 | 従業員は転籍を拒否することができます。ただし、拒否した場合、元の会社での雇用も失う可能性があります。 |

| 従業員の権利と義務 | 従業員は自分を守るための権利と義務を理解し、適切な行動をとる必要があります。情報収集と慎重な検討が重要です。 |

| 従業員の行動 | 新しい会社と十分に話し合い、疑問点を解消し、納得した上で転籍するかどうかを判断する必要があります。 |

転職とリスキリング

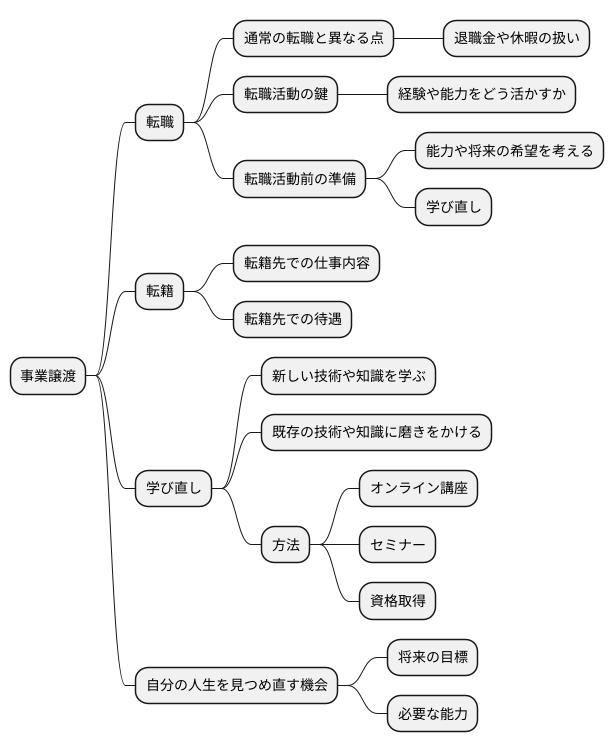

会社の一部門が他の会社に譲渡される事業譲渡は、そこで働く人にとって大きな転換期となるでしょう。転籍先の会社で働き続ける道を選ぶ人もいれば、これを機に転職を考える人もいるはずです。転籍先での仕事内容や待遇に不安を感じたり、より高い目標を目指したいと考えるのは自然なことです。

転職活動を始めるにあたって、事業譲渡に伴う転職は、通常の転職とは違う点があることを知っておく必要があります。例えば、退職金や今まで積み重ねてきた休暇の扱いが変わる可能性があります。また、転職活動において、譲渡前の会社での経験や能力を新しい職場でどう活かせるかが鍵となります。そのため、転職活動の前に、自分の持っている能力や将来の仕事への希望をもう一度よく考え、必要な学び直しをすることが大切です。

学び直しとは、新しい技術や知識を学ぶこと、または既に持っている技術や知識に磨きをかけることを意味します。変化の激しい今の時代、社会の変化に対応していくためには、常に学び続ける姿勢が欠かせません。自分に足りないもの、伸ばしたいものを明確にし、計画的に学習を進めることが重要です。オンライン講座やセミナー、資格取得など、様々な方法を活用し、自分に合った学び方を見つけましょう。

事業譲渡は、自分の仕事人生を改めて考える良い機会です。将来の目標を具体的に描き、それに向けて必要な能力を身につけることで、より良い未来を切り開くことができるはずです。焦らず、じっくりと時間をかけて、自分に合った仕事を見つけましょう。事業譲渡後の不安や迷いを乗り越え、新たな一歩を踏み出す勇気を持ちましょう。

円滑な移行のために

会社が変わっても、これまで通り仕事を進めるためには、会社とそこで働く人々が一緒になって、変化に備えることが大切です。事業の移行で起こる混乱を少なくし、滞りなく新しい体制に移るためには、会社とそこで働く人々がお互いに積極的に話をすることが欠かせません。

会社側は、なぜ事業を移すのか、これからの事業の計画はどうなっているのか、そして、そこで働く人々への影響はどのようなものなのかを、丁寧に説明する必要があります。そこで働く人々が抱える疑問や不安に、真摯に向き合い、信頼関係を築くことが重要です。あいまいな説明や、対応の遅れは、不信感を招き、移行をスムーズに進める上で障害となる可能性があります。説明会や個別面談などを開催し、疑問や不安を解消する場を設けるべきです。

そこで働く人々は、会社からの説明をよく聞き、わからないことがあれば積極的に質問する姿勢を持つべきです。受身でいるのではなく、自分の仕事や立場がどうなるのか、積極的に情報を取りに行く姿勢が大切です。また、自分のこれまでの経験や能力を振り返り、これからの働き方を考えてみる良い機会でもあります。新しい仕事に必要な技術や知識を身につけるために、学び直しに取り組むことも重要です。

事業の移行は、会社にとっても、そこで働く人々にとっても大きな変化です。しかし、しっかりと準備をして対応することで、この変化を成長の機会に変えることができるはずです。会社とそこで働く人々が協力し、新しい環境でより良い成果を出せるように努力していくことが重要です。

| 主体 | 行動 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 会社 | 事業移行の背景、計画、従業員への影響を丁寧に説明 疑問や不安に真摯に向き合い、信頼関係を構築 説明会や個別面談などを開催 |

混乱の抑制、スムーズな移行 不信感の払拭 疑問や不安の解消 |

| 従業員 | 会社からの説明をよく聞き、わからないことは質問 自分の仕事や立場がどうなるのか、積極的に情報収集 これまでの経験や能力を振り返り、これからの働き方を検討 新しい仕事に必要な技術や知識を学び直し |

変化への対応 主体的なキャリア形成 スキルアップ |

| 会社と従業員 | 協力して新しい環境でより良い成果を目指す | 変化を成長の機会に変える |

相談窓口の活用

会社が他の会社に譲渡されるという話は、将来への不安や疑問を生むものです。このような状況に直面した時、一人で抱え込まずに誰かに相談することが大切です。まず、社内に相談できる窓口がないか探してみましょう。人事部や労働組合は、会社の状況をよく理解しており、具体的な情報や解決策を示してくれるかもしれません。もし社内で相談しにくい場合は、社外の相談窓口を活用するという方法もあります。

国が設置している相談窓口も頼りになります。厚生労働省や労働局では、事業譲渡に関する法律や制度、手続きについて相談に乗ってくれます。専門家による公平な助言は、状況を整理し、次の行動を決める上で大きな助けとなるでしょう。また、弁護士や社会保険労務士といった専門家も、個別の事情に合わせた助言や手続きの支援を行ってくれます。費用はかかりますが、専門家の知識と経験は、複雑な状況を乗り越えるための心強い支えとなるでしょう。

相談する際には、譲渡後の雇用条件、給与、労働時間、福利厚生など、気になる点を具体的にまとめておくとスムーズです。メモや記録を残しておくことも大切です。また、相談相手によって得られる情報や対応が異なる場合があるので、複数の窓口に相談してみるのも良いでしょう。相談することで、不安が軽減され、落ち着いて状況を把握し、今後の見通しを立てることができるはずです。新たな道を切り開くためにも、積極的に相談窓口を活用し、必要な情報や支援を得ていきましょう。周りの人に相談することで、より良い解決策を見つけることができるはずです。

| 相談相手 | メリット | 備考 |

|---|---|---|

| 社内窓口(人事部、労働組合など) | 会社の状況をよく理解している、具体的な情報や解決策を示してくれる | 社内で相談しやすい場合に活用 |

| 社外窓口(厚生労働省、労働局など) | 事業譲渡に関する法律や制度、手続きについて相談に乗ってくれる、専門家による公平な助言 | 国が設置している相談窓口 |

| 専門家(弁護士、社会保険労務士など) | 個別の事情に合わせた助言や手続きの支援 | 費用はかかるが、専門家の知識と経験が得られる |