事業場外で働くときの時間管理

転職の質問

先生、転職を考えているのですが、リスキリングで営業の仕事に興味があります。求人票で『事業場外労働』って書いてあるのを見かけるのですが、これって何ですか?

転職研究家

良い質問ですね。事業場外労働というのは、外回りの営業のように、会社の外で仕事をする人のことで、勤務時間の管理が難しい場合に適用される制度だよ。例えば、顧客を訪問したり移動したりする時間を全部記録するのは大変だよね。そこで、あらかじめ決めた時間を働いたとみなすことができるのが『みなし労働時間制』なんだ。

転職の質問

なるほど。つまり、実際には8時間働いていなくても、あらかじめ決めた8時間働いたとみなされるってことですね?

転職研究家

その通り。ただし、決められた時間よりも短い時間で仕事を終えられたとしても、決められた時間働いたとみなされるので注意が必要だよ。しっかりと求人内容を確認し、疑問があれば面接などで質問してみることが大切だね。

事業場外労働とは。

会社を移ることと、新しい技能を身につけることに関連して、『職場以外の場所での仕事』について説明します。外回りで営業をするなど、職場以外の場所で働く場合、実際の勤務時間を計算するのが難しいことがあります。このような場合、あらかじめ決めておいた時間働いたと見なすことができる制度があります。これは、みなし労働時間制と呼ばれています。

はじめに

近年、働き方が大きく変わってきており、会社以外の場所で仕事をする人が増えてきています。特に、お客さまと直接会って仕事をする営業職の方などは、会社以外の場所で仕事をするのが当たり前になってきています。このような働き方の場合、仕事の時間をきちんと管理することが難しく、会社にとっても働く人にとっても重要な課題となっています。

会社以外の場所で仕事をする場合、仕事の始まりと終わりを明確にすることが大切です。仕事をする場所が自宅なのか、カフェなのか、移動中なのかによっても、時間の管理方法は変わってきます。例えば、自宅で仕事をする場合は、始業時間と終業時間を決め、仕事用の部屋や机を用意することで、オンとオフの切り替えをしやすくする工夫も必要です。カフェなどで仕事をする場合は、周りの環境に影響を受けやすいので、集中できる時間帯や場所を選ぶことが重要です。移動中に仕事をする場合は、移動時間そのものを仕事時間として扱うのか、それとも移動中に発生した仕事のみを仕事時間として扱うのかを、あらかじめ決めておく必要があります。

仕事の時間を管理するためには、様々な道具を使うこともできます。例えば、パソコンや携帯電話に備わっているカレンダー機能を使って予定を管理したり、専用のアプリを使って仕事の時間を記録したりする方法があります。最近では、GPS機能を使って、働いている場所を記録できるアプリもあります。これらの道具をうまく活用することで、時間管理の負担を減らし、仕事の効率を上げることができます。

会社以外の場所で仕事をする際には、休憩時間についてもきちんと管理しなければなりません。労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えなければならないと定められています。会社以外の場所で仕事をする場合でも、この決まりは変わりません。休憩時間をきちんと確保することで、心身の健康を維持し、仕事の質を保つことができます。

時間管理は、会社と働く人双方にとってメリットがあります。会社にとっては、従業員の労働時間を適切に管理することで、法令違反を防ぎ、会社の信頼を守ることができます。働く人にとっては、自分の時間を有効に使うことができ、仕事とプライベートのバランスを保つことができます。今回紹介した時間管理の考え方と注意点を参考に、より良い働き方を実現してください。

| 場所 | 時間管理のポイント | ツール | 休憩時間 | メリット |

|---|---|---|---|---|

| 会社以外 | 仕事の始まりと終わりを明確にする 仕事をする場所に応じて方法を変える |

カレンダー機能 時間記録アプリ GPS機能付きアプリ |

労働基準法を遵守 (6時間以上:45分以上、8時間以上:1時間以上) |

会社:法令遵守、信頼維持 個人:時間有効活用、ワークライフバランス |

| 自宅 | 始業・終業時間を決める 仕事用の環境を用意 |

カレンダー機能 時間記録アプリ GPS機能付きアプリ |

労働基準法を遵守 (6時間以上:45分以上、8時間以上:1時間以上) |

会社:法令遵守、信頼維持 個人:時間有効活用、ワークライフバランス |

| カフェ等 | 集中できる時間帯・場所を選ぶ | カレンダー機能 時間記録アプリ GPS機能付きアプリ |

労働基準法を遵守 (6時間以上:45分以上、8時間以上:1時間以上) |

会社:法令遵守、信頼維持 個人:時間有効活用、ワークライフバランス |

| 移動中 | 移動時間=仕事時間 or 移動中の仕事のみ仕事時間 をあらかじめ決めておく |

カレンダー機能 時間記録アプリ GPS機能付きアプリ |

労働基準法を遵守 (6時間以上:45分以上、8時間以上:1時間以上) |

会社:法令遵守、信頼維持 個人:時間有効活用、ワークライフバランス |

事業場外労働とは

事業場外労働とは、読んで字のごとく、会社や事務所といった普段仕事をする場所の外で仕事をすることです。働く場所は、顧客の会社や工事現場、自宅など様々です。具体例を挙げると、外回りをする営業担当者、顧客を訪問するコンサルタント、工事現場で作業する建設作業員、取材に出かける報道記者、そして在宅勤務をする会社員などが該当します。

これらの働き方は、会社などの事業場内で机に向かって仕事をするのとは大きく異なります。事業場外労働では、移動時間や顧客との待ち時間、現場での準備時間など、様々な付帯業務が発生します。このような時間は、事業場内で仕事をする場合には発生しないか、発生してもごくわずかです。そのため、事業場外労働では、実際に仕事をした時間を正確に把握するのが難しいという問題が生じます。

労働時間の管理は、適切な賃金の支払い、そして労働者の健康を守る上で非常に重要です。しかし、事業場外労働では、移動中や待ち時間など、どの時間を労働時間として算入すべきか判断が難しい場合があります。例えば、顧客との移動中に仕事の話をした場合、それは労働時間とみなすべきでしょうか。あるいは、待ち時間に資料を読んでいた場合、それは労働時間でしょうか。このような曖昧さが、労働時間管理を難しくしています。

労働時間管理の難しさは、長時間労働やサービス残業につながる可能性があります。結果として、労働者の健康を損ない、ひいては企業の生産性低下を招く恐れもあるため、事業場外労働における労働時間管理は、企業と労働者双方にとって重要な課題となっています。適切な労務管理のためには、労働時間に関する明確なルールを定め、労働者への教育を徹底することが必要です。

| 事業場外労働とは | 会社や事務所といった普段仕事をする場所の外で仕事をすること。例:営業担当者、コンサルタント、建設作業員、報道記者、在宅勤務者など |

|---|---|

| 事業場外労働の特徴 | 移動時間や顧客との待ち時間、現場での準備時間など、様々な付帯業務が発生し、実際に仕事をした時間を正確に把握することが難しい。 |

| 労働時間管理の重要性 | 適切な賃金の支払い、そして労働者の健康を守る上で非常に重要。しかし、事業場外労働では、どの時間を労働時間として算入すべきか判断が難しい場合がある。 |

| 労働時間管理の課題 | 労働時間管理の難しさは、長時間労働やサービス残業につながる可能性があり、労働者の健康を損ない、ひいては企業の生産性低下を招く恐れもある。 |

| 解決策 | 労働時間に関する明確なルールを定め、労働者への教育を徹底することが必要。 |

みなし労働時間制の仕組み

仕事場を離れて働く場合の勤務時間の管理方法として、「みなし労働時間制」という制度があります。この制度は、実際に働いた時間とは関係なく、あらかじめ決めた時間を働いたとみなすものです。例えば、1日の労働時間を8時間と決めた場合、もし7時間しか働いていなくても8時間働いたとみなされます。逆に、9時間働いていたとしても、8時間分の賃金しか支払われません。この制度は、労働時間の長さに関わらず、一定の賃金を支払うという仕組みです。

この制度には、会社側と働く人側それぞれにメリットとデメリットがあります。会社側にとってのメリットは、勤務時間の管理が簡単になることと、人件費の管理が楽になることです。毎日、働く人の実際の労働時間を正確に記録する必要がなくなり、事務作業の手間が省けます。また、残業代などの変動費を抑えることができるため、人件費の予算を立てやすくなります。

一方で、働く人側にとっては、実際に働いた時間よりも少ない賃金しかもらえない可能性があるというデメリットがあります。長時間労働した場合でも、みなし労働時間分の賃金しか支払われないため、割に合わないと感じる人もいるでしょう。また、労働時間管理が会社任せになるため、長時間労働に繋がりやすく、心身の健康を損なうリスクも懸念されます。

みなし労働時間制は、法律で定められた要件を満たす必要があるなど、導入には注意が必要です。労働基準法では、業務の性質上、労働時間を算定しづらい場合に限り、認められています。また、導入にあたっては、労働者代表との協議や労使協定の締結が必須です。みなし労働時間制を導入する際には、会社側と働く人側双方にとって、公正で納得できる制度設計が重要です。制度のメリット・デメリットをよく理解し、適切な運用を行うことで、働き方改革にも貢献できる制度と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| みなし労働時間制とは | 実際に働いた時間に関わらず、あらかじめ決めた時間働いたとみなす制度。 |

| 会社側のメリット |

|

| 会社側のデメリット | 記載なし |

| 労働者側のメリット | 記載なし |

| 労働者側のデメリット |

|

| 導入要件 |

|

導入のメリットとデメリット

みなし労働時間制には、会社と働く人双方にそれぞれの利点と欠点が存在します。まず、会社にとっての利点を見ていきましょう。一番の利点は、労働時間の管理が容易になることです。出退勤の記録や残業時間の計算など、労働時間の管理にかかる手間や費用を大幅に削減できます。これは、特に社員の数が多く、労働時間の管理が複雑な会社にとって大きなメリットとなります。

次に、働く人にとっての利点ですが、仕事を進める方法や時間の使い方を自分で決められるという点が挙げられます。自分のペースで仕事を進めたい人や、プライベートの予定に合わせて柔軟に働きたい人にとっては、魅力的な制度と言えるでしょう。

しかし、みなし労働時間制にはデメリットも存在します。会社にとってのデメリットは、制度設計や運用を適切に行わないと、労使間のトラブルに発展する可能性があることです。働く人にとってのデメリットは、実際に働いた時間と給料が合わない場合があることです。みなし労働時間制では、あらかじめ定められた時間働いたものとみなされます。そのため、実際にはそれよりも短い時間しか働いていなくても、定められた時間分の給料が支払われます。逆に、実際には定められた時間よりも長く働いていたとしても、追加の給料は支払われません。この点が、長時間労働につながる可能性があるとして、しばしば問題視されています。

特に、職場以外の場所で仕事をする場合、適切な労働時間の決め方が重要になります。働く場所が変わることで、労働時間の管理が難しくなるため、制度の運用にはより一層の注意が必要です。会社は、働く人が適正な労働時間で働けるよう、労働時間の管理方法を工夫し、必要に応じて見直しを行う必要があります。働く人も、自分の労働時間をしっかりと把握し、長時間労働にならないように注意する必要があります。みなし労働時間制は、正しく使えば会社と働く人双方にとってメリットのある制度となり得ますが、運用方法を誤ると、様々な問題を引き起こす可能性があることを理解しておく必要があります。

| 立場 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 会社 | 労働時間管理の容易化 手間と費用の削減 |

制度設計・運用を誤ると労使トラブルの可能性 |

| 働く人 | 仕事の進め方・時間の使い方を自分で決められる 柔軟な働き方が可能 |

実際働いた時間と給料が合わない場合がある 長時間労働につながる可能性 |

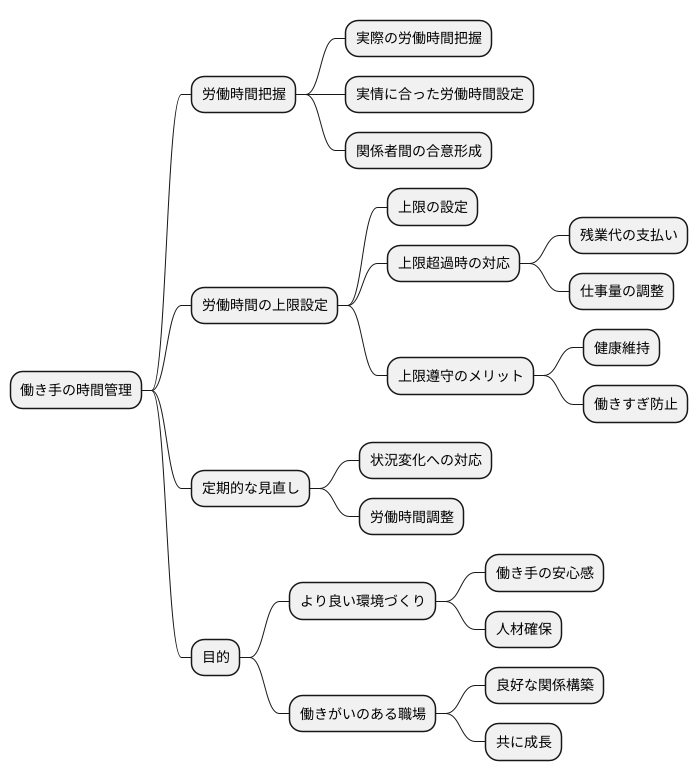

適切な運用のためのポイント

働き手の時間を管理する仕組みを正しく使うには、いくつかの大切な点に気を配る必要があります。まず、実際に働いている時間の長さをきちんと把握することが大切です。仕事の内容や時間の使い方を調べ、実情に合った労働時間を決める必要があります。働く人たちの代表と会社側でよく話し合い、みんなが納得できるルールを作ることが大切です。

次に、労働時間の上限をはっきり決めておくことも大切です。そして、もし上限を超えてしまうことがあれば、残業代を払う、仕事の量を調整するなど、適切な対応を取る必要があります。上限を守ることで、働き手の健康を守り、働きすぎを防ぐことができます。また、労働時間は固定されたものではなく、定期的に見直す必要があります。仕事の状況や働き手の状況の変化に合わせて、必要に応じて労働時間を調整することが、より良い働き方を続けるために大切です。

最後に、これらの取り組みは会社と働く人の両方にとって、より良い環境を作るために必要です。働き手は安心して仕事に取り組むことができ、会社は優秀な人材を確保しやすくなります。正しく労働時間を管理することは、働きがいのある職場を作る上で非常に重要です。日々の業務の中で、労働時間管理を適切に行うよう心がけることで、会社と働き手の良好な関係を築き、共に成長していくことができるでしょう。

まとめ

仕事をする場所を問わない働き方は、様々な働き方を求める時代の流れを象徴しています。働く側にとっては、通勤の負担が減り、自分の都合に合わせて仕事ができるという利点があります。企業にとっても、オフィスの維持費を減らし、優秀な人材を確保しやすくなるという利点があります。このような働き方をうまく進めるために、仕事をした時間でなく、あらかじめ決めた時間で働く時間を計算する方法があります。

この方法は、働く時間や休憩時間の管理を簡単にするという利点があります。しかし、実際に働いた時間と計算上の時間が大きくずれると、働く側にとっては長時間労働になる可能性があり、企業にとっては労働時間の管理が難しくなる可能性があります。

この方法を導入する際には、働く側と企業の双方が、利点と欠点を十分に理解することが重要です。働く側にとっては、この方法によって、柔軟な働き方ができる反面、労働時間が長くなるリスクがあることを理解する必要があります。企業にとっては、労働時間管理の簡素化という利点がある一方で、働く人の実際の労働時間を把握し、適切な管理を行う必要があることを認識する必要があります。

働く側と企業が、しっかりと話し合い、この方法を正しく使うことで、より良い職場環境を作っていくことが大切です。例えば、労働時間を記録するためのシステムを導入したり、定期的に話し合いの場を設けたりすることで、労働時間の実態を把握し、問題があれば改善していくことができます。このような努力を通して、場所を問わずに働くという、新しい働き方をより良く、より活発なものにしていくことができるでしょう。

| 項目 | 働く側のメリット | 働く側のデメリット | 企業のメリット | 企業のデメリット | 導入時の注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 仕事をする場所を問わない働き方 | 通勤負担軽減、都合に合わせた働き方が可能 | 長時間労働になる可能性 | オフィス維持費削減、優秀な人材確保 | 労働時間管理の難化 | 双方で利点・欠点を理解し、協議の上で導入 |

| あらかじめ決めた時間で労働時間を計算する方法 | 労働時間管理の簡素化 | 労働時間管理の難化 | 柔軟な働き方が可能 | 実際の労働時間把握の必要性 | 記録システム導入、定期的な協議など |