食の演出家への道:フードコーディネーターのキャリア

転職の質問

『フードコーディネーター』になるには、どうしたらいいのでしょうか?

転職研究家

いい質問だね。フードコーディネーターになるのに、必ずしも必要な国家資格はないんだ。でも、日本フードコーディネーター協会の資格試験はあるし、栄養士や調理師などの資格、テーブルコーディネートや色の組み合わせなどの技術を持っていると有利だよ。

転職の質問

資格があればすぐにフードコーディネーターとして働けるのですか?

転職研究家

資格はあくまで知識や技術の証明の一つ。実際に仕事をする上では、現場経験が大切なんだ。だから、資格を取った後も、活躍しているフードコーディネーターやスタイリストのアシスタントとして経験を積むのが一般的だよ。

フードコーディネーター

- フードコーディネーターの主な仕事内容

- フードコーディネーターとは、最近テレビやCM、映画や雑誌などで脚光を浴びている花形的職業。その仕事は幅広く、食のシーンの演出から料理やメニューの企画、調理や飲食店のメニュー開発、ダイエットコンサルティング、料理教室の企画・運営など、まさに食に関するあらゆることに関わる仕事といえます。特に国家試験などの受験は必要ありませんが、日本フードコーディネーター協会が独自の資格認定試験を実施しています。また仕事の内容から見ても、栄養士や調理師、テーブルセッティングやカラーコーディネートについての技術を持っていた方が有利です。現場でのキャリアがモノを言うので、資格を取ってもすぐにはプロになれません。まずは、現在活躍中のフードコーディネーターやスタイリストのアシスタントとして経験を積みましょう。

- フードコーディネーターになるには

- フードコーディネーターの資格を取得するには、2種類の方法があります。1.日本フードコーディネーター協会が行う資格認定試験を受験し、合格する2.全国に12校ある日本フードコーディネーター協会の認定校で所定の単位を修得する認定校で単位を修得するとフードコーディネーターの3級試験が免除になります。ただし、認定校は現在のところ、首都圏が中心です。また、日本フードコーディネーター協会の資格認定試験は現在は3級のみで、年に1回の実施です。

仕事内容

食べ物の魅力を最大限に引き出す、いわば演出家の役割を担うのが、フードコーディネーターです。まるで魔法をかけるように、料理をより一層美しく、食欲をそそるように見せる技術を持っています。活躍の場は多岐にわたり、雑誌や書籍、広告、テレビ番組、映画など、様々な媒体でその手腕を発揮します。

具体的には、料理をより魅力的に見せるための盛り付けや飾り付けが主な仕事です。彩り豊かな食材を選び、食器やテーブル周りの装飾にも気を配り、全体の雰囲気を作り上げます。まるで絵を描くように、料理を芸術作品へと昇華させるのです。また、撮影時の照明調整も重要な仕事の一つです。光と影の加減で、料理の質感を際立たせ、より美味しそうな印象を与えます。

さらに、フードコーディネーターの仕事は見た目だけにとどまりません。メニュー開発や調理方法の考案、食材の選定など、料理に関する幅広い知識と経験が求められます。時には、食品会社や飲食店と協力して、新しい商品の開発やお店の雰囲気作りに携わることもあります。消費者のニーズを捉え、時代の流れに合わせた魅力的な商品やサービスを生み出すのも、フードコーディネーターの大切な役割です。

このように、フードコーディネーターは、料理に関する知識はもちろんのこと、色彩感覚や美的センス、流行を捉える力、そして人と円滑にやり取りする能力など、様々な能力が必要とされる仕事です。食を通じて人々を魅了し、喜びや感動を与える、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 仕事内容 | 詳細 |

|---|---|

| 盛り付け・飾り付け | 料理をより魅力的に見せるための盛り付けや飾り付け。彩り豊かな食材を選び、食器やテーブル周りの装飾にも気を配り、全体の雰囲気を作り上げます。 |

| 照明調整 | 撮影時の照明調整。光と影の加減で、料理の質感を際立たせ、より美味しそうな印象を与えます。 |

| メニュー開発・調理方法考案・食材選定 | メニュー開発や調理方法の考案、食材の選定など、料理に関する幅広い知識と経験が求められます。 |

| 商品開発・雰囲気作り | 食品会社や飲食店と協力して、新しい商品の開発やお店の雰囲気作りに携わることもあります。 |

| 必要な能力 | 料理に関する知識、色彩感覚、美的センス、流行を捉える力、コミュニケーション能力 |

キャリア形成

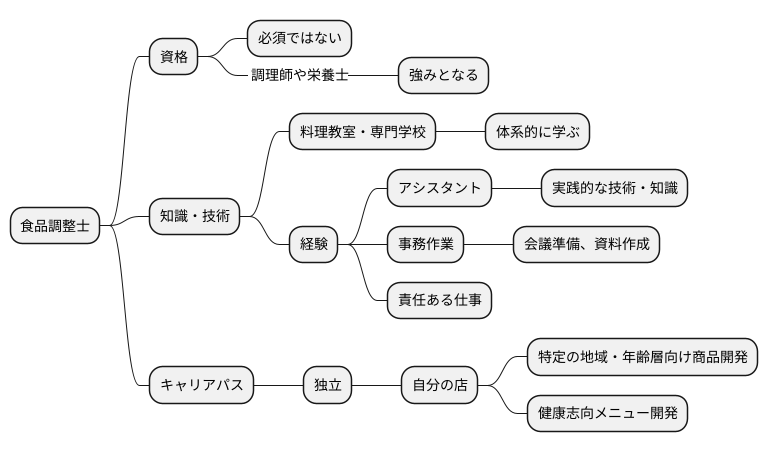

食べ物を組み合わせたり、新しい食べ物の作り方を考えたりする仕事である、食品調整士。食品調整士を目指す道は一つではありません。調理師や栄養士といった資格は必ずしも必要ではありません。もちろん、食べ物に関する専門的な知識や技術を持っていることは、大きな強みになります。食品に関する資格がなくても、食品調整士として働くことは可能です。

より専門的な知識や技術を身につけたいと考える人は、料理教室や専門学校に通う人もいます。基礎知識から応用技術まで、体系的に学ぶことで、食品調整士としての仕事に役立つ実践的なスキルを身につけることができます。

また、経験を積むことも、食品調整士としてのキャリアを築く上で大切です。経験の浅いうちは、先輩の食品調整士の指導を受けながら、アシスタントとして働く場合もあります。現場での仕事を通して、実践的な技術や知識を学ぶことができます。会議の準備や資料作成といった事務作業を任されることもあります。最初は簡単な仕事から始め、徐々に仕事の範囲を広げていきます。経験を積むにつれて、任される仕事の規模や難易度も上がっていきます。より高度な技術や知識が求められるようになり、責任ある仕事を任される機会も増えていきます。

将来的には、独立して自分の店を持つことを目指す人もいます。自分の得意な分野を活かして、活躍の場を広げていくことができます。例えば、特定の地域や年齢層に特化した商品開発や、健康を意識したメニュー開発など、自分の強みを活かした仕事に挑戦することができます。独立することで、自分の裁量で仕事を進めることができ、よりやりがいを感じることができるでしょう。

必要な能力

食事を取り巻く全てのことを整え、演出する仕事である、食物調整師には、調理の腕前以外にも様々な能力が求められます。まず、美味しいだけでなく、見た目にも美しい料理を提供するためには、盛り付けや飾り付けの技術が必要です。さらに、食器やテーブルクロス、周囲の環境との調和も考慮し、食卓全体の雰囲気を作り出す美的感覚も大切です。

食物調整師は、個々の客の要望に応えることが重要です。そのため、客との綿密な話し合いを通して、求めているイメージを的確に理解する能力が求められます。時には、あいまいな表現で伝えられる要望を具体化し、実現可能な提案をすることも必要になります。円滑な意思疎通を図るための、高い対話力と表現力が不可欠と言えるでしょう。

また、食の世界は常に変化しており、流行や顧客の嗜好も刻一刻と移り変わっていきます。食物調整師として活躍し続けるためには、常に最新の食の動向や顧客のニーズを把握し、新しい発想を生み出すための情報収集力が重要になります。専門誌やインターネット、展示会などを活用し、常に学び続ける姿勢が、食物調整師としての成長につながるでしょう。加えて、新しい食材や調理法にも積極的に挑戦し、自らの知識や技術を向上させる意欲も大切です。

このように、食物調整師は、料理の技術に加えて、美的感覚、対話力、情報収集力、そして常に学び続ける姿勢といった総合的な能力が求められる、奥深い職業と言えるでしょう。

| 必要な能力 | 詳細 |

|---|---|

| 調理の腕前 | 美味しいだけでなく、見た目にも美しい料理を提供する技術 |

| 盛り付け、飾り付けの技術 | 食器やテーブルクロス、周囲の環境との調和も考慮し、食卓全体の雰囲気を作り出す美的感覚 |

| 客との綿密な話し合い | 求めているイメージを的確に理解する能力、あいまいな表現で伝えられる要望を具体化し、実現可能な提案をする能力 |

| 高い対話力と表現力 | 円滑な意思疎通を図るための能力 |

| 情報収集力 | 常に最新の食の動向や顧客のニーズを把握し、新しい発想を生み出すための能力。専門誌やインターネット、展示会などを活用 |

| 常に学び続ける姿勢 | 新しい食材や調理法にも積極的に挑戦し、自らの知識や技術を向上させる意欲 |

やりがい

食の世界を華やかに彩る仕事、それが調理演出家です。調理演出家にとって、自分の発想や感覚を活かして料理を作り上げることは、この上ない喜びです。まるで画家がキャンバスに絵を描くように、食材を自由に組み合わせて、見た目も美しく、美味しい料理を生み出すことができます。

自分が心を込めて作った料理が、雑誌やテレビで取り上げられる時の感動は、言葉では言い表せません。多くの人々の目に触れ、そして味わってもらえることは、大きな仕事の成果であり、更なる努力への原動力となります。自分の仕事が社会に認められ、人々に喜んでもらえるという実感は、調理演出家ならではのやりがいと言えるでしょう。

調理演出家の仕事は、料理を作るだけではありません。様々な分野の人々と協力しながら仕事を進めていくことも重要な役割です。例えば、写真家や編集者、広告関係者など、多様な職種の人々と関わり、意見交換や共同作業を行います。これにより、人脈を広げ、様々な視点や知識を吸収することができます。日々新しい刺激を受け、自身の成長にも繋がるため、飽きることなく仕事に取り組むことができます。

食は、人々を幸せにする力を持っています。調理演出家は、その力を最大限に活かし、食を通して人々に喜びや感動を提供します。美味しい料理は、人々の心を豊かにし、笑顔を生み出します。食卓を囲む人々の幸せそうな顔を見る時、調理演出家として、この仕事を選んで良かったと心から実感できるでしょう。食で人々を幸せにする、そんなやりがいのある仕事です。

| 仕事内容 | やりがい | 特徴 |

|---|---|---|

| 発想や感覚を活かして、見た目も美しく美味しい料理を作り出す。 | 自分の作った料理が雑誌やテレビで取り上げられる。 人々に喜んでもらえる。 |

様々な分野の人々と協力しながら仕事を進める。 |

転職

食べ物をより魅力的に見せる仕事である、食事の演出家への転職は、飲食業界で働いたことがない人でも目指せます。料理に関する知識や技術はもちろんのこと、デザインや写真の腕前があると有利です。加えて、食事の演出家の専門学校や養成講座で学ぶことで、必要な知識や技術をきちんと学ぶことができます。

転職活動をするにあたっては、自分の作品を集めた作品集を作ることが大切です。これまでの作品を通して、自分の感覚や技術を伝えることで、採用担当者に良い印象を与えることができます。特に、盛り付けやテーブルコーディネート、メニュー開発など、具体的な成果物を示すことが重要です。写真や動画、イラストなどを活用し、視覚的に訴求力のある作品集を作成することで、採用担当者の目に留まりやすくなります。

経験がない場合は、まずアシスタントから始めて、経験を積むことで、より高い地位を目指す方法もあります。アシスタントとして働くことで、現場の雰囲気や仕事の流れを理解し、先輩演出家から指導を受けることができます。また、人脈を広げることもでき、将来の独立や転職活動に役立ちます。

食事の演出家は、飲食店や食品メーカー、広告代理店など、様々な場所で活躍できます。自分の得意分野や興味に合わせて、働く場所を選ぶことができます。例えば、食育に興味がある人は、学校給食の現場で働くという選択肢もあります。また、独立してフリーランスとして活動することも可能です。

転職を成功させるためには、積極的に情報収集を行い、自分の強みを把握することが大切です。インターネットや書籍などで、食事の演出家の仕事内容や求められるスキル、業界の動向などを調べましょう。そして、自分の得意な料理ジャンルや表現方法を明確にし、それをアピールすることで、採用担当者に自分の熱意を伝えることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 転職対象 | 食事の演出家 |

| 必要なスキル・知識 | 料理の知識・技術、デザイン、写真、盛り付け、テーブルコーディネート、メニュー開発 |

| 有利な経験 | 飲食業界での経験 |

| 学習方法 | 専門学校、養成講座 |

| 転職活動のポイント | 作品集の作成(写真、動画、イラストなどを活用)、具体的な成果物を示す |

| 経験がない場合 | アシスタントから始める |

| アシスタントのメリット | 現場経験、先輩からの指導、人脈形成 |

| 活躍の場 | 飲食店、食品メーカー、広告代理店、学校給食、フリーランス |

| 転職成功の秘訣 | 情報収集、自己分析、強みの把握、熱意の伝達 |

将来展望

人々の食べ物への関心は、時代を経るごとにますます高まってきています。特に、近年の健康志向の高まりや、様々な国の料理が手軽に楽しめるようになった食の多様化に伴い、食の専門家であるフードコーディネーターの活躍の場はますます広がっていくと予想されます。

フードコーディネーターは、従来のように料理番組や雑誌などのメディアで活躍するだけでなく、食品を作る会社や、飲食店、観光に携わる仕事など、活躍できる場所は多岐に渡ります。

例えば、食品を作る会社では、新しい商品の開発や、すでに販売している商品の改良に携わったり、消費者の嗜好に合わせた商品を提案したりする仕事が考えられます。また、飲食店では、お店のコンセプトに合った魅力的なメニューを開発したり、食材の仕入れ、調理、盛り付けなど、お店の運営全体に関わることもあります。観光に携わる仕事では、その土地ならではの食材を使った料理を考えたり、料理教室を開いたりすることで、地域の魅力を発信する役割を担うことができます。

このように、フードコーディネーターの仕事の幅は広がっており、様々な経験を積むことで、自分だけの得意分野を見つけることができます。料理の腕前はもちろんのこと、食に関する幅広い知識や、人々に食の楽しさを伝える表現力、コミュニケーション能力などを磨くことで、他のフードコーディネーターとの違いを生み出し、自分らしいスタイルを確立していくことができるでしょう。フードコーディネーターとして長く活躍していくためには、常に新しい情報を取り入れ、学び続ける姿勢が大切です。自分の得意分野を活かし、食のトレンドや人々のニーズを捉えながら、様々な仕事に挑戦することで、フードコーディネーターとして長く活躍していくことができるでしょう。

| 活躍の場 | 業務内容 |

|---|---|

| 食品会社 | 新商品開発、既存商品改良、消費者嗜好に合わせた商品提案 |

| 飲食店 | メニュー開発、食材仕入れ、調理、盛り付け、店舗運営 |

| 観光業 | 地域特産料理開発、料理教室開催、地域の魅力発信 |