公共サービスの未来:市場化テストとは

転職の質問

先生、「市場化テスト」って転職に関係あるんですか?よくわからないんですけど…

転職研究家

そうだね、少し難しい話だね。簡単に言うと、今まで国がやっていた職業紹介を、民間企業にもやらせてみようかという試しのことだよ。ハローワークの仕事も、もしかしたら民間企業がやるようになるかもしれないんだ。

転職の質問

へえー。でも、それって転職とどう関係があるんですか?

転職研究家

もし民間企業が職業紹介をやるようになれば、もっと色々なサービスが出てきて、転職しやすくなるかもしれないんだよ。ただ、今はまだ試験段階で、実際にどうなるかは決まっていないんだ。

市場化テストとは。

仕事を変えることと、新しい技能を身につけることに関連した「市場化テスト」という用語について説明します。市場化テストとは、これまで国だけがやってきた公共のサービスを、民間の会社にも競争させて、誰がやるかを決める仕組みのことです。仕事探しや転職に関係するものとしては、ハローワークの仕事紹介業務が候補に挙がりましたが、今はまだ実施されていません。この仕組みを通して、ハローワークの役割を民間の会社が担うことが期待されています。しかし、反対する人も多く、なかなか進んでいません。

市場化テストの定義

市場化テストとは、従来国や地方公共団体が単独で担ってきた公共サービスを、民間企業など複数の事業者に競争入札させることで、最も適した事業者を選ぶ制度です。この制度の目的は、サービスの質を高め、より効率的な運営を実現することにあります。国民にとってより良い公共サービスを提供すると同時に、税金をより有効に使うという狙いもあります。

これまで多くの公共サービスは、国や地方公共団体によって提供されてきました。しかし、近年は民間の持つ活力やノウハウ、優れた技術を取り入れることで、より効果的にサービスを提供できるという考え方が広まっています。市場化テストは、まさにこうした考え方に基づいた制度です。

競争入札によって複数の事業者が参加することで、サービスの質や価格の面で競争原理が働きます。その結果、利用者である国民にとってより質の高いサービスが、より低い費用で提供されることが期待されます。また、市場化テストは、行政の効率化にも貢献します。市場化テストを通じて、民間の優れた手法や技術を行政に取り入れることで、行政サービス全体の質の向上に繋がる可能性があります。

市場化テストの導入にあたっては、公共サービスの特性を十分に考慮する必要があります。例えば、公平性や透明性を確保するためのルール作りが重要です。また、地域ごとの状況や住民のニーズに合わせた柔軟な運用も求められます。市場化テストは、適切に実施されれば、国民生活の向上と健全な財政運営に大きく貢献する重要な取り組みと言えるでしょう。

| 市場化テストの定義 | 国や地方公共団体が単独で担ってきた公共サービスを、民間企業など複数の事業者に競争入札させることで、最も適した事業者を選ぶ制度 |

|---|---|

| 目的 |

|

| 背景 | 民間の活力やノウハウ、優れた技術を取り入れることで、より効果的にサービスを提供できるという考え方の広まり |

| 効果 |

|

| 導入時の注意点 |

|

| 期待される成果 | 国民生活の向上と健全な財政運営への貢献 |

職業斡旋における可能性

仕事を紹介する取り組みは、様々な公共のサービスに役立つ可能性を秘めていますが、中でも特に期待されているのが仕事探しを支援する事業です。今はハローワークが中心となって仕事の紹介を行っており、仕事を探している人と企業を結びつける大切な役割を担っています。しかし、めまぐるしく変わる現代社会では、一人ひとりに合わせた丁寧な支援や、様々な要望に応えることが求められています。そこで、民間のサービス事業者がこの分野に参入することで、互いに競い合うことでサービスの質が向上し、新しいサービスが生まれることが期待されています。

例えば、人工知能を使った組み合わせる仕組みや、職業に関する相談といった、民間の持つ技術や知識を生かしたサービス提供が考えられます。具体的には、経験や資格だけでなく、性格や価値観といった求職者一人ひとりの個性と、企業の求める人物像を細かく分析し、最適な組み合わせを見つけるサービスです。これにより、求職者は自分に合った仕事を見つけやすくなり、企業は優秀な人材を確保しやすくなります。また、転職を考えている人向けに、自分の強みや弱みを分析し、今後のキャリアプランを一緒に考える相談サービスも考えられます。

さらに、地域社会との連携も重要です。地域の中小企業やベンチャー企業は、優秀な人材の確保に苦労している場合が多く、民間のサービス事業者が地域に密着した形で求人情報を提供することで、地域経済の活性化にも貢献できます。また、高齢者や障害者など、仕事探しに困難を抱える人々への支援も強化していく必要があります。それぞれの状況に合わせた丁寧な相談や、職場環境の整備といったきめ細やかな支援が必要です。このように、民間の持つノウハウや技術を活かし、多様なニーズに対応したサービスを提供することで、仕事探しを支援する事業は大きく発展する可能性を秘めています。そして、それはひいては、より良い社会の実現につながるものと考えています。

| 課題 | 解決策 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| ハローワークだけでは、変化の激しい現代社会のニーズに合わせた丁寧な支援や多様な要望に応えるのが難しい。 | 民間のサービス事業者が仕事紹介分野に参入し、競争を通じてサービスの質向上と新規サービス創出を促進。

|

|

ハローワークの現状と課題

公共職業安定所、いわゆるハローワークは、全国津々浦々に設置され、仕事を探している多くの人にとって、身近な存在です。仕事の紹介だけでなく、職業訓練の案内や失業給付の手続きなど、幅広い支援を行っており、日本の雇用を支える重要な役割を担っています。

しかし、近年はインターネットの普及に伴い、民間企業が運営する求人情報サイトの利用者が増加しています。手軽に多くの求人情報にアクセスできることや、職種や地域、待遇など、自分の希望条件に合った求人を絞り込んで検索できる利便性から、人気を集めています。その結果、ハローワークの利用者は減少傾向にあり、時代の変化に対応したサービスの向上が求められていると言えるでしょう。

ハローワークの課題として、画一的なサービス提供になりがちな点が挙げられます。すべての求職者に対して、同じような対応になりがちで、それぞれの事情や希望に寄り添った、きめ細やかな支援が不足しているという声も聞かれます。例えば、特別な技能や経験を持つ人材に対しては、その強みを活かせる仕事を紹介する、といった専門的な対応が必要です。また、若年層や高齢者、障害のある方など、様々な背景を持つ求職者一人ひとりに合わせた、きめ細やかな支援体制の構築も重要です。

これらの課題を解決するために、官民が連携してサービス向上を目指す取り組みも進められています。具体的には、民間のノウハウを取り入れ、より専門性の高い職員を配置したり、インターネットを活用した相談や求人情報の提供を強化したりするなど、様々な改革が検討されています。求職者が本当に必要としている支援を提供できるよう、ハローワークのサービス改善が期待されているのです。

| ハローワークの現状 | 課題 | 解決策 |

|---|---|---|

| 全国に設置され、求人紹介、職業訓練案内、失業給付手続きなど、幅広い支援を提供。日本の雇用を支える重要な役割。しかし、近年はインターネットの普及に伴い、求人情報サイトの利用者が増加し、ハローワークの利用者は減少傾向。 | 画一的なサービス提供、きめ細やかな支援の不足。特別な技能や経験を持つ人材への専門的な対応や、若年層、高齢者、障害のある方など、様々な背景を持つ求職者一人ひとりに合わせた支援が不足。 | 官民連携によるサービス向上。民間のノウハウ活用、専門性の高い職員配置、インターネットを活用した相談や求人情報の提供強化。求職者のニーズに合わせたサービス改善。 |

市場化テスト導入の壁

仕事を変えるための準備として、企業がお試し期間を設ける制度は、多くの良い点がある一方で、導入するには様々な問題があります。特に、公共職業安定所でこの制度を始めることについては、一部の労働組合などから、きびしい反対の声が上がっており、実現には至っていません。

彼らは、民間の会社に業務を委託することで、サービスの質が落ちてしまったり、そこで働く人たちの雇用が不安定になることを心配しています。

例えば、これまで親身になって相談にのってくれていた職員がいなくなったり、求職者一人ひとりにかけられる時間が短くなってしまったりするのではないかと考えているのです。また、職員の雇用についても、民間の会社に変わると、待遇が悪くなったり、解雇されやすくなる可能性も懸念されています。

さらに、お試し期間を設ける制度を始めるには、どのような成果を基準に評価するかを決めたり、どの企業にも平等な競争の場を作るなど、たくさんの準備が必要です。

評価の基準が曖昧だと、本当に良いサービスを提供している企業が選ばれない可能性があります。また、特定の企業が有利になるような仕組みがあると、公平な競争が阻害され、サービスの向上につながらない可能性も懸念されます。

そのため、関係者全員が納得できる方法を見つけながら、慎重に進めていく必要があります。制度の導入によるメリットだけでなく、懸念される問題点についても丁寧に説明し、理解を求める努力が不可欠です。

労働組合の意見を聞きながら、雇用の安定やサービスの質を維持するための対策を検討し、より良い制度設計を目指していく必要があります。

| 立場 | 意見・懸念事項 | 理由・根拠 |

|---|---|---|

| 労働組合など | サービスの質の低下 | 民間に業務委託することで、親身な相談ができなくなったり、求職者一人ひとりにかけられる時間が短くなる可能性があるため。 |

| 雇用の不安定化 | 民間に業務委託することで、職員の待遇が悪化したり、解雇されやすくなる可能性があるため。 | |

| 公平な競争環境の阻害 | 評価基準が曖昧だったり、特定の企業が有利になるような仕組みがあると、本当に良いサービスを提供している企業が選ばれない可能性があるため。 | |

| その他関係者 | 評価基準の設定の難しさ | 成果をどのような基準で評価するかを明確に定める必要があるため。 |

| 平等な競争の場の確保の難しさ | どの企業にも平等な競争の場を作る必要があるため。 |

これからの展望

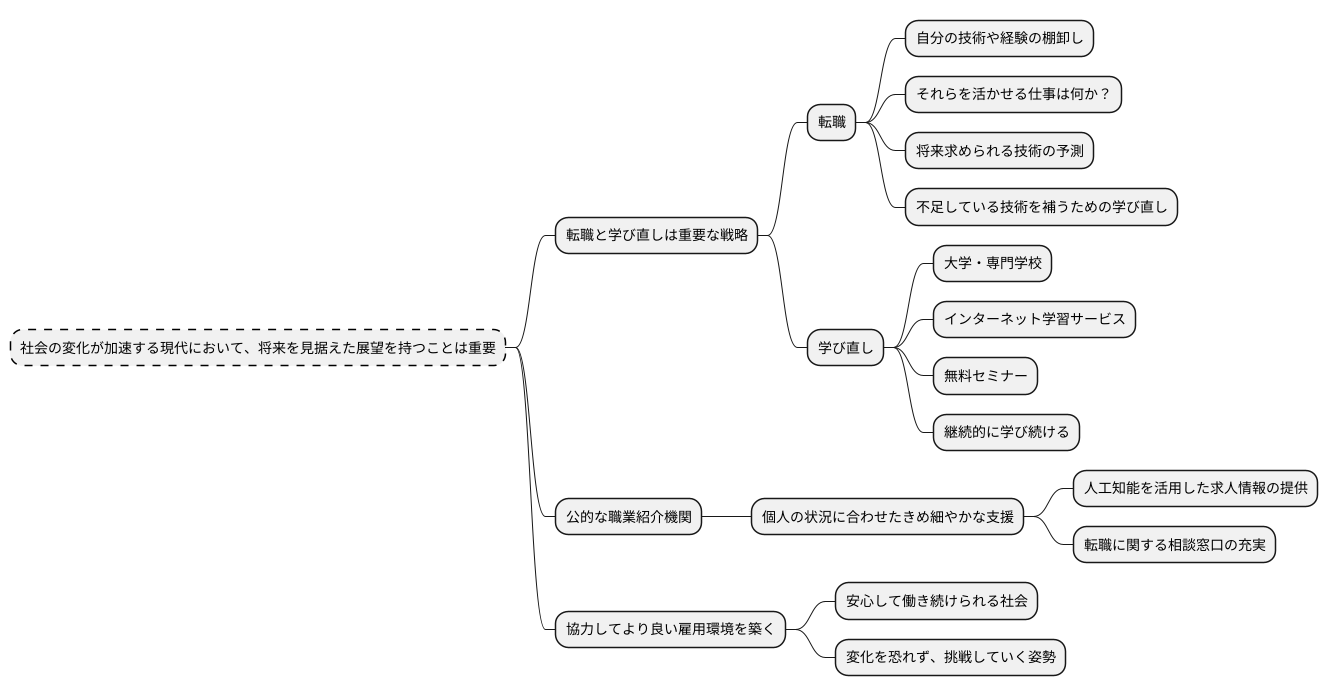

社会の変化が加速する現代において、将来を見据えた展望を持つことは極めて重要です。特に、雇用を取り巻く環境は大きく変わりつつあり、「転職」と「学び直し」は、個人が生き残るための重要な戦略となっています。

転職を考える際には、自分の持っている技術や経験を棚卸しし、どのような仕事でそれらを活かせるかをじっくり考える必要があります。同時に、将来どのような技術が求められるかを予測し、不足している技術を補うための学び直しも必要です。

学び直しには様々な方法があります。大学や専門学校に通って体系的に学ぶことも有効ですが、費用や時間の制約がある場合は、インターネットを活用した学習サービスや無料のセミナーなどを利用することもできます。大切なのは、自分に合った方法で継続的に学び続けることです。

公的な職業紹介機関も、時代の変化に対応していく必要があります。従来型の画一的なサービス提供ではなく、個人の状況に合わせたきめ細やかな支援が求められます。例えば、人工知能を活用した求人情報の提供や、転職に関する相談窓口の充実などが考えられます。

様々な立場の人々が協力し、知恵を出し合うことで、より良い雇用環境を築いていくことができます。働く人々が、安心して働き続けられる社会を目指し、常に変化を恐れず、挑戦していく姿勢が大切です。