アセメント:可能性を広げる鍵

転職の質問

先生、「アセメント」ってよく聞くんですけど、転職やリスキリングでどんな役割があるんですか?

転職研究家

良い質問だね。アセメントとは、簡単に言うと、人の能力や適性を測ることだよ。転職では、自分に合った仕事を見つけるために、リスキリングでは、学ぶべきスキルを見つけるために役立つんだ。

転職の質問

なるほど。でも、どうやって測るんですか?

転職研究家

いくつか方法があるよ。例えば、筆記試験や面接、それから実際に仕事をしてみる課題形式もある。それによって、君の得意なことや不得意なこと、どんな仕事に向いているのかなどが分かるんだ。

アセメントとは。

『人材の評価』とは、社員や就職希望者のもつ仕事への適性や能力などを、筆記試験などで客観的に調べて評価することです。たとえば、SPIのような適性検査が使われます。研修という形で、課題を与えて、その対処法を観察することで、特定の仕事への適性などを調べることもあります。

人材の評価は、企業が人材を採用する際に広く使われてきました。最近では、会社の中にいる人材の状況を把握したり、人材育成に役立てたり、社員自身が自分の適性や能力を測るために使われることも増えてきました。

入社後の研修期間中に、研修の最初と最後で同じ評価を行うことで、研修の効果を測ったり、上司と部下が互いをより深く理解するために使われることもあります。

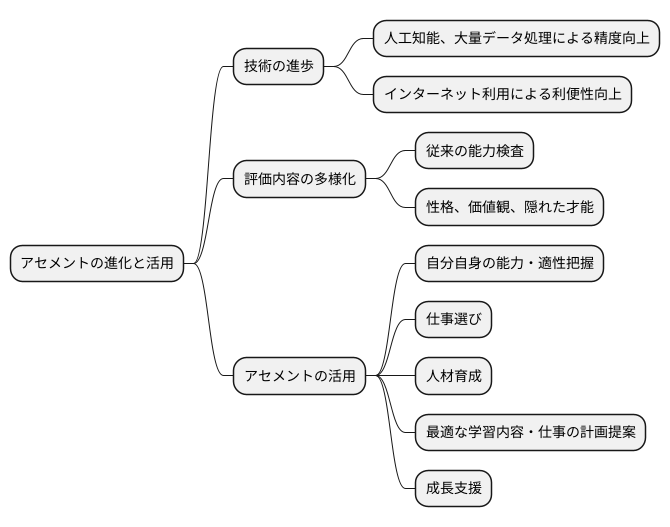

アセメントの概要

人材の持つ適性や能力を客観的に測る方法として「評価」というものがあります。この評価は様々な場面で用いられています。例えば、新しく仕事を探す際の選考、既に働いている人の成長を促すための育成、あるいは部署異動といった配置転換などに活用されています。

この評価は、いくつかの方法で行われます。まず、知識や思考力を測るために、紙に書いて行う試験があります。次に、評価者と直接会って話し合う面談があります。また、複数人で集まり、あるテーマについて話し合い、その様子を見る集団討論という方法もあります。他にも、与えられた課題への取り組み方を評価者が見る、といった方法もあります。

評価を受けることで、自分自身の得意な部分や苦手な部分をはっきりと知ることができます。そして、その結果を基に、これからどのような仕事をしていくか、といった将来の仕事の計画を立てるのに役立ちます。会社にとっても、適した人材を適切な場所に配置したり、社員の育成計画を作るのに役立ちます。つまり、評価を受ける人と、会社側の両方にとって有益な手段と言えるでしょう。

近年では、計算機を高度に活用した評価も登場しており、より正確な評価を行うことが可能になってきています。また、インターネットを通じて自宅などで評価を受けられる機会も増えてきました。そのため、時間や場所の都合に左右されずに、気軽に受けることができるようになってきています。自分の可能性を広げるためにも、評価を受ける機会を積極的に利用していくことが大切です。

評価は、ただ能力を測るだけの道具ではありません。自分自身をより深く理解し、成長を促すための貴重な機会になり得ます。そのため、評価の結果を真剣に受け止め、これからの仕事人生に役立てていくことが大切です。

| 評価の目的 | 評価の方法 | 評価のメリット(個人) | 評価のメリット(会社) | 評価の動向 |

|---|---|---|---|---|

| 選考、育成、配置転換 | 筆記試験、面談、集団討論、課題への取り組み | 得意・不得意な部分の把握、将来の仕事計画に役立つ | 適材適所の人材配置、社員育成計画の作成 | ITを活用した評価、オンラインでの評価機会の増加 |

適性検査の種類

就職活動や転職活動でよく使われる適性検査には、いろいろな種類があります。よく知られているものとしては、SPI検査やGAB検査などがあります。これらの検査では、言葉を読み解く力や計算する力、筋道を立てて考える力といった基本的な力を測ることができます。

適性検査は大きく分けて、能力検査と性格検査の2つに分けられます。能力検査は、さらに言語能力、数理能力、論理的思考力などに細分化されます。言語能力は、文章を読んで内容を理解する力や、言葉を使って表現する力を測ります。数理能力は、計算問題を解く力や、図表から情報を読み取る力を測ります。論理的思考力は、与えられた情報から結論を導き出す力や、複数の情報を組み合わせて考える力を測ります。

性格検査では、個人の性格や行動の特徴を調べます。たとえば、外向性か内向性か、協調性があるか、責任感があるかといった点を調べます。性格検査は、応募者の性格が会社の雰囲気に合うかどうかの判断材料として使われます。また、能力検査と性格検査以外にも、行動特性検査というものもあります。これは、実際に仕事をする場面を想定した課題に取り組んでもらい、その人の行動を観察することで、仕事への取り組み方や、問題解決能力、対人関係能力などを測る検査です。

これらの検査結果は、採用選考だけでなく、社員の配置換えや人材育成、キャリア相談などにも役立てられます。会社は、検査結果をもとに、社員の能力開発やキャリア支援に取り組んでいます。また、自分自身の適性や能力を理解することは、働き手にとってもキャリアプランを考える上でとても大切です。自分に合った仕事や進むべき道を考えるために、これらの検査を役立てることができます。最近では、インターネット上で受けられる適性検査も増えてきており、手軽に自分の能力を調べることが可能になっています。

| 適性検査の種類 | 内容 | 評価項目 |

|---|---|---|

| 能力検査 | 問題を解くことで、基本的な能力を測る | 言語能力、数理能力、論理的思考力など |

| 性格検査 | 設問に答えることで、性格や行動の特徴を調べる | 外向性/内向性、協調性、責任感など |

| 行動特性検査 | 仕事場面を想定した課題を行い、行動を観察する | 仕事への取り組み方、問題解決能力、対人関係能力など |

アセメントの活用事例

評価試験は、人を採用する時だけでなく、会社の中で幅広く使われています。例えば、社員の昇進や部署異動を検討する際に、評価試験を行うことで、その社員の能力や適性を客観的に測ることができます。これにより、適材適所の人事配置を実現し、組織全体の活性化を図ることができます。

また、新入社員研修の中でも評価試験は役立ちます。新入社員の能力や適性を把握することで、研修内容を一人ひとりに合わせて調整することができ、より効果的な研修を実施することが可能になります。それぞれの長所を伸ばし、短所を補う研修プログラムを作成することで、早期に戦力となる人材を育成することができます。

さらに、指導者研修や管理職研修といった、特定の技能を高めるための研修でも評価試験は活用されています。研修前と研修後で評価試験を行うことで、研修の効果を数値で測ることができ、研修内容の改善にも役立ちます。例えば、指導力を高める研修であれば、研修前後で指導力に関する評価試験を実施し、どれだけ指導力が向上したかを評価することで、研修の成果を可視化できます。

評価試験は、社員の将来設計を支援するためにも使われています。個々の社員の得意な部分や不得意な部分を把握することで、その人に合った将来の計画を立てることができます。例えば、営業が得意な社員には営業職での昇進を、企画立案が得意な社員には企画部門への異動を勧めるなど、個々の能力に合わせたキャリアパスを提示することで、社員のやる気を高め、会社への貢献意欲を高めることができます。このように、評価試験は企業の人材育成や組織作りに大きく貢献していると言えるでしょう。

| 評価試験の活用場面 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 採用時 | 応募者の能力や適性を客観的に測る | 適材適所の人事配置、組織全体の活性化 |

| 昇進・部署異動検討時 | 社員の能力や適性を客観的に測る | 適材適所の人事配置、組織全体の活性化 |

| 新入社員研修 | 新入社員の能力や適性を把握する | 研修内容の個別調整、効果的な研修の実施、早期戦力化 |

| 指導者研修・管理職研修 | 研修効果の測定 | 研修内容の改善、研修成果の可視化 |

| 社員の将来設計支援 | 社員の得意・不得意を把握する | 適切なキャリアパス提示、社員のやる気向上、会社への貢献意欲向上 |

アセメントを受ける際の注意点

仕事を変える際に、能力を測る試験を受ける機会が増えています。この試験をうまく活用するためには、いくつか気を付ける点があります。まず、試験の種類や目的をよく理解することが大切です。どのような力が試されるのか、どのような結果が得られるのかを事前に知っておくことで、落ち着いて試験に臨むことができます。たとえば、計算能力が試されるのか、文章を書く力が試されるのか、あるいは面接で話す力が試されるのかによって、準備の仕方も変わってきます。

試験の種類に応じて、しっかりとした準備をすることも大切です。もし計算問題が出るなら、練習問題を解いたり、公式を復習したりすることで、試験に慣れることができます。文章を書く試験であれば、文章の書き方の本を読んだり、実際に文章を書いて練習したりすると良いでしょう。面接がある場合は、自分自身の良い点や悪い点をよく考えて整理しておきましょう。そして、面接で聞かれそうな質問を予想し、どのように答えるかを事前に考えておくことで、本番で落ち着いて話すことができます。

試験を受ける時は、緊張しすぎないことが大切です。緊張すると、本来持っている力が出せなくなってしまいます。試験の前に深呼吸をしたり、軽い体操をしたりするなど、自分に合った方法で気持ちを落ち着かせましょう。

試験の結果は、今後の仕事選びに役立てましょう。結果が良い場合でも、悪い場合でも、そこから学ぶことはたくさんあります。良い結果が出た場合は、自分の得意な点を再確認し、さらに伸ばしていくようにしましょう。もし結果が思わしくなかった場合は、何が足りなかったのかを分析し、これからどのように努力すれば良いのかを考える機会と捉えましょう。試験の結果を真摯に受け止め、自分の成長につなげることが大切です。

| 試験対策のポイント | 具体的な行動 |

|---|---|

| 試験の種類や目的を理解する | どのような能力が試されるのか、どのような結果が得られるのかを事前に確認する |

| 試験の種類に応じてしっかり準備する | 計算問題対策:練習問題、公式の復習 文章作成対策:文章術の本を読む、ライティング練習 面接対策:自己分析、想定問答集作成 |

| 試験中は緊張しすぎない | 深呼吸、軽い体操など自分に合った方法でリラックスする |

| 試験結果を今後の仕事選びに役立てる | 結果が良い場合:得意な点を伸ばす 結果が悪い場合:足りなかった点を分析し、今後の努力につなげる |

今後の展望

これからの時代、仕事を変える、あるいは新しい技術を身につけることは、ますます大切なことになっていくでしょう。その際に、自分自身の能力や適性をきちんと把握することは、とても重要です。そこで役に立つのが、評価する仕組み、つまりアセメントです。

人工知能や大量の情報を処理する技術が進むにつれて、アセメントの精度はより高まり、より正確に一人ひとりの能力や適性を測れるようになるでしょう。また、インターネットを使ったアセメントも増えてきて、いつでもどこでも気軽に受けられるようになるでしょう。こうした技術の進歩によって、アセメントはより使いやすくなり、多くの人が利用できるようになるでしょう。

アセメントで評価できる内容も、もっと幅広くなっていくでしょう。従来の能力検査だけでなく、性格や価値観、隠れた才能などを評価するアセメントも登場するでしょう。これらの新しいアセメントによって、一人ひとりの様々な能力を目に見える形にし、自分に合った仕事選びや人材育成に役立てることができるでしょう。

さらに、アセメントの結果を詳しく分析し、その人に最適な学習内容や仕事の計画を提案するサービスも発展していくと考えられます。アセメントは、ただ評価するだけの道具ではなく、一人ひとりの成長を助けるための道具として、これからも進化していくでしょう。ですから、常に最新の情報を集め、アセメントをうまく活用していくことが大切です。