確定申告の基礎知識

転職の質問

先生、転職して収入が減った場合、確定申告をした方が良いって聞いたんですけど、本当ですか?リスキリングでお金を使った場合も関係ありますか?

転職研究家

いい質問ですね。転職して収入が減った場合、所得税の負担も減っている可能性があります。確定申告をすることで、払いすぎた税金が還付される場合があります。リスキリングについては、条件を満たせば、使ったお金の一部を所得から差し引くことができる制度がありますよ。

転職の質問

じゃあ、転職して収入が減った時は確定申告した方が良さそうですね。リスキリングでお金を使った場合、確定申告で何か手続きが必要ですか?

転職研究家

はい、その通りです。リスキリングにかかった費用を所得から差し引くためには、確定申告書に必要事項を記入し、証明書類などを添付する必要があります。詳しくは税務署のホームページや窓口で確認してみてくださいね。

確定申告とは。

仕事を変えることと、新しい技術や知識を身につけることに関して、1月1日から12月31日までの1年間の収入と、その収入にかかる税金の計算、そして税金の申告について説明します。1年間の収入から、給料から天引きされた税金や前もって納めた税金を差し引いたり、足りない場合は追加で納めたりする手続きのことです。

確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、所得税額を確定させるための大切な手続きです。この1年間を「課税期間」と言います。会社に勤めている人の多くは、年末調整という手続きによって、会社が代わりに年間の所得税額を計算し、精算してくれます。しかし、自営業者やフリーランス、不動産収入がある人などは、自分自身で確定申告を行う必要があります。

確定申告は、納める税金を計算するだけでなく、払いすぎた税金を取り戻すためにも利用されます。例えば、1年間に支払った医療費が多い場合、「医療費控除」という制度を利用することで、税金の一部が戻ってくることがあります。また、「ふるさと納税」で寄付をした場合も、確定申告を行うことで税金の控除を受けることができます。その他にも、災害や盗難にあった場合などに受けられる控除もあります。このように、確定申告は税金の還付を受けるための重要な手段でもあるのです。

確定申告を行うためには、所得の種類や金額に応じて、必要な書類を準備しなければなりません。源泉徴収票や医療費の領収書、寄付金の領収書などが該当します。これらの書類を期限内に税務署に提出するか、国税庁のホームページで提供されているe-Taxなどのオンラインシステムを利用して電子申告を行う必要があります。近年は、オンラインでの申告が普及しており、自宅で手軽に手続きを進めることが可能です。

確定申告は、複雑な手続きに感じるかもしれませんが、税金に関する大切な義務です。正確な知識を身につけ、適切な手続きを行うようにしましょう。税務署や国税庁のホームページには、確定申告に関する詳しい情報が掲載されています。また、税理士などの専門家に相談することもできます。これらの情報を活用し、スムーズな確定申告を目指しましょう。

| 確定申告とは | 毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、所得税額を確定させる手続き |

|---|---|

| 対象者 | 自営業者、フリーランス、不動産収入がある人など 年末調整では精算できない人 |

| 目的 |

|

| 申告方法 |

|

| その他 |

|

確定申告の対象者

確定申告は、1年間の所得に応じて納める税金の額を計算し、精算するための大切な手続きです。毎年2月16日から3月15日までの期間に行われ、自分自身で所得と税金を計算し、税務署に申告します。

確定申告が必要な人は、大きく分けて次のとおりです。まず、自営業者やフリーランスの方々です。自分で事業を営んでいる人は、事業で得た所得を確定申告によって明らかにする必要があります。次に、給与所得以外に一定以上の所得がある会社員も確定申告が必要です。例えば、不動産を貸して家賃収入を得ている場合や、株式投資で配当金を受け取っている場合などです。これらの所得は給与とは別に、確定申告でまとめて申告する必要があります。

また、給与所得が一つであっても、確定申告が必要となる場合があります。例えば、年間の医療費が一定額を超えた場合、医療費控除を受けることができます。ふるさと納税を行った場合も、税金の控除を受けることができます。これらの控除は、年末調整では考慮されません。ですから、還付金を受けたい場合は、自ら確定申告を行う必要があります。

さらに、複数の会社から給与をもらっている場合も、確定申告が必要になることがあります。それぞれの会社で年末調整が行われていても、所得が一定額を超える場合は、確定申告が必要になります。

確定申告は、税金を正しく納めるために欠かせない制度です。自分の状況が確定申告の対象に該当するかどうか、国税庁のホームページなどで事前にしっかりと確認しておきましょう。また、税務署や税理士に相談することもできます。正しい知識を持って、適切な手続きを行いましょう。

| 確定申告が必要な人 | 詳細 |

|---|---|

| 自営業者・フリーランス | 事業所得を申告 |

| 給与所得以外に一定以上の所得がある会社員 | 不動産収入、配当金など |

| 給与所得が一つでも、特定の控除を受けたい場合 | 医療費控除、ふるさと納税など |

| 複数の会社から給与をもらっている場合 | 所得が一定額を超える場合 |

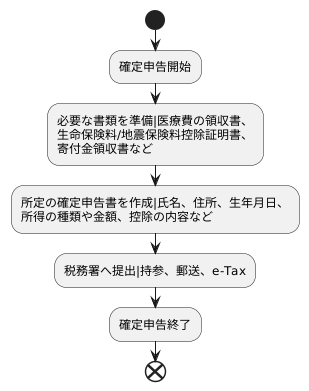

確定申告の手続き

確定申告は、毎年1回、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、所得税額を確定させるための大切な手続きです。この手続きを行うためには、いくつかの段階を踏む必要があります。

まずは、必要な書類を準備することから始めましょう。勤務先から受け取った源泉徴収票は必ず必要です。その他、医療費の領収書、生命保険料や地震保険料の控除証明書、寄付金の領収書など、所得や控除の内容に応じて必要な書類を集めます。領収書は、万が一の紛失に備えてコピーを取っておくと安心です。これらの書類は大切に保管し、確定申告の際に必要に応じて参照できるようにしておきましょう。

次に、集めた書類に基づいて、所定の確定申告書を作成します。確定申告書には、氏名、住所、生年月日などの基本情報のほか、所得の種類や金額、控除の内容などを正確に記入する必要があります。記入漏れや誤りがないよう、注意深く確認しながら作成しましょう。近年は、国税庁のホームページで提供されている「確定申告書作成コーナー」を利用することで、自宅のパソコンからオンラインで簡単に作成することができます。このサービスを利用すれば、計算ミスを防ぐことができ、入力の手間も省けます。

作成した確定申告書は、税務署へ提出します。提出方法はいくつかあります。税務署に直接持参する方法、郵送で送る方法、そして「e-Tax(電子申告)」を利用する方法です。「e-Tax」を利用すれば、自宅から24時間いつでも申告手続きを行うことができ、大変便利です。また、税務署の窓口で申告することも可能ですが、確定申告期間中は大変混雑し、待ち時間が長くなる場合もありますので、時間に余裕を持って行くようにしましょう。

確定申告は、国民の義務であると同時に、自分の税金を正しく計算し納めるための大切な手続きです。正しく行うことで、思わぬ税金の還付を受けられる場合もあります。必要な書類をきちんと準備し、正確な申告を心掛けましょう。

確定申告の期限

所得税の確定申告は、毎年1年間の所得を計算し、納める税金を確定させる大切な手続きです。この申告の期限は、通常翌年の3月15日と定められています。ただし、この日が土曜日や日曜日、祝日にあたる場合は、その次の最初の平日が期限となります。例えば、3月15日が日曜日の場合は、翌日の月曜日が期限日となります。

この期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税といった追加の税金がかかってしまうことがあります。延滞税は、申告期限から納付の日までの日数に応じて計算され、加算税は、納付すべき税額に対して一定の割合で加算されます。これらの追加の税金を避けるためにも、期限内に申告を済ませることがとても重要です。

もし、病気や災害などの特別な事情で、期限までに申告書を作成し提出することが難しい場合は、税務署に連絡して申告期限の延長を申請することができます。申請が認められれば、一定の期間、申告期限を延ばしてもらうことができます。ただし、正当な理由がない場合は延長が認められないこともありますので、期限に間に合わないと判断した時点で、できるだけ早く税務署に相談するようにしましょう。

また、払いすぎた税金を取り戻すための還付申告は、過去5年分まで遡って行うことができます。還付金がある場合は、なるべく早く手続きを行いましょう。

いずれの場合も、申告の準備は早めに始めることが大切です。余裕を持って手続きを進めることで、思わぬミスや不備を防ぎ、スムーズに申告を済ませることができます。源泉徴収票や医療費控除の領収書など、必要な書類を早めに集めて整理しておきましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所得税確定申告 | 毎年1年間の所得を計算し、納める税金を確定させる手続き |

| 申告期限 | 通常翌年の3月15日(土日祝日の場合は翌平日) |

| 期限後 | 延滞税や加算税が発生する可能性あり |

| 期限延長 | 病気や災害等の特別な事情がある場合、税務署に連絡し申請可能 |

| 還付申告 | 過去5年分まで遡って可能 |

| 注意事項 | 申告の準備は早めに始める、必要な書類を早めに集めて整理する |

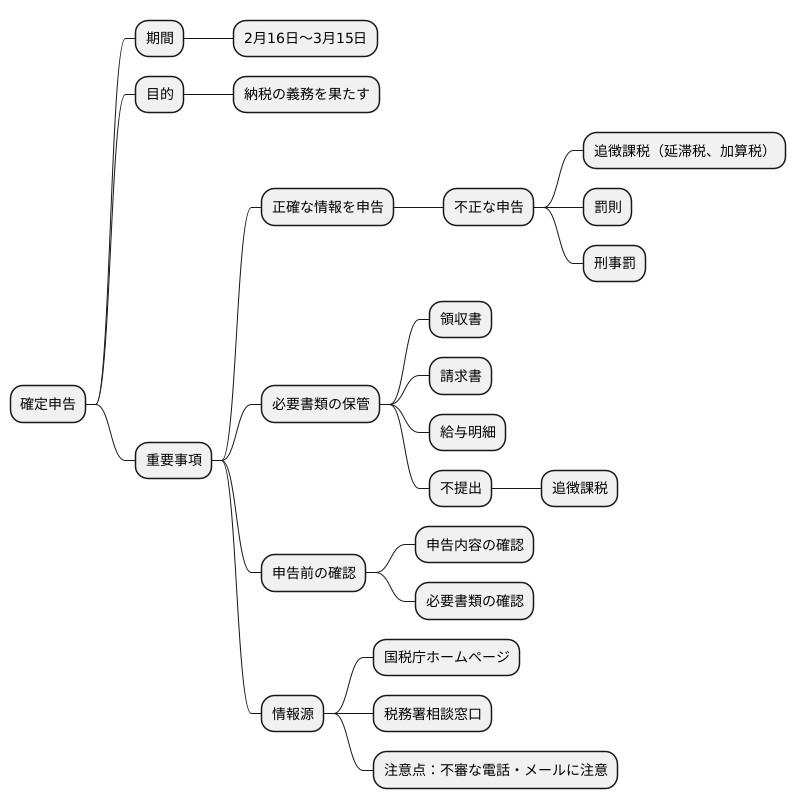

確定申告の注意点

確定申告は、1年間の収入と支出を計算し、納める税金の額を確定させる大切な手続きです。毎年2月16日から3月15日までの期間に行われ、この期間に正しい申告を行うことで、納税の義務を果たすことになります。

確定申告を行う上で、最も重要なのは正確な情報を申告することです。収入や経費、控除など、すべての項目について、事実と異なる記載をしてはいけません。もしも、収入を少なく申告したり、経費を多く計上したりするなど、不正な申告を行った場合には、追徴課税や罰則の対象となります。追徴課税とは、不足している税金を後から徴収することで、本来納めるべき税額に加えて、延滞税や加算税なども支払わなければならなくなる場合があります。また、悪質な場合は罰則が科されることもあり、刑事罰に問われる可能性も出てきます。

確定申告に必要な書類は、必ず保管しておくようにしましょう。領収書や請求書、給与明細などは、申告内容の裏付けとなる大切な資料です。税務調査が入った場合、これらの書類の提出を求められることがあります。もしも、書類を提出できないと、申告内容の正確性を証明することが難しくなり、思わぬ追徴課税につながる可能性も出てきます。

申告前に、申告内容に誤りがないか、必要書類が揃っているかをしっかりと確認しましょう。国税庁のホームページには、確定申告の方法や必要書類などが詳しく掲載されています。また、税務署では、無料の相談窓口も設けられています。疑問点や不明点があれば、これらの窓口を活用し、疑問を解消してから申告するようにしましょう。

近年、税務署の職員を装って、個人情報を聞き出そうとする詐欺なども発生しています。税務署から、電話やメールで、口座番号や暗証番号などを尋ねられることはありません。不審な電話やメールには注意し、個人情報を安易に伝えないようにしましょう。確定申告に関する正しい情報は、税務署の相談窓口やホームページで確認するようにしてください。

まとめ

確定申告は、国民の義務として、毎年行う大切な手続きです。この手続きを正しく行うことで、納税者としての責任をきちんと果たすことができます。確定申告というと、難しくて複雑な手続きというイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、税務署の相談窓口を利用したり、国税庁のホームページにある確定申告書作成コーナーなどの便利な道具を使えば、誰でもスムーズに申告を進めることができます。

確定申告をスムーズに進めるためには、日頃から準備しておくことが大切です。例えば、買い物をした時の領収書や、医療費の領収書などをきちんと整理しておきましょう。また、給与所得や事業所得、その他収入など、確定申告に必要な情報をまとめておくことも大切です。これらの情報を前もって準備しておくことで、確定申告の時期になって慌てることなく、落ち着いて手続きを進めることができます。

税金に関する知識を深めることも重要です。税金の仕組みを理解することで、自分に合った節税対策を見つけ、より賢く税金を納めることができます。例えば、医療費控除やふるさと納税など、さまざまな制度があります。これらの制度を理解し、活用することで、税金の負担を軽減できる可能性があります。

確定申告は、ただ手続きを行うだけでなく、自分の財産を管理し、将来の生活設計を考える上でも大切な機会です。確定申告を通して、自分の収入や支出を把握し、今後の生活設計に役立てることができます。面倒に感じることなく、前向きに確定申告に取り組むことで、より安定した生活を送るための基盤を作ることができます。

| 確定申告の重要性 | スムーズな確定申告のために | 税金に関する知識と節税 | 確定申告と生活設計 |

|---|---|---|---|

| 国民の義務であり、納税者としての責任を果たすための大切な手続き。 | 日頃から領収書や収入情報を整理しておく。税務署や国税庁のホームページを活用する。 | 税金の仕組みを理解し、自分に合った節税対策(医療費控除、ふるさと納税など)を見つけ、賢く納税する。 | 財産管理、将来の生活設計を考える機会。収入や支出を把握し、今後の生活設計に役立てる。 |