退職日を理解し、円満に退社するために

転職の質問

先生、転職活動をする際に、退職日はどのように決めたら良いのでしょうか?法律では2週間前に伝えれば良いとありますが、転職活動と退職日の関係がよく分かりません。

転職研究家

良い質問ですね。確かに、法律では2週間前に退職の意思表示をすれば良いことになっています。しかし、転職活動においては、次の会社の内定が出てから退職日を会社に伝えるのが一般的です。つまり、内定承諾後に、企業との相談で退職日を決めることになります。

転職の質問

なるほど。では、内定をもらってから退職の意思を伝えるのですね。でも、転職活動中に退職日が先に決まってしまうことはないのでしょうか?

転職研究家

転職活動中に、自分から先に退職日を決めてしまうのは避けた方が良いでしょう。なぜなら、内定を得る前に退職してしまうと、収入が途絶えてしまう可能性があるからです。また、次の会社の内定承諾時に、希望の入社日を伝えられる場合もあります。ですから、転職活動中は、在職中の会社に退職の意思を伝えずに活動を進め、内定を得てから退職日を相談するのが賢明です。

退職日とは。

仕事を変えることと、新しい技能を身につけることに関わる言葉である『退職日』について説明します。退職日とは、会社や仕事から離れる日付のことです。つまり、会社を辞める日のことです。ふつう、会社ごとに仕事の決まりの中で、退職に関するルールが決められています。退職する場合は、そのルールに従って退職の届け出を出し、退職日を決めることになります。法律では、退職したい日の2週間前に、退職する意思を会社に伝えればよいことになっています。退職と似た言葉に『辞職』がありますが、これは、会社役員以上の立場の人が辞める時に使われます。

退職日の定義

退職日とは、会社を辞める日、つまり職務を離れる最終日です。これは単なるカレンダー上の印ではなく、これまでの会社での働きに幕を閉じ、新しい人生の門出を迎える大切な節目となります。退職日は、それぞれの会社が定めた就業規則に基づいて決められます。この就業規則は、会社とそこで働く人を守るための大切な決まりごとをまとめたもので、退職の手続きやルールについても細かく書かれています。

退職を希望する人は、まず就業規則をよく読んで内容を理解することが大切です。就業規則には、退職の意思を会社に伝える期限や方法、必要な書類、未消化の休暇の扱いなどが定められています。例えば、退職の意思を伝えるには、退職届を提出する必要があり、多くの場合、退職希望日の1か月前、あるいは3か月前までに提出することが求められます。また、就業規則には、会社の都合で退職となる場合の手続きや条件についても記載されています。会社都合の退職には、会社側の責任で退職に至った場合の解雇や、会社が経営上の都合で人員削減を行う場合の整理解雇などがあります。

自分の権利や義務についてきちんと理解し、円満に退職するためには、就業規則の内容を理解することが欠かせません。就業規則を確認することで、思わぬトラブルを防ぎ、スムーズに退職手続きを進めることができます。退職後も、会社との良好な関係を保つために、退職に関するルールやマナーを守ることが重要です。退職日は、単に会社を去る日ではなく、これまでの仕事での経験や学びを振り返り、新たな目標に向かって歩み始めるための大切な出発点と言えるでしょう。

| 退職日とは | 就業規則の重要性 | 退職と就業規則の関係 | 退職日の意義 |

|---|---|---|---|

| 会社を辞める最終日。これまでの会社での働きに幕を閉じ、新しい人生の門出となる節目。 | 会社とそこで働く人を守るための大切な決まりごと。退職の手続きやルールについても細かく書かれている。 | 退職を希望する人は、就業規則をよく読んで内容を理解することが大切。退職の意思を伝える期限や方法、必要な書類、未消化の休暇の扱いなどが定められている。会社都合の退職に関する手続きや条件も記載。 | これまでの仕事での経験や学びを振り返り、新たな目標に向かって歩み始めるための大切な出発点。 |

退職届と就業規則

会社を辞めることを伝えるには、退職届という正式な書類を出す必要があります。この退職届は、自分が辞める意思をはっきり示すだけでなく、会社側が退職の手続きを進めるためにも大切な書類です。

会社のルールブックである就業規則には、退職届について色々なことが書かれています。例えば、退職の何日前までに提出しなければならないか、誰に渡せば良いのか、どんな形式で書けば良いのかといった具体的な手順が示されています。就業規則をよく読んで、それに従って退職届を作成し提出することで、退職の手続きが滞りなく進みます。

退職届を出す時期は、就業規則で決められた期限を守る必要があります。多くの場合、「〇カ月前までに提出」といった決まりになっています。例えば、「退職の1カ月前までに提出」という規則であれば、3月末に辞めたい場合は2月末までに提出する必要があります。この期限を守らないと、希望する日に退職できない可能性があります。また、退職の意思を伝える時期が遅れると、会社に迷惑がかかる場合もあります。円満に退職するためにも、期限には余裕を持って提出するようにしましょう。

退職届の書き方にも決まった形式があります。一般的には、便箋に「退職届」と表題を書き、日付、所属部署、氏名、退職日を記入します。そして、「一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたします。」といった定型文を書き添えます。退職理由は必ずしも書く必要はありませんが、書く場合は簡潔に、そして失礼のないように注意しましょう。書き終えたら、最後に自分の名前と押印をします。

提出した退職届の控えは、必ず自分でも保管しておきましょう。後々、退職日や手続きに関して何か問題が起きた時に、証拠となる大切な書類です。提出した日付を控えに記録しておくと、より安心です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 退職届の必要性 | 退職の意思表示と会社の手続き開始のために必要 |

| 就業規則の確認 | 提出期限、提出先、書式などが記載されている |

| 提出期限 | 就業規則に定められた期限を守る(例:1ヶ月前まで) |

| 書き方 | 表題「退職届」、日付、所属部署、氏名、退職日、退職理由(任意)、署名、押印 |

| 控えの保管 | 退職日や手続きに関する問題発生時の証拠として必要 |

法律で定められた期間

仕事を変える際に、退職の意思を伝える時期は法律で定められています。これは、民法第627条に記されており、退職を希望する人は、退職日の2週間前までに会社に伝える義務があります。この2週間という期間は、会社が退職する人の代わりに働く人を見つけたり、仕事を引き継ぐ準備をするために必要な最低限の時間と考えられています。

ただし、すべての会社がこの2週間という期間で運用しているわけではありません。会社によっては、就業規則でより長い期間を定めている場合があります。例えば、1か月前や3か月前など、会社によって様々です。そのため、退職を考えている人は、自分の会社の就業規則を確認することが非常に大切です。就業規則は、会社のルールブックのようなもので、給料や労働時間、休暇など、働く上での様々なルールが書かれています。退職に関するルールもここに書かれているので、必ず目を通しておきましょう。

法律では2週間前までに伝えることになっていますが、必ずしも2週間で退職できるわけではないことを理解しておく必要があります。仕事の引き継ぎの状況や、会社の状況によっては、2週間以上前に伝えても、希望する日に退職できない場合もあります。例えば、担当している大きな仕事が途中で終わっていない場合や、他に引き継げる人がいない場合などは、会社と相談して退職日を調整する必要があります。

円満に退職するためには、時間に余裕を持って会社と相談することが大切です。退職の意思は、上司に直接伝えるのが基本です。退職届を作成し、退職理由や退職日を明確に伝えましょう。退職までの期間、しっかりと仕事を引き継ぎ、周りの人に迷惑をかけないように配慮することも重要です。会社とよく話し合い、適切な退職日を設定することで、気持ちよく次の仕事へと進むことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 退職の意思伝達時期(法律) | 民法第627条により、退職日の2週間前まで |

| 退職の意思伝達時期(就業規則) | 会社によっては、就業規則で2週間より長い期間(1か月前、3か月前など)を定めている場合あり |

| 2週間で退職できる? | 必ずしも2週間で退職できるとは限らない。仕事の引継ぎ状況や会社の状況によっては、希望日に退職できない場合も。 |

| 円満な退職のために | 時間に余裕を持って会社と相談。上司に直接退職の意思を伝え、退職届を作成。退職理由、退職日を明確に。退職までの期間、しっかりと仕事を引き継ぎ、周りの人に迷惑をかけないように配慮。 |

退職と辞職の違い

会社を去ることを意味する言葉として、「退職」と「辞職」はよく似た言葉に聞こえますが、実際には明確な違いがあります。どちらも会社勤めを終えるという意味では共通していますが、その立場によって使い分ける必要があります。

「退職」は、一般社員が会社を辞める際に用いる言葉です。例えば、営業担当や事務職員、技術者など、役員ではない従業員が会社を去る場合は「退職」という言葉が適切です。日常的に会社を辞める場面では、ほとんどの場合「退職」という言葉が使われます。

一方、「辞職」は、役員以上の役職についている人がその職を辞する際に使われる言葉です。具体的には、社長、取締役、執行役員、監査役など、会社の経営や意思決定に携わる重要な役割を担っている人が、その職務を退く際に「辞職」という言葉を用います。会社の代表者や重要な役職者であることを示す意味合いが含まれているため、一般社員が使うことは適切ではありません。

このように、「退職」と「辞職」は、会社における立場によって使い分けるべき言葉です。役職に就いていない従業員は「退職」、役員以上の役職者は「辞職」を用いることで、それぞれの立場にふらう言葉遣いができます。これらの言葉遣いを正しく理解し、使い分けることは、社会人としての常識であり、ビジネスにおける大切なマナーの一つです。

会社を辞めるという出来事は、人生における大きな転換期となる重要な節目です。言葉の持つ意味合いを正しく理解し、適切に使い分けることで、円滑な人間関係を築き、社会生活を送る上で大切なコミュニケーション能力を示すことに繋がります。そして、新たな一歩を踏み出す際にも、自信を持って次のステージへと進むことができるでしょう。

| 言葉 | 意味 | 対象者 | 例 |

|---|---|---|---|

| 退職 | 会社を辞める | 一般社員 | 営業担当、事務職員、技術者 |

| 辞職 | 役職を辞する | 役員以上 | 社長、取締役、執行役員、監査役 |

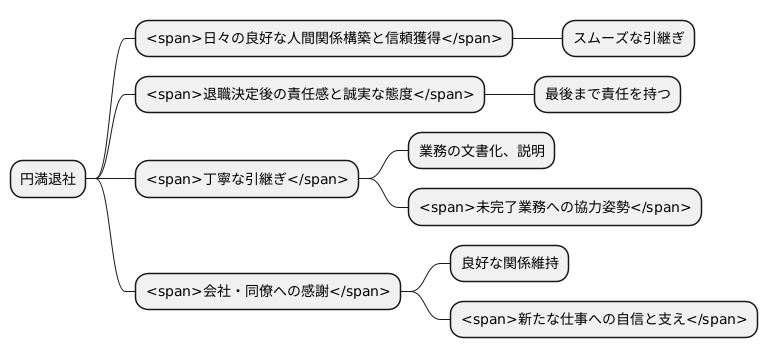

円満な退社のために

仕事を変えることは、人生における大きな節目であり、新たな出発への大切な一歩です。だからこそ、円満な退社を目指すことは、自分自身だけでなく、これまでお世話になった会社、そしてこれからの自分の道のりにも良い影響を与えると言えるでしょう。

円満に退社するためには、日々の仕事の中で良好な人間関係を築き、周りの人からの信頼を得ることが何よりも大切です。周りの人と良い関係を築くことで、退職の意向を伝えた後も、スムーズに引き継ぎを進めることができます。また、退職を決めた後も、最後まで責任感を持って仕事に取り組み、誠実な態度を貫くことが重要です。

引き継ぎにおいては、後任となる人がスムーズに業務を引き継げるよう、業務内容を文書化したり、丁寧に説明するなど、できる限りの配慮をしましょう。もし、退職までに完了できない業務がある場合は、上司や同僚に相談し、可能な範囲で協力する姿勢を見せることが大切です。

そして、会社や同僚への感謝の気持ちを伝えることも忘れてはいけません。これまで支えてくれた人たちに感謝の言葉を伝えることで、良好な関係を保ちながら円満に退社することができます。直接伝えることが難しい場合は、手紙やメールで感謝の気持ちを伝えるのも良いでしょう。

円満な退社は、新たな仕事への自信と支えとなり、未来を切り開く力となるでしょう。気持ちよく次のステップへ進むためにも、最後まで責任感と感謝の気持ちを持って、退職までの期間を過ごしましょう。