会社と個人の成長戦略:セルフ・キャリアドック

転職の質問

先生、「セルフ・キャリアドッグ」って、会社が社員のキャリアを勝手に決めることですか?

転職研究家

いいえ、そうではありません。会社が一方的に決めるのではなく、社員一人ひとりが自分のキャリアを考えることを会社が手伝う取り組みのことです。たとえば、面談を通して、社員が自分のやりたいことや得意なことを明確にして、それに必要な力を身につける計画を立てられるように支援します。

転職の質問

なるほど。つまり、会社が社員のキャリア形成を手伝うってことですね。でも、それって、会社にとってどんなメリットがあるんですか?

転職研究家

社員が自分のキャリアに真剣に向き合うことで、仕事へのやる気が高まったり、会社への愛着が強まったりする効果が期待できます。結果として、社員が辞めずに長く働いてくれるようになり、会社全体の仕事の質も上がることが期待できます。

セルフ・キャリアドッグとは。

『自分自身でキャリアを考える取り組み』は、会社が社員のキャリアを支える活動のことです。以前は、会社が必要とする能力を社員に教え込むのが普通でしたが、今は社員一人ひとりに合ったキャリア形成を支援するようになっています。この取り組みを導入することで、社員は自分のキャリアをはっきりさせ、自ら進んで計画的に能力開発に取り組むことができます。会社にとっては、社員の仕事への意欲を高め、会社への愛着を育むことで、社員の定着や能力向上による会社全体の生産性アップが期待できます。社員にとっては、自分のキャリアが明確になることで将来の自分の姿を想像でき、仕事への意欲向上につながります。また、必要な能力や経験を把握することで、積極的に仕事に取り組むことができます。具体的な方法としては、グループで話し合う研修と、キャリア相談員による個別の面談を組み合わせるのが一般的です。まず、社員にこの取り組みの導入についての説明を行い、その後、キャリア相談員と一対一の面談を行います。会社はキャリア相談員からの報告をもとに、組織の改善や個別の支援を行います。より効果的に行うためには、事前に目的や内容について管理職と社員に理解してもらうための社内整備と、信頼できるキャリア相談員の手配が必要です。取り組み後には、アンケートなどで社員のキャリアへの意識や仕事の成果を定期的に調べ、次回以降の取り組みに役立てていくことが大切です。

はじめに

近年、会社とそこで働く人との関係が変わってきています。以前は会社が社員の仕事を決めることが多かったのですが、今は社員一人ひとりが自分の進む道を自分で考えていくことが大切になっています。

このような変化を受けて、社員一人ひとりの将来設計に合わせた学び直しや能力開発を支援する「自分自身で進める仕事設計」とも呼べる取り組みが注目を集めています。これは、従来の会社主導の研修とは大きく異なり、社員が自分の意思でキャリアを築いていくことを支援するものです。

この取り組みは、会社にとっても社員にとっても多くの利点があります。会社にとっては、社員のやる気を高め、より良い仕事に繋げることで、会社の成長に貢献することができます。また、社員の離職を防ぎ、優秀な人材を確保することにも繋がります。社員にとっては、自分の将来の目標を明確にし、必要な能力を身につけることで、より充実した仕事人生を送ることができます。

では、具体的にどのように進めていけば良いのでしょうか?まず、社員一人ひとりが自分の強みや弱み、興味や価値観などを理解することが重要です。そのためには、自己分析ツールを活用したり、上司や同僚、人事担当者との面談を通して、客観的な意見を聞く機会を設けることが有効です。次に、将来どのような仕事に就きたいのか、どのような能力を身につける必要があるのかを明確にします。そして、その目標達成のために必要な研修や資格取得、部署異動などを計画し、実行していきます。

この取り組みを成功させるためには、会社全体でこの考え方を理解し、協力していくことが不可欠です。上司は、部下のキャリアプランを尊重し、必要なサポートを提供する必要があります。人事担当者は、適切な研修プログラムを用意したり、相談窓口を設けるなど、社員が安心してキャリアプランを進められる環境づくりに努める必要があります。また、社員同士が互いに刺激し合い、高め合えるような風土を醸成することも重要です。

このブログ記事では、自分自身で進める仕事設計の全体像や導入によるメリット、具体的な進め方、成功のための秘訣について詳しく説明していきます。この記事を読むことで、会社の人事担当者や経営者の方々は、社員の仕事人生を支援し、組織を活性化するための新たな考え方を学ぶことができるでしょう。また、社員の方々も、自分の仕事人生について改めて考える良い機会となるはずです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 背景 | 会社と社員の関係が変化し、社員が主体的にキャリアを考える時代へ |

| 取り組み | 社員の主体的なキャリア形成を支援する「自分自身で進める仕事設計」 |

| メリット(会社) | 社員のやる気向上、業績向上、離職防止、優秀な人材確保 |

| メリット(社員) | 目標明確化、能力開発、充実した仕事人生 |

| 具体的な進め方 | 自己分析、目標設定、研修・資格取得・異動など |

| 成功の秘訣 | 会社全体の理解と協力、上司のサポート、人事の環境整備 |

定義と利点

『自分自身で進むべき道を定める』という意味を持つ、セルフ・キャリアドック。これは、会社が働く人の将来設計を支える取り組みです。従来の会社主導型の研修とは異なり、働く人一人ひとりの思い描く将来像や、歩みたい道のりに寄り添って、能力開発を支援する点が特徴です。

働く人にとっての利点は、まず自分自身の進むべき道を明確に見定められるようになることです。ぼんやりとした将来像ではなく、具体的な目標を設定することで、仕事に対する意欲を高めることができます。また、目標達成に必要な技術や経験を理解することで、仕事に主体的に取り組めるようになります。受け身ではなく、自ら考え行動する姿勢は、日々の業務の質を高めることに繋がります。

会社にとっても、セルフ・キャリアドックは多くの利点をもたらします。働く人の意欲向上と会社への愛着心は、離職率の低下に大きく貢献します。人が定着することで、組織全体の知識や技術が蓄積され、業務の効率化や新しい発想の創出に繋がります。また、働きがいのある職場環境を作ることは、優秀な人材の確保にも役立ちます。

このように、セルフ・キャリアドックは、働く人と会社双方にとって良い効果をもたらす、まさにwin-winの関係と言えるでしょう。働く人一人ひとりが自分の進むべき道をしっかりと見定め、会社はその実現を後押しすることで、個人と組織が共に成長していく、そんな好循環を生み出すことができるのです。

| 対象 | メリット |

|---|---|

| 働く人 |

|

| 会社 |

|

具体的な進め方

自分自身の職業生活設計図を作るお手伝いをする、いわゆるセルフ・キャリアドックは、複数人が集まる研修と担当者との個別相談を組み合わせる方法が一般的です。まず、参加する社員に対して、セルフ・キャリアドック全体の進め方や目的などを説明する導入の手引きを行います。この導入の手引きを通して、社員はセルフ・キャリアドックの全体像を掴むことができます。その後、職業生活設計の専門家との個別相談が始まります。

この個別相談では、社員一人ひとりの将来の仕事に関する希望や、現在の仕事における悩みや課題を明確にしていきます。専門家は、親身な対応で社員の状況を丁寧に聞き、それぞれの状況に合わせた具体的な行動計画を作るお手伝いをします。例えば、現在の仕事で新しい技術を学ぶ必要がある社員には、具体的な学習方法や研修の受講などを提案します。また、管理職への昇進を目指す社員には、必要なスキルや経験を積むための具体的な方法を一緒に考えます。

会社側は、専門家からの報告を参考に、組織全体の改善や社員一人ひとりへの支援を行います。例えば、多くの社員が同じような課題を抱えている場合は、研修プログラムを実施するなど、組織全体への対策を講じます。また、特定の社員が特別な支援を必要としている場合は、個別に研修の受講を勧めるなど、具体的な対応を行います。

個別相談を通して、社員は自分自身の職業生活について深く考える貴重な機会を得ます。また、専門家から客観的な助言を受けることで、新しい視点や気づきを得ることができます。これまで気づかなかった自分の強みや弱み、あるいは新しいキャリアの可能性に気づくことができるかもしれません。

このように、セルフ・キャリアドックは、社員一人ひとりが自分自身の職業生活設計図を描き、それを実現するために行動を開始するための、重要な機会となります。計画を立てるだけでなく、それを実行に移すための第一歩を踏み出すことができるのです。

導入前の準備

自分自身の職業生活設計を見つめ直す機会を設けることは、会社にとっても働く人にとってもプラスとなりますが、それには入念な準備が欠かせません。準備を怠ると、せっかくの取り組みも効果が薄れてしまう恐れがあります。そこで、導入前にすべき大切な準備について説明します。

まず、取り組みの目的や内容について、会社全体にしっかりと伝えることが重要です。上司や同僚といった管理職はもちろん、実際に取り組みを行うことになる従業員一人ひとりが、この取り組みの意義を正しく理解することで、より積極的に参加するようになります。

なぜこの取り組みを行うのか、どのような効果を期待しているのか、そして具体的にどのような内容で行うのかを、わかりやすく丁寧に説明しましょう。資料や説明会などを活用し、疑問点や不安な点を解消する場を設けることも大切です。

次に、相談役となる質の高い専門家を確保することが重要です。信頼できる、豊富な経験と知識を持つ専門家の存在は、この取り組みを成功させるための鍵となります。従業員が安心して自分の考えや悩みを打ち明けられるような、親身になって相談に乗ってくれる人材を確保しましょう。

質の高い相談を受けることで、従業員は自分自身の強みや弱み、そして本当にやりたいことなどを明確に理解し、将来のキャリアプランを具体的に描くことができます。また、客観的な視点からの助言は、新たな可能性を発見するきっかけにもなります。

これらの準備をしっかりと行うことで、自分自身の職業生活設計を見つめ直す良い機会となり、従業員のやる気を高め、会社全体の活性化につながるでしょう。

| 準備項目 | 内容 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 目的と内容の周知徹底 | 会社全体への丁寧な説明、資料/説明会の実施、疑問点/不安点の解消 | 従業員の積極的な参加促進、取り組みの意義理解 |

| 相談役となる専門家の確保 | 質の高い、豊富な経験と知識を持つ、親身な専門家の確保 | 従業員の安心感、強み/弱み/やりたいことの明確化、キャリアプラン策定、新たな可能性の発見 |

導入後の対策

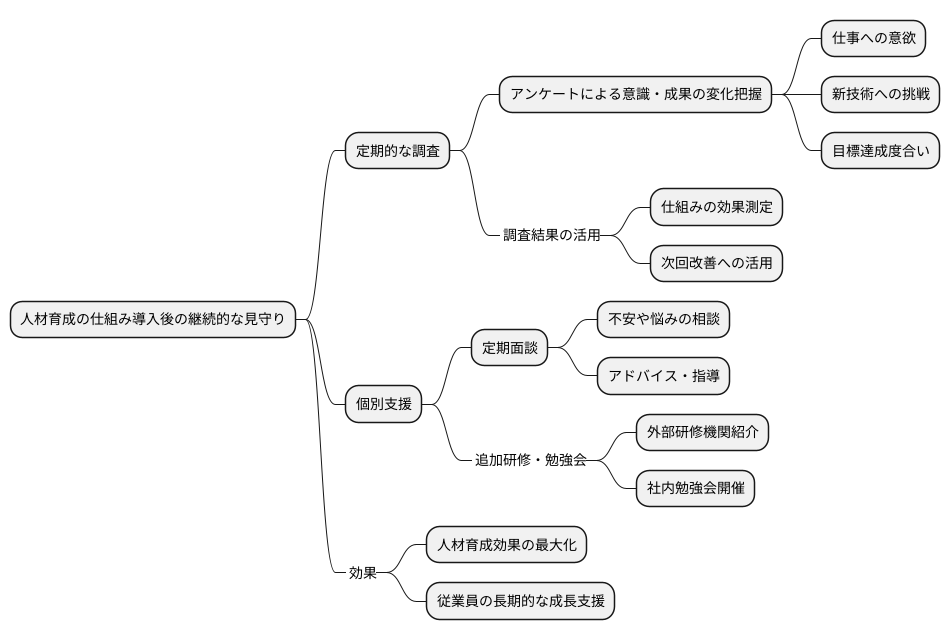

人材育成の仕組みを取り入れた後も、継続的な見守りが必要です。せっかく仕事や将来について考える機会を作っても、その後の行動が伴わなければ意味がありません。そこで、アンケートなどを使い、従業員の意識や仕事の成果の変化を定期的に調べることが大切です。例えば、「仕事への意欲が高まったか」「新しい技術に挑戦しているか」「目標達成度合いはどうか」といった項目を設けることで、具体的な変化を捉えることができます。

これらの調査結果は、仕組みの効果を測るだけでなく、次回の改善にも役立ちます。例えば、アンケートで「新しい技術を学ぶ機会が欲しい」という意見が多ければ、研修制度を充実させる必要があると分かります。また、「仕事への意欲は高まったが、成果に繋がっていない」という意見があれば、目標設定方法や評価制度を見直す必要があるかもしれません。このように、従業員の声を聞き、改善を繰り返すことで、より効果的な仕組み作りに繋げられます。

さらに、従業員一人ひとりの状況に合わせた支援も重要です。定期的な面談で、仕事への不安や悩みを聞き、適切なアドバイスや指導を行うことで、従業員の成長を後押しできます。また、必要に応じて、追加の研修や勉強会の機会を提供することも有効です。例えば、新しい技術を学びたいという従業員には、外部の研修機関を紹介したり、社内で勉強会を開催したりすることで、スキルアップを支援できます。

このように、導入後の見守りをしっかりと行うことで、人材育成の効果を最大限に高め、従業員の成長を長期的に支えることができます。従業員が自ら考え、行動し、成長していく組織を作るためには、継続的な支援が不可欠です。

まとめ

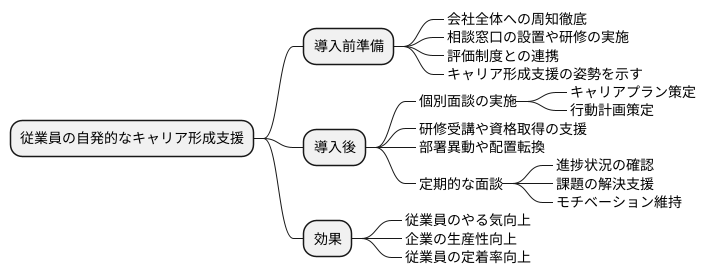

従業員の自発的な職務経歴や今後の展望を考える機会を設けることは、従業員個人だけでなく企業全体の成長にもつながる有効な手段です。導入前の準備と導入後の振り返りをしっかり行うことで、その効果を最大限に引き出すことができます。

導入前の準備としては、まず制度の目的や内容について、会社全体に周知徹底することが重要です。従業員が安心して制度を利用できるよう、相談窓口の設置や研修の実施なども検討しましょう。さらに、評価制度との連携についても明確にしておく必要があります。従業員が自身のキャリアプランについて真剣に考えるためには、会社側がキャリア形成を支援する姿勢を示すことが不可欠です。

導入後は、従業員一人ひとりと面談を実施し、キャリアプランの実現に向けた具体的な行動計画を策定します。計画達成のための研修受講や資格取得の支援、必要に応じて部署異動や配置転換なども検討します。また、定期的に面談を実施し、進捗状況の確認や課題の解決を支援することで、従業員のモチベーション維持を図ります。

従業員が主体的にキャリアを形成していくことを支援することで、従業員のやる気を高め、ひいては企業の生産性向上にもつながります。また、従業員の定着率向上も期待できるでしょう。

これからの時代、企業が競争力を高めていくためには、従業員が自らのキャリアを主体的に考え、行動していくことが重要になります。そのためにも、企業は従業員の自発的なキャリア形成を支援する取り組みを積極的に導入していく必要があるでしょう。この機会に、改めて制度の意義を理解し、導入を検討してみてはいかがでしょうか。