すし職人の道:握る技術と未来

転職の質問

質問:「すし職人」になるには、どうすればいいのでしょうか?

転職研究家

良い質問ですね。すし職人になるには、大きく分けて二つの道があります。一つは、すし店で修行を積む方法。もう一つは、調理師学校などで専門的な知識と技術を学ぶ方法です。

転職の質問

すし店で修行する場合、どのくらいの期間が必要ですか?

転職研究家

お店や個人の習熟度にもよりますが、一人前になるには、一般的に5年から10年かかると言われています。調理師学校で学ぶ場合は2年から3年で卒業できますが、その後、実務経験を積むことが大切です。

すし職人

- すし職人の主な仕事内容

- 「すし」は古くからの日本独特の食べ物の代表といえます。すし作りの作業に携わる人をすし職人といいます。 この職業は、技術を身につければ永くできる仕事であり、独立することも可能で安定性があります。 仕事はまず、魚市場ですし種(すしだね)の魚介類を仕入れることから始まる。 次に、材料を仕込み「ネタ」にする。この仕込みは非常に大切な過程であり、仕込みによってすしの味が決まるとも言われる。 さらに、ご飯を炊き、酢などの調味料をまぜて味つけをし、「シャリ(酢飯)」として用意する。 そしてお客と接しながら「つけ場」で、包丁、「まきす(巻き簀)」などを使い、仕込んだネタとシャリから「にぎりずし」、「巻きずし」、「ちらしずし」等を作っていく。

- すし職人になるには

- すし職人になるには、免許や資格や国家試験は必要ありません。 すしの実地技術は、職場で習得するもので、雇用主であるすし職人の下で修行する中で、材料の吟味の仕方から、それぞれの調理方法や手順などさまざまなことを学んでゆきます。 「調理師」、「専門調理師・調理技能士」の資格を持っていると就職に有利であるが、就職してから取得することもできる。 また、ふぐの調理・加工を行うためには「ふぐ調理師」の資格が必要となる。 お客相手の食料品を扱う商売であるため、好感の持てる態度や清潔感が必要であり、職人仲間との協調性も求められる。

すし職人の世界

すし職人は、日本の食文化を代表する、なくてはならない存在です。魚や貝といった海の幸に関する深い知識はもちろんのこと、米の炊き加減や酢の具合、包丁の使い方、そしてすしを握る技術など、さまざまな熟練した技が求められます。カウンター越しに客と会話を交わしながら、その日に一番良い材料ですしを握る姿は、まさに職人の技の集大成と言えるでしょう。

すし職人の道は、容易なものではありません。何年にもわたる厳しい修行を経て、ようやく一人前と認められます。下積み時代は、米を炊いたり、材料を切ったり、掃除をしたりといった、地味な作業が続きます。握りの練習を始めるまでには、数年かかるのが一般的です。また、魚の目利きや仕入れ、店の経営といった、すしを握る以外の技術も習得しなければなりません。このように、道のりは長く険しいですが、その奥深さと、人々に喜びを与えることができるというやりがいは、何ものにも代えがたいものです。

近年は、海外でも日本食が人気を集めていることもあり、世界で活躍するすし職人も増えてきました。日本の食文化を世界に伝える役割を担うとともに、異文化交流の懸け橋にもなっています。日本の伝統的な食文化を守り、未来へと伝えていくためにも、すし職人の存在は、今後ますます重要になっていくでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 必要とされるスキル・知識 | 魚や貝に関する知識、米の炊き加減や酢の具合、包丁の使い方、すしを握る技術、魚の目利き、仕入れ、店の経営 |

| 職人の道 | 長期間の厳しい修行、地味な下積み作業、握りの練習、すしを握る以外の技術の習得 |

| やりがい | 奥深さ、人々に喜びを与える |

| 将来性・役割 | 海外での活躍、日本の食文化を世界に伝える、異文化交流の懸け橋、伝統の継承 |

修業と一人前への道

握り飯を芸術の域にまで高めた料理、すしの世界。その道のりは、厳しい修業から始まります。希望に胸を膨らませ、すし店に足を踏み入れた若者は、まず見習いとして働き始めます。一人前の職人になることを夢見て、雑用に明け暮れる日々が始まるのです。

最初の数年は、炊事場の掃除、皿洗い、米炊きなど、地味な仕事が中心となります。先輩職人の鋭い視線を感じながら、少しでも早く仕事を覚えるため、懸命に働く毎日です。早く魚の仕込みや握りを覚えたい気持ちは募りますが、下積み時代は忍耐力が試される期間でもあります。先輩の無駄のない動き、魚の扱い方、客とのやり取りを間近で見ながら、技術を学ぶ貴重な時間でもあるからです。

数年が経過すると、ようやく魚の仕込みや下準備を任せてもらえるようになります。魚の目利き、三枚おろし、皮引きなど、一つ一つの作業に集中力が求められます。先輩の指導を受けながら、包丁の使い方、魚の特性、鮮度を見極める目を養っていきます。こうして、徐々にすし作りの工程に携わることができるようになるのです。

しかし、一人前と認められるまでには、10年以上の修業が必要とされています。シャリを握り、ネタを乗せ、美しく盛り付ける技術はもちろんのこと、客との会話を通して場を和ませる能力、店の経営に関する知識も必要になります。一人前の職人として、味だけでなく、接客、経営と様々な面で責任を担うことになるからです。日々努力を重ね、経験を積むことで、真のすし職人へと成長していくのです。一人前になった後も、探求と研鑽の日々は続きます。すしの世界は奥深く、生涯を通して学び続ける道なのです。

| 期間 | 仕事内容 | 求められる能力・資質 |

|---|---|---|

| 初期数年 | 雑用(炊事場の掃除、皿洗い、米炊きなど) | 忍耐力、観察力 |

| 数年後 | 魚の仕込み、下準備(魚の目利き、三枚おろし、皮引きなど) | 集中力、技術習得力 |

| 10年以上 | シャリの握り、ネタの準備、盛り付け、接客、経営 | 技術力、コミュニケーション能力、経営能力、責任感 |

| 一人前以降 | 探求、研鑽 | 探求心、向上心 |

独立開業への道筋

長年の修行を経て、技術と経験を積み上げたすし職人にとって、独立開業は一つの大きな目標となるでしょう。自分の店を持つということは、自分の思い描く理想のすしを、お客様に提供できるという大きな喜びを得られると同時に、経営者としての責任も背負うことになります。

まず、開業準備の段階では、乗り越えるべき壁がいくつも立ちふさがります。資金をどのように集めるか、物件はどこにするか、保健所への手続きはどう進めるかなど、やらなければならないことが山積みです。物件探し一つとっても、立地条件や広さ、家賃など、考慮すべき点は多く、理想的な物件を見つけるまでには、多くの時間と労力を要するでしょう。また、保健所の許可を得るためには、食品衛生に関する様々な基準を満たす必要があり、綿密な準備が必要です。

店をオープンした後も、経営者として取り組むべき課題は尽きません。毎日の仕入れは、新鮮で質の高い魚介類を安定的に確保するために、市場の状況や仕入れルートを常に把握しておく必要があります。また、季節感を取り入れた魅力的な献立を考え、お客様に喜ばれる新たなすしを提供し続ける工夫も欠かせません。店舗運営においては、経費管理、売上管理、在庫管理など、数字と向き合う業務も多く、経営の安定化のために、細やかな管理能力が求められます。従業員がいる場合は、彼らの指導や育成、勤怠管理など、従業員が気持ちよく働ける環境を作ることも、経営者の大切な役割です。

繁盛店を作り上げるためには、地域のお客様のニーズを的確に捉え、質の高いすしを提供し続けることが重要です。お客様一人ひとりの好みを把握し、丁寧な接客を心掛けることで、常連客を獲得していくことができます。また、地域に根差した店作りを心掛け、地域の人々に愛される店を目指していくことで、長く繁盛する店へと成長していけるでしょう。独立開業は決して容易な道ではありませんが、自分の店を持つということは、すし職人として大きなやりがいを感じられる、かけがえのない経験となるでしょう。

| 段階 | 課題 | 詳細 |

|---|---|---|

| 開業準備 | 資金調達 | 資金をどのように集めるか |

| 物件選定 | 立地条件、広さ、家賃など、理想的な物件探し | |

| 保健所への手続き | 食品衛生に関する様々な基準を満たすための準備 | |

| 開業後 | 仕入れ | 新鮮で質の高い魚介類の安定確保、市場の状況や仕入れルートの把握 |

| 献立作成 | 季節感を取り入れた魅力的な献立、お客様に喜ばれる新たなすしの提供 | |

| 店舗運営 | 経費管理、売上管理、在庫管理 | |

| 従業員管理 | 指導、育成、勤怠管理、良好な労働環境づくり | |

| 顧客獲得 | お客様のニーズ把握、丁寧な接客、常連客の獲得、地域に根差した店作り |

転職とキャリアアップ

すし職人の世界においても、転職はキャリアアップのための有効な手段の一つです。 別のすし店で働くことで、自分の技術や知識の幅を広げることができます。たとえば、これまでとは異なる魚介類の扱い方や、新しいすし飯の炊き方を学ぶことができるかもしれません。また、それぞれの店が持つ独自のスタイルや、こだわりの味付けに触れることで、自分のすし作りの技術をさらに磨くことができるでしょう。

活躍の場を広げるためには、働く場所を変えることも重要です。街のすし店だけでなく、ホテルや旅館の中にあるすし店で働くことで、より洗練された接客技術を身につけることができるでしょう。また、海外にある日本食レストランで働くことで、国際的な感覚を養いながら、世界中の人々にすしの魅力を伝えることができます。

長年の経験を積んだすし職人は、管理職を目指す道も開かれています。料理長として厨房全体をまとめ、店の味を守りながら新しいメニューを開発していく役割を担うことができます。あるいは、店長としてお店の経営に携わり、スタッフの育成や顧客満足度の向上に力を注ぐことも可能です。

さらに、組織に属さず、独立した道を選ぶこともできます。たとえば、すし店経営のコンサルタントとして、開業を目指す人々をサポートしたり、既存のすし店の経営改善を支援したりすることができます。また、自分の技術や知識を次世代に伝えるために、すし職人養成学校の講師や、弟子を育てる道を選ぶ人もいます。

このように、すし職人のキャリアパスは多岐にわたります。自分の将来の目標や、どのような生活を送りたいかをじっくり考え、それぞれの状況に合わせて柔軟にキャリアプランを立てていくことが大切です。

これからのすし職人

世界的な交流が深まる近年、すし職人の活躍の場は国内外問わず大きく広がっています。海外では、日本食の人気が依然として高く、本物のすしを求める声は世界中で増え続けています。特に、鮮度の高い魚介類を扱う技術と、日本の伝統的な食文化への理解は、海外で高く評価されています。そのため、海外で働くすし職人の需要はますます高まっており、活躍の場は世界中に広がっています。

一方、国内においても、高齢化が進む中で、健康への関心が高まっています。新鮮な魚介類を使ったすしは、健康的な食事として注目を集めており、その需要はますます高まっています。高齢者だけでなく、若い世代の間でも、すしは人気の食べ物となっています。また、回転ずしのような手軽に楽しめる形態も人気を集め、幅広い層に受け入れられています。

このような状況の中で、これからのすし職人には、伝統的な技術を守りつつ、時代の変化に対応していく柔軟性が求められます。例えば、新しい魚介類の活用や、調理方法の工夫など、創造性と探求心を持って、すしの可能性を広げていくことが重要です。また、衛生管理の徹底や、顧客満足度を高めるためのサービス向上など、質の高いサービスを提供する能力も必要とされます。

創造性と探求心、そして伝統への敬意を持って仕事に取り組むすし職人は、未来の食文化を創造していく重要な役割を担うと言えるでしょう。彼らは、日本の食文化を世界に発信する大使としての役割も期待されています。技術の向上だけでなく、食文化への深い理解と情熱を持つことで、すし職人はさらに活躍の場を広げていくことでしょう。

| 需要増加の背景 | 求められる能力 |

|---|---|

|

|

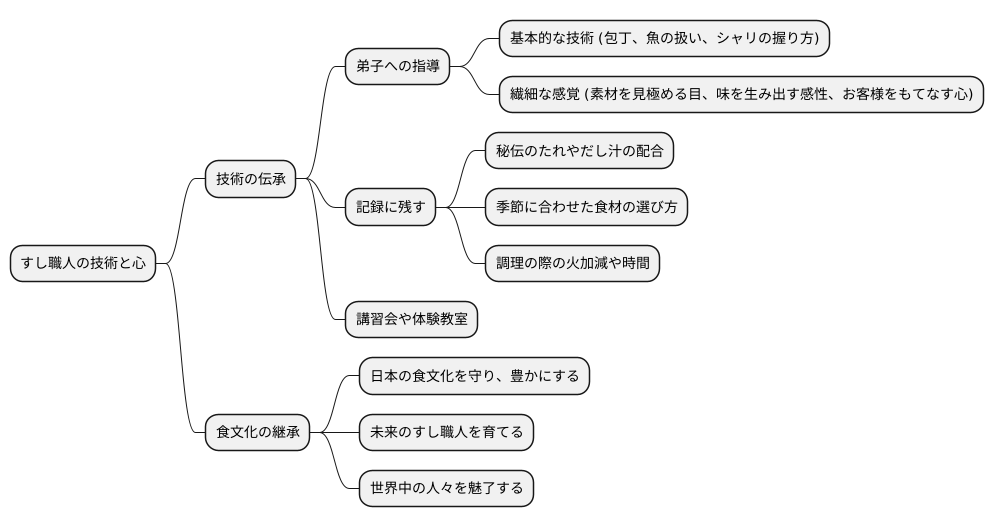

技術と心の伝承

すし職人の世界では、技術と心を次の世代に伝えることが何よりも大切です。長年積み重ねてきた経験から生まれた熟練の技や深い知識、そしてすし作りにかける熱い思いは、若い世代に受け継がれていくことで、日本の食文化を守り、さらに豊かにしていく礎となります。

経験豊かなすし職人は、弟子を育て、一人前の職人へと導く重要な役割を担っています。包丁の使い方、魚の扱い方、シャリの握り方といった基本的な技術はもちろんのこと、素材を見極める目、味を生み出す感性、お客様をもてなす心など、言葉では伝えきれない繊細な感覚も、日々の仕事を通して丁寧に伝えていく必要があります。時には厳しく、時には優しく、弟子を見守りながら、一人前の職人へと成長させていくのです。

また、技術の伝承のためには、口伝だけでなく、記録に残すことも重要です。秘伝のたれやだし汁の配合、季節に合わせた食材の選び方、調理の際の火加減や時間など、これまで培ってきた貴重な知識や技術を書き記すことで、後世に伝えることができます。さらに、講習会や体験教室を開き、広く一般の人々にすし作りを教えることも、技術の伝承、そして食文化の普及に繋がります。自分の技術を惜しみなく伝え、学ぶ人が熱心に技術を習得しようとすることで、すし職人の文化は脈々と受け継がれていくのです。

このように、未来のすし職人を育てることは、日本の食文化を未来へ繋ぐ大切な使命です。一人前のすし職人となるには、長い時間とたゆまぬ努力が必要です。しかし、それ以上に重要なのは、すしに対する情熱と、日本の食文化を未来へ繋いでいこうという強い意志です。技術と心を次の世代へ伝え続けることで、日本の食文化はこれからも輝き続け、世界中の人々を魅了していくことでしょう。