シフト制勤務の転職とその課題

転職の質問

先生、転職を考えているんですが、求人票でよく『シフト制』って見かけるんです。どういう意味ですか?

転職研究家

良い質問だね。シフト制とは、働く人によって出勤する日や時間が違う仕組みのことだよ。例えば、ある人は月曜日に働き、別の人は火曜日に働く、といった具合だね。時間も、朝の人、昼の人、夜の人と様々だよ。

転職の質問

なるほど。でも、どうしてそんな仕組みが必要なんですか?

転職研究家

お店を長時間開けておく必要がある場合や、一年中休まず営業している会社などでよく使われるんだ。例えば、24時間営業のコンビニや、いつも誰かが電話対応しているコールセンターなんかがそうだね。シフト制のおかげで、会社は必要な時に必要なだけ人を配置できるんだよ。

シフト制とは。

『交代勤務』(人によって出勤日や出勤時間が変わる仕組みのこと。営業時間の長い会社(お店)や、一年中休みのない会社でよく使われている。飲食店、お客さま相談窓口、タクシー、警備員など、いろいろな仕事で使われていて、おもにサービス業で多く見られる。)について、転職や学び直しとの関係を見ていきましょう。

シフト制という働き方

交代で勤務する、いわゆるシフト制という働き方は、働く人によって出勤日や時間が変わる勤務体系です。24時間いつでも開いているコンビニや、夜遅くまで開いている飲食店、一年中休まずにサービスを提供する電話相談窓口など、様々な仕事で取り入れられています。特にサービス業では、お客さんの要望に応えるためにシフト制が必要不可欠となっている場合が多く見られます。

シフト制は、会社にとっては働く人の配置を柔軟に変えられ、仕事の効率を上げる利点があります。例えば、忙しい時間帯には多くの従業員を配置し、そうでない時間帯は少ない人数で対応することで、人件費を抑えながら効率的に仕事を進めることができます。また、急な欠員が出た場合でも、他の従業員で対応できるため、事業の継続性を確保しやすいというメリットもあります。

一方で、働く人にとっては、生活のリズムが崩れたり、自分の時間を持つのが難しくなるといった問題もあります。決まった時間に寝起きすることが難しいため、健康面に影響が出る可能性も懸念されます。また、土日や祝日に休みを取るのが難しく、家族や友人との時間が持ちにくいというデメリットも挙げられます。

仕事と生活の調和を大切にする人が増えている近年では、シフト制という働き方に対する従業員の考え方も変わりつつあります。より良い労働条件を求めて転職する人や、副業で収入を補う人も増えています。企業側も、従業員の満足度を高めるために、柔軟なシフト作成や、休暇取得のしやすさなど、働きやすい環境づくりに取り組む必要性が高まっています。待遇改善や福利厚生の充実などを通して、従業員が安心して長く働ける職場環境を作ることで、優秀な人材を確保し、企業の成長へと繋げることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 従業員の出勤日や時間が変わる勤務体系 |

| 導入業種 | 24時間営業のコンビニ、夜間営業の飲食店、電話相談窓口など、特にサービス業で多く見られる |

| 企業側のメリット |

|

| 従業員側のデメリット |

|

| 近年の傾向 |

|

転職活動における注意点

仕事を変える活動では、特に交代勤務の仕事からの転職を考える場合、いくつか気を付ける点があります。まず、自分自身の生活のペースや、これからどのような働き方をしたいのかをはっきりとさせることが大切です。交代勤務の仕事には、決まった時間ではない勤務や夜遅い時間の勤務を伴うものも多く、仕事を変えた後に生活のスタイルが大きく変わる可能性があります。仕事を変える前に、自分が望む働き方と、転職先の働く条件をよく調べておくことが必要です。

交代勤務の経験は、実は多くの企業で高く評価される可能性があります。仕事を変える活動の面接では、この経験をどのように活かせるかを伝えることが重要です。例えば、時間の管理能力や様々な状況に対応できる能力といった技術は、多くの会社で役に立つと見なされます。単にこれらの能力を持っていると言うだけでなく、具体的な出来事を交えて説明することで、より説得力が増し、面接官に良い印象を与えることができます。

また、収入面についても注意が必要です。交代勤務には深夜手当などがつく場合があり、転職によって収入が減る可能性もあります。転職先の給与体系をよく確認し、生活に支障が出ないか、慎重に検討する必要があります。将来設計も踏まえ、収入、勤務時間、休日、福利厚生など、総合的に判断することが大切です。

さらに、企業文化の違いにも注意を払うべきです。交代勤務の職場はチームワークを重視する傾向がありますが、転職先によっては個人プレーを重視するかもしれません。企業の雰囲気や価値観を事前に調べて、自分と合うかどうかを見極めることが、転職後のミスマッチを防ぐ鍵となります。転職エージェントなどを活用し、企業の情報収集をしっかり行いましょう。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 生活スタイルの変化 | 交代勤務からの転職は生活スタイルが大きく変わる可能性があるため、希望の働き方と転職先の条件をよく調べておく必要がある。 |

| 経験の活かし方 | 交代勤務の経験(時間管理能力、様々な状況への対応能力など)は多くの企業で評価される。面接では具体的な例を挙げて説明することで説得力が増す。 |

| 収入面 | 深夜手当などで収入が減る可能性もあるため、転職先の給与体系をよく確認し、生活への影響を慎重に検討する。将来設計も踏まえ、収入、勤務時間、休日、福利厚生など総合的に判断する。 |

| 企業文化の違い | 職場環境やチームワーク、個人プレー重視など、企業文化の違いに注意を払い、自分と合うかを見極める。転職エージェント等を活用し情報収集を行う。 |

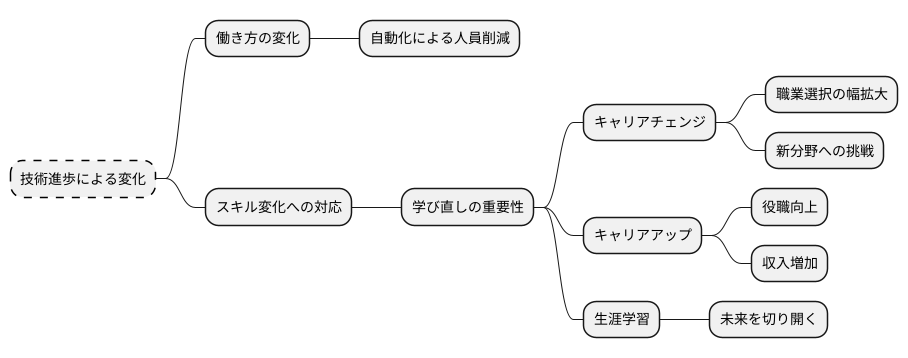

新たな技術を学ぶ重要性

近頃は技術の進歩が凄まじく、様々な仕事で必要とされる技量も変わってきています。例えば、工場やお店など、交代で働く場所でも、機械による自動化で人の仕事が減るなど、働き方が変わりつつあります。

このような変化の激しい世の中で、仕事を変える際に成功するには、常に新しい技術や知識を学び続ける「学び直し」が大切です。この「学び直し」は、単に新しいことを学ぶだけでなく、これまで培ってきた経験や知識を土台にして、今の時代に合った新しい技量を身につけることを意味します。

「学び直し」によって、社会で高く評価される技量を身につければ、たくさんの仕事の中から自分にぴったりの仕事を選ぶことができます。例えば、今までは工場で部品を組み立てていた人が、プログラミングを学んでロボットの制御を担う、といったように、全く新しい分野に挑戦することも可能になります。

さらに、「学び直し」は、今の仕事でより高い役職に就いたり、収入を増やすことにも繋がるので、長い目で見た将来設計においても大切な役割を担います。今の仕事で必要とされる最新の知識を学ぶことで、より専門性の高い仕事に挑戦できるようになったり、管理職として部下を指導する立場になることも期待できます。

このように、変化の激しい今の社会では、「学び直し」は、働くすべての人にとって欠かすことのできない取り組みと言えるでしょう。自分の持っている技量を見つめ直し、将来どのような仕事がしたいのか、どのような働き方をしたいのかを考えながら、「学び直し」に取り組むことで、より良い未来を切り開くことができるはずです。

リスキリングの方法

学び直しには、色々なやり方があります。インターネットを使う方法、学校に通う方法、資格をとる方法、会社の研修を受ける方法など、自分に合ったやり方を選ぶことが大切です。

インターネットを使う方法は、自分の好きな時間に、自分のペースで学ぶことができます。色々な分野の授業があり、動画や文章など色々な教材で学ぶことができます。費用も安く済むことが多いので、気軽に始めることができます。ただし、自分一人で進めていく必要があるので、強い意志が必要です。

学校に通う方法は、先生や他の生徒と一緒に学ぶので、刺激を受けたり、励まし合ったりすることができます。実践的な技術や知識を身につけることができ、就職に役立つこともあります。費用はインターネットを使う方法よりも高くなることが多いですが、しっかりとしたサポートを受けられます。

資格をとる方法は、自分の能力を証明することができます。就職や転職の際に有利になることもあります。目標が明確になるので、学習のモチベーションを維持しやすくなります。ただし、資格によっては費用や時間がかかる場合があります。

会社の研修を受ける方法は、費用がかからない場合が多いです。仕事に役立つ実践的な技術や知識を学ぶことができます。周りの人と学び合うことで、仕事への理解も深まります。ただし、研修内容が自分の学びたいことと合致するとは限りません。

学び直しは、続けることが大切です。自分に合ったやり方を見つけて、無理なく続けられるように工夫しましょう。周りの人に相談したり、色々な情報を集めたりするのも良いでしょう。焦らず、少しずつでも学び続けることで、将来の可能性を広げることができます。

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| インターネット | 自分の好きな時間、自分のペースで学べる 色々な分野の授業、教材がある 費用が安い |

自分一人で進める必要があり、強い意志が必要 |

| 学校 | 刺激、励まし合いがある 実践的な技術・知識を習得できる しっかりとしたサポート |

費用が高い |

| 資格 | 能力を証明できる 就職・転職に有利 学習のモチベーションを維持しやすい |

費用や時間がかかる場合がある |

| 会社の研修 | 費用がかからない 仕事に役立つ 仕事への理解が深まる |

自分の学びたいことと合致するとは限らない |

仕事と学習の両立

仕事を持ちながら新しい技能を学ぶことは、容易ではありません。しかし、工夫次第で両立は可能です。計画的に学習を進めることが、成功への鍵となります。

まず、自分の生活習慣を見直し、学習時間を確保しましょう。通勤電車の中や昼休みの時間など、日々の生活の中でこま切れの時間を見つけ、有効活用することが大切です。また、週末にまとまった時間を確保できれば、集中的に学習に取り組むことができます。平日は短時間、週末は長時間を意識して、メリハリのある学習計画を立てましょう。

次に、学習しやすい環境を整えましょう。持ち運びできる携帯電話や小型の板状の機器を使うことで、場所を選ばずに学習できます。カフェや図書館など、集中できる場所を見つけるのも良いでしょう。自宅で学習する場合は、家族に協力を求め、邪魔が入らない時間を作ってもらうことが大切です。周りの人に自分の学習目標を伝え、理解と協力を得ることで、学習しやすい環境が生まれます。

周りの人の協力も、仕事と学習の両立を助ける大きな力となります。家族や職場の同僚に、自分が新しい技能を学んでいることを伝え、理解を求めましょう。例えば、家族には家事の分担を頼んだり、同僚には仕事の相談相手になってもらったりすることで、負担を軽減することができます。周りの人の支えによって、学習を継続するための精神的な支えにもなります。

新しい技能を学ぶことは、自分自身の仕事の能力を高めるだけでなく、周りの人にも良い影響を与える可能性があります。新しい知識や技術を同僚に共有することで、チーム全体の能力向上に繋がることもあります。また、学習を通して得た新たな視点は、仕事における課題解決や新しいアイデアの創出に役立ち、周りの人を刺激するでしょう。こうして、仕事と学習の両立は、自分自身だけでなく、周りの人にも良い影響を与えるのです。

企業の取り組み

いま、多くの会社が、そこで働く人たちの学び直しを応援するようになってきています。具体的な方法としては、会社の中での研修を充実させたり、外の専門機関と協力して研修を行ったりと、色々なやり方で、働く人たちの技術向上を後押ししています。

会社の中には、資格を取ることを推奨したり、学ぶためのお金を補助する制度を設けているところもあります。例えば、ある会社では、業務に必要な資格を取得した場合、報奨金を支給する制度を導入しています。これにより、従業員の資格取得意欲を高め、業務に必要なスキルを身につけることを促進しています。また、別の会社では、従業員が希望する外部研修の費用を一部負担する制度を設けています。この制度は、従業員の自主的な学習を支援し、新たなスキルや知識の習得を後押しすることを目的としています。

こうした会社の取り組みは、そこで働く人たちの経験を積み重ねていくことを助けるだけでなく、会社全体の力をつけることにもつながります。例えば、ある製造業の会社では、従業員向けに最新の製造技術に関する研修を実施しました。その結果、従業員の技術力が向上し、製品の品質向上に繋がりました。また、別の会社では、営業担当者向けに顧客対応研修を実施しました。研修後、顧客満足度が向上し、売上増加にも繋がりました。

このように、働く人たちの技術が向上することは、会社の成長に欠かせないものであり、会社とそこで働く人が一緒に成長していくために大切な取り組みと言えるでしょう。会社は、従業員の学び直しへの投資を通じて、従業員のキャリアアップを支援し、ひいては企業全体の競争力を高めることができます。また、従業員は、会社の支援を受けながら、自身のスキルアップに励み、より良いキャリアを築くことができます。このような好循環を生み出すことが、企業と従業員双方にとってのメリットと言えるでしょう。

| 企業の取り組み | 具体的な内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 社内研修の充実 | 会社内での研修の実施、外部専門機関との連携 | 従業員の技術向上 |

| 資格取得支援 | 資格取得時の報奨金支給 | 従業員の資格取得意欲向上、業務に必要なスキル習得促進 |

| 外部研修費用補助 | 従業員が希望する外部研修費用の一部負担 | 従業員の自主的な学習支援、新たなスキル・知識習得の後押し |

| 製造技術研修 | 最新の製造技術に関する研修 | 従業員の技術力向上、製品の品質向上 |

| 顧客対応研修 | 営業担当者向けの顧客対応研修 | 顧客満足度向上、売上増加 |