転職とリスキリング:職業の理解

転職の質問

先生、『職業分類辞典』ってアメリカの辞書ですよね?転職やリスキリングにどう関係するんですか?

転職研究家

そうだね、アメリカの労働省が作ったものだよ。今は『O*NET』に置き換わっているけれど、多くの職業をデータ・人・物への関わり方で分類したDPT分類や、個人の性格や興味と職業の適性を結びつけたスリーレターコードが、転職やリスキリングを考える上で役立つんだ。

転職の質問

DPT分類やスリーレターコードが、どう転職に役立つんですか?

転職研究家

自分の今の仕事や、これから就きたい仕事が、データ・人・物のどれに関わる仕事なのか、そして自分の性格や興味に合っているのかを客観的に分析できる。だから、転職先を探したり、リスキリングで学ぶべきスキルを決めたりするのに役立つんだよ。

職業分類辞典とは。

仕事を変えることと、新しい技能を身につけることについて、『職業分類辞典』という用語が出てきます。これは、アメリカの労働省が作った、1万以上の仕事が載っている職業辞典のことです。この辞典では、仕事をする上で必要な要素を「情報」「人」「物」の三つに分けて、それぞれに数字を割り振る「DPT分類」という方法を使っていました。それぞれの仕事に割り振られた3桁の数字を見れば、その仕事がどんなものなのか、大まかに分かるようになっていました。さらに、アメリカの心理学者ジョン・L・ホランドが考えた「スリーレターコード」という理論も加えられて、より整理され、まとめられていきました。今では、『職業分類辞典』は「O*NET」という職業データベースに置き換えられています。日本でも「日本版O-net」が公開されていて、常に最新の情報に更新されています。

職業の分類

仕事の種類をきちんと分けて、整理して考えることは、転職や新たな技能を身につける上でとても大切です。たくさんの仕事がある中で、自分に合う仕事や、これから進むべき仕事の道筋をはっきりさせるには、それぞれの仕事の特徴や必要な能力を理解する必要があるからです。

昔から、仕事の種類を分ける方法の一つとして、アメリカの労働省が作った『職業分類辞典』というものがあります。この辞典には、1万種類を超える仕事が載っていて、それぞれの仕事について詳しい情報が載せられています。特に注目すべきは、DPT分類と呼ばれる分け方です。これは、仕事をする上で必要な要素を「情報」「人」「物」の3つの視点から数字で表し、それぞれの仕事に3つの数字を組み合わせた番号を付けることで、その仕事のおおよその性質が分かるようにしたものです。

例えば、事務の仕事は主に「情報」を扱うため、情報の点数が高く、営業の仕事は主に「人」を扱うため、人の点数が高くなります。また、工場の仕事は「物」を扱うため、物の点数が高くなります。このように、3つの視点から数字で表すことで、一見すると全く違う仕事に見えるものでも、実は似た性質を持っていることが分かったり、逆に同じような仕事に見えても、実は求められる能力が大きく違うことが分かったりします。

このDPT分類は、異なる仕事の間の似ている点や違う点を客観的に比べることができるようにしたという点で画期的でした。自分にどんな仕事が向いているのか、どんな能力を伸ばせばいいのかを考える上で、とても役立つ方法です。現在ではDPTに変わる新たな分類方法も出てきていますが、基本的な考え方はDPT分類から受け継がれており、多くの国で参考にされています。

| 仕事の種類 | 扱う対象 | DPT分類の点数 | 例 |

|---|---|---|---|

| 事務 | 情報 | 情報:高 | – |

| 営業 | 人 | 人:高 | – |

| 工場 | 物 | 物:高 | – |

心理学に基づく分類

仕事選びで迷った時、自分の性格や好きなことを考える人は多いでしょう。それを体系的にまとめたのが、アメリカの心理学者ジョン・L・ホランドが考えた理論です。この理論は、人の性格や興味関心と仕事の相性に着目し、自分に合った仕事を見つけるための道しるべとなります。

ホランドは、人の性質を大きく六つの型に分けました。「現実的」「研究的」「芸術的」「社会的」「企業的」「慣習的」の六つです。それぞれの型は三文字の記号で表され、「現実的」ならR、「研究的」ならI、「芸術的」ならAといった具合です。

例えば「現実的」な人は、体を動かすことや、機械を扱うことが得意です。具体的な仕事で言うと、大工や建設作業員、機械の修理工などが向いているでしょう。一方、「研究的」な人は知的な探求が好きで、物事を深く考えることに喜びを感じます。科学者や研究者、学者といった仕事が合っているでしょう。「芸術的」な人は、絵を描いたり、音楽を演奏したり、何かを創作することが好きです。画家、音楽家、デザイナーといった仕事が向いています。

「社会的」な人は、人と接したり、人の役に立つことにやりがいを感じます。教師や保育士、看護師といった仕事が考えられます。「企業的」な人は、リーダーシップを発揮したり、目標達成のために努力することが得意です。経営者や営業、販売の仕事が向いているでしょう。最後に「慣習的」な人は、決められた手順に従って正確に作業を進めることが得意です。事務員や経理、図書館員といった仕事が合っているでしょう。

このホランドの理論は、仕事の種類を大きく分けたDPT分類と一緒に使われることもあります。二つの見方を組み合わせることで、仕事についてより深く理解し、自分にぴったりの仕事を見つける助けになるでしょう。また、仕事の相談を受ける人たちも、この理論をよく使っています。

| 類型 | 記号 | 特徴 | 適職例 |

|---|---|---|---|

| 現実的 | R | 体を動かすことや、機械を扱うことが得意 | 大工、建設作業員、機械の修理工 |

| 研究的 | I | 知的な探求が好きで、物事を深く考えることに喜びを感じる | 科学者、研究者、学者 |

| 芸術的 | A | 絵を描いたり、音楽を演奏したり、何かを創作することが好き | 画家、音楽家、デザイナー |

| 社会的 | S | 人と接したり、人の役に立つことにやりがいを感じる | 教師、保育士、看護師 |

| 企業的 | E | リーダーシップを発揮したり、目標達成のために努力することが得意 | 経営者、営業、販売 |

| 慣習的 | C | 決められた手順に従って正確に作業を進めることが得意 | 事務員、経理、図書館員 |

現代の職業データベース

近頃、世の中の仕組みやお金の流れ、そして技術は目まぐるしく変わっていきます。それに伴い、仕事の内容や必要とされる能力も変わっていくため、昔ながらの職業をまとめた辞典だけでは追いつかなくなってきました。そこで、今ではもっと進んだ職業のデータベースが作られ、使われています。

良い例として、アメリカのO*NETがあります。O*NETは、誰でも使えるようにインターネットで公開されていて、自由に仕事についての調べものができます。そこには、それぞれの職業に必要な能力や知識、仕事の内容、労働条件、給料、将来性など、たくさんの情報が載っています。たとえば、「事務の仕事」といっても、企業によって求められる能力は違います。O*NETでは、一般事務や営業事務など、細かく分類した情報を見ることができるので、自分に合った仕事を見つけやすくなっています。また、ある仕事をするためにどんな勉強をすれば良いのか、どんな資格が必要なのかも分かります。

日本にも「日本版O-NET」というのがあり、常に新しい情報に更新されています。これらのデータベースは、転職活動や新たな能力を身につける時の参考になるだけでなく、学校や会社で人材育成や仕事の道筋を立てるのにも役立っています。

例えば、自分が今持っている能力が他のどんな仕事で活かせるのか、逆に新しい仕事に就くために何を学ぶべきなのか、といったことを具体的に調べることができます。また、企業の人事担当者は、社員教育にどんな内容を取り入れるべきか、どのような研修を実施すれば社員の成長につながるかなどを考える際に、これらのデータベースを活用することができます。つまり、個人だけでなく、組織にとっても有益な情報源となっているのです。

| データベース | 特徴 | 利点 | 活用例 |

|---|---|---|---|

| O*NET (アメリカ) | インターネットで公開、職業に関する詳細な情報提供 (必要な能力・知識、仕事内容、労働条件、給料、将来性など) | 自分に合った仕事を見つけやすい、必要な勉強や資格がわかる | 転職活動、リスキリング |

| 日本版O-NET | 常に最新情報に更新 | 転職活動、リスキリングの参考、人材育成、仕事の道筋を立てるのに役立つ |

|

データベースの活用

仕事探しや自分の能力をさらに高めるために、仕事に関する情報が集まったデータベースはとても役に立ちます。その代表的なものとして、日本の仕事情報ネットのようなものがあります。

このデータベースは、仕事を探している人にとって、自分に合った仕事を見つけるための強力な道具です。自分の好きなことや得意なことをもとに、ぴったりの仕事を探すことができます。また、仕事に必要な知識や技術、資格なども調べることができ、仕事内容を深く理解するのに役立ちます。さらに、これから伸びる仕事や成長している業界の情報も得られるので、将来の仕事について計画を立てる際に役立ちます。

例えば、あなたが料理が好きで、将来は料理人になりたいと考えているとします。データベースで「料理人」と検索すれば、料理人の仕事内容、必要な資格、平均的な給料、将来性などが分かります。また、関連する職業、例えば、栄養士や食品衛生管理者などの情報も得られます。自分が本当にやりたい仕事かどうかを判断する材料になりますし、目標達成のための具体的な行動計画を立てることもできます。

また、企業で採用活動を行う人にとっても、このデータベースは貴重な情報源です。ふさわしい人材を見つけるための基準として活用できるだけでなく、社員の能力向上や将来の仕事について支援するためにも使えます。例えば、企業が新しい事業を始めるとき、必要な人材像をデータベースで確認し、社内で育成すべきスキルを明確にすることができます。社員の研修計画に役立てることも可能です。

このように、仕事に関する情報データベースは、仕事を探している人と企業の両方にとって、仕事を見つける、育てる上で欠かせないものとなっています。データベースをうまく活用することで、より良い仕事探しや人材育成が可能になります。

| 利用者 | メリット | 具体的な活用例 |

|---|---|---|

| 仕事を探している人 |

|

料理人になりたい人が、仕事内容、資格、給料、将来性などを調べ、関連職業の情報も得る。 |

| 企業で採用活動を行う人 |

|

新事業に必要な人材像を確認し、社内で育成すべきスキルを明確にする。社員の研修計画に役立てる。 |

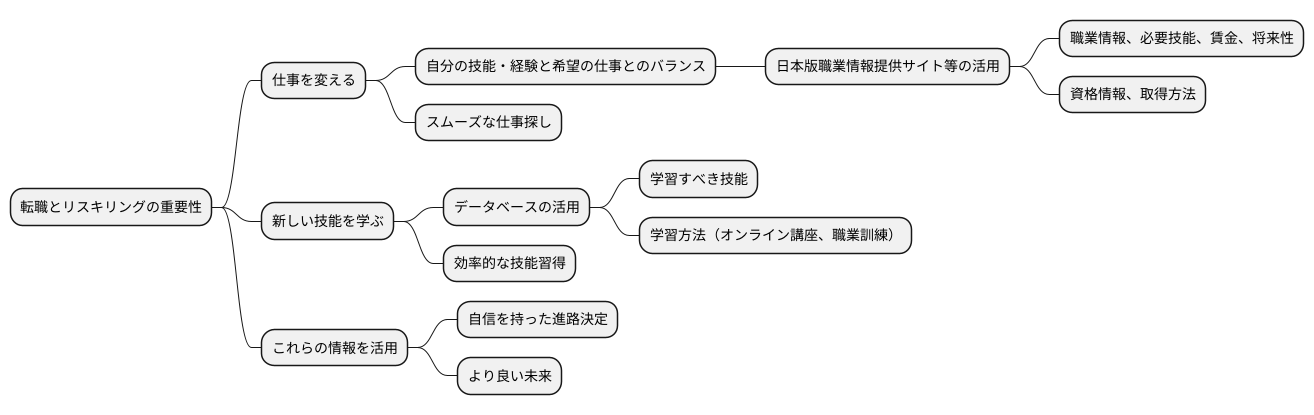

転職とリスキリング

近頃、仕事を変えることや新たな技能を学ぶことは、ますます大切になってきています。技術の進歩や世界的な広がりによって、今までの知識や技能だけでは難しくなる場面が増え、常に学び続け、新しい技能を身につけることが必要とされています。

仕事を変えることを考える際は、自分の持っている技能や経験と、これから就きたい仕事との釣り合いを考えることが重要です。インターネット上にある「日本版職業情報提供サイト」のようなデータベースを活用することで、自分の技能や経験に合った仕事を見つける手助けとなります。これらのデータベースは、様々な職業に関する情報や、必要な技能、平均的な賃金、将来性などを提供しています。また、仕事に就くために必要な資格や、その資格を取得するための方法なども調べることができます。自分の現状をしっかりと把握し、希望する仕事に必要な技能や経験を理解することで、よりスムーズな仕事探しを実現できます。

新しい技能を学ぶ際にも、これらのデータベースは役立ちます。どのような技能を学ぶべきか、どのような学び方があるのかなど、具体的な情報を得ることができるからです。例えば、需要が高まっている技能や、今後成長が見込まれる分野の情報を知ることで、将来を見据えた学びにつなげることができます。また、オンライン講座や職業訓練など、様々な学び方についても知ることができます。自分に合った学び方を選ぶことで、効率的に新しい技能を習得できます。

これらの情報を活用することで、変化の激しい時代でも、自信を持って自分の進む道を決めていくことができるでしょう。周りの変化に流されることなく、主体的に行動することで、より良い未来を切り開くことができるはずです。

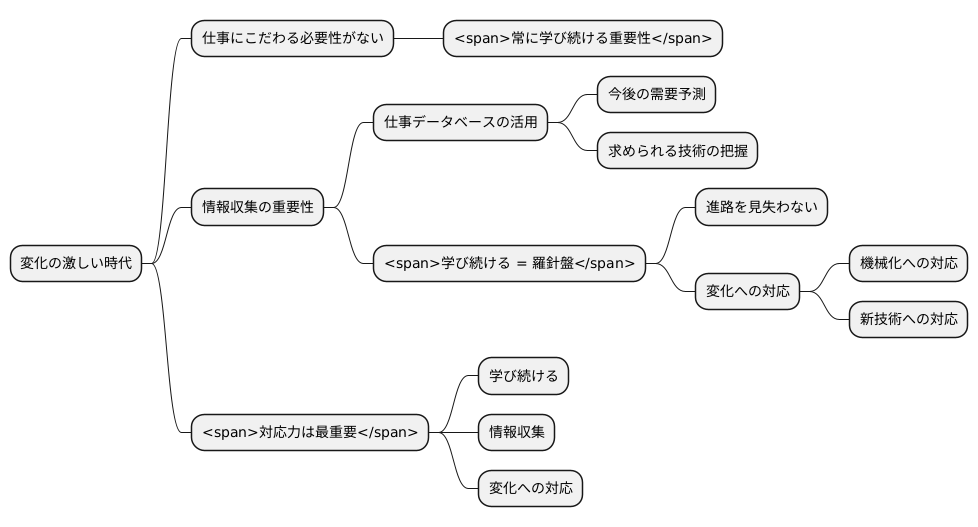

変化への対応

今の世の中は、ものすごい速さで変わっていきます。これからどんな仕事が必要とされるのか、予想するのはとても難しいことです。ですから、一つの仕事にこだわるのではなく、常に学び続け、変化に対応できる力をつけることが大切です。

仕事についての情報がたくさん詰まったデータベースは、今の仕事の情報を知るだけでなく、これからの仕事の道筋を考える上でも役に立ちます。たとえば、今後需要が高まりそうな仕事や、求められる技術などが分かります。これらのデータベースを活用し、世の中の流れや技術の進歩を常に知っておくことで、変化に取り残されることなく、自分の目指す道を進んでいくことができるでしょう。

学び続けることは、まるで航海の羅針盤のようなものです。羅針盤があれば、どんなに海が荒れていても、自分の進むべき方向を見失わずに済みます。同じように、常に新しい知識や技術を学ぶことで、予想外の変化が起きても、落ち着いて対応できるようになります。

例えば、今まで手作業で行っていた仕事が、機械化されるかもしれません。そんな時、新しい機械の使い方を学ぶことで、仕事を続けられるだけでなく、さらに仕事の幅を広げることができるでしょう。あるいは、全く新しい技術が登場し、今までになかった仕事が生まれるかもしれません。日頃からアンテナを高く張り、新しい情報を集めていれば、そのようなチャンスを掴むことができるかもしれません。

変化への対応力は、これからの時代を生き抜くための、一番大切な力です。学び続けること、情報を集めることを決して怠らず、変化の波を乗り越えていきましょう。そうすることで、自分の選んだ道を自信を持って進んでいくことができるはずです。