コース別人事制度:メリットとデメリット

転職の質問

先生、最近『コース別人事制度』っていう言葉をよく聞くんですけど、転職とリスキリングにどう関係するんですか?

転職研究家

いい質問だね。コース別人事制度は、会社の中で社員をいくつかのグループに分けて、それぞれに違う昇進や給料の仕組みを作る制度のことだよ。例えば、総合職と一般職でキャリアアップの道筋や給料の上がり方が違う場合があるんだ。

転職の質問

なるほど。でも、それが転職やリスキリングとどう関係があるんですか?

転職研究家

転職する際に、コース別人事制度を採用している会社だと、自分の希望するキャリアパスがその会社で実現できるかをよく考えないといけない。例えば、一般職だと管理職への昇進が難しい場合もある。また、リスキリングも、自分の所属するコースで求められる能力を身につける必要がある。つまり、転職やリスキリングを考える上で、その会社のコース別人事制度をよく理解しておくことが大切なんだよ。

コース別人事制度とは。

『コース別の人事制度』について説明します。コース別の人事制度とは、社員を採用する時点から「総合職」や「一般職」などいくつかのグループに分け、それぞれのグループごとに昇進や給与、待遇などを管理する制度のことです。グループ分けは会社によって違いますが、「総合職」「一般職」「管理職」「事務職」といった分け方がよく見られます。どのグループに所属するかによって、給与や研修なども変わってきます。この制度は、比較的小さな会社で導入が増えている一方、大きな会社では廃止する動きもあります。コース別の人事制度は、男女の雇用機会を平等にする法律ができた後、それまで男女間で違っていた賃金をそのまま続けるために、商社や金融関係の会社などで導入が始まったと言われています。この制度の最大の利点は、経営において一番お金がかかる人件費を、重要なところに集中して使うことができるという点です。

コース別人事制度とは

社員一人ひとりの持ち味や目指す姿をより大切にするために、会社がいくつかの道筋を用意して、それぞれの道筋に合った育て方や待遇の仕組みを取り入れることを「コース別人事制度」といいます。この制度では、入社したときから、いくつかのグループに分かれて、それぞれのグループに合った成長を支援していくのです。

よく見られる分け方としては「総合職」と「一般職」があります。会社によっては「管理職」や「事務職」といった呼び方をするところもあります。それぞれのグループによって、お給料の仕組みや研修内容が変わってきます。この制度の目的は、社員一人ひとりがどのような道筋で成長していくのかを明確にし、それぞれの持ち味を活かせるように育て、適材適所で活躍してもらうことです。

例えば、「総合職」は将来会社を引っ張っていくリーダー候補として育てられます。そのため、全国各地の職場を経験する可能性があります。一方、「一般職」は特定の地域や職場で、専門知識や技能を深めていくことが期待されます。このように、それぞれのグループで求められる役割や責任の範囲が違います。そして、それぞれの役割や責任の大きさに応じて、お給料や待遇が決まるのです。

コース別人事制度を導入することで、会社は社員のやる気を高め、長く働いてもらうことを目指しています。また、社員にとっても、自分の進む道筋が明確になることで、目標を持って仕事に取り組むことができるという利点があります。ただし、それぞれのコースで待遇の差が大きすぎると、社員の間に不公平感が生まれる可能性もあるため、制度設計や運用には注意が必要です。

| コース別人事制度とは | 社員の持ち味や目指す姿に合わせて、会社が複数の道筋(コース)を用意し、それぞれのコースに適した育成や待遇を行う制度。 |

|---|---|

| 目的 | 社員の持ち味を活かし、適材適所で活躍してもらう。社員のやる気を高め、長く働いてもらう。 |

| 一般的なコース例 | 総合職(管理職):リーダー候補として育成、全国転勤の可能性あり 一般職(事務職):特定の地域/職場で専門知識・技能を深める |

| コースによる違い | 給与体系、研修内容、役割、責任範囲 |

| メリット | 社員:自分の進む道筋が明確になり、目標を持って仕事に取り組める 会社:社員のやる気向上、定着率向上 |

| 注意点 | コース間の待遇格差が大きすぎると、社員に不公平感が生まれる可能性があるため、制度設計・運用に注意が必要。 |

制度導入の背景

昭和四十七年に男女雇用機会均等法が施行されました。この法律は、職場で男女が平等に扱われることを目指すものでした。それ以前は、男性と女性で仕事の内容や昇進の機会、そして賃金に大きな差がありました。これは当然のこととされ、問題視されることは少なかったのです。しかし、時代が変わり、女性の社会進出が進むにつれて、この状況を見直す必要が出てきました。男女雇用機会均等法は、職場で女性が差別されることなく、男性と同じように働く機会が与えられるべきだと定めたのです。

ところが、この法律の施行を逆手に取る動きもありました。コース別の人事制度を導入することで、男女間の賃金格差を維持しようとした企業があったのです。具体的には、男性社員は総合職、女性社員は一般職というように、最初から仕事の内容や昇進のルートを分けて採用しました。総合職は管理職への昇進を前提とした職種で、一般職は補助的な業務を担当する職種と位置づけられました。結果として、総合職に就く男性社員の賃金は高く、一般職に就く女性社員の賃金は低いままとなりました。これは、男女雇用機会均等法の精神に反するもので、法律の抜け穴を利用した差別と言えるでしょう。

現在では、このようなコース別の人事制度は見直されつつあります。多くの企業が、男女に関わらず能力や成果に応じて評価する人事制度へと移行しています。これは、真に男女が平等に働ける社会を実現するための重要な一歩と言えるでしょう。しかし、過去にコース別の人事制度によって不利益を被った女性社員もいます。彼女たちの不利益をどのように解消していくかは、今後の課題として残されています。

| 時代 | 状況 | 問題点 |

|---|---|---|

| 男女雇用機会均等法施行以前 | 男女間で仕事内容、昇進機会、賃金に大きな差があった。 | 女性の社会進出が進むにつれ、状況の見直しが必要になった。 |

| 男女雇用機会均等法施行後 | コース別の人事制度(総合職・一般職)の導入により、男女間の賃金格差が維持された。 | 法律の抜け穴を利用した差別。 |

| 現在 | コース別の人事制度は見直しされつつあり、能力・成果に応じた評価制度へ移行。 | 過去にコース別の人事制度によって不利益を被った女性社員への対応が課題。 |

中小企業における導入増加

近年、規模の小さい会社で、コース別の人事制度を取り入れるところが多くなっています。これは、限られた経営資源をうまく使いたいという会社側の考えがあるからです。

会社全体で仕事をする総合職と、特定の仕事をする一般職をはっきり分けることで、人件費を適切に管理し、経営を安定させることができます。例えば、総合職には高い給料を出す代わりに、いろいろな仕事に対応してもらい、転勤にも柔軟に対応してもらうようにします。一般職には特定の仕事に集中してもらうことで、適材適所で人材を配置し、仕事の効率を上げることができます。

また、コース別にすることで社員のそれぞれの道筋がはっきりします。そのため、社員一人ひとりの能力開発を促し、会社全体の成長につながると期待されています。

総合職は、会社全体の仕事に関わるため、幅広い知識と経験を積むことができます。管理職への昇進を目指す人に向いています。一方、一般職は、特定の分野で専門性を高めることができます。仕事と家庭の両立をしたい人に向いています。

コース別の制度は、社員の多様な働き方を支えるとともに、会社の競争力を高めるためにも役立ちます。しかし、制度導入にあたっては、社員への丁寧な説明や、それぞれのコースに合わせた適切な教育訓練の実施が不可欠です。社員の理解と納得を得ることで、制度をスムーズに運用し、より良い成果を上げることが期待できます。

| コース | 仕事内容 | 給与 | 昇進 | メリット | デメリット | 対象者 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 総合職 | 会社全体の仕事 | 高 | 管理職へ昇進可能 | 幅広い知識・経験、キャリアアップ | 転勤の可能性、多様な業務への対応 | 管理職を目指す人 |

| 一般職 | 特定の仕事 | 総合職より低 | 限定的 | 専門性の向上、ワークライフバランス | キャリアパスが限定される | 仕事と家庭の両立を目指す人 |

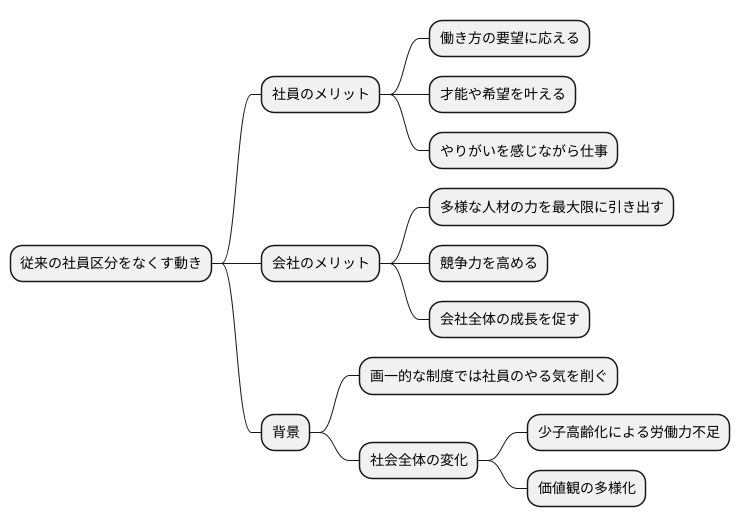

大企業における廃止の動き

近年、大規模な会社では、従来の社員区分をなくす動きが目立ってきています。これは、従業員の様々な働き方への要望に応えるためです。これまでの制度では、一人ひとりの従業員の才能や希望を叶えることが難しい場合がありました。

例えば、一般職の社員が管理職を希望する場合や、総合職の社員が仕事と生活の調和を重視したい場合など、それぞれの状況に合わせた柔軟な道筋を描くのが困難でした。このような画一的な制度では、社員のやる気を削ぎ、会社全体の活力を低下させる可能性も懸念されていました。

そこで、区分をなくすことで、一人ひとりの能力や希望に合わせた育成を支援し、様々な人材が活躍できる環境を作ろうという考え方が広まっているのです。これは、従業員が自分の強みを活かし、やりがいを感じながら仕事に取り組むことができるようにするための重要な変化です。

また、会社にとっても、多様な人材の力を最大限に引き出すことで、競争力を高めることに繋がります。従来の制度では、埋もれていた才能が開花する機会が失われていた可能性があります。新しい制度では、それぞれの個性や能力を活かせる場を提供することで、会社全体の成長を促す効果も期待できます。

さらに、社会全体の変化も、この動きを後押ししています。少子高齢化による労働力不足や、価値観の多様化など、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。このような状況に対応するためにも、多様な働き方を認め、個々の能力を最大限に活かせる制度が求められています。

このように、社員区分をなくす動きは、従業員と会社双方にとって大きなメリットがあり、今後の企業のあり方を考える上で重要な要素となっています。

制度のメリットとデメリット

会社員にとって仕事内容や役割、そして将来設計は重要な関心事です。コース別社員制度は、これらの要素をある程度事前に定めることで、社員に安心感を与えるとともに、会社にとっては人材管理を効率化するメリットがあります。例えば、それぞれのコースで必要な能力や経験が明確になるため、教育訓練計画を立てやすく、人件費の管理もしやすくなります。また、社員にとっても自分のキャリアパスが明確になり、目標を持って仕事に取り組むことができるでしょう。

しかし、コース別社員制度にはデメリットも存在します。コースによって待遇や昇進の機会に差がある場合、コース間の格差が社員のやる気を削ぐ可能性があります。特に、一般職の社員は昇進や昇給に限界があると感じ、仕事への意欲を失ってしまうかもしれません。また、現代社会は変化が激しく、会社の状況や事業内容も常に変化しています。あらかじめ決められたコースの枠にとらわれてしまうと、変化への対応が遅れ、臨機応変に人材を配置することが難しくなるでしょう。

変化の激しい時代においては、社員一人ひとりの能力や希望を最大限に活かせることが企業の成長にとって重要です。そのため、コース別社員制度を導入する際には、社員のモチベーション低下や多様な働き方への対応の難しさといったデメリットを十分に考慮する必要があります。社員のやる気を高め、多様な働き方を支援するためには、柔軟性のある人事制度が必要です。例えば、コース間の異動を可能にする、あるいはコースの枠を超えたプロジェクトチームを結成するなど、社員が能力を発揮できる場を広く設けることが重要です。個々の社員の成長を支援し、企業全体の活性化につなげるためには、常に社員の意見に耳を傾け、時代に合わせて人事制度を見直していく必要があります。

| メリット | デメリット | 対応策 |

|---|---|---|

|

|

|

これからの展望

これから、社員の進む道を決めていく制度は、会社を取り巻く様々な環境の変化によって、その在り方が問われていくでしょう。会社の大きさや種類、社会全体の動きに応じて、変化に対応していく必要があります。今までのような、決められた道だけを進ませる制度ではなく、もっと柔軟に、一人ひとりに合わせた進み方を支える制度へと変わっていくと考えられます。

例えば、仕事の役割や内容に応じて、段階を決めて、社員が自分の力や希望に合わせて、自分の進みたい道を自分で選べるような制度が考えられます。また、決められた道の枠にとらわれず、社内で広く募集する制度などを活用して、様々な部署や職種への異動を支えることも大切です。

さらに、社員が新しい技術や知識を学ぶことを積極的に支援することで、一人ひとりの成長を促し、会社全体の力を強くしていくことも必要です。具体的には、社内研修や外部セミナーへの参加を推奨したり、資格取得のための費用補助制度を設けるなどが考えられます。また、学び直しのための休職制度や、副業・兼業を認める制度なども、社員の学びを後押しする上で有効な手段となるでしょう。

これからの時代は、社員一人ひとりの持つ力を最大限に発揮できるような人事制度が、会社の成長を支える重要な要素となるはずです。社員の個性や強みを活かし、多様な働き方を支援することで、会社全体の活性化を図り、持続的な成長を実現していくことができるでしょう。そのためにも、人事制度は常に時代に合わせて見直し、改善していく必要があります。

| 課題 | 解決策 | 具体例 |

|---|---|---|

| 社員のキャリアパスが固定化され、変化への対応が難しい | 柔軟なキャリアパスを支援する制度 |

|

| 社員のスキルアップ不足 | リスキリング支援 |

|

| 社員の能力が最大限に発揮されていない | 個々の強みを活かす人事制度 |

|