働く貧困の現実と対策

転職の質問

先生、『ワーキングプア』ってよく聞きますけど、転職やリスキリングと何か関係があるんですか?

転職研究家

いい質問だね。ワーキングプアは、フルタイムで働いているのに生活が苦しい人のことだ。転職を考える人もいるだろうし、リスキリングで現状を打破しようとする人もいる。つまり、ワーキングプアの状態から抜け出すための手段として、転職やリスキリングが関係してくるんだよ。

転職の質問

なるほど。つまり、ワーキングプアの人は、より良い仕事に就くために転職したり、スキルアップのためにリスキリングしたりするってことですね。

転職研究家

その通り!ワーキングプアの人にとって、転職やリスキリングは、より良い収入と生活を得るための重要な選択肢となる場合が多いんだ。

ワーキングプアとは。

『転職』や『学び直し』といった言葉と関連して、『ワーキングプア』という言葉をよく耳にします。これは、一日中働いているにもかかわらず、貧しさから抜け出せない働き手を指します。いわゆる、働く貧困層のことです。一般的には、年収が200万円以下といった目安で語られることもありますが、はっきりとした定義はありません。『ワープア』と略されることもあります。

働く貧困層の実態

近年、日本で働く貧困層、いわゆるワーキングプアの問題が深刻化しています。これは、一生懸命に働いているにもかかわらず、生活が苦しく、貧困から抜け出せない人々が増えているという現状を指します。フルタイムで職に就いていても、収入が少なく、生活に困窮する人々が、社会の中で増えているのです。

統計データを見ると、非正規雇用の増加と賃金の伸び悩みがこの問題の大きな要因となっています。正規雇用と比べて不安定で、収入も低い非正規雇用の割合が増えていることが、ワーキングプアを生み出す温床となっているのです。また、せっかく働いていても、賃金が上がらないことも、生活苦から抜け出せない原因となっています。

特に、ひとり親世帯や若年層でこの傾向が顕著に見られます。ひとり親世帯は、子育てと仕事の両立が難しく、十分な収入を得ることが困難な場合が多いです。また、若年層は、就職氷河期の影響や非正規雇用の増加により、低賃金の仕事に就くことを余儀なくされるケースが増えています。これらの状況が、社会問題として深刻化しているのです。

生活保護の受給要件を満たさないまでも、厳しい生活を強いられている人々も少なくありません。食費を削ったり、医療費の支払いが困難になるなど、生活の質を落とさざるを得ない状況に追い込まれています。このような状況が続くと、人々の健康状態が悪化したり、教育機会が失われたりするなど、様々な悪影響が生じかねません。

ワーキングプアの問題は、人々の生活を苦しめるだけでなく、社会全体の活力を低下させる要因ともなります。消費が冷え込み、経済の停滞につながる可能性も懸念されます。私たちは、この問題を社会全体で真剣に考え、早急な対策を講じる必要があるのです。

| ワーキングプアの現状 | 要因 | 影響を受ける層 | 生活への影響 | 社会への影響 |

|---|---|---|---|---|

| 一生懸命働いても生活が苦しく、貧困から抜け出せない人が増加 | 非正規雇用の増加と賃金の伸び悩み | ひとり親世帯、若年層 | 食費の削減、医療費の支払い困難など生活の質の低下 | 社会全体の活力の低下、消費の冷え込み、経済の停滞 |

| フルタイムで働いても収入が少なく生活困窮 | 正規雇用と比べて不安定で収入が低い非正規雇用の増加 | 就職氷河期の影響を受けた若年層 | 様々な悪影響(健康状態の悪化、教育機会の喪失など) | |

| 賃金が上がらない |

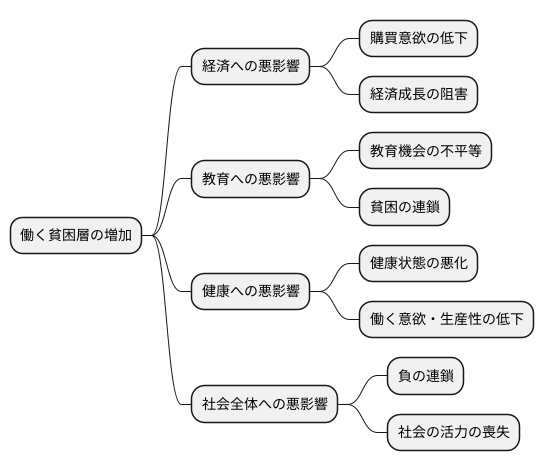

社会への影響

働く貧困層の増加は、私たちが暮らす社会全体に暗い影を落としています。まず、人々の購買意欲が下がり、経済の動きが鈍くなります。生活していくのに精一杯で、他の物やサービスにお金を使う余裕がないため、経済全体の成長が阻害されるのです。

また、教育への影響も深刻です。十分な教育を受けられない子どもたちは、将来仕事に就くのが難しくなったり、貧困から抜け出せない可能性が高くなります。これは、貧困の連鎖を生み出す大きな要因となります。親が貧困であるがゆえに、子どもも貧困に陥るという悪循環に陥ってしまうのです。

さらに、健康面での悪影響も無視できません。栄養が偏った食事や、医療機関にかかる費用を捻出できないことで、健康状態が悪化しやすくなります。健康が悪くなれば、働く意欲や生産性も低下し、ますます貧困から抜け出せなくなるという悪循環に陥ってしまいます。

このように、ワーキングプア問題は、社会全体に様々な悪影響を及ぼします。人々の消費活動が冷え込み、経済の停滞を招き、教育機会の不平等を生み出し、健康状態の悪化につながるなど、負の連鎖を引き起こす可能性があるのです。だからこそ、この問題を放置せず、社会全体で解決に取り組む必要があるのです。放置すれば、社会全体の活力が失われ、将来にわたって暗い影を落とすことになるでしょう。

支援の必要性

働くことと貧困が結びついてしまう問題を解決するには、様々な角度からの支援が必要です。まず、賃金の底上げは欠かせません。全国一律の最低賃金を段階的に引き上げる、期間を定めない働き方をしている人と同じように期間を決めた働き方をしている人の待遇も良くするなど、政策として取り組む必要があります。

次に、学び直しや技術を身につける機会を設けることも大切です。より良い仕事に就けるように学ぶ機会を提供することで、貧困から抜け出す力を育てることができます。例えば、職業訓練校で専門的な技術を学べるようにしたり、通信教育を受けやすくしたり、資格取得を支援するなど、様々な方法があります。

さらに、生活費の支援も必要不可欠です。住まいのための支援や食べ物を買うための支援など、生活の土台を支える仕組みが重要です。特に、子育て世帯や一人親世帯には、より手厚い支援が必要です。例えば、子育てのための給付金を増額したり、保育施設の利用料を減額したりするなどの対策が考えられます。

また、困っている人が相談したり必要な情報を得たりできる窓口を整備することも重要です。どこに相談すれば良いのか分からない、どんな支援があるのか分からないという状況では、適切な支援を受けることができません。各地に相談窓口を設置し、分かりやすい情報提供を行うことで、必要な支援を必要な人に届けられるようにする必要があります。電話やインターネットだけでなく、直接会って相談できる窓口も必要です。

これらの支援を組み合わせて、包括的に行うことで、働くことと貧困が結びつく問題の解決に取り組むことができます。問題を抱えている一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかな支援が重要です。

| 支援のカテゴリー | 具体的な施策 |

|---|---|

| 賃金の底上げ | 全国一律の最低賃金の段階的引上げ、有期雇用労働者の待遇改善 |

| 学び直し・リスキリング | 職業訓練校での専門技術習得支援、通信教育の受講促進、資格取得支援 |

| 生活費の支援 | 住居支援、食費支援、子育て世帯・ひとり親世帯への手厚い支援(給付金増額、保育料減額など) |

| 相談・情報提供 | 相談窓口の設置、分かりやすい情報提供(電話、インターネット、対面相談) |

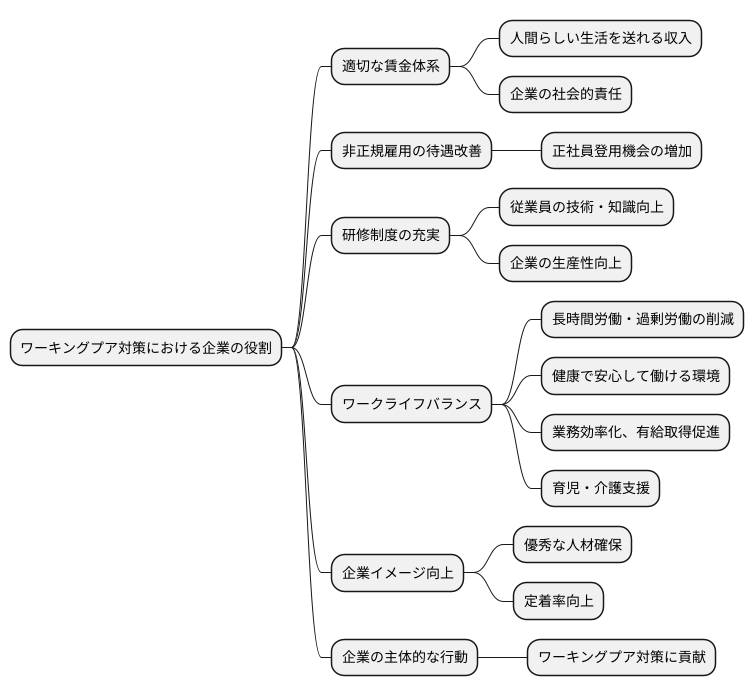

企業の役割

人々が仕事に就いていても貧困状態にある「ワーキングプア」の問題を解決するには、企業の果たす役割が欠かせません。まず何よりも、従業員が人間らしい生活を送れるだけの収入を得られるような、適切な賃金体系を築き上げることが重要です。これは企業が社会に対して負う責任とも言えます。

非正規雇用で働く人たちの待遇を改善し、正社員として採用する機会を増やすことも必要です。また、従業員の技術や知識を高めるための研修制度を充実させることも大切です。従業員の能力が上がれば、企業の生産性も向上し、より多くの利益を生み出すことに繋がります。

さらに、仕事と生活の調和、いわゆるワークライフバランスを大切にする働き方改革も必要不可欠です。長時間労働や過剰な仕事量を減らし、従業員が心身ともに健康で、安心して働ける職場環境を作る必要があります。

具体的には、残業時間を減らすための業務効率化や、有給休暇を取得しやすい雰囲気作り、育児や介護など家庭の事情を抱える従業員への支援制度の拡充などが挙げられます。

これらの取り組みは、単に従業員の満足度を高めるだけでなく、企業のイメージ向上にも繋がります。優秀な人材を確保し、定着率を高めるためにも、働きやすい環境づくりは重要です。企業がこれらの問題に積極的に取り組み、主体的に行動することで、ワーキングプア対策に大きく貢献できるのです。社会全体でこの問題に取り組む必要がある中で、企業の役割は特に重要と言えるでしょう。

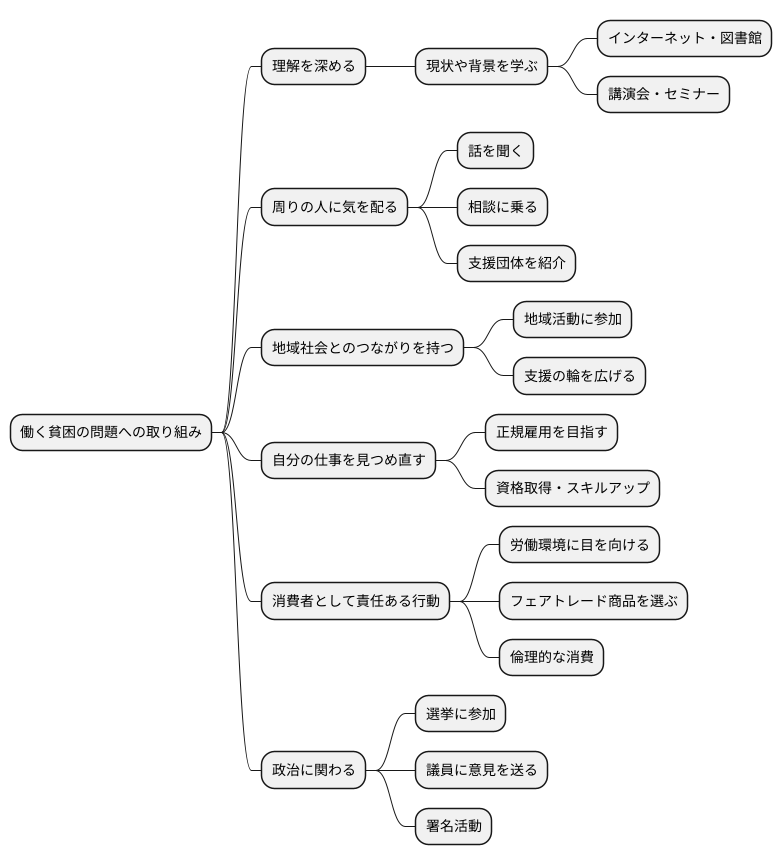

私たち一人ひとりにできること

働く貧困の問題は、社会全体で取り組むべき大切な課題ですが、私たち一人ひとりにもできることがあります。まず、この問題について深く理解することが大切です。現状や背景にある事情を学ぶことで、より適切な行動をとることができるようになります。インターネットや図書館などで情報を集めたり、講演会やセミナーに参加するのも良いでしょう。

次に、周りの人に気を配ることも大切です。困っている人がいたら、話を聞いてあげるだけでも気持ちが楽になることがあります。相談に乗ったり、支援団体を紹介するなど、自分にできる範囲で手を差し伸べることが重要です。また、地域社会とのつながりを持つことも有効です。地域活動に参加することで、困っている人を発見しやすくなり、支援の輪を広げることができます。

自分の仕事を見つめ直すことも重要です。もし自分が非正規雇用で働いているなら、正規雇用を目指したり、資格を取得してスキルアップを図るなど、自分の状況を改善するための努力をしましょう。また、消費者として責任ある行動をとることも大切です。安価な商品を求めるあまり、低賃金で働く人を増やすことにならないよう、商品の価格の裏側にある労働環境にも目を向けましょう。フェアトレード商品を選ぶなど、倫理的な消費を心がけることも重要です。

政治に関わることも忘れてはいけません。選挙に参加し、働く貧困対策に力を入れている候補者を応援することで、社会を変える力となります。議員に意見を送ったり、署名活動に参加するなど、積極的に政治に参加することも有効です。

これらの行動はどれも小さなことかもしれませんが、私たち一人ひとりの小さな行動が集まれば、大きな変化につながると信じて、できることから始めてみましょう。