公認会計士:監査を超える多様なキャリア

転職の質問

『公認会計士』(公認会計士は、会計、監査の専門家として、企業の決算に目を光らせている決算のお目付け役といえます。企業では毎年少なくとも1回決算が行われ、自社の財政状態や経営成績を財務諸表にして公表します。この財務諸表は、その企業の経営状況を知るための貴重な資料ですが、企業が自分で作っただけでは信頼できるものかどうかわかりません。そこで、関係者の利益を保護するために、企業が発表する財務諸表が正しいかどうかを、公平な第三者の立場で監査し、証明するのが公認会計士の業務です。)になるには、どうすればいいのですか?

転職研究家

公認会計士になるには、国家試験に合格し、その後、実務経験を積む必要があります。試験は短答式試験と論文式試験の2段階になっていますよ。

転職の質問

試験の受験資格などはありますか?大学で会計学を専攻していないといけないのでしょうか?

転職研究家

いいえ、学歴による受験資格の制限はありません。誰でも受験できます。ただし、試験内容は会計学や監査論、企業法、租税法など多岐にわたるため、それなりの勉強が必要になります。大学などで専門的に学ぶ人が多いですが、独学で合格する人もいますよ。

公認会計士

- 公認会計士の主な仕事内容

- 公認会計士は、会計、監査の専門家として、企業の決算に目を光らせている決算のお目付け役といえます。企業では毎年少なくとも1回決算が行われ、自社の財政状態や経営成績を財務諸表にして公表します。この財務諸表は、その企業の経営状況を知るための貴重な資料ですが、企業が自分で作っただけでは信頼できるものかどうかわかりません。そこで、関係者の利益を保護するために、企業が発表する財務諸表が正しいかどうかを、公平な第三者の立場で監査し、証明するのが公認会計士の業務です。

- 公認会計士になるには

- 公認会計士になるには、まず国家試験である公認会計士試験に合格することが必要です。この試験は第一次、第二次、第三次の3段階に分かれていますが、最終試験である第三次試験に合格後、日本公認会計士協会に登録して初めて公認会計士の資格を得ることになります。

公認会計士の仕事内容

公認会計士の主な仕事は、会社のお金の流れをまとめた書類が正しいかをチェックすることです。この書類は、会社の状態を知るためにとても大切なもので、投資家やお金を貸している人など、多くの人が利用します。公認会計士が書類をチェックすることで、会社の状態がわかりやすくなり、健全な経済活動を支えることにつながります。

具体的には、会社の財産や借金、収入や支出が正しく記録されているか、法律や規則に沿っているかなどを細かく調べます。また、会社の会計処理の方法が適切かどうかも確認します。もし、間違いや問題点を見つけたら、会社に改善を促します。このチェック作業を監査と言い、監査を通じて、会社の信頼性を高める役割を担っています。

監査以外にも、会社のお金に関する相談に乗ったり、会社の内部で不正が行われないような仕組み作りを支援したりすることもあります。例えば、会社の経営者から、新しい事業を始める際の資金調達について相談を受けたり、会社の経理担当者向けに、会計処理に関する研修を実施したりすることもあります。

近年は、会社が環境や社会に配慮して活動しているかどうかも重視されるようになってきています。そのため、公認会計士は、これらの情報が正しく開示されているかどうかもチェックする役割を担うようになっています。会社の信頼性を守る専門家として、公認会計士は社会的に大きな責任を担っていると言えるでしょう。

| 主な仕事 | 詳細 |

|---|---|

| 監査 | 会社の財産、借金、収入、支出などが正しく記録され、法律や規則に沿っているか細かく調べる。会計処理の方法の適切さも確認し、間違いや問題点があれば会社に改善を促す。 |

| コンサルティング | 会社のお金に関する相談(例:資金調達)に乗ったり、不正防止のための仕組み作りを支援したりする。経理担当者向けの研修なども行う。 |

| ESG関連情報のチェック | 会社が環境や社会に配慮して活動しているかどうかの情報が正しく開示されているかをチェックする。 |

監査法人でのキャリア

多くの会計士にとって、監査法人はキャリアの出発点となります。監査法人では、規模の大小を問わず、様々な業種の会社を担当するため、幅広い知識や経験を得ることができます。入社当初は、先輩会計士の指導の下、補助的な業務を担当することになります。例えば、伝票や帳簿の確認、勘定科目の残高照合といった、地道な作業を一つ一つ丁寧にこなしていくことから始まります。これらの経験を通じて、会計処理の基礎をしっかりと身に付けることができます。

実務経験を積むにつれて、担当する業務の範囲も広がり、責任も大きくなっていきます。最初は一部分の担当であったとしても、徐々に担当範囲を広げ、最終的には一社全体の監査を担当できるようになります。また、後輩会計士の指導や育成も担当するようになり、指導する立場を通して、自分自身の知識や能力をさらに向上させることができます。監査チームの一員として、他の会計士と協力しながら業務を進めることで、チームワークの大切さやコミュニケーション能力の重要性も学ぶことができます。

そして、最終的には監査チームの責任者として、監査計画の立案から実行、報告書の作成まで、監査業務全体を統括する立場になります。監査計画の立案では、会社の事業内容やリスクを分析し、効果的かつ効率的な監査計画を策定する必要があります。監査の実行では、計画に基づき、会社の内部統制の評価や財務諸表の検証を行います。そして、監査結果を報告書にまとめ、会社経営陣に報告します。この過程で、経営的な視点や問題解決能力、そして的確な判断力も磨かれていきます。

監査法人での経験は、会計の専門家としての能力向上だけでなく、将来のキャリアパスを広げる上でも大きな力となります。監査法人での勤務経験は、一般企業への転職、あるいは独立開業など、様々なキャリアの可能性を開く貴重な財産となるでしょう。会計のプロフェッショナルとして、監査法人でのキャリアは、成長と挑戦に満ちた、やりがいのある道と言えます。

一般企業への転職

会計監査法人で培った経験は、一般企業への転職において大きな強みとなります。監査法人での業務を通して、企業会計や財務諸表に関する深い知識、分析力、そして厳格な監査基準に基づいた業務遂行能力を身につけているからです。これらの能力は、一般企業の様々な部署で高く評価されます。

特に、経理や財務部門では、監査法人での経験は即戦力として期待されます。決算業務や財務分析、予算管理など、監査法人での実務経験が直接活かせる業務が多く、企業の財務健全性を支える重要な役割を担うことができます。また、内部統制の構築や運用においても、監査法人での経験は貴重な財産となります。企業は内部統制の強化に力を入れており、監査経験者はその専門知識と経験を活かして、企業の内部統制システムの構築・改善に貢献することができます。

財務や経理以外にも、経営企画や事業戦略といった経営の中枢に関わる部署で活躍する道も開かれています。監査法人での業務は、様々な業種の企業の経営状況を分析し、経営課題を把握する機会に恵まれています。この経験を通して培われた経営的な視点は、経営企画や事業戦略の立案に役立ち、企業の成長に貢献することができます。

転職活動においては、監査法人での経験をどのように企業で活かせるのかを具体的に説明することが重要です。企業は、監査経験者が持つ専門知識や経験が、自社の課題解決や成長にどのように貢献できるのかを知りたいと考えています。これまでの経験を棚卸しし、企業のニーズに合った形で伝えることで、転職の成功確率を高めることができます。一般企業への転職は、キャリアの幅を広げ、新たな挑戦をする絶好の機会です。監査法人での経験を活かし、より大きな舞台で活躍を目指しましょう。

| 経験 | 活かせる部署 | 役割 |

|---|---|---|

| 企業会計や財務諸表に関する深い知識、分析力、厳格な監査基準に基づいた業務遂行能力 | 経理、財務、内部統制、経営企画、事業戦略 | 決算業務、財務分析、予算管理、内部統制の構築・運用、経営企画、事業戦略の立案 |

| 様々な業種の企業の経営状況を分析し、経営課題を把握する経験 | 経営企画、事業戦略 | 経営企画、事業戦略の立案 |

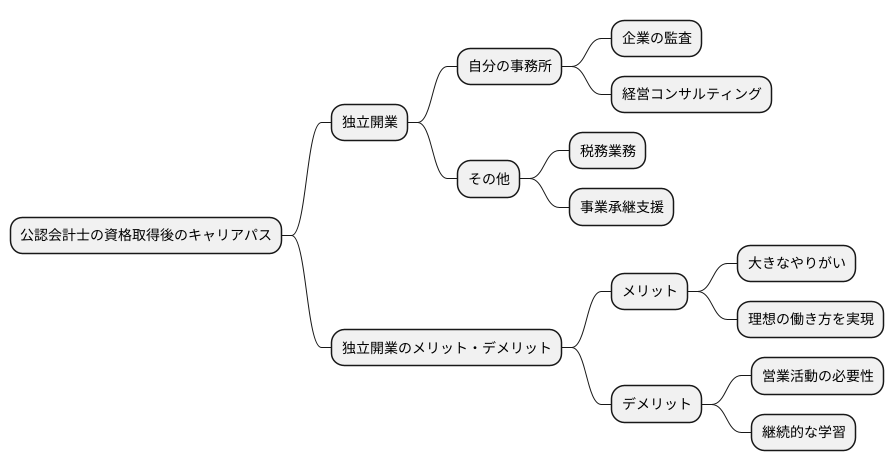

独立開業の道

公認会計士の資格を取得すれば、自分の力で事業を始める道が開けます。会社勤めとは異なり、すべて自分の責任で仕事を進めることになりますが、同時に大きなやりがいを感じられる働き方と言えます。

独立開業の具体的な形として、まず挙げられるのは自分の事務所を構えて、企業の監査や助言を行うことです。企業の財務状況を細かく調べ、正しく会計処理が行われているかを確認する監査業務は、公認会計士の専門性を活かせる重要な仕事です。また、経営に関する様々な課題を抱える企業に対し、専門家の立場から助言を行うコンサルティング業務も需要の高い仕事です。

活躍の場は監査や助言業務だけにとどまりません。公認会計士の資格を活かせる仕事は他にも数多くあります。例えば、税金に関する手続きや計算を代行する税務業務は、企業にとって欠かせないものです。また、会社の経営を次の世代に引き継ぐ際の手続きを支援する事業承継支援も、近年注目を集めている業務です。

独立開業には、もちろん大変な面もあります。仕事を受注するために営業活動を行う必要があり、顧客の要望に応えるために常に学び続ける姿勢も大切です。しかし、自分の力で道を切り開き、理想の働き方を叶えたいと考える人にとって、独立開業は大きな魅力を持つ選択肢と言えるでしょう。公認会計士の資格は、そんな挑戦を後押ししてくれる強力な武器となるはずです。

資格取得後のキャリア形成

公認会計士の資格を得た後も、学び続ける姿勢が極めて重要です。資格取得は、まるで長い道のりの出発点に立ったようなものです。資格は単なる通過点であり、その先に続く道のりは、さらに険しく、そしてやりがいのあるものとなります。

まず、会計のルールや税金の法律は、常に変化しています。国会で新しい法律が作られたり、経済の動きに合わせてルールが更新されたりするため、常にアンテナを高くして最新の情報を取り入れる必要があります。まるで川の流れのように、常に変化し続ける知識の奔流に乗り遅れないように、継続的に学習することが求められます。

また、近年の世界経済の結びつきを考えると、国際的な会計ルールを学ぶことも欠かせません。それぞれの国によって会計の考え方が違うため、国際的な取引を行う企業を支援するためには、世界共通の会計基準を理解する必要があります。これは、まるで世界中の人々が共通の言葉で話せるように、会計士も世界共通のルールを理解する必要があると言えるでしょう。

資格取得後も学び続けることで、専門性を高め、市場価値を高めることができます。企業活動の複雑化、国際化が進む現代において、高度な専門知識を持つ会計士は、社会から必要とされる存在となります。企業の成長を支え、不正を防ぎ、健全な経済活動を支える役割を担う会計士にとって、継続的な学習は自身の価値を高めるだけでなく、社会貢献にも繋がります。

激しく変化する時代において、現状維持は後退と同じです。常に新しい知識を吸収し、変化に柔軟に対応できる人材こそが、真の専門家として活躍できるのです。公認会計士として、社会の期待に応え続けるためには、資格取得後もたゆまぬ努力を続け、成長し続けることが大切です。

| 重要性 | 内容 | 理由 |

|---|---|---|

| 継続学習の必要性 | 会計ルールと税法の継続学習 | 法律や経済状況の変化への対応 |

| 国際的な会計ルールの学習 | 世界経済の結びつきと国際取引への対応 | |

| 専門性向上と市場価値向上 | 継続学習による専門知識の深化 | 企業活動の複雑化と国際化への対応、社会貢献 |

| 現状維持は後退 | 変化への対応と知識吸収 | 真の専門家として活躍、社会の期待に応える |

求められる資質と能力

公認会計士という職業は、企業の財務状況を正しく評価し、報告する重要な役割を担っています。そのため、高い専門知識と責任感を持つことが必須条件です。財務諸表を読み解き、的確な分析を行うためには、会計基準や税法など、専門分野における深い理解が求められます。また、監査業務においては、企業の不正を見抜く鋭い洞察力も必要不可欠です。

公認会計士は、単に数字を扱うだけでなく、人と人との関わりの中で仕事を進めていく職業です。監査法人内では、上司や同僚と協力して業務を進めるため、円滑な意思疎通を図るコミュニケーション能力が求められます。また、クライアントである企業の担当者とは、財務状況に関する情報交換や説明を行う機会が多いため、説明力や傾聴力も重要です。時には、意見の相違が生じる場面もあるため、交渉力も必要とされます。

さらに、変化への対応力も公認会計士には欠かせない要素です。会計基準や税法は常に改正されるため、常に最新の情報にアンテナを張り、学び続ける姿勢が重要です。また、近年では、情報技術の進展に伴い、データ分析ツールを活用した監査も増加しています。そのため、新しい技術を積極的に習得し、業務に活かす学習意欲も必要とされます。

これらの資質や能力をバランス良く身につけることで、公認会計士として社会に貢献し、自らのキャリアを築いていくことができるでしょう。地道な努力を続け、常に成長を志すことで、より高いレベルで活躍できる公認会計士を目指せるはずです。

| 必要な資質・能力 | 詳細 |

|---|---|

| 高い専門知識と責任感 | 財務諸表を読み解き、的確な分析を行うための会計基準や税法など専門分野における深い理解、監査業務における企業の不正を見抜く鋭い洞察力 |

| コミュニケーション能力 | 上司や同僚と円滑な意思疎通を図る力 |

| 説明力・傾聴力 | クライアントである企業の担当者と円滑にコミュニケーションを取る力 |

| 交渉力 | クライアントと意見の相違が生じた際に必要な力 |

| 変化への対応力 | 常に改正される会計基準や税法などの最新の情報にアンテナを張り、学び続ける姿勢 |

| 学習意欲 | 新しい技術を積極的に習得し、業務に活かす力 |

| 常に成長を志す | 地道な努力を続け、より高いレベルで活躍できる公認会計士を目指す姿勢 |