語り部: アナウンサーの道程

転職の質問

『アナウンサー』(アナウンサーとは、一日中休みなく放送されるものから、人々はニュースなど色々な情報を得たり、ショーやドラマなどで楽しみ、疲れを癒したりしています。アナウンサーは、これらの放送番組の中で声で情報を伝えるのが仕事です。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

そうですね。アナウンサーになるには、放送局に就職することがまず必要です。そして、放送局に就職するには、一般的にはアナウンス学校に通って発声や滑舌などの訓練を受けたり、大学で放送やジャーナリズムなどを学んだりする人が多いですね。

転職の質問

放送局に就職する以外に、アナウンサーになる方法はないのですか?

転職研究家

最近はフリーアナウンサーといって、特定の放送局に所属せずに活動する人も増えています。そういう場合は、アナウンス学校などで技術を磨いたり、事務所に所属して仕事を得たりするなどの方法がありますね。

アナウンサー

- アナウンサーの主な仕事内容

- アナウンサーとは、24時間休みなく提供される放送というメディアから、人々はニュースなど様々な情報を得たり、ショーやドラマなど各種の娯楽番組で疲れを癒したりしています。アナウンサーは、これらの放送番組の中で声による情報の伝達を行うのが仕事です。

- アナウンサーになるには

- アナウンサーになるには特別な資格や免許は必要ありませんが、放送企業の採用試験を受けることになります。受験資格の学歴は、大卒もしくは短大卒以上で、どの学部が優位だとかはありません(いずれも卒業見込みを含む)。一般的には、放送局にアナウンサーとして入社を希望する場合、何らかのアナウンサー養成機関で研修を受けたうえで入社試験に臨むようです。

夢への第一歩

話し手として人々に情報を伝え、番組を彩るアナウンサー。その夢を実現するには、まず放送局への就職が第一歩となります。夢を叶える道は、大きく分けて二つ。一つは、民放各局が独自に行う採用試験を受ける方法です。もう一つは、NHKの統一採用試験を受験する方法です。どちらの道を選ぶにしても、筆記試験、面接、そしてアナウンスの実技試験など、様々な試験を突破しなければなりません。

筆記試験では、一般常識や時事問題に関する知識はもちろんのこと、放送に関する深い理解も求められます。日頃から新聞やニュースを読み解き、社会の動きに関心を持ち続けることが重要です。面接では、人前で話すための落ち着いた態度、豊かな表現力、そして熱意が試されます。もちろん、アナウンス能力の実技試験は、アナウンサーにとって最も重要な関門です。明瞭な発声、正しい言葉遣い、そして聞き手に伝わる表現力は、日々の地道な練習によって培われます。

近年は、インターネットを使った動画配信の場も増えてきており、アナウンサーが活躍できる場所は広がりつつあります。しかし、競争は激しさを増しています。多くの志願者は、学生時代から放送部やアナウンススクールなどで経験を積み、夢の実現に向けて努力を重ねています。また、端麗な容姿や、聞き取りやすく落ち着いた話し方、そして物事を的確に表現する力も求められる要素です。これらの資質を磨き、厳しい選考を勝ち抜いたものだけが、アナウンサーとして活躍できるのです。 夢への第一歩を踏み出すには、たゆまぬ努力と、揺るがない情熱が不可欠です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 夢への道 |

|

| 試験内容 |

|

| 最近の傾向 |

|

| 求められる資質 |

|

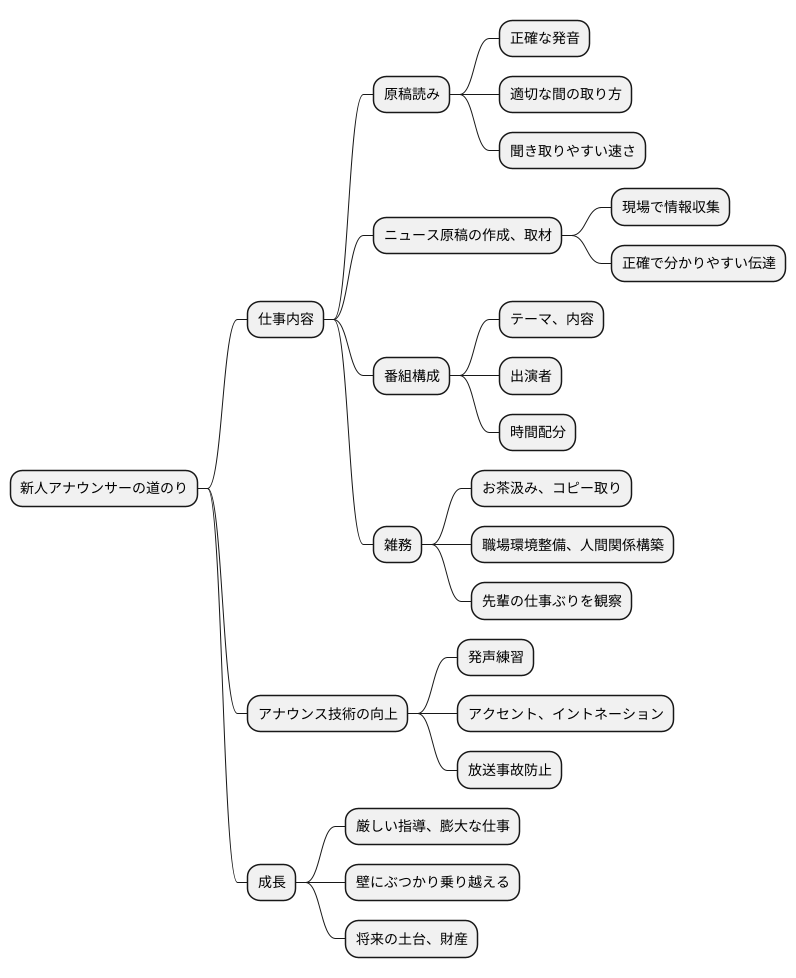

新人時代

夢にまで見た放送局の門をくぐり、アナウンサーとしての一歩を踏み出した後も、道のりは平坦ではありません。新人時代は、一人前のアナウンサーへと成長するための、いわば修行期間です。先輩アナウンサーの厳しくも温かい指導の下、様々な経験を積み重ねていきます。まず、アナウンサーの仕事の基礎となる原稿読み。正確な発音、適切な間の取り方、聞き取りやすい速さなど、一つ一つ丁寧に指導を受けながら、日々練習を重ねます。また、ニュース原稿の作成や取材も重要な仕事です。現場に赴き、自分の目で見て、耳で聞き、情報を集め、それを正確に分かりやすく伝える訓練を積みます。さらに、番組の構成を考えることもあります。番組のテーマ、内容、出演者、時間配分など、様々な要素を考慮しながら、視聴者に楽しんでもらえる番組作りを目指します。

これらの業務に加え、お茶汲みやコピー取りといった雑務も大切な仕事です。一見地味な仕事ではありますが、職場環境を整え、円滑な人間関係を築く上で重要な役割を果たします。また、先輩アナウンサーの仕事ぶりを間近で見ることができる貴重な機会でもあります。先輩の立ち居振る舞い、言葉遣い、仕事への取り組み方などを観察し、学ぶことで、将来自分がどのようなアナウンサーになりたいのかを具体的にイメージすることができます。

アナウンス技術の向上も怠ってはなりません。発声練習、アクセント、イントネーションの訓練など、基礎的な練習を継続的に行うことで、より聞き取りやすく、明瞭な発音を目指します。放送中に間違った情報を伝えてしまったり、言葉に詰まってしまったりする放送事故は絶対に避けなければなりません。そのため、常に緊張感を持って仕事に取り組み、一つ一つの業務に集中することが求められます。新人時代は、先輩の厳しい指導や膨大な量の仕事に圧倒されることもあるでしょう。しかし、壁にぶつかりながらも、それを乗り越えようと努力する中で、大きく成長することができます。この時期の経験は、将来アナウンサーとして活躍するための土台となり、かけがえのない財産となるはずです。

一人前のアナウンサーへ

放送局に入社して間もない頃は、アシスタント業務や原稿読み、取材補助など、先輩アナウンサーのサポートを通して仕事を覚えていきます。発声練習や言葉遣いの訓練、放送倫理の学習など、基礎的なスキルを磨くための研修も重ねていきます。毎日が新しい学びの連続で、覚えることが山積みですが、憧れのアナウンサーという職業に就けた喜びと情熱を胸に、日々努力を重ねていきます。

数年の月日が流れ、経験を積むにつれて、担当する番組や仕事の幅が徐々に広がっていきます。報道番組の進行役、スポーツ中継の実況、バラエティ番組の司会進行など、自分の個性や得意な分野を活かせる仕事に挑戦できるようになります。また、番組制作にも積極的に参加し、企画を考えたり、取材に出かけたり、編集作業を行ったりと、様々な業務に携わる機会も得られます。視聴者の皆さんからの反応を直接感じられるようになり、仕事に対するやりがいや責任感も増し、アナウンサーとしての自覚が芽生えていきます。時には厳しいご意見や批判にさらされることもありますが、それらを成長の糧として前向きに進んでいくことが、一人前のアナウンサーになるための道と言えるでしょう。

一人前になるためには、日々の努力と研鑽が欠かせません。常に情報を収集し、知識を深め、表現力やコミュニケーション能力を高めるよう努めます。また、社会問題や時事問題にも関心を持ち、自分の意見や考えをしっかりと持つことが大切です。そして、視聴者の皆さんに信頼され、愛されるアナウンサーを目指し、日々精進していくのです。

| 期間 | 業務内容 | 心情・心構え |

|---|---|---|

| 入社初期 | アシスタント業務、原稿読み、取材補助、発声練習、言葉遣い訓練、放送倫理学習など | 喜びと情熱、覚えることが山積みだが努力していく |

| 数年後 | 報道番組進行、スポーツ実況、バラエティ番組司会、番組制作参加(企画、取材、編集) | やりがいと責任感、成長の糧として批判を受け止め、自覚を持つ |

| 一人前になるために | 情報収集、知識習得、表現力・コミュニケーション能力向上、社会問題・時事問題への関心、意見を持つ | 視聴者から信頼され、愛されるアナウンサーを目指す |

更なるキャリア

放送の世界で長年活躍し、経験を積んだベテランともなれば、自分の担当番組を持つだけでなく、後進の指導育成という大切な役割も担うようになります。長きに渡り培ってきた技術や知識、番組制作のノウハウを若い世代に伝えていくことで、放送局全体の質を高め、より良い番組作りに貢献していくのです。

また、ベテランになってからのキャリアパスは多岐に渡ります。たとえば、組織に属さず、独立した放送者として新たな道を切り開く人もいます。独立すると、様々なジャンルの番組に出演する機会が増え、活躍の場は大きく広がります。講演会やイベントの司会、番組のナレーション、コメンテーターなど、活動の幅は大きく広がり、自分の可能性を自由に試すことができるようになります。

しかし、独立には大きな責任も伴います。仕事を得るための営業活動から、スケジュール調整、ギャラの交渉、健康管理に至るまで、全てを自分自身で管理しなければなりません。自分の能力を最大限に活かし、活躍し続けるためには、高い自己管理能力と強い精神力が求められます。

組織に留まり、管理職として活躍する道を選ぶ人もいます。豊富な経験と知識を活かし、番組制作の現場をまとめ、若い世代を支える役割を担います。また、番組編成や企画といった、放送局の運営に関わる仕事に携わる人もいます。

このように、ベテランの域に達した放送関係者のキャリアパスは様々であり、それぞれの選択によって、その後の働き方や活躍の場は大きく変化していきます。どの道を選ぶにせよ、長年培ってきた経験と知識は、放送界の発展に大きく貢献していくでしょう。

| キャリアパス | 役割・活動 | メリット・デメリット |

|---|---|---|

| 放送局員(ベテラン) | 後進の指導育成、番組制作 | 安定性、質の高い番組作りに貢献 |

| 独立 | 様々なジャンルの番組出演、講演会、イベント司会、ナレーション、コメンテーター | 活躍の場の拡大、自由な活動、大きな責任、自己管理能力の必要性 |

| 管理職 | 番組制作の現場のまとめ、若い世代の支援、番組編成、企画 | 組織への貢献、安定性 |

専門性を深める

放送の世界も、時代に合わせて変化しています。以前は、幅広いジャンルに対応できる能力が求められることが多かったアナウンサーの仕事ですが、近年は、特定の分野に特化した専門知識を持つアナウンサーが増えてきています。

例えば、スポーツ中継を担当するアナウンサーの中には、特定の競技、例えば野球やサッカー、テニスなどに深い知識と経験を持つ方がいます。単に試合の実況をするだけでなく、専門的な解説を加えることで、視聴者の理解を深め、番組をより面白くしています。また、気象予報士の資格を取得し、天気予報を担当するアナウンサーもいます。気象に関する専門知識を活かして、分かりやすく正確な情報を伝え、防災意識の向上に貢献しています。

他にも、経済番組を担当するアナウンサーの中には、経済学や金融の知識を深めている方もいます。企業の業績や市場動向などを分析し、視聴者に分かりやすく解説することで、経済ニュースへの理解を助けています。医療や科学技術など、様々な分野に特化した専門性を持つアナウンサーも活躍しています。

このように、専門性を深めることは、アナウンサーとしての独自性を高め、活躍の場を広げることに繋がります。多くのアナウンサーの中から、視聴者に選ばれ、記憶に残る存在となるために、専門性は重要な要素となっています。もちろん、基本的なアナウンス技術の習得も欠かせません。滑舌の練習や発声練習、原稿読みの練習など、日々の訓練を怠ってはいけません。さらに、常に最新の情報を収集し、知識をアップデートしていく努力も必要です。視聴者にとって信頼できる情報源となるためには、正確な情報を分かりやすく伝える能力が求められます。専門性を高める努力を続けることで、アナウンサーとしての価値を高め、より良い番組作りに貢献できるでしょう。

| 専門分野 | 専門知識・経験 | 役割・貢献 |

|---|---|---|

| スポーツ | 特定の競技(野球、サッカー、テニスなど)の深い知識と経験 | 専門的な解説による視聴者の理解促進、番組の面白さ向上 |

| 気象 | 気象予報士の資格、気象に関する専門知識 | 分かりやすく正確な情報伝達、防災意識の向上 |

| 経済 | 経済学、金融の知識 | 企業業績や市場動向の分析・解説、経済ニュースへの理解促進 |

| 医療、科学技術など | 各分野に特化した専門知識 | それぞれの分野における専門性の発揮 |

伝える責任

人々に情報を伝える役割を担うアナウンサーは、社会にとって大きな影響力を持つ仕事です。その仕事は、単に原稿を読み上げるだけでなく、正確な情報を分かりやすく伝えることに重きを置いています。ニュース原稿は、視聴者が瞬時に理解できるよう、簡潔で正確な言葉で書かれていなければなりません。アナウンサーは、それを的確な発音と抑揚で伝え、視聴者の理解を助ける役割を果たします。また、原稿の内容によっては、人々に感動や勇気を与えることもあります。災害報道などでは、被災者の声に寄り添い、正確な情報を伝えながら、同時に人々に希望や勇気を与えることが求められます。スポーツ中継では、競技の熱気や感動を伝え、視聴者を興奮の渦へと巻き込みます。このようにアナウンサーは、言葉の持つ力を最大限に活用し、人々の心に様々な影響を与える存在です。アナウンサーには、常に責任感を持って仕事に取り組む姿勢が求められます。 言葉は時に人を傷つけ、誤解を生む可能性も秘めています。だからこそ、アナウンサーは言葉の重みを常に意識し、責任ある発言を心がけなければなりません。知識や教養を深めるための継続的な学習も不可欠です。社会情勢は常に変化しており、最新の情報を把握していなければ、正確な情報を伝えることはできません。日々、新聞や専門書を読み、様々な分野の知識を吸収する努力が求められます。また、研修やセミナーに参加し、専門家から話を聞くことで、より深い理解を深めることも大切です。社会の変化を敏感に察知し、常に最新の情報を把握することは、アナウンサーの使命と言えるでしょう。正確な情報を伝え続けることで、視聴者の信頼を得ることができ、社会全体の利益にも繋がります。アナウンサーは、自らの言葉が人々の心に影響を与えることを常に自覚し、真摯に仕事に向き合わなければなりません。視聴者の信頼に応えるため、日々努力を続けることが大切です。

| 役割 | 業務内容 | 必要なスキル/姿勢 |

|---|---|---|

| 人々に情報を伝える | 正確な情報を分かりやすく伝える | 的確な発音と抑揚 |

| 視聴者の理解を助ける | ||

| 人々に感動や勇気を与える(災害報道、スポーツ中継など) | 言葉の持つ力を最大限に活用 | |

| 言葉の重みを常に意識し、責任ある発言 | 責任感 | |

| 常に情報をアップデート | 知識や教養を深めるための継続的な学習 | 日々、新聞や専門書を読み、様々な分野の知識を吸収 |

| 研修やセミナーに参加 | 社会の変化を敏感に察知し、常に最新の情報を把握 | |

| 社会全体の利益に繋げる | 自らの言葉が人々の心に影響を与えることを常に自覚 |