大学教授への道:研究と教育の融合

転職の質問

『大学教授』になるには、どうすればいいのでしょうか?

転職研究家

大学教授になるには、一般的には博士号を取得し、その後、大学などで研究員や助手、講師、准教授などの職を経て、業績を積み重ねていく必要があります。もちろん、大学によって、あるいは分野によって、求められる条件やキャリアパスは多少異なります。

転職の質問

博士号は必ず必要なのですか? また、業績というのは、具体的にどのようなものですか?

転職研究家

ほとんどの場合、博士号は必須と考えて良いでしょう。業績としては、論文発表、学会発表、著書、研究費獲得などが挙げられます。優れた教育実績も評価の対象となります。

大学教授

- 大学教授の主な仕事内容

- 大学教授の仕事は、大学・短期大学で、それぞれの専門分野について学生に教え、かつ基礎研究や先端研究を行うことです。 区分けすると、大学、短期大学、高等専門学校の教員は、職制として学長、教授、助教授、講師、助手に分類されます。 教授、助教授、講師の担当する授業には、講義、演習、実験、実習、実技があり、その他に学生の卒業論文、卒業制作の指導に当たります。 その他、学内では教授会、入試委員会、カリキュラム委員会、就職委員会などの仕事に携わります。学外では学識経験者として講演を行ったり、国や都道府県の各種の審議会で委員を務めたりすることもあります。

- 大学教授になるには

- 教員の資格は、大学、短期大学、高等専門学校のおのおのの設置基準に定められています。教育研究上の能力があると認められた人で、博士の学位を有し研究上の業績を有する人、研究上の業績がそれに準ずると認められる人、芸術・体育などについては特殊の技能に秀で教育の経験のある人、専攻分野について特に優れた知識および経験を有する人、のいずれかに該当する人です。教員採用方法は、それぞれの大学・学部・学科により異なります。

大学教授の仕事内容

大学の先生と呼ばれる大学教授の仕事は、大きく分けて教育、研究、大学運営という三つの大切な役割から成り立っています。まず、教育活動においては、学生たちに専門知識や考え方を伝える講義や少人数制の討論形式の授業、さらに実験や実習の指導を行います。教える内容は専門分野の基礎から最先端の知識まで幅広く、学生の理解度に合わせて丁寧に指導することが求められます。学生の学習を支えるだけでなく、一人一人の進路の相談に乗ったり、卒業論文や修士論文、博士論文の指導を行うなど、学生の成長をサポートするのも大切な仕事です。将来を担う人材育成という、大きな責任を担っていると言えるでしょう。

次に、研究活動は大学教授にとって重要な任務です。常に自らの専門分野における研究を深め、新たな知見や発見を生み出す努力が求められます。研究成果は論文としてまとめ、学会で発表したり、学術雑誌に投稿したりすることで、世界中の研究者と共有し、議論を深めます。最先端の研究成果を世界に発信することは、学術の発展に貢献するだけでなく、社会全体の進歩にもつながる重要な役割を果たしています。

そして、大学運営にも積極的に参加します。大学運営に関する様々な委員会に参加し、大学の方針決定や、教育・研究環境の改善に携わります。また、入試業務や学生の生活指導、地域社会との連携など、大学全体を円滑に運営するための活動にも参加します。大学運営への貢献は、教育と研究活動を支える基盤を築き、より良い学習環境を実現するために欠かせない要素です。

このように、教育、研究、大学運営という三つの役割はそれぞれ密接に関連しており、大学教授はこれらをバランス良くこなすことで、大学という組織、ひいては社会全体に貢献しています。大学教授の仕事は、常に学び続け、探求し続ける姿勢が求められる、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| 教育 |

|

| 研究 |

|

| 大学運営 |

|

大学教授になるための道筋

大学教授を目指す道は、長年の研鑽と努力が必要となる険しい道のりです。まず、第一の関門となるのが博士号の取得です。大学院の博士課程に進学し、専門分野において高度な研究能力を養う必要があります。研究テーマの設定から論文執筆、そして厳しい審査を経て博士号を取得するまでには、多大な時間と労力を要します。

博士号を取得後、すぐに教授になれるわけではありません。多くの場合、博士研究員(ポスドク)として研究機関で経験を積みます。ポスドクは任期付きの職であることが多く、研究費の獲得や論文発表など、厳しい競争にさらされます。その後、大学教員としてのスタート地点である助教の職に就きます。助教として教育活動や研究活動に従事し、実績を積み重ねることが次のステップへの必須条件です。

助教から講師、准教授と段階的に昇進していく中で、求められる役割と責任は大きくなります。教育面では、学生の指導や授業内容の工夫、そして大学運営への貢献などが求められます。研究面では、独創的な研究成果を論文として発表し、学会活動を通じてその成果を広く発信していくことが重要です。これらの実績が評価され、最終的に教授の職へと昇進します。教授は大学における最高位の職であり、研究活動の推進、後進の育成、大学運営への積極的な参加など、幅広い役割を担います。

近年は、企業での研究経験を持つ人が大学教授に就任する事例も増加しています。企業で培った実践的な知識や技術を大学教育に活かすことで、学生にとってより現実世界に即した学びを提供できることが期待されています。このように、大学教授になる道は一つではなく、様々な経歴を持つ人が教授として活躍しています。いずれの道を選ぶとしても、たゆまぬ努力と情熱が不可欠です。

必要なスキルと能力

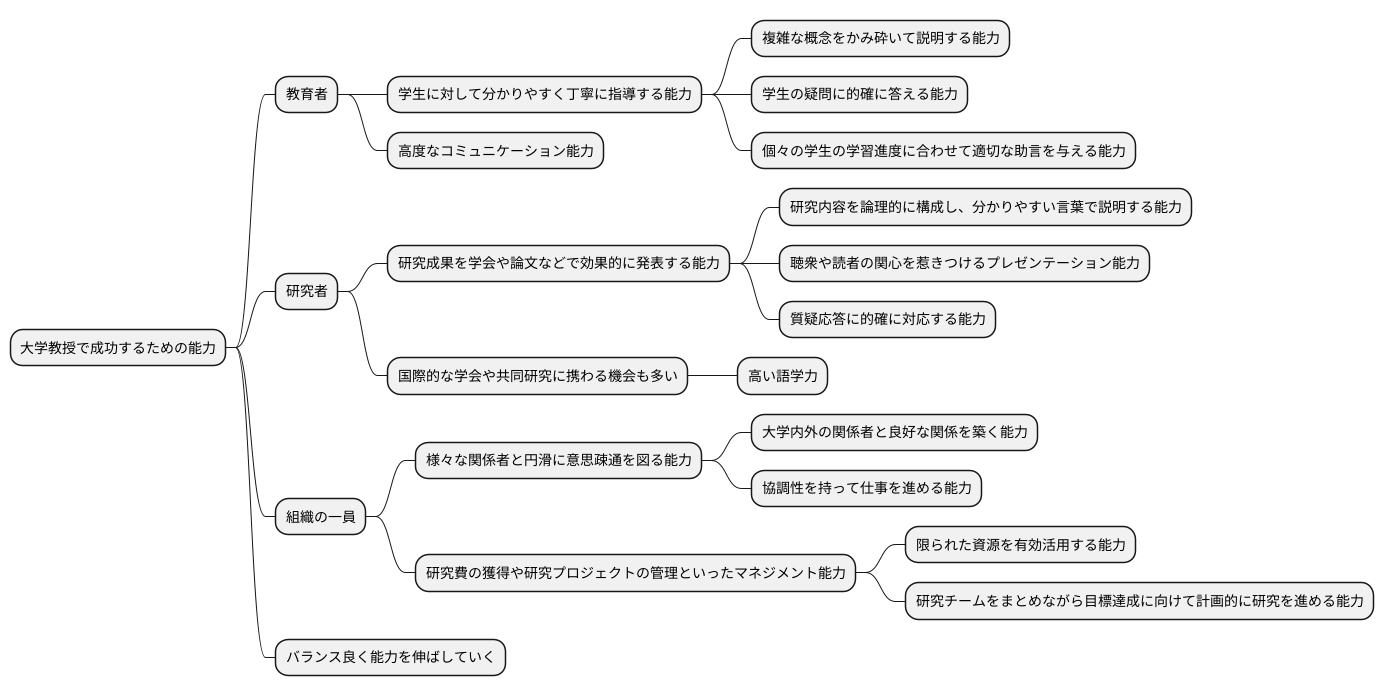

大学教授という職業で成功を収めるためには、専門分野における深い知識と優れた研究能力は言うまでもなく重要です。さらに、教育者、研究者、そして組織の一員として、様々な役割を担う上で必要となる能力が求められます。

まず、教育者としては、学生に対して分かりやすく丁寧に指導する能力が欠かせません。複雑な概念をかみ砕いて説明したり、学生の疑問に的確に答えたり、個々の学生の学習進度に合わせて適切な助言を与えたりするなど、高度なコミュニケーション能力が求められます。

研究者としては、研究成果を学会や論文などで効果的に発表する能力が重要になります。研究内容を論理的に構成し、分かりやすい言葉で説明する能力、聴衆や読者の関心を惹きつけるプレゼンテーション能力、そして質疑応答に的確に対応する能力などが求められます。また、国際的な学会や共同研究に携わる機会も多いため、高い語学力も必要不可欠です。

組織の一員としては、様々な関係者と円滑に意思疎通を図る能力が求められます。大学内外の関係者と良好な関係を築き、協調性を持って仕事を進めることは、研究活動や教育活動の円滑な運営に不可欠です。また、研究費の獲得や研究プロジェクトの管理といったマネジメント能力も重要になります。限られた資源を有効活用し、研究チームをまとめながら目標達成に向けて計画的に研究を進める能力が求められます。

これらの能力は、一朝一夕で身につくものではありません。継続的な学習や経験を通して、バランス良く能力を伸ばしていくことが、優秀な大学教授として活躍するための鍵となるでしょう。

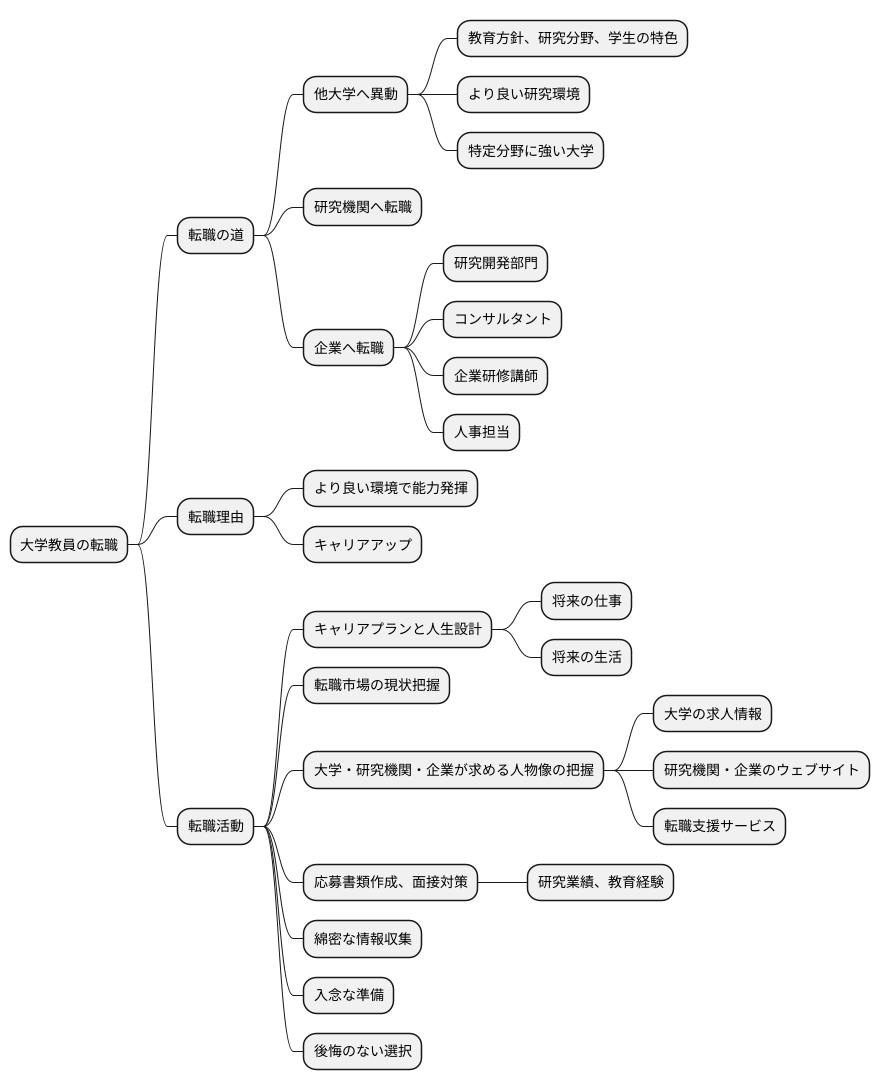

転職という選択肢

大学教員の仕事は、一つの場所に留まることが必ずしも良いとは限りません。様々な活躍の場があり、他大学への異動や、研究機関、企業への転職といった道も開かれています。同じ大学教員でも、大学によって教育方針や研究分野の重点、学生の特色も違います。より良い研究環境を求めて設備の整った大学や、特定の分野に強い大学へ移る教員もいます。

大学での研究成果を活かし、社会貢献を目指すために企業へ転職する教員もいます。企業の研究開発部門で専門知識を生かしたり、コンサルタントとして活躍するなど、その道は様々です。教育経験を活かし、企業研修の講師や人事担当に転身する例もあります。転職の理由は人それぞれですが、共通しているのは、より良い環境で自身の能力を発揮し、キャリアアップを目指したいという強い思いです。

転職活動は、まず自分自身のキャリアプランと人生設計をじっくり考えることから始まります。将来どのような仕事をしたいのか、どのような生活を送りたいのかを明確にすることが重要です。その上で、転職市場の現状や、各大学・研究機関・企業が求める人物像を把握しなければなりません。大学の求人情報や、研究機関・企業のウェブサイト、転職支援サービスなどを活用し、情報を集めましょう。応募書類の作成や面接対策も大切です。自身の研究業績や教育経験を効果的に伝えられるよう、準備を怠らないようにしましょう。転職は人生における大きな転換期です。綿密な情報収集と入念な準備を行い、後悔のない選択をして、新たな場所で活躍できるよう、努力することが大切です。

将来の展望

大学教授は、教育と研究を通じて広く世の中に貢献できる、やりがいのある仕事です。教壇に立ち、学生たちに知識や考え方を伝えることで、未来を担う人材育成に直接携わることができます。また、自らの専門分野における研究活動を通じて、新たな知見を生み出し、社会の発展に貢献することも可能です。

しかし、大学教授の将来には明るい面ばかりではありません。近年の少子化に伴う学生数の減少は、大学の経営を圧迫し、教授職の確保にも影響を及ぼしています。また、大学を取り巻く環境も大きく変化しており、社会のニーズに応じた教育改革や研究活動の推進が求められています。

このような状況においても、高度な専門知識と優れた教育能力を持つ人材への需要は、今後も高い水準で推移すると予想されます。特に、人工知能やあらゆるものがインターネットにつながる時代に対応できる先端技術分野の専門家、地球温暖化などの社会問題の解決に貢献できる人材は、ますます重要性を増していくでしょう。

大学教授として活躍し続けるためには、常に学び続け、変化する社会の要請に対応していくことが不可欠です。新たな知識や技術を習得するだけでなく、教育方法の改善や研究活動の効率化にも取り組む必要があります。

知的好奇心を満たし、社会貢献を実現できる大学教授という職業は、将来にわたって魅力的な選択肢であり続けるでしょう。困難な課題に立ち向かい、未来を切り開く意欲を持つ人にとって、大学教授はやりがいと充実感に満ちた素晴らしい仕事と言えるでしょう。

| メリット | デメリット | 今後の展望 | 求められる能力 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

キャリアアップのための努力

大学教授への道は、たゆまぬ研鑽の積み重ねによって築かれるものです。キャリアアップを目指すには、研究活動、教育活動、そして大学運営への貢献、これら全てにおいて継続的な努力が欠かせません。

まず、研究活動においては、常に学術の最先端を追い続ける姿勢が重要です。関連分野の論文を読み解き、最新の研究動向を把握することで、自身の研究テーマを深堀りし、新たな知見を生み出すことができます。そして、得られた研究成果は質の高い論文としてまとめ、学会発表などを通じて積極的に発信していく必要があります。活発な意見交換を通じて、研究者コミュニティにおける存在感を高め、自身の研究成果を広く世に問うことが、評価向上へと繋がります。

次に、教育活動においては、学生一人ひとりの個性や学びの段階に合わせた丁寧な指導が求められます。学生の疑問や悩みに寄り添い、効果的な学習方法を共に考え、成長を支えることで、優れた教育者としての評価を得ることができます。さらに、学生からの授業評価や意見を真摯に受け止め、常に教育方法の改善に努める姿勢も大切です。

最後に、大学運営や学術界への貢献も忘れてはなりません。学内外の委員会活動や学会活動に積極的に参加し、大学運営に携わることで、組織運営の経験を積むことができます。また、学会活動への参加は、他大学の研究者との交流を深め、共同研究の機会を広げることにも繋がります。こうした活動を通じて、大学や学術界全体の発展に貢献することで、大学教授としてのキャリアを着実に積み重ねていくことができるでしょう。

| 活動 | ポイント |

|---|---|

| 研究活動 | 常に学術の最先端を追い続ける姿勢、質の高い論文執筆、学会発表などを通じた積極的な発信 |

| 教育活動 | 学生一人ひとりの個性や学びの段階に合わせた丁寧な指導、教育方法の改善への継続的な努力 |

| 大学運営・学術界への貢献 | 学内外の委員会活動や学会活動への積極的な参加、大学運営への貢献、他大学の研究者との交流 |