建築大工:家づくりを支える匠の道

転職の質問

質問:「建築大工」になるにはどうすればいいですか?

転職研究家

いい質問だね。建築大工になるには、主に2つの道があるよ。1つは、工業高校や専門学校、大学などで建築を学ぶ方法。もう1つは、工務店などで見習いとして働きながら技術を身につける方法だよ。

転職の質問

学校で学ぶのと、現場で見習いとして働くのとでは、どんな違いがありますか?

転職研究家

学校では建築の基礎知識や設計、製図などを体系的に学べる。一方、現場では先輩大工から直接指導を受け、実践的な技術を早く習得できるというメリットがあるね。どちらが良いかは、君の学び方や性格によるよ。

建築大工

- 建築大工の主な仕事内容

- 建築大工の仕事は、一般住宅、とりわけ木造住宅の新築や増・改築の計画・構造施工の中核的な作業を行うのが主な仕事です。日本の伝統的な建物は木造建築です。この木造住宅づくりの中心的な役割を果たすのが建築大工で、古い言葉で「棟梁」ともいわれ、日本の気候風土にもっとも適している在来軸組工法木造住宅をはじめ、宮大工として社寺仏閣などの文化財の新築・修復保存など、長年の伝統技術を継承することも期待されています。鉄骨造・鉄筋コンクリート造りなど木造でない建築も増えてきてはいますが、内部はやはり木質系材であり、その加工、組立、取付は建築大工が行います。また、建築大工は工務店の店主を兼ねることも多く、木造建築工事の設計・施工を一貫して請け負うことも多いようです。

- 建築大工になるには

- 建築大工になるには、かつては近隣の人や知人の紹介によって地元の棟梁や工務店に弟子入りするケースが大部分でした。一方、公共職業訓練校や事業内職業訓練校で所定の訓練を行った上で、事業所へ就職する方法があり、最近ではこの方法による入職が多くなっているようです。この仕事には、伝統技術を受け継ぎながら新しい住宅への要求に応えてゆくだけの向上心と器用さ、そして体力や統率力も求められます。腕前と統率力が向上すれば、独立して自営することも可能です。また、規模の大きな木造住宅の設計、工事管理をするには2級建築士や木造建築士の資格を必要とするため、この世界で大工の親方と呼ばれるような人たちの多くは、資格を持っています。

仕事の内容

建築大工は、木造建築物を建てる上で欠かせない、家づくりのあらゆる工程に携わる職人です。具体的には、設計図を基に、木材を切ったり、組み立てたり、取り付けたりする作業を行い、住宅や神社仏閣など、様々な建物を作り上げていきます。

まず、建築大工は木材の性質を深く理解している必要があります。木材の種類によって強度や耐久性、加工のしやすさが異なるため、それぞれの特性に合わせた適切な処理を行うことが重要です。その上で、昔から受け継がれてきた伝統的な技法と、最新の技術の両方を駆使し、安全で質の高い建物を作り上げていきます。

近年は、工場であらかじめ加工された木材を使うことも増えてきましたが、現場での細かい調整や仕上げは、熟練した大工の技術がなければできません。木材のわずかな反りや歪みを見抜き、手作業で修正することで、建物の耐久性や美しさを高めることができるのです。

また、大工はただ言われた通りに作業をするだけではなく、現場の状況に応じて柔軟に対応していくことも求められます。例えば、天候や地盤の状態、他の職人との連携など、様々な要因を考慮しながら、工事を滞りなく進めるための判断力と調整力が重要となります。時には、設計図にない修正が必要になる場合もあり、現場での的確な判断と対応が、建物の完成度を左右すると言っても過言ではありません。

このように、建築大工は高い技術と豊富な知識、そして状況判断能力を兼ね備えた、まさに家づくりのスペシャリストと言えるでしょう。

| 建築大工の業務内容 |

|---|

| 木造建築物の建設におけるあらゆる工程を担当する職人 |

| 設計図に基づき、木材の切断、組み立て、取り付け作業を行う |

| 住宅、神社仏閣など様々な建物を建設 |

| 建築大工に必要なスキル/知識 |

|---|

| 木材の性質に関する深い理解(強度、耐久性、加工のしやすさなど) |

| 伝統的な技法と最新技術の両方の活用 |

| 木材の反りや歪みを手作業で修正する技術 |

| 現場の状況に応じた柔軟な対応力(天候、地盤、他職人との連携など) |

| 設計図にない修正が必要な場合の的確な判断と対応 |

| 高い技術、豊富な知識、状況判断能力 |

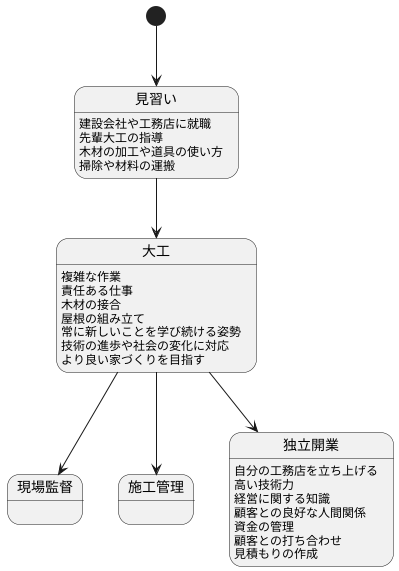

キャリアパス

家を作る職人である建築大工の仕事は、一般的に見習いから始まります。最終目標は棟梁になることが多いでしょう。まず、建設会社や工務店などに就職し、先輩大工の指導の下、木材の加工や道具の使い方といった基本的な技術を学びます。最初は、掃除や材料の運搬など、簡単な作業から始まることも多いですが、地道に努力を重ねることで、徐々に仕事の幅を広げていきます。

経験を積むにつれて、より複雑な作業や、責任ある仕事を任されるようになります。例えば、木材の接合や屋根の組み立てなど、高度な技術が求められる作業に挑戦することで、一人前の大工へと成長していきます。一人前になった後も、技術の向上や知識の習得に励むことが大切です。向上心を持って仕事に取り組むことで、現場監督や施工管理といった、より高度な役割を担う道も開けてきます。

さらに、独立して自分の工務店を立ち上げるという選択肢もあります。独立開業には、高い技術力はもちろんのこと、経営に関する知識や、顧客との良好な人間関係を築く能力も必要です。資金の管理や、顧客との打ち合わせ、見積もりの作成など、多岐にわたる業務をこなす必要があります。

近年は、昔ながらの木造建築だけでなく、在来工法とツーバイフォー工法を組み合わせた住宅など、新しい技術を取り入れる動きが盛んです。そのため、大工として活躍し続けるには、常に新しいことを学び続ける姿勢が重要となります。技術の進歩や社会の変化に対応しながら、より良い家づくりを目指していく必要があります。

必要なスキル

建築大工は、家を建てるためになくてはならない大切な仕事です。木材を巧みに操り、安全で快適な住まいを形作るためには、様々な能力が求められます。まず第一に、木材に関する深い知識が必要です。木材の種類や特徴、それぞれの木に合った加工方法などを理解していなければ、良い家は建てられません。檜(ひのき)や杉(すぎ)、松(まつ)など、木の種類によって強度や耐久性、香りなどが違います。木材の特性をきちんと理解することで、適切な場所に適切な木材を使うことができ、丈夫で長持ちする家を作ることができるのです。

次に、確かな技術が必要です。木材を正確に寸法通りに切ったり、削ったり、組み立てたりする技術は、長年の経験と訓練によって培われます。のこぎりや鉋(かんな)、のみなどの道具を巧みに使い、木材を思い通りに加工する技術は、まさに職人技と言えるでしょう。また、体力も建築大工には欠かせません。重い木材を持ち上げたり、高い場所で作業したりすることも多いので、丈夫な体が必要です。一日中立ちっぱなしで作業することもあるので、体力と持久力が求められます。

建築大工は、一人だけで仕事をするのではありません。他の職人さんと協力して作業を進める必要があるので、コミュニケーション能力も大切です。現場監督や他の職人さんとの連携がうまく取れないと、作業がスムーズに進みません。また、施主さんの希望をきちんと理解し、それを形にするためには、施主さんとのコミュニケーションも重要です。正確な作業と同時に、周りの人との協力があってこそ、良い家が完成するのです。

最後に、安全に対する意識は、建築大工にとって最も大切なことです。高い場所で作業したり、電動工具を使ったりと、危険が伴う作業が多いので、常に安全に気を配り、事故を起こさないように注意しなければなりません。自分自身の安全を守るだけでなく、周りの人の安全にも配慮することが大切です。

| 必要な能力 | 詳細 |

|---|---|

| 木材に関する深い知識 | 木材の種類、特徴、加工方法を理解する。檜、杉、松など、種類ごとの強度、耐久性、香りの違いを理解し、適切な場所に適切な木材を使う。 |

| 確かな技術 | 木材を寸法通りに切断、削り、組み立てる技術。のこぎり、鉋、のみなどの道具を巧みに使用する職人技。 |

| 丈夫な体 | 重い木材の持ち上げ、高所作業、長時間の立ち作業に耐える体力と持久力。 |

| コミュニケーション能力 | 現場監督、他の職人、施主と連携し、スムーズな作業を進めるためのコミュニケーション能力。施主の希望を理解し、形にする能力。 |

| 安全に対する意識 | 高所作業や電動工具使用に伴う危険を認識し、自分と周りの人の安全を守る意識。 |

将来の展望

家は人が暮らす上で欠かせないものです。そして、家を建てる大工は、住宅需要がある限り必要とされる職業です。

近年、自然素材を使った家や昔ながらの工法が見直されています。木の家への関心は高まっており、腕の良い大工の需要は今後も安定すると考えられます。特に、日本の伝統的な建築技術は世界でも高く評価されており、海外で活躍する道も開かれています。

さらに、社会の高齢化が進むにつれて、段差のない家や家の改修工事の需要も増えています。大工の仕事は、今後ますます色々な種類に広がっていくでしょう。

大工として働く人は、技術を磨いて専門性を高めることで、より難しい仕事に挑戦できます。また、自分で事業を始めることも可能です。現場監督や設計の仕事に進む人もいます。大工の仕事で得た知識や経験は、様々な分野で活かすことができます。

また、大工の仕事は、地域社会に貢献できる仕事でもあります。人々が安心して暮らせる家づくりを通して、地域社会の発展に携わることができるのです。家を一軒建てるということは、そこで暮らす人々の生活の基盤を作るということ。大工は、地域の人々の生活を支え、地域社会に貢献するという、大きなやりがいを感じられる仕事です。

| 大工の仕事の現状と将来 |

|---|

| 住宅需要がある限り必要とされる職業 |

| 腕の良い大工の需要は今後も安定 |

| 木の家への関心高まり |

| 日本の伝統建築技術は世界で高く評価 |

| 海外で活躍する道も開かれている |

| 高齢化に伴い、段差のない家や改修工事の需要増加 |

| 仕事の多様化 |

| 技術を磨いて専門性を高め、難しい仕事に挑戦可能 |

| 独立開業可能 |

| 現場監督や設計の仕事に進む道も |

| 得た知識や経験を様々な分野で活かせる |

| 地域社会に貢献できる仕事 |

| 地域社会の発展に携わる |

| 地域の人々の生活を支え、大きなやりがい |

やりがい

建築大工の仕事は、自分の手で家を作り上げるという、他に類を見ない大きな達成感を味わえる仕事です。木の香りに包まれながら、一本一本の木材を丁寧に加工し、それらを組み上げていく作業は、集中力と根気を要する大変な作業です。しかし、骨組みが完成し、徐々に家の形が現れてくるにつれて、大きな喜びと充実感が込み上げてきます。そして、ついに建物が完成した時の達成感は、何ものにも代えがたいものです。

また、建築大工の仕事は、施主の夢を形にする仕事でもあります。施主が思い描く理想の住まいを実現するために、設計図を綿密に読み解き、持てる技術と知識を最大限に活かして、一つひとつ丁寧に作業を進めていきます。完成した家で、施主が笑顔で新しい生活を始める姿を想像すると、自然と仕事のモチベーションも高まります。そして、実際に施主から感謝の言葉を伝えられた時には、この仕事を選んで本当に良かったと心から実感できます。

さらに、建築大工は伝統的な技術を継承していくという重要な役割も担っています。先輩大工から受け継いだ、古くから伝わる貴重な技術を大切に守りながら、新しい技術も積極的に学び、取り入れていくことで、より安全で快適な、そして美しい建築物を作り出すことができます。技術を磨けば磨くほど、仕事の幅も広がり、より高度な技術に挑戦する機会にも恵まれます。日々成長を実感できることも、建築大工という仕事の大きな魅力です。建築物は、街の景観を形作り、そこに住む人々の生活を支える、なくてはならないものです。建築大工は、街づくりに貢献しているという誇りを持って、仕事に取り組むことができます。

| 建築大工の仕事のやりがい |

|---|

| 自分の手で家を作り上げる達成感 |

| 施主の夢を形にする |

| 伝統的な技術を継承していく |

| 街づくりに貢献しているという誇り |