中小企業診断士:未来を切り開く専門家への道

転職の質問

『中小企業診断士』になるには、どうすればいいのですか?

転職研究家

中小企業診断士になるには、まず経済産業省が登録した養成課程を修了するか、1次試験と2次試験に合格する必要があります。どちらかの方法で中小企業診断士の資格を得ることができます。

転職の質問

試験を受けるのと、養成課程に通うのとでは、どちらが簡単なのでしょうか?

転職研究家

試験は難関で、合格率は10%台とされています。養成課程は、大学院などに設置されているので、入学試験を突破する必要がありますが、カリキュラムに沿って勉強すれば、比較的合格しやすいと言えるでしょう。自分に合った方法を選んでください。

中小企業診断士

- 中小企業診断士の主な仕事内容

- 中小企業診断士に仕事は、中小企業の経営者の依頼により、会社経営全般の調査・診断をし、生産管理、経営指導などを通して、経営改善をはかる、いわゆるマネジメント・コンサルティングをするのが業務内容になります。個々の企業を当たるだけでなく、数人でチームを作り、商店街全体の再開発診断にあたるケースもあります。

- 中小企業診断士になるには

- 国家資格である中小企業診断士に合格する必要があります。中小企業診断士の受験対策コースがあるスクールなどで学びます。合格後、正式に登録されるためには、実務補習を受講するか、15日以上の実務経験をする必要があります。また、登録は5年ごとに更新が必要で、更新の際は研修を受講することや一定の実務経験があることなどが要件となります。

資格の概要

中小企業診断士は、国のお墨付きを得た、企業経営に関する幅広い知識と技能を持つ専門家です。まるで企業のお医者さんのように、中小企業の成長を助ける役割を担っています。具体的には、企業の現状を詳しく調べ、どこに問題があるのかを見つけ出し、その問題を解決するための提案を行います。さらに、提案を実行するための支援まで行うため、経営の相談相手として、なくてはならない存在です。

中小企業診断士の仕事は多岐に渡ります。例えば、会社の現状を様々な角度から分析し、経営上の課題を明らかにします。そして、その課題に対する解決策を考え、経営者に提案します。さらに、提案された解決策がうまくいくように、実行の段階までしっかりとサポートします。つまり、診断から治療、そして健康管理まで、企業経営のあらゆる面に関わっているのです。

近年、中小企業を取り巻く環境は大きく変化しています。世界規模での競争や、情報技術の進歩への対応、後継者不足など、様々な問題に直面しています。このような難しい状況の中で、中小企業診断士は、経営者の頼れる相談相手として、企業が長く続くように支える重要な役割を担っています。

中小企業診断士になるためには、一次試験と二次試験に合格しなければなりません。さらに、実際の仕事で経験を積むことも求められます。そのため、しっかりと計画を立てて勉強し、実務経験を積み重ねる必要があります。資格取得までの道のりは簡単ではありませんが、中小企業の成長に貢献したいという強い思いを持つ人にとって、やりがいのある資格と言えるでしょう。

| 役割 | 仕事内容 | 中小企業の現状 | 資格取得 |

|---|---|---|---|

| 企業のお医者さん 経営の相談相手 |

診断・治療・健康管理 現状分析→課題発見→解決策提案→実行支援 |

世界規模での競争、情報技術の進歩への対応、後継者不足など、様々な問題に直面 | 一次試験合格→二次試験合格→実務経験 |

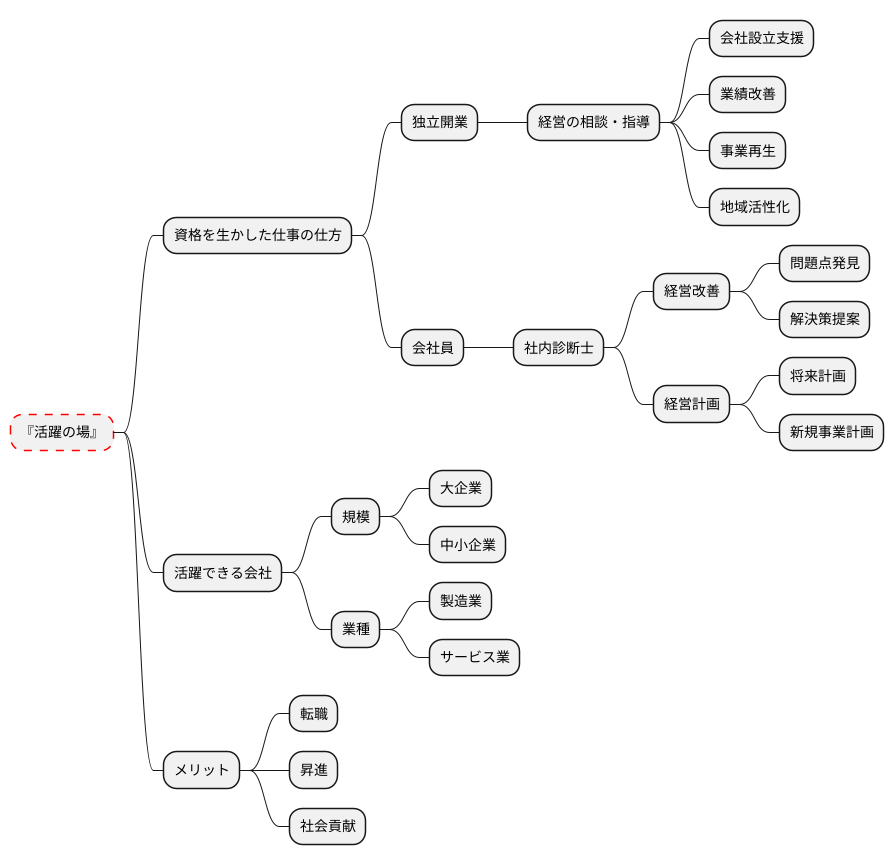

活躍の場

『活躍の場』という表題の通り、中小企業診断士の資格を持つ人の活躍できる場所は実に様々です。資格を生かした仕事の仕方は大きく分けて二通りあります。一つは、自ら事業を興し、経営の相談役として働く道です。もう一つは、会社員として働きながら、社内で経営に関わる仕事をする道です。

まず、独立開業の道についてですが、中小企業診断士の資格を持つ人は、経営の専門家として、様々な会社を相手に経営の相談に乗ったり、指導を行うことができます。会社を立ち上げて軌道に乗せるための助言をしたり、業績が振るわない会社を立て直すための計画を立てたりと、活躍の場は多岐に渡ります。最近では、新しく事業を始める会社を支援したり、地域を盛り上げる活動に参加する人も増えてきており、活躍の場はさらに広がりを見せています。

次に、会社員として働く道ですが、社内で経営に関わる仕事をする『社内診断士』として働くことができます。会社の中で、経営上の問題点を発見し、解決策を提案するなど、経営の改善に貢献することができます。また、会社の将来の計画を立てたり、新しい事業を始める際の計画作りに携わったりすることもあります。

活躍できる会社の規模や業種は様々です。大企業から中小企業まで、また、製造業やサービス業など、どのような会社でも経営の専門家は必要とされています。そのため、中小企業診断士の資格は、転職や昇進を目指す上で大きな力となります。

このように、中小企業診断士の資格は、様々な働き方を可能にし、仕事の幅を広げる力となります。会社で働き続けながら資格を生かすことも、独立して自分の会社を経営することも可能です。いずれの道を選んだとしても、経営の専門家として社会に貢献することができます。

資格取得への道

「中小企業診断士」の資格を得るには、大きく分けて二つの試験を突破する必要があります。一つ目は一次試験、二つ目は二次試験です。

一次試験は、企業経営に関する基本的な知識を問う試験です。全部で七つの科目があり、それぞれの科目で一定の点数を取る必要があります。企業の財務状況を読み解く力や、効果的な販売戦略を立てるための知識など、経営の様々な側面を網羅した内容となっています。そのため、幅広い分野の学習が必要となるため、受験者は計画的な学習が求められます。

二次試験は、一次試験で得た知識を活かし、実際に企業の課題を分析し、解決策を提案する能力が試されます。試験内容は筆記試験と口述試験に分かれています。筆記試験では、与えられた企業の事例をもとに、問題点を見つけ出し、改善策を具体的に記述する能力が求められます。口述試験では、筆記試験の内容をさらに深掘りし、診断士として企業にどのように助言していくか、面接官との質疑応答を通して評価されます。

中小企業診断士の試験は、合格率が例年二割前後と、狭き門となっています。多くの受験生が、資格取得のための学校に通ったり、一人で勉強したりと、様々な方法で試験対策に取り組んでいます。試験範囲が広く、難易度も高いため、合格するためには、しっかりと計画を立て、過去問を繰り返し解くなど、地道な努力が不可欠です。また、資格取得後も、実務補習や研修に参加することで、実践的な力を高め、より高度な知識や技術を身につけることができます。これらの経験を通して、真に企業を支えることのできる診断士へと成長していくのです。

| 試験 | 内容 | 求められる能力 |

|---|---|---|

| 一次試験 | 企業経営に関する基本的な知識を問う7科目 | 財務状況の読解力、効果的な販売戦略立案のための知識など、経営の様々な側面を理解する力 |

| 二次試験 | 筆記試験と口述試験 |

|

| その他 | 詳細 |

|---|---|

| 合格率 | 2割前後 |

| 学習方法 | 資格学校、独学など |

| 試験対策 | 計画的な学習、過去問演習など |

| 資格取得後 | 実務補習、研修への参加 |

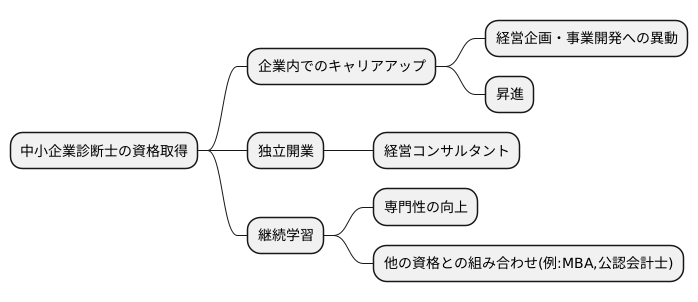

キャリアアップ

仕事でより高い役職や専門性を身につける、いわゆる出世には様々な道筋がありますが、中小企業診断士の資格取得は、その有効な手段の一つと言えるでしょう。この資格は、経営に関する幅広い知識と実践的な能力を証明するもので、企業内でのキャリアアップはもちろん、独立開業の道も開いてくれます。

まず、企業内で働く場合、中小企業診断士の資格を持つことで、経営企画や事業開発といった企業の中枢に関わる部署への異動の機会が増える可能性があります。これらの部署は、企業の将来を左右する重要な役割を担っており、資格取得によって培われた経営に関する深い理解と分析力、問題解決能力は、そこで大いに役立つでしょう。また、資格取得は昇進のチャンスを広げることにも繋がります。企業は、経営戦略を理解し、実行できる人材を求めています。中小企業診断士の資格は、まさにそうした人材であることを示す強力な証明となるのです。

さらに、中小企業診断士の資格は、独立開業という選択肢も与えてくれます。経営コンサルタントとして、中小企業の経営課題解決を支援する道です。近年、中小企業を取り巻く経営環境は厳しさを増しており、専門家のサポートへのニーズは高まっています。中小企業診断士の資格は、顧客からの信頼獲得に繋がり、事業を安定させる基盤となるでしょう。

資格取得後も、学び続ける姿勢が大切です。経営に関する知識や法制度は常に変化しています。継続的な学習と研鑽によって専門性を高め、常に市場価値の高い人材であり続ける努力が欠かせません。他の資格、例えば経営学修士(MBA)や公認会計士といった資格と組み合わせることで、さらに専門性を深め、活躍の場を広げることも可能です。資格取得はゴールではなく、新たなスタート地点です。中小企業診断士の資格を活かし、自らのキャリアを着実に積み重ねていくことで、大きな成果へと繋がるでしょう。

将来展望

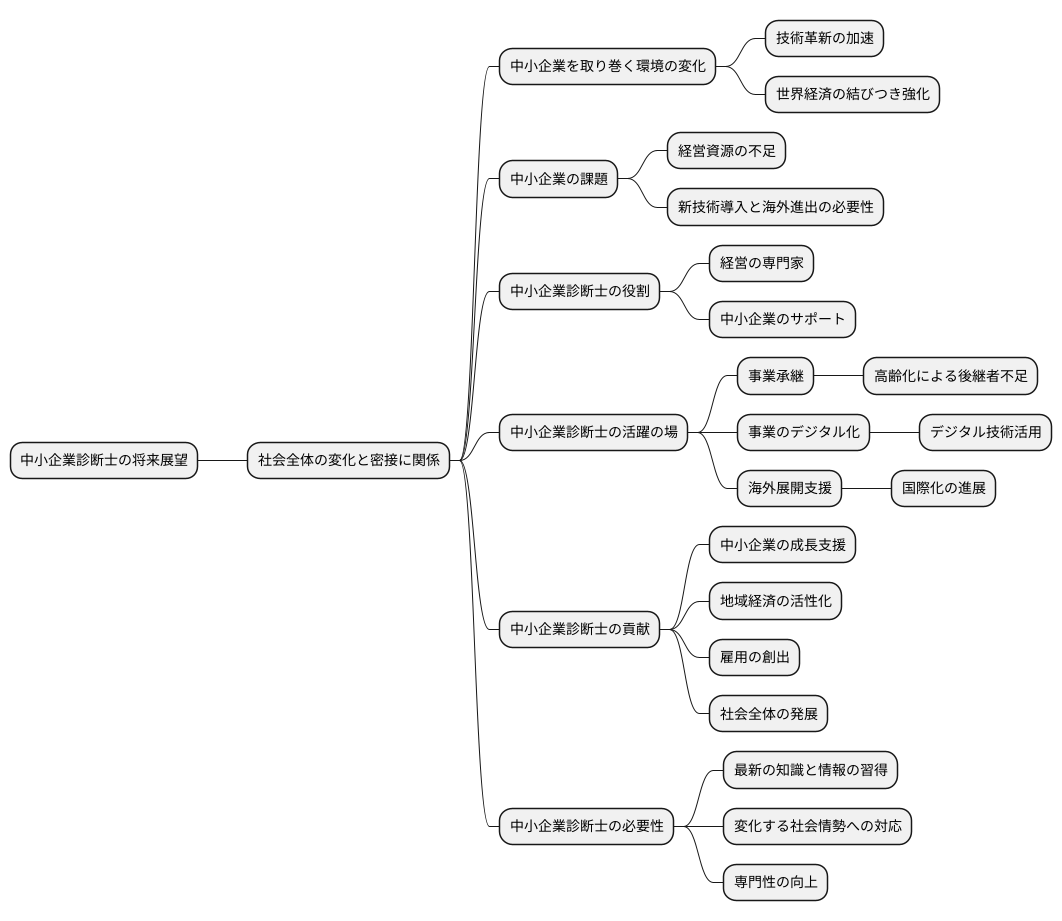

中小企業診断士の将来展望は、社会全体の変化と密接に関係しています。

まず、中小企業を取り巻く環境は、常に変化しています。技術革新のスピードは加速し、世界経済の結びつきも一層強まっています。このような中で、中小企業は、新しい技術を取り入れ、海外市場への進出を図るなど、常に変化に対応していく必要があります。しかし、中小企業には、大企業に比べて、経営資源が限られているという現状があります。そこで、経営の専門家である中小企業診断士のサポートが不可欠となるのです。

具体的には、事業の承継、事業のデジタル化、海外展開支援など、中小企業診断士が活躍できる場は数多く存在します。近年、高齢化が進むにつれて、後継者不足に悩む企業が増えています。このような事業承継の問題は、中小企業の存続を脅かす大きな要因となっています。中小企業診断士は、後継者の育成や事業承継計画の策定を支援することで、円滑な事業承継を実現することができます。また、インターネットや人工知能などの技術革新は、中小企業の経営にも大きな影響を与えています。中小企業診断士は、デジタル技術を活用した経営戦略の策定や業務効率化の支援を行うことができます。さらに、国際化の進展に伴い、海外展開を目指す中小企業も増加しています。中小企業診断士は、海外市場の調査や現地パートナーとの提携支援など、国際的な事業展開をサポートすることができます。

このように、中小企業診断士は、中小企業の成長を支える重要な役割を担っています。そして、中小企業が発展することは、地域経済の活性化や雇用の創出につながり、ひいては社会全体の発展に貢献することに繋がります。中小企業診断士は、常に最新の知識と情報を習得し、変化する社会情勢に対応していくことで、その専門性を高め、社会への貢献度を高めていくことが期待されます。