幼稚園教諭:未来を育む仕事の魅力とキャリア

転職の質問

『幼稚園教諭』(幼稚園教諭は、毎朝登園した幼児の健康状態をチェックし、音楽、絵画、運動や遊びなどの指導をします。幼児は体調を崩しやすいので、十分な目配りが必要な仕事です。子どもたちへの直接の教育のほか教室の掃除、カリキュラムの作成、園児の行動記録や様々な行事の計画・運営など仕事の範囲は多岐にわたります。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

幼稚園教諭になるには、一般的には、大学や短期大学で、幼稚園教諭免許状を取得する必要があります。免許状があれば、幼稚園に就職することができます。

転職の質問

大学や短期大学以外にも、幼稚園教諭免許状を取得する方法はありますか?

転職研究家

はい、あります。幼稚園教諭免許状を取得できる指定された養成施設を卒業する方法や、大学などで必要な単位を修得して、免許状を取得する方法もあります。

幼稚園教諭

- 幼稚園教諭の主な仕事内容

- 幼稚園教諭は、毎朝登園した幼児の健康状態をチェックし、音楽、絵画、運動や遊びなどの指導をします。幼児は体調を崩しやすいので、十分な目配りが必要な仕事です。子どもたちへの直接の教育のほか教室の掃除、カリキュラムの作成、園児の行動記録や様々な行事の計画・運営など仕事の範囲は多岐にわたります。

- 幼稚園教諭になるには

- 大学や短大、専門学校で教育について学び、幼稚園教諭免許状を取り、採用試験に合格することが必要です。幼稚園教諭免許状には、専修、1種、2種の3種類があり、2種の免許をとれば幼稚園の教員になることができます採用試験は、公立幼稚園と私立幼稚園では、形態が異なっており、公立幼稚園の場合は、小・中・高校の教員の場合と同じように、都道府県教育委員会が採用試験を行います。私立幼稚園の場合は、大学・短大・専門学校などに求人し、各幼稚園が独自に選考して採用していきます。子どもが好きで、幼児達への指導についての知識と技術が必要となり、また、幼児の変調に気付ける注意力や判断力も求められます。

仕事内容

幼稚園教諭の仕事は、子どもたちの健やかな成長を支えることです。日々、子どもたちと接しながら、遊びや生活を通して、心身の発達を促すことが求められます。

具体的な仕事内容としては、まず遊びを通した教育が挙げられます。子どもたちは遊びを通して様々なことを学びます。幼稚園教諭は、子どもたちの発達段階に合わせた適切な遊びを提供し、創造性や社会性、思考力を育むお手伝いをします。例えば、歌や踊り、絵画、工作、ごっこ遊びなど、様々な活動を通して、子どもたちの感性を刺激し、豊かな心を育みます。

次に、生活習慣の指導も大切な仕事です。食事のマナー、着替え、トイレの使い方、歯磨きなど、基本的な生活習慣を身につけられるよう、丁寧に指導します。子どもたちが自立し、社会生活を送るための基礎を築く上で、重要な役割を担います。

また、保護者との連携も欠かせません。家庭と園が連携することで、子どもたちの成長をより効果的にサポートすることができます。日々の連絡帳や個人面談などを通して、保護者とコミュニケーションを取り、子どもの様子や課題を共有します。保護者の不安や悩みに寄り添い、共に子育てについて考えていく姿勢も大切です。

さらに、園内環境の整備や行事の企画・運営なども幼稚園教諭の仕事です。子どもたちが安全に、そして楽しく過ごせるよう、園内の環境を整え、季節ごとの行事やイベントを企画・運営します。

幼稚園教諭は、子どもたちの成長を間近で見守り、共に喜びを分かち合える、やりがいのある仕事です。子どもたちの笑顔や成長は、幼稚園教諭にとって何ものにも代えがたい喜びであり、日々の仕事のモチベーションとなります。保護者との信頼関係を築き、共に子どもの成長を支えていくことは、大きな責任とやりがいを感じられるでしょう。

| 業務内容 | 詳細 |

|---|---|

| 遊びを通した教育 | 歌、踊り、絵画、工作、ごっこ遊びなどを通して、子どもたちの創造性、社会性、思考力を育む。 |

| 生活習慣の指導 | 食事のマナー、着替え、トイレの使い方、歯磨きなど、基本的な生活習慣を身につけられるよう指導する。 |

| 保護者との連携 | 連絡帳、個人面談などを通して、子どもの様子や課題を共有し、共に子育てについて考える。 |

| 園内環境の整備や行事の企画・運営 | 子どもたちが安全に、そして楽しく過ごせるよう環境を整え、行事やイベントを企画・運営する。 |

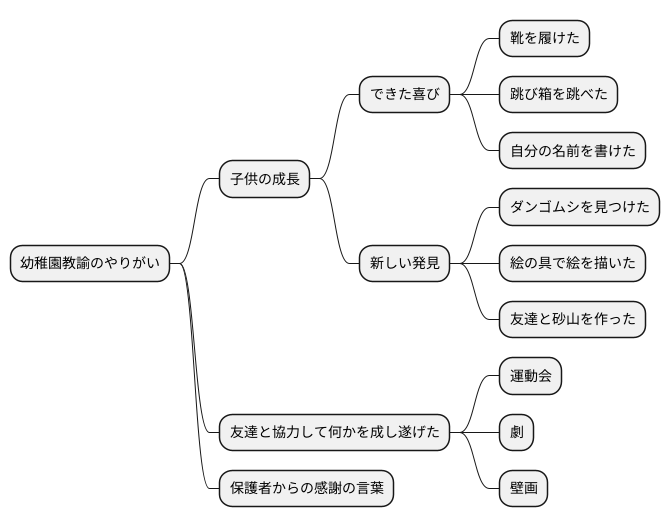

やりがい

幼い子供たちの成長を間近で見守り、支える仕事である幼稚園教諭は、他にないやりがいを感じられる職業です。日々子供たちと接する中で、様々な喜びや感動を経験することができます。

まず、子供たちの成長を直接感じられることが大きなやりがいです。できなかったことができるようになった時、例えば、初めて一人で靴を履けた時、初めて跳び箱を跳べた時、初めて自分の名前を書けた時など、子供たちは目を輝かせ、満面の笑みを浮かべます。その瞬間を共に喜び、分かち合えることは、幼稚園教諭ならではの特権と言えるでしょう。また、子供たちが新しい発見をした時のキラキラとした表情も、教諭にとって大きな喜びです。園庭でダンゴムシを見つけた時、初めて絵の具で絵を描いた時、友達と協力して砂山を作った時など、子供たちは目を輝かせ、驚きと喜びに満ちた表情を見せます。このような瞬間は、子供たちの好奇心と探究心を育む大切さを改めて認識させられると同時に、教諭自身も新鮮な感動を味わうことができます。

さらに、友達と協力して何かを成し遂げた時の子供たちの達成感も、教諭にとって大きなやりがいに繋がります。例えば、運動会で力を合わせて競技に取り組んだ時、劇の練習で友達と役割を分担して演じた時、クラス全員で壁画を完成させた時など、子供たちは協力することの大切さと喜びを学び、大きな達成感を味わいます。その姿を見守る教諭も、子供たちの成長を心から喜び、共に達成感を分かち合うことができます。

また、保護者からの感謝の言葉も、幼稚園教諭のやりがいを支える大きな要素です。子供を預ける保護者にとって、幼稚園教諭は大切なパートナーです。子供たちの成長を支えているという実感と、保護者からの信頼は、幼稚園教諭としての誇りへと繋がります。

このように、幼稚園教諭は子供たちの未来を創造する一端を担っているという責任感と、日々成長していく子供たちと関わる中で得られる様々な喜びや感動を通して、大きなやりがいを感じながら仕事に取り組むことができます。

必要なスキル

幼稚園教諭の仕事は、未来を担う子どもたちの成長を支える、やりがいのある仕事です。この仕事で成功するためには、いくつかの大切な力が必要です。まず何よりも、子どもたち一人ひとりを大切に思う気持ち、そして子どもたちの気持ちに寄り添う力が欠かせません。子どもたちは、それぞれ違った個性や持ち味、そして発達の速さを持っています。一人ひとりの個性や特性をしっかりと理解し、その子に合ったやり方で教えたり、困っている時には助けてあげることが大切です。

保護者の方々としっかりとお話ができる力も重要です。日々の保育の様子や、お子さんの成長について、丁寧に分かりやすく伝えることはもちろん、保護者の方々からの相談にも、しっかりと耳を傾け、一緒に考えていく姿勢が大切です。保護者の方々と信頼関係を築くことが、より良い保育につながります。

他の先生方と力を合わせて仕事を進める力も必要です。保育の計画を立てたり、園の行事の準備をしたり、日々の保育の中で、他の先生方と協力して仕事を進める場面がたくさんあります。良い人間関係を築き、お互いに助け合い、協力し合うことで、より良い保育の環境を作り上げていくことができます。

これらの力は、一朝一夕で身につくものではありません。日々の子どもたちとの触れ合いや、保護者の方々、そして同僚の先生方との関わりの中で、学び続け、磨き続けることが大切です。そうすることで、子どもたちにとって、より良い、質の高い保育を提供することができるようになります。子どもたちの笑顔のために、そして、保護者の方々に安心してお子さんを預けていただけるように、これらの大切な力を、これからも伸ばし続けていきましょう。

| 必要な力 | 詳細 |

|---|---|

| 子どもたち一人ひとりを大切に思う気持ち、そして子どもたちの気持ちに寄り添う力 | 子どもたちの個性や特性を理解し、適切な方法で教え、困っている時には助ける。 |

| 保護者の方々としっかりとお話ができる力 | 保育の様子や子どもの成長を伝え、保護者からの相談に耳を傾け、一緒に考える。 |

| 他の先生方と力を合わせて仕事を進める力 | 保育計画や行事の準備、日々の保育の中で、協力して仕事を進める。 |

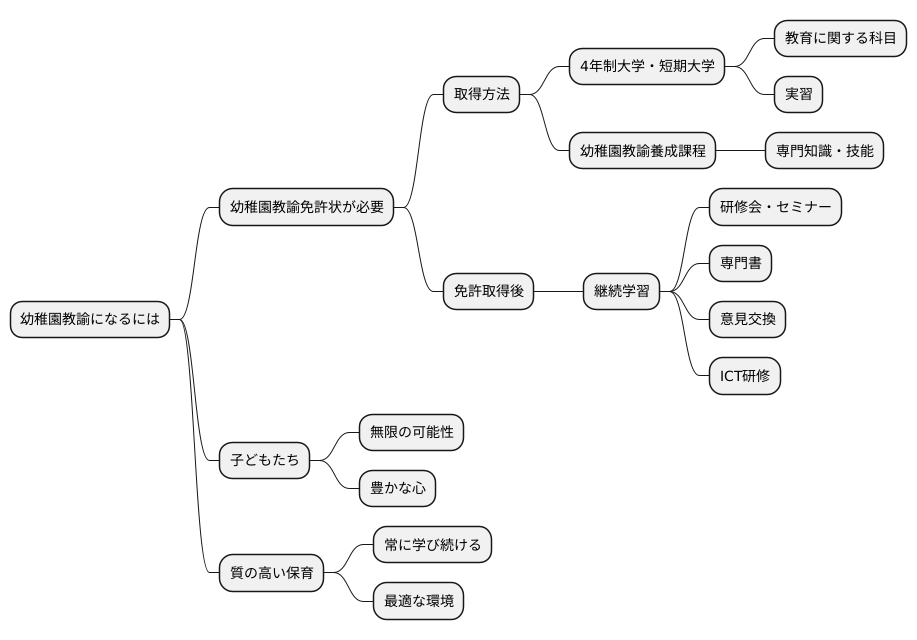

資格

幼稚園教諭になるには、幼稚園教諭免許状が必要です。この免許状は、子どもたちの教育を担う大切な資格であり、取得するには大きく分けて二つの道があります。一つは、四年制大学や短期大学で必要な単位を取得する方法です。教育に関する様々な科目を学び、実習を通して実践的な経験を積むことで、教諭としての基礎を築きます。もう一つは、幼稚園教諭養成課程のある学校を卒業する方法です。これらの学校では、免許状取得に必要な科目が体系的に構成されており、より専門的な知識と技能を身につけることができます。どちらの道を選ぶにしても、子どもたちの成長を支えるという責任の重さを自覚し、真摯に学ぶ姿勢が求められます。

免許状を取得したからといって、それで終わりではありません。子どもを取り巻く環境は常に変化し、教育の現場も日々新しい課題に直面しています。そのため、幼稚園教諭には、常に学び続け、新しい知識や技術を習得していく姿勢が求められます。例えば、自治体や団体が主催する研修会やセミナーに参加することで、最新の保育動向や指導法を学ぶことができます。また、専門書を読んだり、他の教諭と意見交換をしたりすることで、自分の保育実践を振り返り、改善していくことができます。近年では、情報通信技術を活用した保育も注目されており、パソコンやタブレット端末を使いこなすための研修も重要性を増しています。

子どもたちは、無限の可能性を秘めています。その可能性を最大限に引き出し、豊かな心を育むためには、質の高い保育を提供することが不可欠です。そのためにも、幼稚園教諭は、常に学び続けるという強い意志を持ち、子どもたちにとって最適な環境を提供するために努力していく必要があります。子どもたちの笑顔のために、そして未来を担う人材を育成するために、幼稚園教諭の役割は極めて重要です。

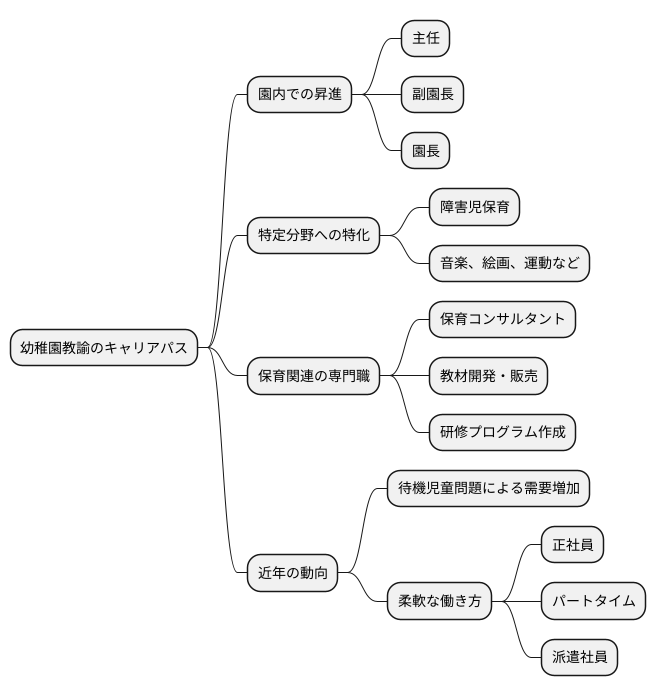

キャリアパス

幼稚園教諭の仕事は、未来を担う子供たちの成長を支える、やりがいのある仕事です。そして、そのキャリアパスは実に多様です。まず、園の中で経験を積み重ねることで、主任、副園長、そして園長へとステップアップしていくことができます。これは、長年培ってきた保育の技術や知識、そして園児や保護者との信頼関係を評価されての昇進と言えるでしょう。

また、特定の分野に特化して専門性を高める道もあります。例えば、障害を持つお子さんの保育に力を入れる、あるいは、音楽や絵画、運動など特定の教育活動に力を入れる園に転職することで、自分の得意分野を活かし、より専門的な知識や技術を身につけることができます。

さらに、近年注目されているのが、保育に関する知識や経験を活かして、活躍の場を広げる働き方です。例えば、保育コンサルタントとして、様々な園の運営や保育内容について助言を行う仕事や、保育関連企業で教材の開発や販売、研修プログラムの作成などに携わる仕事などがあります。これらは、これまでの経験を活かしながら、新たな挑戦ができる魅力的な選択肢と言えるでしょう。

特に、近年は待機児童問題の深刻化に伴い、保育の需要はますます高まっており、幼稚園教諭の活躍の場は広がる一方です。正社員だけでなく、パートタイムや派遣社員など、様々な雇用形態を選択できるようになり、より柔軟な働き方が可能になっています。子育て中の先生も、自分のライフスタイルに合わせて働くことができるようになり、長く続けられる仕事としても魅力的です。このように、幼稚園教諭のキャリアパスは多様化しており、自分の目指す方向性に合わせて様々な道を選ぶことができます。

転職

幼稚園教諭の転職は、人生における様々な転機で検討されるものです。結婚や出産、子育てといったライフステージの変化に伴い、働き方を見直すことは自然な流れです。家庭と仕事の両立を目指す上で、勤務時間や勤務場所の変更は重要な要素となります。例えば、残業の少ない職場や自宅に近い園を選ぶことで、ゆとりを持って子どもと向き合う時間を確保できるようになります。また、フルタイム勤務が難しい場合は、パートタイムや派遣社員といった形態を選択することも可能です。

転職の動機は、ライフスタイルの変化だけではありません。専門性を高めたい、新しい環境で挑戦したいという向上心も、転職を後押しする大きな要因となります。例えば、特定の年齢層の保育に特化した園や、障害児保育に力を入れている園など、自分の得意分野や興味関心に基づいて転職先を選ぶことができます。また、これまでの経験を活かしながら、主任や園長といった管理職を目指すことも可能です。より責任ある立場で、保育の質の向上に貢献したいという思いを持つ人も少なくありません。

転職活動を成功させるためには、保育経験や資格、子どもへの愛情や情熱を効果的に伝えることが大切です。これまでの経験を通して身につけたスキルや知識、子どもたちとの関わり方などを具体的に説明することで、採用担当者に自身の強みを理解してもらうことができます。また、志望する園の教育方針や理念を事前にしっかりと調べ、自分の考えと合致するかどうかを見極めることも重要です。園の雰囲気や職員の人間関係なども確認することで、長く働き続けられる職場かどうかを判断する材料となります。面接では、明るく笑顔でハキハキと話すとともに、子どもたちに対する温かい思いを伝えることで、好印象を与えられるでしょう。

| 転職理由 | 具体的な例 | 転職活動のポイント |

|---|---|---|

| ライフステージの変化 | 結婚、出産、子育てに伴う働き方の見直し 残業の少ない職場、自宅に近い園 パートタイム、派遣社員 |

保育経験、資格、子どもへの愛情や情熱を効果的に伝える これまでの経験を通して身につけたスキルや知識、子どもたちとの関わり方を具体的に説明する |

| キャリアアップ・スキルアップ | 専門性を高めたい、新しい環境で挑戦したい 特定の年齢層の保育に特化した園、障害児保育に力を入れている園 主任や園長といった管理職 |

志望する園の教育方針や理念を事前にしっかりと調べる 園の雰囲気や職員の人間関係なども確認する |