イベントプランナー:夢を形にする仕事

転職の質問

『イベントプランナー』になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

イベントプランナーになるには、色々な道があります。専門学校や大学でイベントに関する勉強をする道や、イベント制作会社などで実務経験を積む道もあります。大切なのは、企画力、表現力、そして人と話す力を磨くことです。

転職の質問

企画力、表現力、人と話す力ですか。どうすれば磨けますか?

転職研究家

色々なことに興味を持って、たくさんの経験をすることが大切です。例えば、趣味でイベントを企画してみたり、ボランティアでイベントの手伝いをしたり、色々な人と話をする機会を増やすのも良いでしょう。そうした経験を通して、自然とこれらの力が身についていきます。

イベントプランナー

- イベントプランナーの主な仕事内容

- 企業の販売促進のための催しやフェスティバルなど、さまざまなイベントの企画立案を行うの仕事です。イベントの趣旨や目的を考えて、内容にあった演出方法や構成を考えます。イベント制作スタッフとの決定的な違いは、企画立案を行うため、アイデアや表現力を求められることと、これをクライアントに対して過不足なく提案するコミュニケーション能力を求められる点にあります。

- イベントプランナーになるには

- 特に必須となる資格はありませんし、学歴も原則不要です。大学・短大・専門学校等を卒業した後、広告代理店やイベント企画会社に就職し、経験を積みキャリアアップしていくのが一般的です。時間の許す限りアンテナを張って、多くのイベントやライブなどを見て感性を磨いておく事が大切です。好奇心が旺盛な人、リーダーシップを取れる人が向いています。また、音響、照明などイベントに関連するあらゆる分野に精通している事も条件となります。

仕事の概要

催し事を企画し、運営するのが催し物企画者の仕事です。結婚式や会議、展示会、演奏会など、様々な催し物が対象となります。顧客の要望を丁寧に聞き取り、予算や日程、場所、出演者、仕出しなどを考慮しながら、催し物全体の構成を考えます。

まず、顧客との打ち合わせで、催し物の目的や内容、規模、参加者層などを詳細に把握します。顧客のイメージを具体化し、実現可能な計画へと落とし込んでいくことが重要です。限られた予算内で最大限の効果を生み出すため、費用対効果を常に意識しなければなりません。

次に、場所の確保や出演者の選定、必要な機材の手配など、具体的な準備を進めます。関係各所との連絡や調整を行い、滞りなく準備を進めるための調整力が求められます。また、当日のスケジュールや進行手順を綿密に作成し、不測の事態にも対応できるよう準備しておかなければなりません。

催し物当日には、現場責任者として全体の指揮を執り、円滑な運営を監督します。出演者やスタッフへの指示、時間管理、トラブル対応など、臨機応変な対応力が求められます。催し物が成功裏に終わるまで、気を抜く暇はありません。

催し物企画者には、創造性と緻密さが求められます。顧客の要望を汲み取り、斬新なアイデアで魅力的な催し物を企画する一方で、細部にまで気を配り、綿密な計画を立てる必要があります。多くの関係者と協力しながら、一つの催し物を作り上げていく過程は、大変ながらも大きなやりがいを感じられる仕事です。催し物の成功は、企画者の力量にかかっていると言っても言い過ぎではありません。

| 業務内容 | 必要なスキル |

|---|---|

| 顧客との打ち合わせ 催し物の目的、内容、規模、参加者層などを詳細に把握 顧客のイメージを具体化し、実現可能な計画へ 費用対効果を常に意識 |

顧客の要望を丁寧に聞き取る力 |

| 場所の確保、出演者の選定、機材の手配 関係各所との連絡や調整 当日のスケジュールや進行手順の作成 不測の事態にも対応できる準備 |

調整力、準備力 |

| 現場責任者として全体の指揮 出演者やスタッフへの指示、時間管理、トラブル対応 |

臨機応変な対応力 |

| 顧客の要望を汲み取り、斬新なアイデアで魅力的な催し物を企画 細部にまで気を配り、綿密な計画を立てる 多くの関係者と協力 |

創造性と緻密さ |

キャリアの始め方

催し物の企画担当者を目指す道は、必ずしも資格取得が必要なわけではありません。資格がなくても目指せる道は広く開かれています。しかし、専門の学校や大学で催し物の企画や運営について学ぶことは、基礎知識と実践的な力を身につける上で大きな助けとなります。専門知識を体系的に学ぶことで、現場で起こる様々な状況に的確に対応できる能力が養われます。

経験がない状態から始める場合は、催し物会社や宿泊施設、結婚式場などに就職し、補助役として経験を積むのが一般的な道です。先輩の企画担当者の指導を受けながら、現場での知識や技術を学び、少しずつ責任ある仕事を任されるようになります。たとえば、最初は会場設営や備品準備などの簡単な作業から始め、徐々に顧客との打ち合わせや予算管理といった重要な業務に携わるようになるでしょう。

催し物制作会社でのアルバイトも、貴重な経験を得る良い機会です。様々な催し物に携わることで、自分の得意な分野や興味のある分野を見つけることができます。大きな音楽祭から小さな地域のお祭りまで、多種多様な催し物に関わることで、それぞれの分野における専門知識や人脈を築くことができます。また、アルバイトを通して、企画立案から実施、事後処理までの一連の流れを経験することで、催し物企画担当者としての仕事の全体像を把握し、将来のキャリアプランを描く上でも役立ちます。

さらに、自主的に地域活動やボランティア活動に参加し、小規模な催し物を企画・運営してみることも貴重な経験となります。限られた予算や人員の中で、創意工夫を凝らしながら目標を達成する経験は、将来、プロの企画担当者として働く上で大きな強みとなるでしょう。これらの経験を通して、コミュニケーション能力や問題解決能力、リーダーシップといった、催し物企画担当者に必要な能力を磨くことができます。

| 方法 | メリット | 詳細 |

|---|---|---|

| 専門学校/大学 | 基礎知識と実践的な力の習得 | 体系的な学習で様々な状況への対応能力を養う |

| 催し物会社等への就職 | 現場での経験蓄積 | 補助役から始め、徐々に責任ある仕事を担当 |

| 催し物制作会社でのアルバイト | 様々な催し物への関与、得意分野・興味の発見 | 多種多様な催し物で専門知識・人脈を築き、仕事の全体像を把握 |

| 地域活動/ボランティア活動 | 小規模催し物の企画・運営経験 | 限られた資源での創意工夫、コミュニケーション能力・問題解決能力・リーダーシップを磨く |

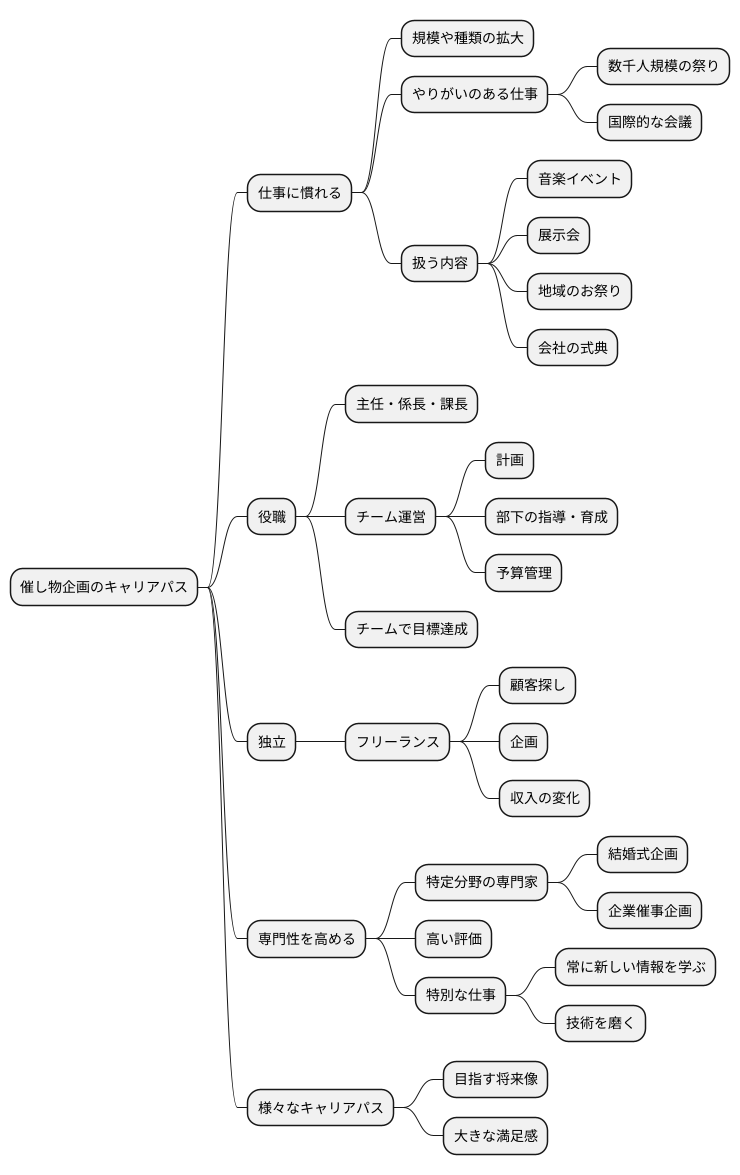

キャリアアップの道

仕事に慣れてくると、経験を積み重ねるにつれて、担当させてもらえる催しの規模や種類も大きくなり、やりがいのある仕事に挑戦できるようになります。例えば、数千人規模の大きな祭りや、国際的な会議といった、影響力の大きい催しを任されることもあるでしょう。また、扱う内容も、音楽イベントや展示会、地域のお祭り、会社の式典など、多岐にわたります。

役職についても、主任や係長、課長といった役職に就き、チームをまとめて催しを運営する立場になることもあります。チームを率いる立場になると、計画を立てるだけでなく、部下の指導や育成、予算の管理など、より幅広い仕事に携わることになります。部下を育て、チーム全体で目標を達成できたときは、大きな喜びを感じることができるでしょう。

会社に勤めるだけでなく、独立してフリーランスの催し物企画者として活動する道もあります。フリーランスになると、自分自身で顧客を探し、自分の考えた企画で催しを成功させる必要があります。大変なことも多いですが、自分の力で仕事を作り上げ、成功に導くことで、会社員とは違ったやり fulfilling experience を得ることができるでしょう。収入も、自分の成果次第で大きく変わる可能性があります。

さらに、特定の分野に特化した専門性を高めることで、その分野の専門家として活躍することもできます。例えば、結婚式の企画者や、企業の催し物専門の企画者など、自分の得意な分野を深く掘り下げることで、より高い評価を得て、特別な仕事に挑戦できるようになるでしょう。専門性を高めるためには、常に新しい情報を学び、技術を磨く努力が必要です。

このように、催し物企画の仕事は、経験を積むことで様々なキャリアパスを描くことができます。自分の目指す将来像を描き、それに向かって努力を続けることで、仕事を通じて大きな満足感を得ることができるでしょう。

必要なスキルと能力

催し物を企画する仕事には、様々な力が必要とされます。人と円滑にやり取りする力は、お客さんの望みを的確に捉え、関係者と息を合わせて仕事を進める上で欠かせません。イベントを成功させるためには、お客さんの気持ちを汲み取り、その思いを形にすることが重要です。

また、話し合いを通して、条件などをまとめていく力も重要です。会場の担当者や出演者など、様々な立場の人と交渉し、イベント全体をスムーズに進めるために、互いの妥協点を見つける必要があります。さらに、催し物では、予期せぬ出来事が起こることも少なくありません。例えば、当日に機材のトラブルが発生したり、天候が急変したりすることもあります。そのような時でも、慌てずに状況を把握し、素早く的確な判断をしなければなりません。状況に応じて代替案を考えたり、関係者への連絡や調整を迅速に行ったりするなど、問題解決能力が求められます。

加えて、企画した内容を分かりやすく説明する力も大切です。お客さんや関係者に対して、イベントの目的や内容、計画などを効果的に伝えることで、理解と協力を得やすくなります。そのためには、資料作成や口頭での説明など、相手に合わせた表現方法を工夫する必要があります。

催し物の企画、運営には、日程や費用を管理する能力も必要不可欠です。イベントのスケジュールを立て、各作業の期限を守りながら進捗を管理することで、イベント全体の進行をスムーズにします。同時に、予算内でイベントを運営するために、費用計画を立て、支出を管理することも重要です。

最後に、常に新しい情報や流行に気を配り、独創的な発想で企画を生み出すことも大切です。世の中の動きを敏感に察知し、人々の興味関心を捉えた企画を立てることで、魅力的なイベントを作り上げることができます。そのためには、好奇心旺盛で、柔軟な考え方を持つことが重要です。

| 必要な力 | 詳細 |

|---|---|

| コミュニケーション能力 | お客さんの望みを的確に捉え、関係者と息を合わせて仕事を進める。 お客さんの気持ちを汲み取り、その思いを形にする。 |

| 交渉力・調整力 | 様々な立場の人と交渉し、互いの妥協点を見つける。 |

| 問題解決能力 | 予期せぬ出来事が起こった時、慌てずに状況を把握し、素早く的確な判断をする。 状況に応じて代替案を考えたり、関係者への連絡や調整を迅速に行う。 |

| 説明力 | イベントの目的や内容、計画などを効果的に伝え、理解と協力を得る。 相手に合わせた表現方法を工夫する(資料作成、口頭での説明など)。 |

| スケジュール管理能力・予算管理能力 | イベントのスケジュールを立て、各作業の期限を守りながら進捗を管理する。 予算内でイベントを運営するために、費用計画を立て、支出を管理する。 |

| 企画力・発想力 | 常に新しい情報や流行に気を配り、独創的な発想で企画を生み出す。 世の中の動きを敏感に察知し、人々の興味関心を捉えた企画を立てる。 |

| その他 | 好奇心旺盛、柔軟な考え方 |

仕事のやりがい

催し物を企画する仕事は、苦労も多いですが、それに見合うだけの大きな満足感を得られる仕事です。自分が考え出した催し物がうまくいき、参加してくれた人たちが笑顔で楽しんでくれる様子を直接見ると、何にも代えがたい達成感で胸がいっぱいになります。多くの人に感動や喜びを届けられることは、この仕事の最も大きな魅力と言えるでしょう。

例えば、地域のお祭りを企画する場合、準備段階では様々な課題に直面します。限られた予算内で会場を手配したり、多くの関係者と連絡を取り合い調整したり、当日の天候に左右されないような対策を考えたりと、苦労は尽きません。しかし、お祭りが無事に終わり、たくさんの人が笑顔で会場を後にする姿を見ると、それまでの苦労が全て報われたような気持ちになります。子どもたちが楽しそうに遊ぶ姿や、大人たちが笑顔で語り合う様子を見るたびに、この仕事を選んで良かったと心から実感します。

また、この仕事は様々な分野の人と関わりを持つことができるのも大きな魅力です。地域の住民、役所の担当者、舞台設営の業者、警備員、売店の店主など、実に多くの人と協力して催し物を作っていきます。それぞれの分野のプロフェッショナルと交流することで、新たな知識や視点を学ぶことができます。例えば、舞台設営の業者とのやり取りを通して、照明や音響の技術について学ぶことができたり、売店の店主との会話から地域の人気商品について知ることができたりと、日々新しい発見があります。

このように、催し物を企画する仕事は、常に刺激的な環境で自分自身の成長を実感しながら働くことができる仕事です。大変なことも多いですが、それ以上に得られるものが多い、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

| メリット | 具体例 |

|---|---|

| 大きな満足感、達成感 | 企画した催し物がうまくいき、参加者が笑顔で楽しんでくれる様子を見る |

| 多くの人に感動や喜びを届けることができる | 地域のお祭りが無事に終わり、たくさんの人が笑顔で会場を後にする |

| 様々な分野の人と関わりを持つことができる | 地域の住民、役所の担当者、舞台設営の業者、警備員、売店の店主など |

| 自分自身の成長を実感しながら働くことができる | 照明や音響の技術、地域の人気商品についての知識習得 |

将来の展望

催し物の世界は、まさに変わり続ける世界です。新しい技術や流行が現れるたびに、催し物の形も進化を遂げるでしょう。画面越しの催し物や仮想空間での催し物など、これからさらに様々な形になっていくと予想されます。

催し物を企画する人は、常に新しい情報や技術を学び、変化に対応できる力が必要です。例えば、最新の映像技術や音響装置、舞台演出の方法などを常に研究し、取り入れる必要があります。また、仮想空間での催し物が増えていく中で、仮想現実や拡張現実といった技術にも精通しておく必要があるでしょう。さらに、感染症対策や安全管理といった、参加者の安心安全を守るための知識も不可欠です。

催し物の世界は、流行や社会情勢に大きく左右されます。近年では、感染症の流行により、多くの催し物が中止や延期を余儀なくされました。このような状況下でも、催し物を企画する人は、状況に合わせて柔軟に対応していく必要があります。例えば、画面越しの催し物に切り替えたり、規模を縮小して開催したりと、様々な工夫が求められます。

しかし、人が集まり、感動や喜びを分かち合いたいという気持ちは、時代が変わっても決してなくならないでしょう。催し物は、人と人との繋がりを生み出し、地域社会を活性化させる力を持っています。結婚式や祭り、地域のお祝い事など、催し物は私たちの生活に彩りを与え、心の豊かさを育む大切なものです。

催し物を企画する人は、これからも人と人との繋がりを創り出し、社会に貢献していく重要な役割を担うと考えられます。時代に合わせて変化に対応しながらも、人々の心に響く催し物を創り続けていくことが求められています。

| 催し物の特徴 | 企画者に求められる能力 | 催し物の役割 |

|---|---|---|

| 常に変化する 新しい技術や流行への対応が必要 仮想空間など多様な形態 |

最新技術の習得(映像、音響、演出、VR/AR) 安全管理知識 状況に応じた柔軟な対応力 |

人と人との繋がりを生み出す 地域社会の活性化 生活に彩りを与え、心の豊かさを育む |