メイクセラピスト:美と癒しで彩るキャリア

転職の質問

『顔の傷ややけど、外見に悩みを持つ人の心に寄り添い、化粧で外見を美しくするだけでなく、心の支えとなるメイクセラピスト』になるには、どうしたらいいですか?

転職研究家

まず、メイクの技術をしっかり学ぶ必要があります。専門学校や、化粧品会社が運営するメイクアップスクールなどで、基礎から応用まで学ぶといいですね。また、カウンセリングの知識も大切です。心理学を学んだり、カウンセリングの講座を受講するのも良いでしょう。

転職の質問

メイクとカウンセリングの両方を学ぶ必要があるんですね。他に大切なことはありますか?

転職研究家

はい。傷や皮膚に関する知識も重要です。皮膚科学や、アトピー性皮膚炎など、皮膚のトラブルについて学ぶと、より専門的なサポートができます。また、医療機関と連携することもあるので、医療に関する知識も役立ちます。

メイクセラピスト

- メイクセラピストの主な仕事内容

- 顔の傷ややけど、外見コンプレックスなどの悩みを持つ方などに、心理カウンセリングの手法や色彩学を取り入れたメイクアップを提供し、外見を美しくするだけでなく、メンタルサポートを行うのが仕事です。

- メイクセラピストになるには

- 必須の資格はありませんが、メイクの技術はもちろん、心理学の知識や正しいスキンケア方法・化粧品に関する知識などを身につけると良いでしょう。メイクをすることによって心理面もケアする仕事なので、社交的で人から信頼される人柄であることが求められます。また、技術やセンスを磨き続ける努力も必要です。

心を彩るメイクセラピーとは

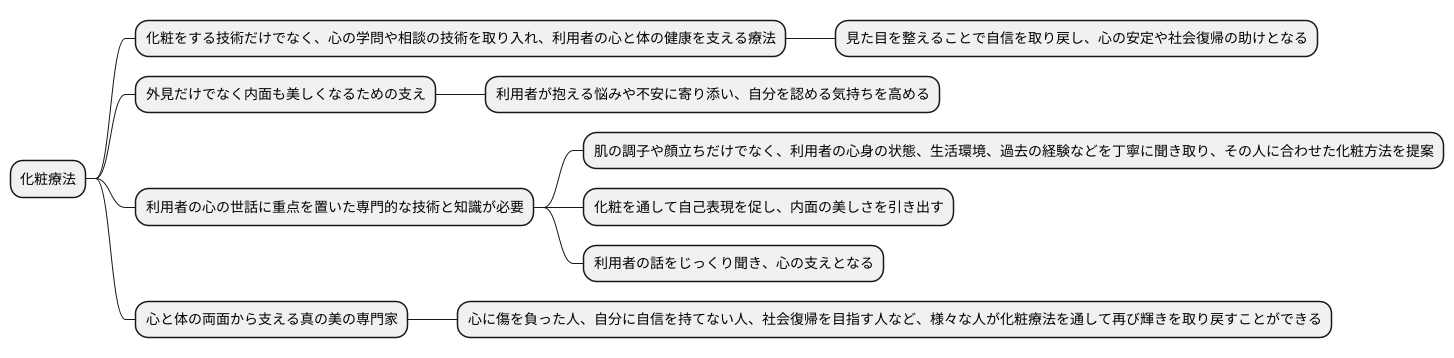

化粧療法とは、ただ化粧をする技術だけでなく、心の学問や相談の技術を取り入れ、利用者の心と体の健康を支える療法です。見た目を整えることで自信を取り戻し、心の安定や社会復帰の助けとなることを目指します。病気や怪我、心の負担などで心に傷を負った人々にとって、化粧療法は希望の光となることがあります。

化粧療法は、外見だけでなく内面も美しくなるための支えを行います。これが化粧療法士の役割です。施術を通して、利用者が抱える悩みや不安に寄り添い、自分を認める気持ちを高めるお手伝いをします。

ただ化粧をする専門家とは違い、利用者の心の世話に重点を置いた専門的な技術と知識が必要とされます。具体的には、肌の調子や顔立ちだけでなく、利用者の心身の状態、生活環境、過去の経験などを丁寧に聞き取り、その人に合わせた化粧方法を提案します。また、化粧を通して自己表現を促し、内面の美しさを引き出すことも大切な仕事です。

時には、利用者の話をじっくり聞き、心の支えとなることもあります。

化粧療法士は、美しさ癒しを組み合わせた、心と体の両面から支える真の美の専門家と言えるでしょう。心に傷を負った人、自分に自信を持てない人、社会復帰を目指す人など、様々な人が化粧療法を通して再び輝きを取り戻すことができるのです。

多様な活躍の場

化粧療法士と呼ばれる方々の活躍の場は、美容業界だけにとどまりません。病院や医院、高齢者施設、障がい者支援施設といった医療や福祉の分野でも、その需要は高まっています。

例えば、がん治療による外見の変化に悩む患者さん。治療によって髪が抜けたり、肌の色が変わったりすることで、心に大きな負担を抱えてしまう方が少なくありません。そんな患者さんに対して、医療の知識に基づいた化粧を施し、心のケアを行うことで、治療に向かう気持ちの向上を支えることができます。患者さんの気持ちを尊重し、その方の持つ美しさを最大限に引き出すことで、自信を取り戻し、前向きな気持ちで治療に臨めるようサポートするのです。

また、高齢者施設では、化粧や肌の手入れを通じて入居者の生活の質を高め、社会とのつながりを保つお手伝いをします。加齢に伴う肌の変化や身体機能の低下によって、おしゃれをする機会が減ってしまう方もいます。しかし、化粧療法士は、高齢者の方々が自分らしい美しさを見つけ、おしゃれを楽しむ喜びを再発見できるよう支援します。

さらに、美容室や化粧品会社、学校など、活躍の場は多岐にわたります。それぞれの場所で求められる技能や知識は違いますが、化粧療法の根底にある「人を美しく、そして幸せにする」という考えは変わりません。

高齢化社会の進展や、人々の健康に対する意識の高まりとともに、化粧療法士の役割はますます重要になってきています。今後、さらに多様化する人々の求めに応えるため、化粧療法士の活躍の場はさらに広がり、活躍の機会も増えていくことが期待されます。

| 活躍の場 | 具体的な活動内容 |

|---|---|

| 病院や医院 | がん治療による外見の変化に悩む患者さんに対し、医療の知識に基づいた化粧を施し、心のケアを行う。 |

| 高齢者施設 | 化粧や肌の手入れを通じて入居者の生活の質を高め、社会とのつながりを保つお手伝いをする。 |

| 障がい者支援施設 | (具体的な活動内容は本文に明記されていません) |

| 美容室、化粧品会社、学校など | それぞれの場所で求められる技能や知識は異なるが、「人を美しく、そして幸せにする」という考えに基づいて活動する。 |

必要な資格と技術

化粧療法士になるために、国家資格は必須ではありません。ですが、一般社団法人日本化粧療法協会が認定する「化粧療法士」の資格を取得していれば、専門的な知識と技術を証明できます。それによって、利用者の方々からの信頼を得やすくなります。資格取得を目指すには、化粧の技術、肌の手入れ、相談対応、心理学など、様々な分野の勉強が必要です。試験対策講座を受講したり、指定の書籍で学習したり、様々な学習方法があります。

医療機関や福祉施設で働くことを希望する場合は、医療や福祉に関する知識も必要です。例えば、肌の病気や障害に関する知識、高齢者や障がい者の心理や身体的特徴への理解などが求められます。資格取得後は、研鑽を積むことが大切です。学会や研究会に参加して最新の知識や技術を学ぶことで、より質の高いサービスを提供できるようになります。

化粧療法士にとって、技術と同じくらい大切なのは、相手と円滑に意思疎通する能力や、相手の気持ちに寄り添う姿勢です。利用者の方々は、様々な悩みや不安を抱えています。そのため、ただ化粧をするだけでなく、じっくりと話を聞き、気持ちに寄り添い、安心感を与えることが重要です。相手の気持ちを理解し、共感することで、信頼関係を築き、より効果的な化粧療法を提供できます。

技術力に加えて、豊かな人間性を磨くことで、真のプロの化粧療法士として活躍できるでしょう。常に学び続け、利用者の方々に寄り添う温かい心を持つことで、多くの人々を笑顔にし、人生を輝かせるお手伝いができます。化粧療法士は、人の心を癒し、自信を与える、やりがいのある仕事です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格 | 国家資格は必須ではないが、一般社団法人日本化粧療法協会が認定する「化粧療法士」の資格を取得することで専門性と信頼性を高めることができる。 |

| 学習内容 | 化粧技術、肌の手入れ、相談対応、心理学など。医療機関・福祉施設勤務希望者は医療・福祉知識も必要。 |

| 資格取得後 | 継続的な研鑽が必要。学会・研究会参加を通じて最新知識・技術習得に努める。 |

| 重要な能力 | 技術力に加え、円滑な意思疎通能力、共感力、傾聴力。利用者の悩みや不安に寄り添い、安心感を与えることが重要。 |

| 人間性 | 豊かな人間性を磨くことで真のプロとして活躍可能。 |

やりがいと未来への展望

化粧療法士は、お客様の人生に直接的に関わり、変化をもたらすことができる、やりがいのある仕事です。お客様が化粧を通して自信を取り戻し、笑顔になる瞬間は、この仕事の大きな喜びです。

化粧療法士の仕事は、単に化粧を施すだけではなく、お客様の内面的な美しさを引き出すお手伝いをすることです。お客様との信頼関係を築き、お悩みやご希望を丁寧に伺いながら、一人ひとりに合った化粧をご提案します。お客様が鏡を見て笑顔になったとき、そして「気持ちが明るくなった」「前向きになれた」といった言葉をいただいたときに、大きなやりがいを感じます。

医療や福祉の現場では、お客様の社会復帰を支援するなど、社会貢献度の高い仕事でもあります。病気や事故などで外見に変化があった方、あるいは精神的な理由で自信を失っている方にとって、化粧は再び社会とつながるための大切な手段となります。化粧療法士は、そうした方々の社会復帰をサポートし、自信を取り戻し、前向きに生きていくためのお手伝いをします。

高齢化社会の進展や、心の健康管理への関心の高まりとともに、化粧療法の需要はますます増加していくと予想されます。高齢者はもちろんのこと、若い世代でもストレスや不安を抱える人が増えています。化粧療法は、そうした人々に癒しや安らぎを提供するだけでなく、自信や活力を与える効果も期待できます。

美と癒しを提供する専門家として、化粧療法士の未来は明るく、可能性に満ち溢れています。美容業界だけでなく、医療や福祉の分野でも活躍の場は広がっており、今後ますます需要が高まることが予想されます。専門的な知識と技術を身につけることで、様々な分野で活躍できる、やりがいのある仕事です。

| 職業 | 化粧療法士 |

|---|---|

| 仕事内容 | お客様に化粧を施すだけでなく、内面的な美を引き出す。医療・福祉現場では社会復帰支援を行う。 |

| やりがい | お客様の人生に変化をもたらす。お客様の笑顔、自信を取り戻す姿を見る。社会貢献。 |

| 将来性 | 高齢化社会、心の健康管理への関心の高まりから需要増加が見込まれる。美容業界以外に医療・福祉分野での活躍も期待される。 |

目指す人のための道筋

化粧療法士を目指すには、まず化粧の基礎知識と技術をしっかりと身につけることが重要です。どのように化粧品を使うのか、肌質に合わせた化粧方法、顔立ちに合わせた化粧方法など、幅広い知識と技術が必要です。これらの基礎を学ぶには、専門学校や養成学校に通うのが近道です。学校では、プロの講師から直接指導を受けることができ、実践的な技術を学ぶことができます。また、資格取得を目指すことも、将来の活躍の場を広げるために大切です。化粧師などの資格を取得することで、自分の技術を証明することができます。

基礎を学んだ後は、化粧療法の専門講座を受講し、心理学や相談技術の知識を深めましょう。化粧療法士は、ただ化粧をするだけでなく、相手の心に寄り添い、自信を取り戻せるようにサポートする役割を担います。そのため、心理学や相談技術は欠かせない要素です。専門講座では、心の仕組みや相談方法などを学ぶことができます。

実践経験を積むことも、一人前の化粧療法士になるために重要です。美容院や病院などで助手として働き、お客様と接する経験を積みましょう。お客様の肌質や悩みに合わせて化粧を行うことで、実践的な技術を磨くことができます。また、ボランティア活動に参加し、様々な人と接する機会を作ることも大切です。様々な年齢や境遇の方と接することで、コミュニケーション能力を高めることができます。

化粧療法士として活躍するためには、常に学び続ける姿勢が大切です。関連書籍を読んだり、研修会に参加したりして、最新の知識や技術を習得しましょう。また、周りの先輩や同僚から学ぶことも多くあります。積極的に話しかけ、良い人間関係を築くことで、多くのことを学ぶことができます。技術だけでなく、相手への思いやりや誠実さなどの人間性を磨くことも、優れた化粧療法士になるために大切な要素です。

| ステップ | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 1. 基礎学習 | 化粧の基礎知識と技術を学ぶ(化粧品の使い方、肌質・顔立ちに合わせた化粧方法など) 専門学校や養成学校に通い、プロの講師から指導を受ける 化粧師などの資格取得を目指す |

幅広い知識と技術を習得 実践的な技術を学ぶ 将来の活躍の場を広げる |

| 2. 専門知識習得 | 化粧療法の専門講座を受講し、心理学や相談技術の知識を深める | 相手の心に寄り添い、自信を取り戻せるようにサポートする役割を担うために必要な知識を習得 |

| 3. 実践経験 | 美容院や病院などで助手として働き、お客様と接する経験を積む お客様の肌質や悩みに合わせて化粧を行う ボランティア活動に参加し、様々な人と接する機会を作る |

実践的な技術を磨く コミュニケーション能力を高める |

| 4. 継続学習 | 関連書籍を読んだり、研修会に参加したりして、最新の知識や技術を習得する 周りの先輩や同僚から学ぶ 良い人間関係を築く |

常に最新の知識や技術を習得 人間性を磨く |

まとめ

化粧療法士は、美しさやすこやかさを通じて人々を幸せにする、やりがいのある仕事です。外見の美しさだけでなく、心のケアも同時に行うため、幅広い知識と技術が求められます。具体的には、化粧の技術に加え、心理学や相談援助の知識も必要となります。お客様一人ひとりの悩みに寄り添い、心身の健康を支えることが、化粧療法士の重要な役割です。

近年、高齢化が進むにつれて、高齢者の健康維持や生活の質の向上に対する意識が高まっています。同時に、心の健康に関心を持つ人も増えており、これらを背景に化粧療法士の需要はますます高まっています。化粧療法士は、高齢者施設や病院などで働くだけでなく、個人で開業することも可能です。活躍の場は多岐にわたり、今後ますます活躍が期待される職業と言えるでしょう。

化粧療法士を目指す人は、専門学校や養成講座などで必要な知識や技術を学ぶ必要があります。資格取得を目指すことも、仕事の幅を広げる上で重要です。技術的な面だけでなく、お客様に寄り添う共感力や、スムーズな意思疎通のための対人能力も磨くことが大切です。常に新しい情報や技術を学び続けることで、お客様により良いサービスを提供できるようになります。

美しさやすこやかさを通じて社会に貢献したい、人々を幸せにしたいという強い思いを持つ人が、未来の化粧療法士として活躍できるでしょう。自分自身の成長を楽しみながら、人々に喜びや自信を与える仕事に挑戦してみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 仕事内容 | 美しさやすこやかさを通じて人々を幸せにする。外見の美しさだけでなく心のケアも同時に行う。 |

| 必要なスキル | 化粧の技術、心理学、相談援助の知識、共感力、対人能力 |

| 活躍の場 | 高齢者施設、病院、個人開業など |

| 将来性 | 高齢化の進展、心の健康への関心の高まりから需要増加が見込まれる。 |

| 資格 | 資格取得は仕事の幅を広げる上で重要。 |

| 求められる人物像 | 美しさやすこやかさを通じて社会に貢献したい、人々を幸せにしたいという強い思いを持つ人。 |