指揮者への道:音楽の情熱をキャリアに

転職の質問

『指揮者』(指揮者はオーケストラの音色やテンポを図りつつ、全体の演奏をまとめあげてゆきます。指揮者の解釈によって、演奏のスタイルや曲のイメージが大きく変わるもので、解釈の違いがそのまま指揮者の個性となり、オーケストラの評価へとつながります。その解釈や奏法を各楽器奏者のメンバーに的確に伝え、全体でまとまるよう指揮をとる統率力、そして何よりも深い音楽的才能が要求されます。)になるには、どうすればいいですか?

転職研究家

まず、深い音楽の知識と演奏技術は必須だね。指揮者になる人は、幼い頃から楽器を習ったり、音楽理論を学んだりしていることが多いよ。それと、オーケストラの各楽器の特徴を理解していることも大切だ。

転職の質問

楽器の演奏技術も必要なんですか?

転職研究家

もちろん!指揮者は楽譜から作曲家の意図を読み取って、それを演奏者に伝える必要があるからね。そのためには、楽器の演奏経験を通して、音楽表現の幅を広げることがとても重要なんだよ。

指揮者

- 指揮者の主な仕事内容

- 指揮者はオーケストラの音色やテンポを図りつつ、全体の演奏をまとめあげてゆきます。指揮者の解釈によって、演奏のスタイルや曲のイメージが大きく変わるもので、解釈の違いがそのまま指揮者の個性となり、オーケストラの評価へとつながります。その解釈や奏法を各楽器奏者のメンバーに的確に伝え、全体でまとまるよう指揮をとる統率力、そして何よりも深い音楽的才能が要求されます。

- 指揮者になるには

- 特に必須となる資格はありません。音楽に関する高度な知識や技術ばかりでなく、芸術感覚が何よりも必要とされます。音楽大学などで、指揮者としての基礎を学んだ人が多いようです。楽器や声楽、作曲などを学び、音楽についての幅広い知識や経験を身につけた後、あらためて指揮者への道に進む人もいます。

指揮者になるには

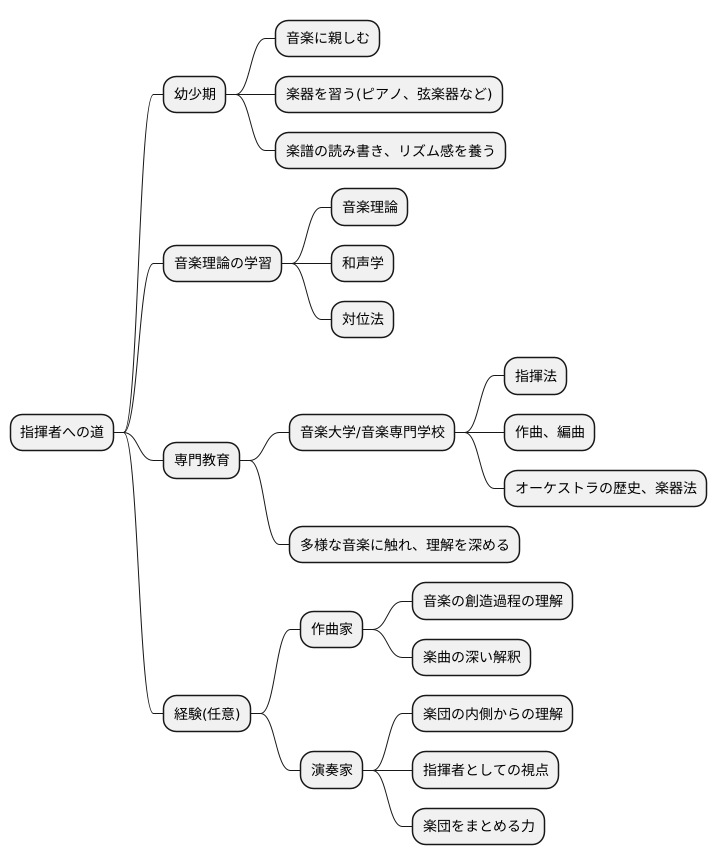

音楽を率いる、華やかな存在である指揮者。しかし、その道のりは決して平坦ではありません。才能と情熱、そして弛まぬ努力が必要不可欠です。指揮者を目指すには、まず幼少期から音楽に親しみ、確かな基礎を築くことが重要となります。多くの場合、ピアノや弦楽器などを習い始め、楽譜の読み書きやリズム感を養います。そして、音楽の仕組みを理解するために、音楽理論、和声学、対位法などを学びます。これらは、音楽を構成する要素を理解し、楽曲を分析する上で欠かせない知識です。

さらに、より専門的な学びを深めるために、音楽大学や音楽専門学校への進学が一般的です。そこでは、指揮法の授業はもちろんのこと、作曲や編曲、オーケストラの歴史や楽器法など、幅広い知識を吸収します。多様な音楽に触れ、深く理解することで、指揮者としての感性を磨くのです。また、指揮者の中には、作曲家や演奏家としての経験を持つ人も少なくありません。自ら作曲することで、音楽の創造過程を理解し、より深く楽曲を解釈することができます。また、オーケストラの一員として演奏することで、楽団の内側から音楽を理解し、指揮者としての視点を得ることも可能です。演奏家としての経験は、指揮者として楽団をまとめ、最高の音楽を作り上げる上で大きな力となるでしょう。

指揮者への道は長く険しいですが、音楽への情熱を持ち続け、努力を惜しまなければ、夢を実現できる可能性は広がります。才能を開花させ、聴衆を魅了する、素晴らしい指揮者を目指して、たゆまぬ精進を続けましょう。

研鑽を積む

音楽の世界で、指揮者として高い地位に就くことは容易ではありません。大学を卒業したばかりで、すぐにプロの指揮者として活躍できる人はほんの一握りです。大半の人は、大学院に進学して専門的な知識や技能を深めたり、世界的に有名な指揮者の指導を受けて研鑽を積むといった努力を重ねています。また、国内外で開催されるコンクールに挑戦することで、自身の力量を試すとともに、さらなる成長を促す機会として捉えている人も少なくありません。

指揮者にとって、技術を磨くことはもちろん重要ですが、それだけでは不十分です。優れた指揮者となるためには、豊かな人間性、人をまとめ上げる指導力、そして音楽に対する深い理解と洞察力を養う必要があります。これらの要素は、楽譜に書かれた音符を超えた、音楽の本質を捉え、表現するために欠かせないものです。

指揮台に立つということは、単に楽曲に合わせて指揮棒を振るだけではありません。オーケストラ全体の音楽性をまとめ上げ、演奏家一人ひとりの個性を引き出しながら、一つの調和のとれた音楽を作り上げるという、大きな責任を担います。そして、その音楽を通して、聴衆の心に感動を届けることが、指揮者の使命と言えるでしょう。そのためには、日々のたゆまぬ研鑽と弛まぬ自己鍛錬が不可欠です。常に学び続ける姿勢を持ち、自己の成長を追求することで、真に優れた指揮者へと近づいていくことができるのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 指揮者になるための道のり | 大学卒業後、すぐにプロになれるのは一握り。 大半は大学院進学や著名な指揮者の指導を受けるなど研鑽を積む。 コンクールに挑戦し、自身の力量を試す機会も多い。 |

| 優れた指揮者になるために必要な要素 | 技術に加え、豊かな人間性、指導力、音楽に対する深い理解と洞察力が必要。 |

| 指揮者の役割 | オーケストラ全体の音楽性をまとめ上げ、演奏家一人ひとりの個性を引き出し、調和のとれた音楽を作り上げる。 聴衆の心に感動を届ける。 |

| 指揮者として成長するために | 日々のたゆまぬ研鑽と弛まぬ自己鍛錬が不可欠。 常に学び続ける姿勢を持ち、自己の成長を追求する。 |

経験を積む

音楽の世界で指揮者として一人前になるためには、豊富な経験を積むことが何よりも大切です。華やかな舞台で活躍する姿を夢見る人も多いですが、そこにたどり着くまでには地道な努力の積み重ねが必要です。大きな演奏会の機会を得ることは容易ではありませんが、経験を積む方法は様々あります。

まずは、アマチュアオーケストラや地域の音楽団体などに所属し、指揮をする機会を積極的に探しましょう。地域の公民館や小規模なホールなどで行われる演奏会でも、貴重な経験となります。少人数の編成であっても、実際に指揮棒を振り、演奏をまとめていく経験は、指揮者としての技術向上に大きく貢献します。小さな演奏会を積み重ねることで、実践的な指揮の技術を磨き、音楽家とのコミュニケーション能力を高めることができます。

また、プロのオーケストラにアシスタント指揮者として参加する道も考えてみましょう。著名な指揮者の指導を直接受けながら、プロの現場での経験を積むことができる絶好の機会です。著名な指揮者の演奏を間近で見聞きするだけでなく、リハーサルに参加することで、演奏会の準備段階から学ぶことができます。楽譜の解釈や演奏家への指示の出し方など、プロの現場でしか学べない貴重な知識や技術を吸収し、将来、自分が指揮者として舞台に立つ時に役立てましょう。

そして、学ぶ姿勢を常に持ち続けることが重要です。演奏会やリハーサルへの参加だけでなく、楽譜の研究や音楽理論の学習など、あらゆる場面で学ぶ姿勢を持つことで、指揮者としての能力を向上させることができます。他の指揮者の演奏を聴きに行ったり、音楽関係者との交流を深めたりすることも、視野を広げる上で役立ちます。

指揮者への道は決して平坦ではありませんが、情熱と努力、そして学ぶ姿勢を持ち続けることで、夢を実現できる可能性は大きく広がります。焦らず、一つ一つ経験を積み重ねていくことが、成功への近道です。

| 方法 | 詳細 | メリット |

|---|---|---|

| アマチュアオーケストラ等への所属 | 地域の音楽団体などに所属し、指揮をする機会を積極的に探す。公民館や小規模ホールなどで行われる演奏会でも貴重な経験となる。 | 実践的な指揮の技術を磨き、音楽家とのコミュニケーション能力を高めることができる。 |

| プロオーケストラのアシスタント指揮者 | 著名な指揮者の指導を直接受けながら、プロの現場での経験を積む。リハーサル参加を通して、演奏会の準備段階から学ぶことができる。 | プロの現場でしか学べない貴重な知識や技術(楽譜の解釈、演奏家への指示の出し方など)を吸収できる。 |

| 継続的な学習 | 演奏会やリハーサルへの参加だけでなく、楽譜の研究や音楽理論の学習、他の指揮者の演奏を聴きに行く、音楽関係者との交流など。 | 指揮者としての能力を向上させ、視野を広げることができる。 |

人脈を広げる

音楽の世界は、人と人との繋がり無くしては考えられないと言えるでしょう。演奏家はもちろん、作曲家、音楽を批評する人、演奏会を支える運営に携わる人など、様々な立場の人々が複雑に絡み合い、一つの音楽を作り上げています。指揮者も例外ではなく、多くの人と関わり、良い関係を築くことで、活動の幅を広げることができるのです。

人脈を広げるためには、様々な機会を積極的に活用することが大切です。例えば、コンクールは腕試しをする場であると同時に、他の出場者や審査員と知り合う貴重な機会となります。演奏会もまた、聴衆だけでなく、共演者や関係者と出会える場です。さらに、セミナーや勉強会に参加することで、同じ志を持つ仲間や専門家と繋がることができます。

これらの場で自身の音楽性を積極的にアピールすることで、人々の記憶に残る存在となり、新たな仕事の依頼や共同制作の誘いなど、思わぬチャンスに繋がる可能性があります。

人脈作りで重要なのは、単に名刺交換をするだけではなく、良好な人間関係を築き、信頼関係を深めることです。日頃から周りの人に誠実に向き合い、相手の話を丁寧に聞き、感謝の気持ちを伝えることを心掛けましょう。そうすることで、相手との心の距離が縮まり、強い信頼関係が生まれます。

築き上げた信頼関係は、将来のキャリアにとって大きな財産となります。困った時に相談に乗ってくれる人がいたり、新たな仕事を紹介してくれる人がいたり、信頼できる仲間の存在は、指揮者としての道を歩む上で大きな支えとなるでしょう。音楽の世界で活躍するためには、技術を磨くことはもちろんのこと、人と人との繋がりを大切にし、幅広い人脈を築くことが不可欠です。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 音楽における人脈の重要性 | 音楽は様々な人々の繋がりで成り立っており、指揮者も例外ではない。良い関係を築くことで活動の幅を広げられる。 |

| 人脈を広げる方法 | コンクール、演奏会、セミナー、勉強会など、様々な機会を積極的に活用し、自身の音楽性をアピールする。 |

| 人脈作りのポイント | 単なる名刺交換ではなく、良好な人間関係を築き、信頼関係を深めることが重要。誠実な態度、丁寧な聞き取り、感謝の気持ちを伝える。 |

| 信頼関係のメリット | 将来のキャリアにとって大きな財産となる。相談相手、仕事の紹介、精神的な支えなど、様々なメリットがある。 |

| 結論 | 音楽の世界で活躍するには、技術に加え、人と人との繋がりを大切にし、幅広い人脈を築くことが不可欠。 |

活躍の場

指揮者として活躍できる場所は、実は様々です。誰もが思い浮かべるのはプロの楽団を率いる姿でしょう。確かに、有名なオーケストラを指揮することは、多くの指揮者にとって憧れであり、大きな目標の一つと言えるでしょう。しかし、指揮者の活躍の場は、それだけにとどまりません。華やかなオペラの舞台で、歌手の歌声とオーケストラの演奏をまとめるのも指揮者の役割です。また、大勢の歌い手が集う合唱団や、管楽器を中心とした吹奏楽団などでも、指揮者は重要な役割を担っています。それぞれの団体の特性を理解し、音楽を作り上げていく必要があります。

さらに、指揮者は演奏活動だけでなく、教育の分野でも活躍できます。音楽大学で教授や講師として、未来の音楽家を育てる道を選ぶことも可能です。若い世代に音楽の素晴らしさを伝え、技術や知識を教え、彼らの成長を支えることは、大きなやりがいを感じられる仕事でしょう。

近年は、活躍の場がさらに広がっています。映画やゲーム音楽の世界で、指揮者が活躍する場面も増えてきました。映像に合わせて音楽を作り上げていく作業は、従来の演奏活動とは異なる面白さがあり、新しい才能を発揮できる場として注目されています。このように、指揮者は自分の得意な分野や興味のある分野に合わせて、様々な場所で活躍できるのです。

音楽の世界は常に変化しています。新しい技術や音楽の流行、そして人々の趣味も時代とともに移り変わっていきます。指揮者として活躍し続けるためには、常に新しい情報や流行に気を配り、学び続ける姿勢が大切です。そして、何よりも大切なのは、自分の音楽性を磨き続けることです。研鑽を積み、より高い技術と深い音楽性を身につけることで、より大きな舞台で活躍できる可能性が広がっていくでしょう。

| 活躍場所 | 説明 |

|---|---|

| プロの楽団 | 有名なオーケストラを指揮することは多くの指揮者にとって憧れ |

| オペラ | 歌手の歌声とオーケストラの演奏をまとめる |

| 合唱団/吹奏楽団 | それぞれの団体の特性を理解し、音楽を作り上げていく |

| 教育機関 | 音楽大学で教授や講師として未来の音楽家を育てる |

| 映画/ゲーム音楽 | 映像に合わせて音楽を作り上げていく |

継続的な学習

音楽の世界で指揮者として成功するには、天賦の才やたゆまぬ努力だけでは足りません。継続的な学習こそが、成功への鍵を握っています。まるで果てしない大海原を航海する船のように、指揮者は生涯にわたって学び続けなければなりません。

まず、音楽の基礎となる歴史や理論、作曲の技法は、指揮者にとって欠かせない知識です。バロック音楽から現代音楽まで、様々な時代の音楽様式を深く理解することで、楽曲の持つ真の意味や作曲家の意図を汲み取り、より奥深い解釈が可能になります。それぞれの時代背景や社会情勢、作曲家の生きた時代を学ぶことで、楽譜に込められたメッセージを読み解き、聴衆に感動を伝えることができるのです。

さらに、優れた指揮者の演奏を聴いたり、名曲の楽譜を研究することも、自身の成長に大きく貢献します。巨匠たちの演奏から、音楽表現の技術や解釈の妙を学び、自身の指揮に活かすことができます。また、楽譜を詳細に分析することで、作曲家の意図をより深く理解し、自分らしい表現方法を見つけることができるでしょう。

クラシック音楽だけでなく、様々なジャンルの音楽に触れることも重要です。ジャズやポップス、民族音楽など、異なるジャンルの音楽に触れることで、自身の感性を磨き、新たな表現方法を探求することができます。異なる文化や音楽に触れることで、視野が広がり、より豊かな音楽表現が可能になるのです。

指揮者としての成長に終わりはありません。常に学び続ける姿勢を持つことが、より高い芸術性を追求し、聴衆を魅了する指揮者へと成長するための道標となるでしょう。学び続けることで、新たな発見があり、自身の音楽表現はより深みを増し、進化していくのです。まるで登山家が山頂を目指して登り続けるように、指揮者もまた、生涯をかけて音楽の頂を目指し、学び続けるのです。

| 学習内容 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 音楽史、音楽理論、作曲技法 | 楽曲の真の意味や作曲家の意図を汲み取る | より奥深い解釈、聴衆への感動 |

| 優れた指揮者の演奏、名曲の楽譜研究 | 音楽表現の技術や解釈の妙を学ぶ | 自身の指揮への活用、自分らしい表現方法の発見 |

| 様々なジャンルの音楽(ジャズ、ポップス、民族音楽など) | 感性を磨き、新たな表現方法を探求する | 視野の拡大、豊かな音楽表現 |